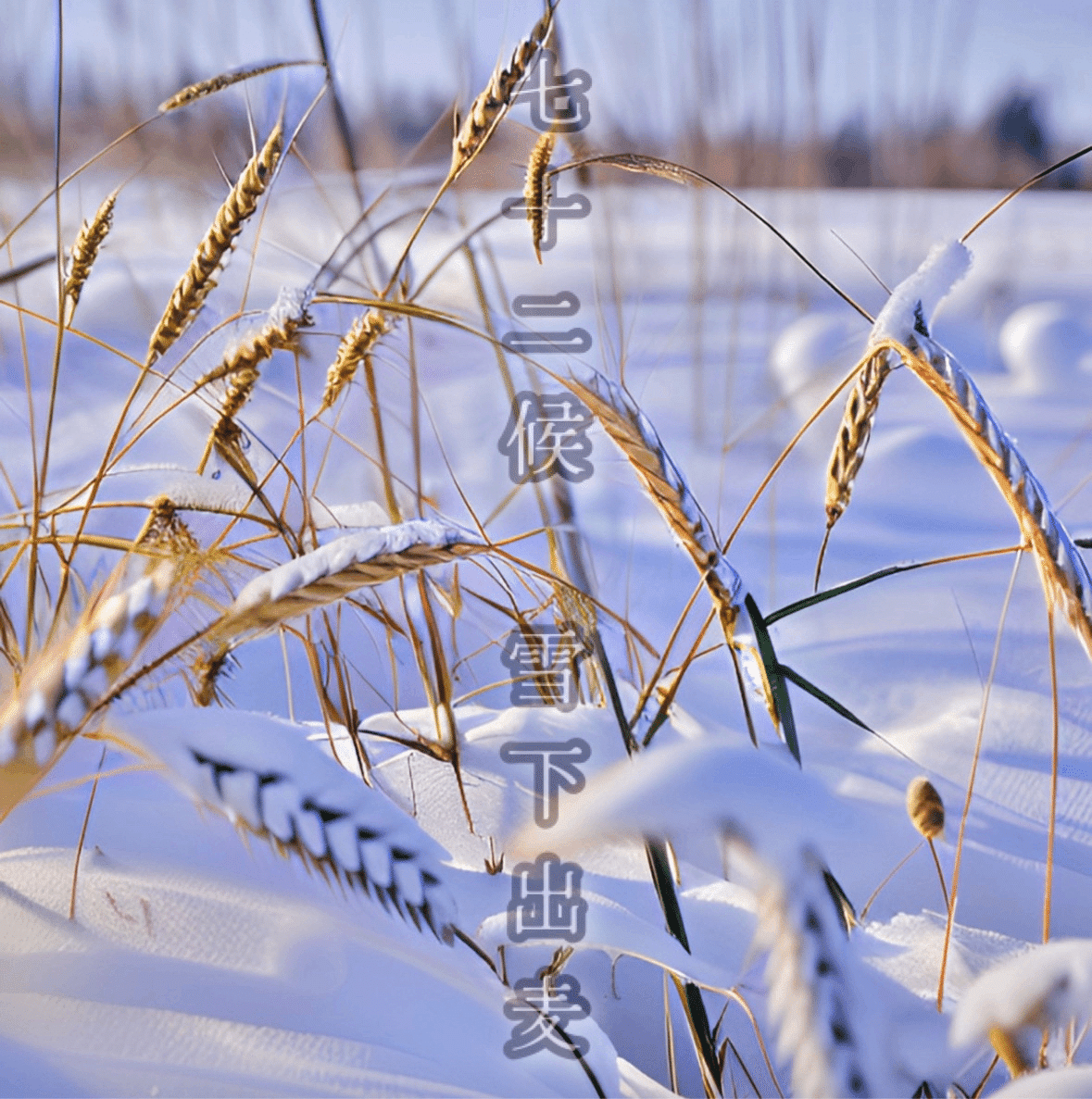

七十二候 雪下出麦

1/1~5日間

別名「越年草(としこえぐさ)」

麦は冷涼な冬季を越して成熟し田植えの時期となる5月~6月の直前

二毛作の切り替え時期に収穫となる穀物です

5月末くらいの暦にも麦秋至(むぎのときいたる)があり

これは秋蒔きと呼ばれる麦の収穫を謡ったものです

今回はその初夏に結実する事を望まれた

秋蒔き麦の芽吹きを謡った暦というわけ

乃東(なつかれくさ)が冬越しをするように

麦も生存戦略として異時開花を選択した植物です

冬型植物は、春から夏にかけ他の植物よりも早く成熟することで

生存競争や病害虫から逃れることができるのみならず

水ストレスという植物特有の生理反応に適応していると思われます

つまり、乾燥への耐性です

通常これを経験した植物は成長抑制あるいは光合成の削減など

生育を犠牲に細胞保護へリソースを回します

しかし冬型植物は冬を越すため

冬季の降水量が少なく乾燥が著しい時期の冬を発芽状態で越すことで

水分ストレスを回避しているとされます

これを裏付けるように

この麦の特性を利用した「麦踏み」と呼ばれる手法が有名です

その名の通り、苗を敢えて踏むことで麦を傷つけ

弱らせるという手法ですが

これにより苗は水分保持力を劣化させ

結果的に水分が失われることで

凍結による細胞壁破壊を回避できるので

麦は冬を越しやすくなります

同時に、苗を踏むことは根の強化に繋がり

結果的により強靭な生命力を獲得する事で

翌年の夏の収穫の時期まで青々と茂ることができるわけです

現在、三大穀類の中で最も生産されている植物はトウモロコシだそうですが

飼料やバイオエタノールとしてトウモロコシが注目される以前

最も古い農耕植物として世界史を動かしていたのが麦

魚なら鮭、タラ

調味料なら塩

植物なら麦というわけですね

農耕の歴史は分かっていない事も多いのですが

麦の最初の農耕が一般的にイランやイラク、ヨルダンといった

比較的乾燥している地域であるとされている事も特筆点でしょう

この地域は人類初の牧畜が起こった場所

牧畜と麦の農耕は密接に関わっていますが

いつかこの辺もまとめてみたいです

※豆知識①

意外なことに、イネ科を代表とする“草”と草原は、植物の進化系譜では比較的新しいのだそうな。それまでは苔や樹林が折檻していた植物界において、樹林が育つ程でもない栄養素の不足した土壌に進出を始めたのがイネ科植物

そして現在の小麦は、実りとなる種が穂先から落ちないいわば「繁殖からすると劣等種」で、人類にとってはこちらの方が都合が良かったため、積極的にこちらを繁殖させていった「品種改良種」にあたる。逆に言うと、人間の手によらなければ種が地に落ちないとも言え、小麦の発展と人類史はまさに表裏一体、そして一蓮托生

※豆知識②

▶生産量

トウモロコシ11.6億トン(輸出量)

小麦7.6億トン

米7.5億トン

トウモロコシは多分

食用よりも飼料とバイオエタノール目的での生産拡大でしょうね

ちなみに秋蒔きなのは日中の風土に合わせたもので、初夏に乾燥し冬に降水量が増えるようなヨーロッパでは春蒔きの麦も栽培されています

※豆知識③

正月20日は「麦正月」。夕方に、麦とろを食べ、外に出て「今年の麦はできがようて背中から腹へ割れるべよう」と大声で唱える習慣のこと。食べるのはいいですが、叫ぶのは嫌です。あんまり米は食べないのですが、麦とろご飯は美味しい

※豆知識④

世界中で現在消費されている小麦は、実は1935年に日本の稲塚権次郎が完成させた「小麦農林10号」が元となっている。その後、敗戦国になった日本から持ち帰ったGHQやメキシコにより国内で交配させたものが「ゲインズ」。この品種が莫大な収穫量を記録したそうで、通称「緑の革命」を起こし、人類は無事、1960年代にアジアを始めとする発展途上国で起こるとされた食糧危機を乗り越えられたのだとか

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?