日本海沿岸地域の今後はどうなるのか?…能登半島地震から見える将来(門外漢解説)

今回の能登半島地震から見えて来る日本海沿岸。

すでに本noteでも指摘したように、日本海沿岸にはいくつかの特徴がある。順不同で挙げれば、

①砂丘や砂地が沿岸に沿って広がっている。

②ラグーンと呼ばれる『潟』が多い。比較的新しくできたのか、『新潟』

と地名にもなっている。

(『潟』とは、砂州または沿岸州によって海と切り離されてできた湖や

沼。狭い水路で海に通ずるものもある。潟湖せきこ。ラグーン。石

川県の河北潟はその例)

③日本海沿岸には、陸地近くに断層群が連なっている。

まず、①については下図のように沿岸は(緑線で示す)砂浜でほぼ出来上がっている。

②のラグーン(潟)が多いことは、砂地の地下水位が表面近くにまできている、すなわち、砂地に水分と混じった状態である沿岸地域が多い。古代には、海運にも利用されたそうである。

低地の平野は水田耕作にも利用されて、米どころとなる地域も多く、越後などは代表的米どころである。

1800年前の弥生時代遺跡がある鳥取県青谷上寺地遺跡付近のラグーンの様子(復元図、鳥取県websiteから)を示している。

下図は、新潟県福島潟の例である。

以上の①、②の特徴は、これまでの能登半島地震のような沿岸地震で見られた『液状化現象』が発生する。

これは、砂地に表土を被せてもその下が【砂と水】が混じった『(液状化が起きやすい)地質』であり、これを建物側で対策することは極めて難しいと考えられる。何事も無ければ建築物は安定しているが、一旦、地震のように揺すられると液状化が発生する。

下図は、新潟市地域の一部の液状化についての危険度を表している。

液状化は、『砂丘』の周縁部に多く発生する。この周縁部は、地下水位が高いため、表土の下が液状化する(『砂丘』について、地下水位が高い。砂丘自体標高が周りより高いためである)。

この液状化について、新潟日報の伝えるところは、

「能登半島を震源とした1月1日の地震により、新潟県内の各地で液状化とみられる被害が発生しました。新潟市では西区を中心に地面の隆起や陥没が見られ、水や泥が噴き出す状況が確認されています。住宅が傾くなどの被害も出ています。

新潟市では1964年に発生した新潟地震の際にも液状化の被害が起きています。」

となっています。地名から来る新【潟】の通りです。

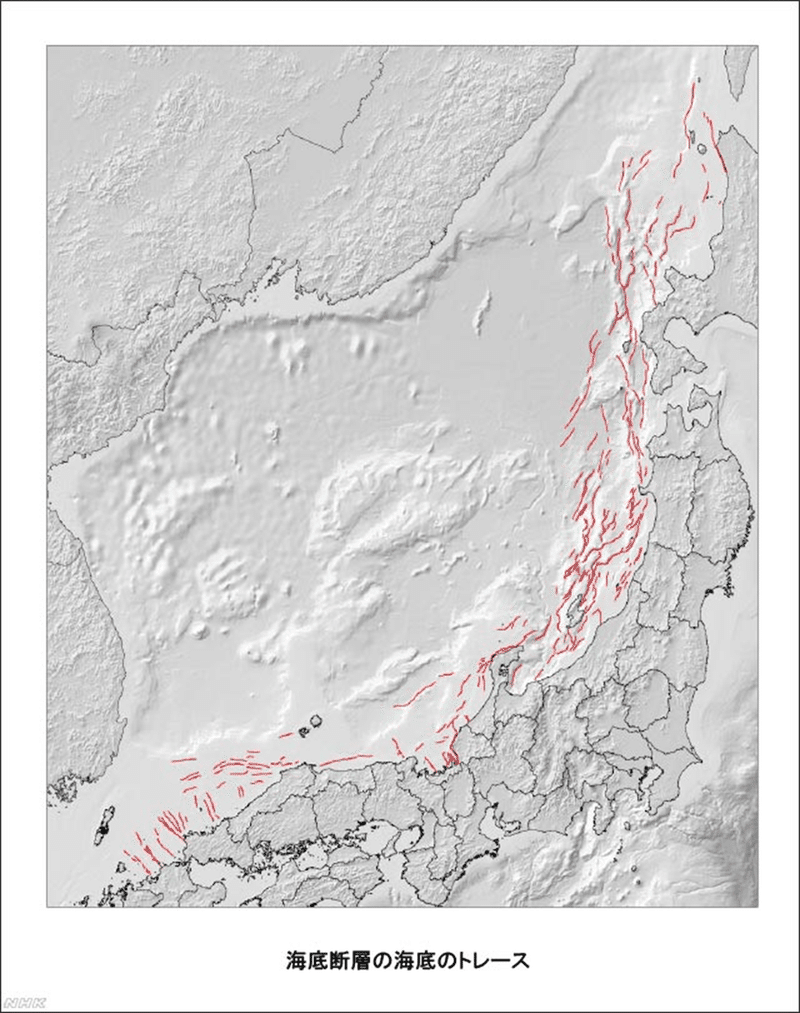

さて、③の日本海沿岸の海底断層は下図のように、ほぼ沿岸沿いに『皺寄せ』のようにある。

今回の能登半島地震でも能登半島北の断層が動いた。

実は、この断層は、『日本海がどのようにして誕生したか?』と密接な関係がある。

この日本海の誕生については、まだ定説は存在しない。ユーラシア大陸と別れて離れて行った、という説も根拠は無い。

少なくとも、二万年前までは現在の日本海は大陸に続く陸地であったのですが、何時日本海が現在のように大きな海になったのかは明らかにはなっていない。

『日本海というひとつの縁海(えんかい)が、どのような過程を経て生まれ育ったか?という問題の解明は、現代地球科学にとって第一級の課題である』(日本列島の地殻―4日本海と大和堆 絈野義夫=金沢大学理学部教授)。

そうすると、日本海に沿って存在する断層群は、この日本海にある、大陸プレート由来では無さそうである(下図)。特に山陰地方の沿岸を見る限り直接にプレートとは関係無さそうである。これは東北沖や南海トラフとは異なると推定される。

以上から、能登半島地震後の今後を見れば、一旦規模の大きな地震が起きれば、

★液状化は不可避(地下の構造の問題であり、これまでの地震で見られる

通り)

である。問題は、次に何時起きるかであり、これまでの規模の大きな地震の発生周期や群発地震の発生状況をみることが重要であろう。

日本海地震について探求するには、『日本海の誕生と断層群』の関係を調べるしかなさそうである。

筆者は、この点について、すでに報告している通り

★約2000年前頃に起きたディープインパクト

が要因と考えている(拙著「千年後に迫り来る 大洪水」文芸社、参照)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?