貼りつけられた虚構と「3世」のアイデンティティ──李晶玉 個展「SIMULATED WINDOW」 飯盛 希

自分も──何の、とは言わないが──「3世」だということを語らなければならないとしたら、それは李晶玉の作品について論じるときだろうと思っていた。彼女の制作を理解するうえで、李晶玉が──単に在日朝鮮人であることよりも──在日朝鮮人「3世」であるということが重要であると考えていたからである。

「3世」とは危機の言説である。「長者三代」ではないが、事業を3代よりも長く継続させることが難しいことを謂う俗諺は、「売り家と唐様で書く三代目」とか「三代続けば末代続く」など、さまざまなかたちで今日に残されている。曰く、初代が苦労をして財を成し、その子は親の苦労を見て育つものの、3代目になると先代の苦労を知らず、家産を傾けてしまうのだという。それは、徳川家光が、諸大名に対し「祖父の天下草創は、各の自力を以てなり、又父も昔は各の傍輩たり」[註1]と語り、3代目にして「生まれながらの天下(将軍)」を称したというエピソードにも通じる。

戦後の日本に生じた幾つかのマイノリティ共同体も、世代交代の進んだ今、同じような「危機」を迎えているのかもしれない。いわゆる草創の世代や、その闘争を見て育った「2世」に比べ、コミュニティの歴史を知識として持つにすぎない「3世」は、そういう家に生まれたというだけで珍奇な属性を付与された存在であり、それがアイデンティティと合致しないことも少なくない。李晶玉は、インタビューの際、「私の属する総連(在日本朝鮮人総聯合会)系の在日社会は、民族教育などを通し、日本のなかで自分たちの民族性や歴史を保つことをアイデンティティとしてきました」と、在日朝鮮人コミュニティにおける言説について述べたうえで、「私たち三世、さらにその下の世代にとって「朝鮮人」というアイデンティティはフィクションになりつつあります」と吐露している。そして、「これは「在日」に限らずあらゆる共同体に共通する普遍的な変遷だと思います」と語った[註2]。

李晶玉が「民族教育」を受けたという期間に比べれば半分よりも短いが、私も特別な場所で青春を過ごした。かつては学校の敷地が街宣車で囲われるようなこともあったらしいのだが、「同志」たち──在日朝鮮人たちの言う「同胞」──が社会進出を果たした現在の状況は、いわゆる「マイノリティ」に他ならなかった祖父母や両親の世代からすると隔世の感があるだろう。帰属意識の薄弱な私たちの世代には自らの属する共同体の規範に違和感を抱く者も散見された。彼女もまた朝鮮学校で行われる教育に疑問を感じることはなかっただろうかと想像する。

李晶玉は、椹木野衣のキュレーションによる「平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ)1989-2019」展(京都市京セラ美術館、2021年)に、「突然、目の前がひらけて」のメンバーとして参加した。座談会の際、自らの携わるプロジェクトが選出された理由について「今回、椹木さんが呼んでくれたのは、朝鮮大の在日美術家という日本の美術界のアウトサイドにいる人間の活動だから、展覧会をつくるときのひとつの要素として入れてもらったのではないか」[註3]と推察している。また、「平成美術」展に名を連ねた14組の「アーティストグループおよび集合体」は、彼女たちを除くと、ほとんどが昭和生まれの男性によって主導された組織であり、もっとも若いアーティストたちによるプロジェクトが、美術史における「女性」そして「在日」という「マイノリティ」の役割を一手に負わされていたことになる。李晶玉個人の制作について言えば、生まれながらに与えられた属性への不合こそが重要であるにもかかわらず、そうしたバックグラウンドが単に「多様性」の担保として用立てられたのだとしたら、李晶玉というアーティストに対して敬意を欠いたキュレーションだったと言わざるをえない。彼女自身、「多様性の一要素、つまり在日作家や、女性といった要素としていつまでも呼ばれるのではなく、作家や仕事として評価されて、参加できれば」[註4]と打ち明けている。

原爆の図 丸木美術館は、近年、戦争画シリーズを展開している李晶玉にとって、この上ない個展会場であるとも考えられる。しかし、「ヒロシマ」という物議を醸す難題に取材するのは、「在日」の彼女にとって危険も伴う。とりわけ、ロシアによるウクライナ侵攻が続いており、戦争に関するニュースが世間の耳目を集める時期に重なったこともあり、今回の個展もまた、ひとりのマイノリティに過度な重荷を負わせることになってしまったのではないだろうか。

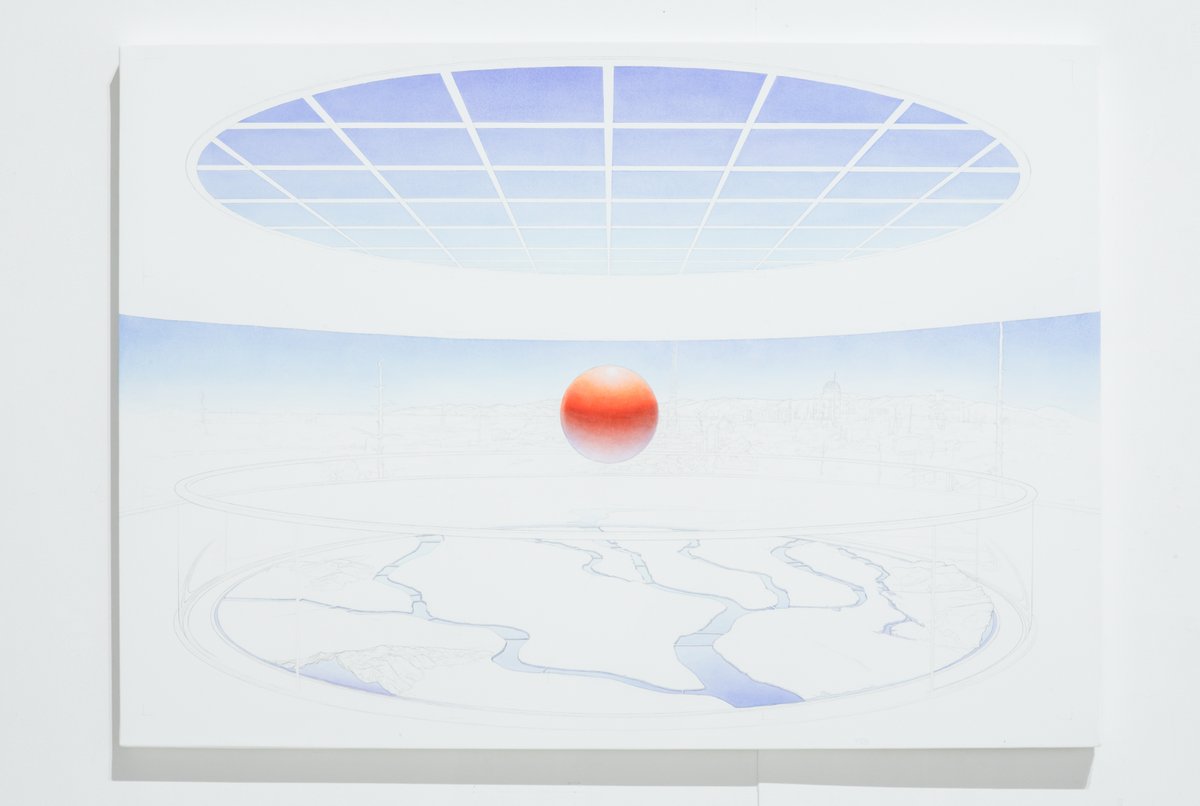

被害者としての日本人、加害者としての日本人、そして被害者としての朝鮮人──彼女にとっては、そのどれもが虚構であり、いずれにも同一化できないという空虚なアイデンティティこそが立脚点である。特殊な場所での個展に際し、李晶玉が採った態度は、原子爆弾を投下した者と投下された者の視点を相対化するという、いかにも「3世」らしいアンビバレントなものだった。たとえば、エノラ・ゲイのコクピットと原爆ドームの形状が似ていることに着想を得たのだろうか、《Enola Gay》と《Dome》の習作を同じサイズで制作し、並置して見せた。また、習作は資料に忠実に描いたと思われるが、それと見比べると、《Enola Gay》の原画および本画では、塞がれていた天井の一部が透明な窓に変更されているなど、両者の類似性が強調されている。《Ground Zero》では、日の丸を核爆弾の火球に見立てたり、皇居を「爆心地」に位置づけて黒く塗りつぶしたり、日本人であれ朝鮮人であれ二の足を踏んでしまいそうな表現を行っている。こうした躊躇のなさも「3世」特有のものかもしれない。

《Movie》と題された小作品では、プレーヤーのボタンやシークバー、再生時間などが描き込まれており、YouTube に投稿された特定の動画がモチーフに採られていることが分かる[註5]。エノラ・ゲイと同じ B-29 戦闘機による空襲の記録映像のようだが、爆撃を意味する bombing run の run が自動翻訳機能で「走る」と表示された瞬間が再現されており、アーティストにとって戦争がインターネットを通じてしか見聞きすることのできないようなフィクションであることが反映されている。

椹木野衣は、このようにリアリティを欠いたフィクションとしての戦争を想像力によって実現させる試みを「平成」世代のアーティストによる「戦争画」と評し、李晶玉の作品を会田誠の「戦争画RETURNS」と比較した[註6]。実際に二人の作品が同じ場所で展示されたことがある。阿佐ヶ谷のTAV GALLERY で行われた笹山直規による企画「現在戦争画展」(2016年)である。国家主導のプロパガンダだった「戦争記録画」ではなく、それぞれのアーティストが「個人の表現」として戦争を描くという企画であり、23人のアーティストたちが参加した。ここでいう「現在」性とは、私たちが戦争を知らない世代であることに他ならない。「3世」という立場から、まさに「現在」の「戦争画」にとりくんでいる李晶玉にとって、こうした──彼女自身の言葉を借りれば、「軽薄さやサブカル的想像力」[註7]と結びつく──場所こそ、むしろ望ましいコンテクストではなかっただろうか。

今、あらためて李晶玉の作品を「個人の表現」として捉えなおしてみたい。《Dome》は、習作をデジタルプリントで拡大し、空の青色の部分を切り抜いたうえで、おそらく全体が青色で塗られた本画に貼り合わせるという二重の手続きがとられている。パネルの側面にはプリントを貼りつけるためのテープが無数に認められるが、それを隠そうとする意図は感じられない。また、拡大にともなってジャギーが生じることも厭わない様子であり、この作品が、ある種のコラージュであることは──強調されてはいないにせよ──認知しやすくなっている。

《Enola Gay》も《Dome》と同じ方法で制作されているようだが、ひとりの人物が描き加えられており、原画を拡大したプリントは、その部分も切りとられている。この人物は、無論、戦闘機のコクピットにいるように見えるため、エノラ・ゲイの乗組員──すなわち原爆を投下した者──であるように思われる。しかし、操縦桿を握っているわけではないし、裸足であるなど、わずかに違和感も覚える。そもそも、この人物が描かれているのは、本画の支持体である紙であり、コクピットを描いたドローイングのプリントとは異なるレイヤーである。そのことを考慮すれば、描かれた人物をエノラ・ゲイと結びつけて解釈してしまうのは、まさに貼りつけられた別の絵の効果であることに気づく。

李晶玉の作品を前にして働かせるべき想像力は、この点に関わっている。もしプリントが貼りつけられていなかったとしたら、その下には全く別の光景が広がっていて、描かれた人物は、戦闘機の乗組員ではなく、たとえば、ただ音楽を聴いているだけのような印象に変わるかもしれない。この作品は、本来は何者でもない人物を、原爆を投下した者に見立ててしまうような、まさに虚構として構成されているのである。プリントが貼りつけられたことで、この人物に対する見かたが一変してしまうのだとしたら、日本人だの朝鮮人だの、あるいは男性だの女性だの、そのひとに貼られたレッテルをとり去って互いを理解しあうことが如何に困難であるかを思い知らされる。

着色された部分と無色の部分との対比は李晶玉の作品の特徴だが、今回の個展で発表された3つの大作においては、いずれも本画の支持体に色が塗られており、貼りつけられるドローイングのプリントには色がない。色は、人によって見えかたが異なるものであり、主観的であるとすれば、ペインティングの層は、いわば彼女の自己認識に対応していると言える。他方、資料に基づくドローイングの層は、客観的な──すなわち、社会から与えられた──属性に対応しているように思われる。その二つのレイヤーが重ね合わせられた作品は、アイデンティティと生まれながらに与えられた属性との齟齬を抱えながら生きる「3世」という存在の表現に他ならない。

註

1 岡谷繁実『名将言行録』第5冊(牧野書房、1896年)143頁

2 島貫泰介[聞き手・文]「Interview Artist 01 李晶玉」『美術手帖』第71巻1079号(カルチュア・コンビニエンス・クラブ、2019年12月)28頁

3 筒井宏樹[聞き手・構成]「異世代から見た平成の美術とは?──「平成美術」展参加者座談会」『美術手帖』第73巻1086号(カルチュア・コンビニエンス・クラブ、2021年2月)144頁

4 同上

5 https://youtu.be/Acc2JVBoxqc

6 椹木野衣「私の〈窓=目〉から見える戦争──李晶玉の《GROUND ZERO》をめぐって」『李晶玉 SIMULATED WINDOW』(原爆の図丸木美術館、2022年5月)15-17頁

7 李晶玉「SIMULATED WINDOW」同書4頁

飯盛 希 Art Critic

1990年生まれ。専門は美術批評、比較芸術。東京大学教養学部卒。同大学大学院 総合文化研究科修了。現在、東京芸術大学大学院 博士後期課程。ギャラリー発行の展覧会パンフレットや、美術批評誌『MAPPING』(コンテンポラリーアートジャパン)、齋藤惠太[編]『アーギュメンツ』などに寄稿。

http://ngmrsk.jp/

画像はすべて許可を得て掲載しています。無断転載はできません。