LERVIGのIdaho Picnicを飲んだ話

この記事はBeer Advent Calendar 2020の10日目です。

今回はLERVIGというブルワリーのIdaho Picnicというビールの話をします。

せっかくなので飲む前に少し調べてから飲んでみました。

LERVIGとは

ノルウェーのスタヴァンゲルという都市にあるブルワリーです。

日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、Ratebeerの2017年Best Brewers in the Worldや国別ランキングに選出されるなど世界的に評価されています。

星のロゴ

LERVIGのロゴには星が使われています。ビールに星といえば日本のサッポロビールやスペインのイネディットなどがありますが、LERVIGのロゴは星がエンジニアにはお馴染みの中括弧で囲われており、シンプルだけど印象的なデザインとなっています。

以前まではLERVIG AKTIEBRYGGERI(ラーヴィグ・アクティブリッゲリ)という表記でしたが、近年ではブランディング戦略なのかLERVIGのみの表記となっているようです。ロゴの星の下に小さく書いてあるLAの略称は今も残っていることがわかります。

余談ですが、一時期スマートフォンにLERVIGのシールを貼っていたときにビアバーで知らない人に話しかけられLERVIG談義に花が咲きました。ビールは人を繋ぐ!

どんな人が作っているのか

アメリカ出身のマイクマーフィーさんが2010年からヘッドブルワーとして参画してから本格的なクラフトビール 作りを始めたようです。

マイクさんは公式Instagramにも度々登場しており、お茶目な一面を窺い知ることができます。

どんなビールを作っているのか

公式サイトをみるとピルスナーやIPA、サワー、スタウト、変わり種だとグルテンフリーやアルコールフリーなどの様々なビールを作っています。中でもNE IPAやHAZY IPAと言われるジューシーなIPAとハイアルコールでダーク系のインペリアルスタウトは特に定評があります。

特徴的なアートワーク

LERVIGのビールは味はもちろんのこと、パッケージのデザインも印象的です。水着を着たおじさん(?)が海をたゆたったりもみくちゃにされたりしている独特の世界観のアートワークがLERVIGのビールの(いい意味での)ヤバさをうまく表現しています。ロゴよりもおじさんに目がいくようなデザインになっているのでこのおじさんを見かけたらあ、LERVIGだ。となります。

このアートワークを担当しているのはデンマーク出身のナンナグルドベークさんというデザイナーです。彼女は2017年頃にLERVIGのアートディレクターとなり、ビールのパッケージだけではなくスタヴァンゲルにあるLERVIGのアップルームのデザインなど幅広く手掛けているようです。

ちなみに渋谷のHaburashi-Beer and Potatoにはナンナさんが来日されたときのサインがありました。存在感がすごいです。

ナンナさんが関わる前のLERVIGのパッケージは統一されたデザインやシンプルなものが多く現在とは大きく異なっています。

(以前のデザインももちろん素敵ですが)

この下のデザインは2015年の投稿の時点で確認できますが、2020年現在でも流通しているようです。

どこで買うことができる?

ここまでLERVIGについて色々書きましたが、まだまだ日本では入手ルートが限られます。クラフトビール は限定で醸造している物が多く、特に海外のビールは一度逃すと手に入らないことも珍しくありません。まさに一期一会。

今回は渋谷のGoodbeer faucetsに行った時、少し前にLERVIGのイベントがあったようで店内の冷蔵庫に運良くLERVIGコーナーができてたので買うことができました。

このお店ではオンラインでもビールを購入することができるのでお店に行けなくても手に入れることができるのが嬉しいですね。珍しいビールはすぐに売り切れてしまうのでこまめにチェックするようにしています。

先ほどナンナさんのサインでご紹介したHABURASHIさんでもLERVIGのボトル・缶や運がいいと樽生をいただくことができますのでオススメです。

(回し者感)

Idaho Picnicってどんなビール?

前置きはこの辺にして本題に入っていきます。

今回Idaho Picnicというビールを買ってきました。

やはり例のおじさんがもみくちゃにされている小粋なジャケです。

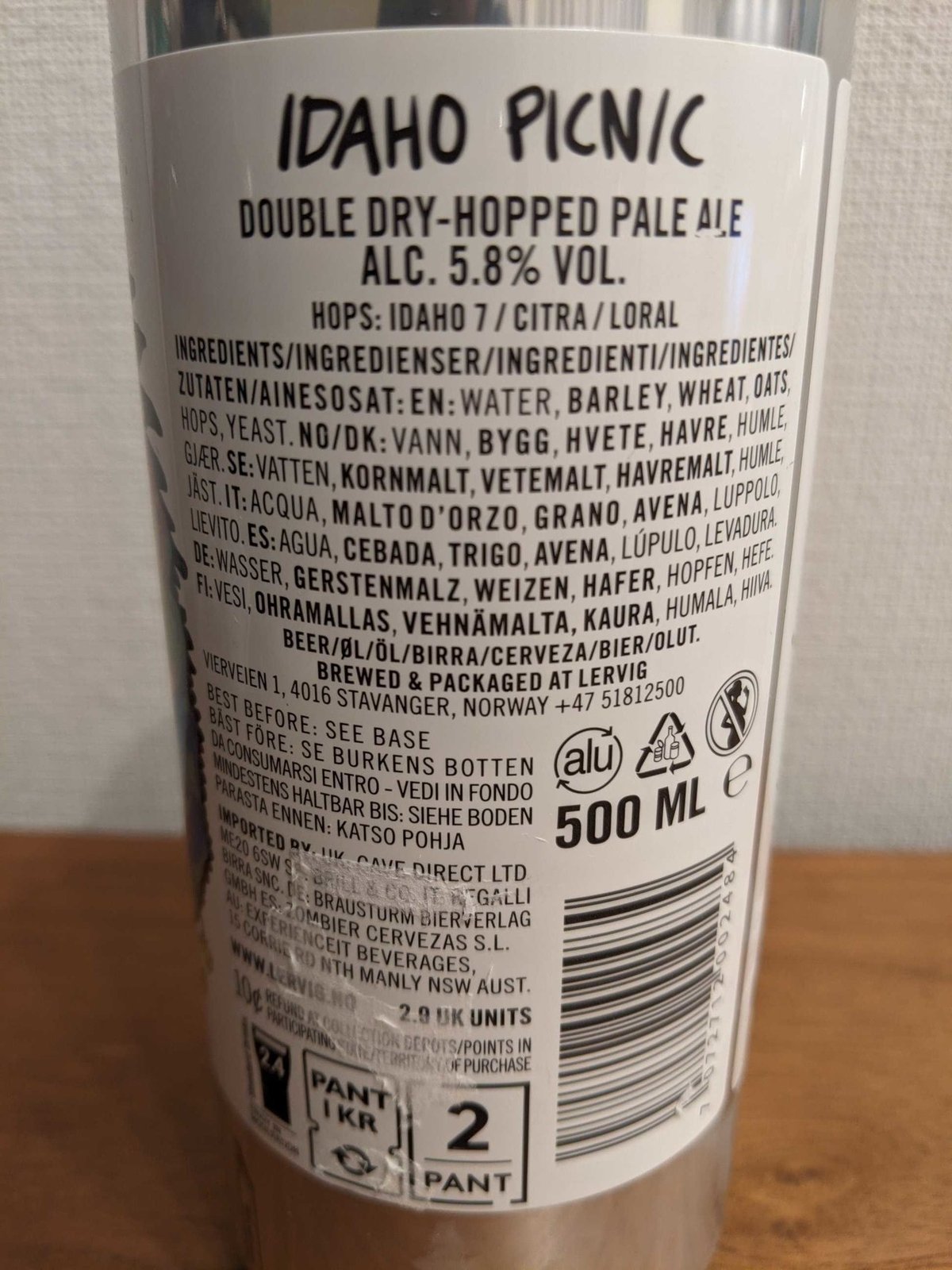

クラフトビール を飲む際、思うがままに飲んでももちろん美味しいのですがビールのラベルには多くの情報が含まれています。

ノルウェーのビールなのでノルウェー語や一般的な英語はわかるのですがデンマーク、イタリア、スウェーデン、ドイツ、スペイン、フィンランドとヨーロッパ各国への成分表示がありとにかく情報が多いです。。

ビールのスタイルって?

まず、ビールがどんなビールであるのかを知る一番簡単は方法はスタイルをみることです。日本でお馴染みのビールの大半はピルスナー、小麦を使ったヴァイツェン、ホップを大量に使い強い苦味が特徴のIPA等、ビールのスタイルは数百種類もあると言われており今もなお増え続けてます。スタイルはビールを知るための方法と言いましたがスタイルはあくまでビールの目安・指標でしかありません。音楽でいうジャンルのように曖昧で、自分が好きなジャンル(スタイル)だからといって必ずハマる保証もなく、結局は飲んでみないとわからないのです。

Idaho PicnicのスタイルはDOUBLE DRY-HOPPED PALE ALEと記載されています。

まずは PALE ALEという部分に着目してみます。

ビールは主に下面発酵と呼ばれるラガー、上面発酵と呼ばれるエールに大別されます。(例外はありますが割愛)

ラガーは雑味がなくすっきりして飲みやすくという特徴があり、日本の大手ビールはほとんどこのラガーに分類されます。代表的なものはピルスナーというスタイルです。日本では馴染み深いスタイルではありますが透明感があり澄んだビールを醸造することができるようになったのは比較的新しい、近代的なビールといえます。

一方のエールはラガーとは逆に香りや味を強く感じる特徴がありでゴクゴク飲むというよりは香りや味をゆっくり楽しむスタイルです。

代表的なスタイルとしてはペールエールや苦味が強いIPA(インディアペールエール)など細分化すると数え切れないほど種類があります。ラガーと比べると古典的で歴史の深い醸造方法といえます。

つまりIdaho Picnicはペールエールというエールに分類されるスタイルがベースであることがわかります。

次にDRY-HOPPEDという部分を見ていきます。

ビールの主な構成要素は水、麦芽(モルト)、酵母、そしてホップです。ホップが使われるようになった歴史的経緯は割愛しますが現代のビールにおいては切っても切り離せないほど大切な存在です。

ホップという植物に馴染みがない人が大多数を占めると思いますが要するに雌雄異株の蔓性植物だそうです。(なんのこっちゃ)

基本的には雌株しか使われることがなく、その花のような見た目から毬花(まりはな・きゅうか)と呼ばれるそうです。気持ちはわかりますがおまわりさんが余計な心配するので間違ってもお外でマリ●ァナとか叫ばないように。某川越のビールもこの名前がついてますね。

ホップはビールに香りや苦味による無限の可能性をもたらしますが実際に利用されるホップは様々な姿形でビールの醸造に使われます。

・ペレット(粉末にしたホップを円筒状に固めたもの)

・ホールホップ(ホップの形をそのままに乾燥させたもの)

・フレッシュホップ(生のホップ)

どの形状のホップが良いというわけではなく、ホップごとの適性やどうビールをデザインするかによって使い分けたりするようです。

また、ホップによりも特徴も千差万別、複数種類を組み合わせて作るのが主流となっていますが、あえて一種類のホップだけで作るビールをシングルホップビールとして区別する場合もあります。シングルモルトアンドシングルホップのビールをSMASH(またはSMaSH)なんて小洒落た言い方にしちゃったりと夢はどんどん広がりますね。

Idaho Picnicではドライホップを使っているとの記述があるのでホールホップが該当すると思われます。ドライフルーツがフレッシュフルーツに比べて旨味が凝縮されている傾向にあるのでホップも同様に乾燥加工ならではの効果を狙っているのではないでしょうか。また、DOUBLEという表記があるので二種のホップを利用していることが伺えます。

どんなホップを使ってる?

ビールのラベルにはスタイルだけではなく、どんな材料が使われているかの情報が詰め込まれています。海外から輸入したビールの場合、多くは日本語で材料やインポーター(輸入業者)などの情報がシールで貼ってあります。

ただ、材料を見ると麦芽・ホップなどのざっくりとした情報しか書いてないことが大半で、多くの情報が失われています。

ちなみにこのシールの裏にも情報があることが多いので剥がしてみるのもまた一興です。(剥がし方汚いのはご愛敬)

実際にどんな情報が失われているのか、ノルウェー語はまったくわかりませんがざっくりと英字表記の情報を読み解くと以下となります。

ホップ:アイダホ7(IDAHO7), シトラ(CITRA), ローラル(LORAL)

水(WATER)

大麦(BARLEY)

小麦(WHEAT)

オーツ麦(OATS)

酵母(YEAST)

ダブルホップと言いつつホップ三つ書いてあるやんというツッコミはおいておいて、アイダホ7というビールの名前はここから取ったであろう特徴的な名前のホップについてもう少し深掘りします。(他のホップの種類は長くなるので割愛)

アイダホ7というホップは今回初めて聞いたので調べてみました。名前の通りアイダホ州のジャクソンファームで2015年に生まれた新しい品種のホップだそうです。ドライホップに向いており、トロピカルフルーツ・柑橘類・松や紅茶のような香り が特徴とのことです。7は勝手に7つの要素が由来と勝手に思っていたのですがどうやらジャクソンファーム内の栽培していた位置(場所の番号?)から取っているようです。

【参考】ホップについて、数値化されていたりとビールもデジタルで作られていることを感じる素敵なサイトを見つけました。ホップについて、成分が数値化されていたりとビールもデジタルで作られていることを感じる素敵なサイトを見つけました。

ローラルというホップも同じく初耳で、他のホップは割愛と言っておきながら調べてしまいました。するこのホップも2016年に一般流通した新しいホップということがわかりました。公式サイトをみるとアイダホ7とローラルの組み合わせを推したいようで、ようやくDOUBLEの部分を理解することができました。(伏線改修?)

シトラについては言わずと知れた定番ホップなので今度こそ割愛。

また、公式サイトをみるとアイダホでの美しい日のピクニックに最適との記述がありました。あのおじさんが水着でもみくちゃにされている状態をピクニックと呼べるのかは個人の捉え方に委ねられていますが、ブルワーが表現しようとしているコンセプトを知ることができるのはとても嬉しいです。

飲んでみる

前置きに前置きを重ねましたがようやく飲みます。

残念ながらLERVIGのグラスを持っていなかったのでシールで誤魔化しています。よーく凝視すると某ブルワリーのキャラクターが透けて見えるのはご愛敬。

見る

ビールを注いだらまずはよく見ます。ビールは他のお酒に比べると視覚から得られる情報が多岐にわたるため、ヴィジュアルも大切な要素です。

でもゆっくり見ていると炭酸が抜けたり泡が減ったりするので時間との勝負です。

見た目は黄色味が強く、グラスの反対側が見えないほど濁っているのがわかるかと思います。若干とろみもあり、泡は少なめです。

香る

次に匂いを嗅いでみます。特にエール系のビールは香り強く、様々な種類の香りを感じることができるので飲む前に気持ちを高めるための儀式のように香りを嗅ぐようにしています。香りの印象と飲んだときの印象が必ずしも一致するわけではないのもビールの面白さの一つです。

Idaho Picnic の第一印象は強い柑橘の香りとトロピカルフルーツのような香りです。これらの香りはHAZYやNEW ENGLAND STYLEと呼ばれるスタイルに多く、ビールのイメージとは大きくかけ離れているおりまるでフルーツジュースのような香りからビールが苦手な人でも好きになるきっかけになることが多いようです。

味わう

じっくり眺めてしっかり匂いを嗅いだらいよいよ飲みます。

最初に柑橘やトロピカルフルーツが香ったと思いきや口に入れると甘さはほとんど感じず、まずここで不思議な感覚になります。そしてよくワインのテイスティングでやるような感じで口の中で空気を含むようにしてみるとパイニーと呼ばれる松の香りやホップの草感を強く感じました。そのまま飲むこむとややとろみがあり、最後に喉を通り抜けてからもしばらく強い苦味が残りました。アルコール度数は5.8%と決して高いわけではないですが、強い香りと苦味から想像以上に力強い味わいです。ゴクゴク飲むというよりは一口一口香りを楽しみながら飲むタイプのビールだと思いました。

ピクニックにおすすめされているとおり、天気の良い日に外でゆっくりしながら飲んだら多幸感に満ち溢れることでしょう。

飲み終わり

今回はせっかくだったのでしっかりビールと向き合ってみました。

ビールって五感に訴えかける不思議な飲み物だと改めて感じました。

視覚 → パッケージや見た目を楽しむ

聴覚 → ビールを注ぐ音や泡の弾ける音を楽しむ

嗅覚 → 香りを楽しむ

味覚 → 味を楽しむ

触覚 → 舌触りや喉越しを楽しむ

今回、手間はかかりましたがブルワーやデザイナーがどいういうコンセプトで作ったビールなのか、材料や背景を知ることでいつもより美味しく楽しくビールを飲むことができました。お時間がある時に皆さんも深掘りしてみてはいかがでしょうか?

明日12月11日(金)はTAKA_0411さんの投稿となります。お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?