何回も挑戦!【勝てるデザインワーク09】

今回は、勝てるデザインワークの09「本当のトレースはこうやれ!」を行いました。

方法は、自分がいいなと思ったものをお手本に選択し、良いところを観察します。その後、お手本を隠しパソコンで再現をして答え合わせして、再度お手本を隠して修正して、最後に答え合わせをするというワークです。

私は、お手本として、『日本語のロゴ 漢字・ひらがな・カタカナのデザインアイデア』という書籍を選択しました。

理由は、文字がロゴみたいでかわいいなと思ったのと、文字のトレースは難しいのではないかと思って挑戦してみようと思いました。

1回目

合わせてみたらとてもずれていました、、、

私としては、30分間きちんと観察したつもりだったのですが、つもりだった結果がこれで、お手本を隠していざ行ってみると全然観察できていなかったことに気づきました。

そこから、ただ観察するだけではなくて、文字を一回紙に書いてみようと思い、書き出してみました。

すると、、、

「の」だけはロゴになっておらず、美しいそのままの形のままだということ漢字の払いで繋がっている部分の払いの所は丸みを帯びている

「本」の字の右払いと左払いの始まっているところの大きさは違う

縦線は丸みを帯びておらずきちっとまっすぐ伸びている

等の細かい箇所に気づくことができました。

それからは、隠してトレースして、隠してトレースしてを繰り返して、、、

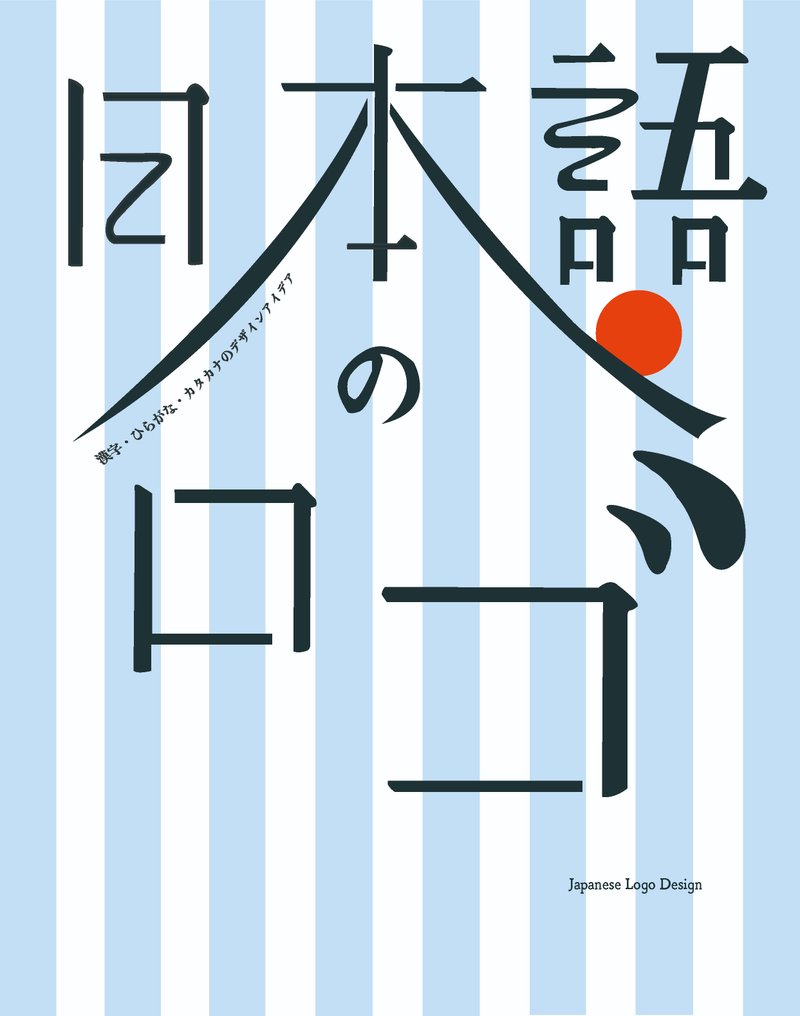

最終的には1回目の時よりもお手本に近づくことができました。

7回目

ワークを終えて、、、

1回目よりも、7回目のほうがお手本にはより近づくことができたのですが、どうしてこの色を縦じまで使用しているのか、「本」の字は山をモチーフにしているのか、「の」を日本語の形から変えずに中央に置いたのは全体のバランスをとるためなのか、なぜこの文字を使用したのか、どうして大きさが違うのかなど、いくら考えても答えらしい答えがでなくて、もやもやしたまま終わってしまい、作り手の方の意図が全然分かりませんでした。まだまだ、デザインの勉強不足だったり、触れてきた回数が少ないのだろうなと反省しました。そして、見ているようで見えていない小学校の時に観察していた朝顔の絵日記を思い出しました。形だけ覚えようとしても、記憶には残らず、ここはこうなるときにここを使うから、こういう形をしていて、こういう構造であるからここにこれがあるという風に、理解したときのほうが覚えやすかったなと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?