土壌の神秘 「団粒構造」とは!

良い土の要素の一つとして必ず言われるのが「団粒構造」!

団粒構造ができた土の良いところとして、「水はけがいい」「水持ちもいい」「肥料がしっかり効く」があげられます。「水はけがいい」のに、「水持ちもいい」って考えてみれば不思議ですよね。団粒構造の構造をしっかりと理解すればわかるので見ていきましょう。

・水はけがいい

大きな団粒(マクロ団粒)どうしのあいだには大きな隙間があり、大雨が

降ってもそこから水が早く流れ出る。流れた後は空気が入ってくるの

で、根の呼吸に必要な通気性も確保される。

・水持ちもいい

小さな団粒(ミクロ団粒)内部の隙間には水分が保持される。この水は乾

燥してもすぐに抜けないので無数の貯水タンクの役割を担う。植物は毛細根を伸ば

して貯水タンクの水を吸収することができる

・肥料がしっかり効く

団粒構造が発達している畑は微生物が多い。有機物が次々に分解され、作

物に肥料として利用される。

~団粒構造ってどのように作られるのでしょうか?~

・ミクロ団粒は細菌が作る!

ミクロ団粒というのは、土壌を構成する物質である粘土やシルトといった

土壌粒子、腐植、植物破片などが結びついてできたものです。

細菌が出す粘物質(多糖類・タンパク質・ペプチド)によって様々な物質がくっついて

できます。この団粒は比較的強く、耕耘や降雨ぐらいでは崩れま

せん。

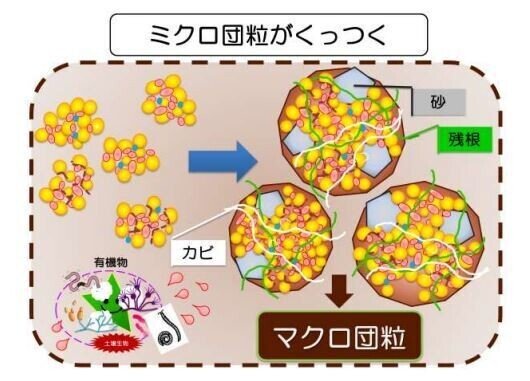

・マクロ団粒は糸状菌がつくる!

マクロ団粒は、ミクロ団粒が集まってできたものです。大きいものは

数mm(0.25mm以上)ある。糸状菌や菌根菌の菌糸と植物の根が出す粘物

質によってつくられる。ミクロ団粒に比べると壊れやすいが、有機物を入

れるとすぐに形成される。

~分解し難い有機物を入れるとマクロ団粒が長持ちする。~

・糸状菌がいないとマクロ団粒は崩壊する

糸状菌が発生した土を観察しているとわかりますが糸状菌は菌糸を伸ばして様々な物質をくっつけていき土に比較的大きな塊ができてきます。(マクロ団粒)

マクロ団粒は、おもに糸状菌によって形成されるが、エサがなくなって糸

状菌が死んでしまうと、粘物質がなくなり崩壊してしまう。糸状菌が長生

きすれば、マクロ団粒も長持ちする。

C/N比の低いナタネ油粕やクローバの葉を土壌に入れると、微生物は急速に殖えるが、その後の減り方も早い。一方、C/N比の高い稲わらは一度殖えた微生物があまり減らない。つまり、C/N比が高い有機物を入れると、微生物が長生きし、マクロ団粒も長持ちする

~有機物の種類とマクロ団粒のでき方~

〇分解のし難い有機物(C/N比50以上)

・稲わら

・もみ殻

・せん定枝

ゆっくり分解されるので増殖した微生物があまり減らず、マクロ団粒は長持ちする。ただし、難分解性のリグニンやセルロースを多く含むもみ殻やせん定枝は、それだけだと微生物が殖えにくい。ある程度微生物が殖えないと団粒もできないので、最初は米ヌカなどを加えて使うのがよい。

※セルロース(化学式(C6H10O5)n)

セルロース とは、(C6H10O5)nで表される炭水化物である。植物細胞

の細胞壁および植物繊維の主成分で、天然の植物質の1/3を占め、地球

上で最も多く存在する炭水化物である。繊維素とも呼ばれる。

※リグニン

リグニンとは、高等植物の木化に関与する高分子のフェノール性化合物

であり、木質素とも呼ばれる。セルロース、ヘミセルロースからなる木

材の繊維を強固に結びつけるとともに、細胞壁どうしも固定化する、い

わば接着剤のような役割を果たしている。

〇中くらいの硬さの有機物(C/N比20~30)

・米ヌカ

・コーヒーカス

微生物が一気に殖えるのでマクロ団粒もたくさんできる。しかし、カタイ有機物に比べて分解が早く、微生物の減り方も早いので、その分団粒は長持ちしない

〇やわらかい有機物(C/N比10以下)

・魚カス

・油粕

微生物が一時的に殖えるが、早々に分解しつくされる。炭素が足りないために微生物は減り、チッソが無機化してしまう。これだけだとマクロ団粒はあまり形成されない。

~団粒のおかげで多様な菌が共存できる~

・細菌のすみかはミクロ団粒の内部

土壌中の微生物の総重量ではワシら糸状菌のほうが多いが、数は細菌のほうがずっと多く、その約90%はミクロ団粒の内部に生息している。1つのミクロ団粒は1つの部屋のようなもので、同じ種類の細菌が暮らしている。ミクロ団粒が無数にあることで、多様な細菌(10gに640万種類)が同じ土壌に共存できている。

・糸状菌のすみかはマクロ団粒の隙間

糸状菌は、複数のミクロ団粒を集めてマクロ団粒をつくり、マクロ団粒とマクロ団粒のあいだに生息しています。

・植物の根が微生物を殖やす

植物は光合成産物の半分を地下部へ送り、そのまた半分は根から土壌中に放出され、糸状菌や細菌、菌根菌のエサになっている。それにより根のまわりには微生物が多く、団粒もできやすい。

~~~~~~~~~~~~ 活躍する主な菌 ~~~~~~~~~~~~~

〇糸状菌(カビ)

分解力最強の糸状菌。糸状菌とはいわゆるカビの総称です。植物に病気をもたらす原因となるカビもいますが、有機物の分解など土づくりに糸状菌は役立ちます。糸状菌は、

・デンプン( (C6H10O5)n)を糖(C6H12O6)に変える

・様々な酵素を分泌し、有機物を分解する

などの働きがあります。

糸状菌の働きにより生じた糖は、他の微生物はエサとなります。

※有機酸は、酸性を示す有機化合物の総称。ほとんどの有機酸はカルボン酸であり、

カルボキシ基 (-COOH) を持つ。

〇納豆菌

名前の通り、納豆を作るときに働く好気性菌。田んぼによくいる。セルロース((C6H10O5)n)のように硬い有機物でもアルカリ性の酵素を出して分解しグルコース(糖C6H12O6)を作ります。

〇乳酸菌

有機物の分解はあまり得意でないが、糖(C6H12O6)を分解して乳酸(C3H6O3)などの有機酸をつくる。条件的嫌気性菌で酸素がなくても生きられる。乳酸でpHを下げることで病原菌を抑える効果も期待できる。

〇酵母菌

こうじ菌や納豆菌などが分解した糖・アミノ酸などをエサに、体内で多種類のアミノ酸、ホルモン、ビタミンを合成。酸素があるとどんどん増殖しながら合成を進めるが、酸素が少ないと増殖できずアルコール(エタノール:C2H5OH)と二酸化炭素(CO2)を生成する。酵母菌が増殖した食品は旨みがあり健康によく、肥料なら作物の生育を活性化。他の菌のエサにもなる。

ご質問などございましたら下記メールまでお気軽にご連絡ください。

t.ogawa19720117@gmail.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?