1年後の物価は?「9.7%上昇」予想 日銀の生活意識調査~日本国民の生活意識は?~【日経新聞をより深く】

1.1年後の物価は?「9.7%上昇」予想 日銀の生活意識調査

日銀が11日発表した2022年12月の生活意識に関するアンケート調査によると、1年後の物価が今と比べ何%程度変化するか具体的な数値を聞いたところ、平均値が9.7%上昇と過去最高を更新した。前々回(22年6月)と前回(同9月)は8.3%、8.5%とほぼ横ばいだった。5%にとどまっていた中央値で見ると10%に倍増している。1年後の物価が「上がる」と回答した個人の割合は85%だった。前回からは0.7ポイント下がったものの、依然として8割を超える個人が1年後にさらに物価が上昇するとみている。1年前と比べ物価が「上がった」と答えた人は94.3%だった。そのうち物価上昇が「どちらかと言えば、困ったことだ」と答えた割合は86.8%に上り、09年9月(86.9%)以来の高水準だった。企業で価格転嫁の動きが続き、食料品や日用品などの幅広い品目で値上げが相次いだことが影響したようだ。アンケートは四半期に一度実施し、今回は11月4日~12月1日だった。全国の20歳以上の個人4000人のうち2108人から回答を得た。

2.日本でも4%を超えてきたインフレと生活実感

2021年1月の消費者物価指数(総合)は-0.5%でした。

しかし、2021年の半ばから消費者物価指数(総合)=CPIは上掲のグラフのように上昇してきました。原因は、複合的ですが、コロナによるサプライチェーン・ショック、エネルギー・資源・食料価格の高騰、そして円安です。

23年4月以降は3月の春闘にともなう賃上げが加わってきます。今年は労働組合の中央組織・連合が賃上げ目標を「5%程度」に引き上げました。実際の賃上げは3%前後が予想されます。

日本には2022年までインフレに対して賃上げという要素はありませんでした。日本の賃上げ率は厚生労働省の調査で2002年に2%を切った後、低迷してきました。久しぶりに2%を切って、低迷してきました。久しぶりに2%を超えたのが14年。安倍政権が賃上げを呼び掛けた官製春闘でも2%台の半ばが続いていました。

賃上げは店頭価格を押し上げる要素になっていきます。2023年は米国並みの時給5%~6%上昇はないでしょうが、3%前後にはなると思われます。

2023年1月中旬の速報値での東京都区部の消費者物価指数は以下のようになっています。

食料は前年対比7.3%増、電気は24.8%、ガスが29.0%、外食が7.7%、家具店家事用品は7.0%上昇しています。

電気代は1月使用分(2月検針)から9月使用分(10月検針)分まで政府の補助が始まります。1キロワット時あたり7円下がります。月に260キロワット時使うモデル家庭だと1820円、2割ほど抑えられる計算になります。

しかし、23年4月からは電力会社の値上げ申請によって上がります。電気料金の値上げを大手電力会社10社のうち7社が経済産業省に申請しています。(東北電力、北陸電力、中国電力、沖縄電は4月から、東京電力ホールディングス、北海道電力は6月から)電気代は30~40%上がることになります。

結果、補助が切れた2023年の年末には50%増となっていてもおかしくありません。

消費者物価指数4.3%の上昇は、生活者の実感としてもかなり生活への影響を感じています。日銀の生活意識に関するアンケート調査を見てみましょう。

景況感は67%の人が悪化していると感じています。そして、現在の暮らし向きは53%の人がゆとりがなくなってきたと感じ、39.3%が収入は減ったと感じ、31.4%が雇用・処遇についての不安を感じており、52.7%がかなり上がったと感じています。

3.構造的な財政赤字になる年金、医療費、介護費

日本政府は高齢化で増え続ける社会福祉費を中心に、財政の赤字を続け、その累計は1200兆円(年平均40兆円)になっています。

社会保障費は年金58.9兆円、介護13.1兆円、医療40.8兆円、子ども・子育て9.7兆円となっています。

世帯と企業が払う社会保険料は74.1兆円(56.5%)となっています。社会保障費を賄う事ができません。政府は不足する約52兆円を税収と国債発行で補填しています。

これが、毎年の国債の増加になっています。

高齢化社会への不安は、人々の消費意欲を減少させるでしょう。

4.生活意識に関するアンケート調査からみる今後

今後、1年間の生活意識としては、物価の動向を気にしている人が増加しています。又、商品やサービス選ぶ際に特に重視することとしては、価格が安い、長く使えるなど生活防衛への高い意識が伺えます。

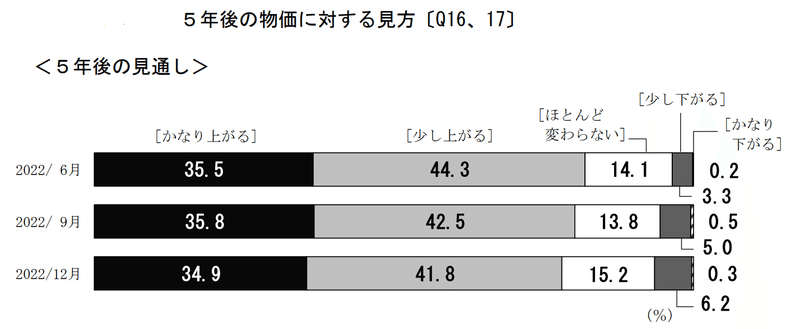

日本国民は5年後の物価をどのように見ているのでしょうか。

生活意識に関するアンケート調査が実施されていた2022年11月4日~12月1日の消費者物価指数は3.7%増でした。この時点で物価はかなり上がると答えた人が34.9%、少し上がるは41.8%です。つまり、日銀の目標とする2%程度よりもかなり高い物価予想となっているのです。

長年物価が上がってこなかった日本に、本格的にインフレが来ると多くの人が予想しているということです。

そして、日本の成長力についてはどうでしょうか。

62.8%の人が成長率は下がるとみています。

こうして国民の生活意識を検証してみると、防衛的な意識が強く、また、将来への希望に満ちているとはいいがたい状況です。

インフレの加速が予想される中で、何よりも大切なのは、「成長戦略」です。政府は成長戦略を描いていくことこそ、最も大切なことだと思います。

未来創造パートナー 宮野宏樹

【日経新聞をより深く】

自分が関心があることを多くの人にもシェアすることで、より広く世の中を動きを知っていただきたいと思い、執筆しております。もし、よろしければ、サポートお願いします!サポートしていただいたものは、より記事の質を上げるために使わせていただきますm(__)m