米国の堅調な個人消費の裏に株高あり

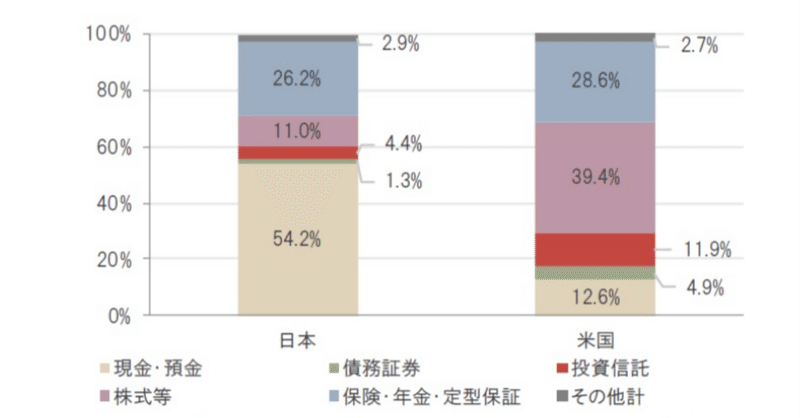

米国では家計の金融資産に占める株式や投資信託の割合が51.3%と高いので株式の値上がりによる恩恵を個人が享受しやすい構造となっており、これが米国の堅調な個人消費の裏に株高がある可能性があります。

資産効果とは株価などの資産価格の上昇によって個人消費が増加する現象を指します。日銀の展望レポート(2016年4月)によれば日本における資産効果は100円の金融資産価値の増減に対して個人消費が2-4円程度変化するとの先行研究が紹介されています。一方、米国の場合は1ドルの金融資産価値の増減に対して個人消費が9セント変化すると試算されています(June 2023 Visa Business and Economic Insight調べ)。

また米国では企業は株主のものという考えが浸透しており、利益が出ると積極的に株主に還元するため、米国株に投資していれば高い配当収入を得ることができます。実際に60年以上にわたって増配を繰り返している企業もあり保有するだけで利益が増えていきます。

昨年の米国の家計金融資産は9000億ドルも増加し、個人消費は2800億ドル増加したとの調査結果も見られます。個人投資家の資産が倍増したという人もいます。S&P指数は2023年秋から3割増加しており、米国の個人消費が堅調な裏には株高があると思われます。米国の強い投資熱が個人消費を支えているといっても過言ではありません。

日本では家計の金融資産に占める現金や預金の割合が54.2%と高いので株式の値上がりによる恩恵を個人が享受するとは言えず、個人消費に影響を与えることはほとんどありません。

米国の住宅価格も堅調です。FHFA米国住宅価格指数は2018年10-12月期から2023年10-12月期にかけて55%上昇しており、特に州別GDPランキングで全米4位のフロリダ州は同期間で+79%と値上がり率トップとなりました。金融資産に分類されていない住宅の値上がりについても同様の効果が期待できます。同じ調査では1ドルの住宅価値増減に対して個人消費が4セント変化すると試算されています。金融資産ほどではありませんが、住宅にも資産効果が働いています。

そもそも米国の住宅市場は在庫不足によって需給がひっ迫しています。住宅ローン金利が高止まりする中、当初低い固定金利で借り入れた個人は住宅の買い替えを行うと高い固定金利で住宅ローンを組みなおす必要があるため買い替えに及び腰になります。これが中古住宅で在庫不足が生じるひとつの要因となっています。

日本の住宅価格も上昇していますが、資産効果は期待できません。日本は住宅供給過剰社会だからです。実質的に住宅を持つと同時に負債を持つと同じ意味しか持たないです。そのため、住宅価格の上昇が個人消費に影響を与えるような資産効果はないといえます。

米国の個人消費は根強いインフレ下でも底堅い動きを示しています。この背景として資産価格の上昇に伴う資産効果の影響が考えられます。逆に日本は家計金融資産に占める株式の保有比率が低いため、また、住宅の過剰供給のため、資産価格の上昇による資産効果がほとんど働かないと考えられます。

推計によれば、コロナ禍以降の米国の個人消費の伸びの約6割が資産効果によって説明可能です。しかしながら、低所得者層に対する株価の資産効果は限定的とみられます。

また、インフレ負担も低所得者層に偏在しています。ここまで底堅く推移してきた米国の個人消費ですが、高金利とインフレの影響を考えると、先行きは楽観できません。既に低所得者層の個人消費は弱含みの見通しとなっています。

投資と投機は一般的に投資を行う期間で区別されます。投資は中長期的に利益を狙う活動で、冬季は短期的に利益を狙う行為です。

投資では資産価値に着目して将来得られるリターンを期待して資金を投じます。目的は売買による値上がり益を得ることのほか、長期で保有することで配当金や株主優待、家賃収入等で利益を得ることです。また、税金の軽減やインフレヘッジ等資産の保全目的で運用されることもあります。投資には必ずしも元本保証があるわけではありませんが、長い目でお金を増やしていくところが特徴です。米国では投資が高く、投資の勉強会は大小さまざまで数多く開かれています。日本人の投資意欲は米国人の投資意欲と比べると欠けると言えます。自らの資産価値が上がることで個人に安心感が生まれ消費に費やすことができ、米国経済の過半数を占める堅調な個人消費を支えることにつながっています。

日本人は株式を投機としてみている節があるのではないでしょうか。投機では価格変動に着目して短期的な利益を追求します。目的は投機先の価格が上がるか下がるかを予想して値ザヤによる利益を得ることです。投機は短期間で結果が出やすく、数週間や数日、早ければ翌日に利益が生まれる場合もあります。しかし大きな利益を得ようとすればレバレッジをかけ、頻繁に取引を行うことが必要になり、大きな損失が発生する可能性があります。

投機はギャンブル的なもので勝者と敗者が明確になります。しかし、投資は長期で運用するものであり、ほとんどの場合、正しい知識を身に着けておきさえすれば失敗することはないものです。そのためには基本的な経済指標を理解し、経済を勉強することが大事です。人生において投資は大切なものです。投機のように個人に情報収集力や高度な分析力が求められるものではありません。日本も個人の投資に対する理解や経済勉強が進めば、結果的に日本経済も強固なものになると思うのですが、いかがでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?