公務員や議員が定期的に観なおすべき名画「生きる」

黒澤明が描くヒューマニズムの頂点と言われる名作「生きる」。

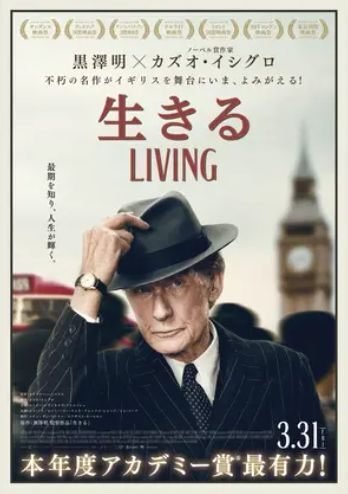

オリヴァー・ハーマナス監督によってリメイクされ、日本でも2023年3月に公開される予定です。

リメイク版を観る前にもう一度原作を観ておこうと思い、アマプラで視聴しました。すると、以前観たときとは全く異なる感情が湧いてきて、この映画の奥深さを感じざるを得ませんでした。

「可能性と勇気」を与える映画なのか?

オリジナル版をはじめて観たのは、もう25年ほど前だと思います。レンタルビデオ屋で偶然見つけました。

当時の私は30代半ばの、議員になりたての青年でした。黒澤作品の中では、人間考察という点では「羅生門」の方がメジャーでしょう。一方で、生きるは、語られることの少ない作品かもしれません。当時の私も、「議員になったのだから観ておくべきかな」という程度の感覚でレンタルし、当然、トルストイの「イワン・イリッチの死」が原作であることも知りませんでした。

あらすじを簡単に説明すると、主人公の「渡辺」は、ただただ事務作業を30年間繰り返してきた市役所の市民課長。ある日、自分が胃がんに侵されていることを知り、今までの人生がいかに空虚であったかを思い知ります。そして、市が相手にせず取り合うことをしなかった公園建設を実現しようと、一般の主婦とともに地道な活動に奔走し、実現にこぎつけるという内容です。

25年前に生きるを観終えたときの私は、「さすが黒澤!」と感激し、渡辺が示した正義感と信念を自分も備えなければならないと思いました。そして、議員としての活動を通して、市職員の意識を改革してみせると奮い立ったわけです。

55才になった今、本作を観なおして、もちろん渡辺が体現した正義が尊いものであるという認識に変化はありません。しかし、渡辺の行動をけむたがったり非難したりする周囲の人たちの気持ちも、とてもよく理解できる自分もいました。この感情は、30そこそこの私にはなかったものです。

本作での有名なセリフの一つに「地位を守るためには、何もしないのが一番である」があります。これは生きるが撮影されてから70年経った今も、公務員の働きぶりを語るときに用いられる言葉です。いや、おそらく公務員だけでなく、実は多くの民間企業にも当てはまる、いわば労働者にとっての真理なのでしょう。

かつては本作を「黒澤は人々に可能性と勇気を与えるため撮った」と考えていました。しかし今は少し違うことを考えています。

生きがいなど簡単には見つからない

公園を完成させた直後に、渡辺は他界します。そして、その葬儀に列席しているのは、次期市長を狙う助役を筆頭に、市の部課長と市民課の部下たちです。お清めのお酒と料理を口にしながら、はじめはみんな、亡き渡辺への嫌味や負け惜しみを遠回しに口にします。「熱意があるのは良かったが、市役所内の輪を乱し、他部署に迷惑をかけた」「市民は公園完成は渡辺の成果というが、みんなで苦労して作ったのだ」、あるいは市長の椅子を狙う助役をおだてて「最終的に公園建設を判断した助役こそが最大の功労者だ」という空気さえ生まれる始末です。

しかし、渡辺の部下であった木村は、その雰囲気に抗います。「渡辺さんが賢明に動いた姿に、みんな圧倒され、次々と判が押されていき、公園が完成した。公園完成は、渡辺さんの力だ」と。その気持ちが次第にお清めの場に広がり、誰もが口々に「俺も明日から目標に向かってやってやるぞ」と気勢を上げました。

後日、係長が昇進して渡辺の後任の市民課長になりました。そして陳情を伝えに来た市民に対して、後任課長はにべもなく他の部署に行くように伝え、たらい回しにします。それを見た木村は怒りで立ち上がりますが、周囲の同僚は「正義感を見せられるものなら見せてみろ」と言わんばかりの冷たい視線を木村に向けるのです。そして木村も、自分の覚悟が足らないことを自覚し、元通りに座り直し、葛藤を抱えるのでした。

すべての出演者が自分の中にいる

25年前に観たときには感じなかったことですが、今回この生きるを観終えて「出演者一人一人が、自分の中にいる」という思いが湧いてきました。

価値ある人生のために仕事に全力を投じたいという渡辺をはじめ、その姿を観て憧れを抱く木村も、手柄を独り占めにしたがる助役も、その助役におべっかを使う部下も、親の気持ちを理解しない渡辺の息子も、その誰もが自分の中にいることを自覚しました。

55才になった今、こう考えてしまいます。例えば、議員である自分の政策提言を、1人の職員が全力で予算化しようと奔走してくれたとしましょう。全ての人が納得する政策であれば問題ないですが、そのような提言はそうそうできません。すると、その人の上司はきっと困惑するでしょう。仮に課の決済が下りても、連携すべき他部署の部課長がネガティブな思いを抱くことも容易に想像できます。そして、それこそが現実だと思います。

たまに若い職員から、自分はこう考えるからこういう政策を形にするために動きたいという相談を受けます。その時に私は、渡辺のようになり振り構わず頑張れとだけ言うことは、どこか無責任に思えます。そして、「周りに敵を作らないように、調和を大切にしながら動きなよ」と口にしてしまうことがほとんどです。

人は誰でも、正しい行動をしたいに決まっています。ですが、なかなか正しい行動とは何かを見つけることは簡単ではありません。もしそれが見つかったのならば、それこそが「幸せ」というものなのでしょう。

「生きる」の凄さが、観る者によってさまざまな解釈ができる多面的な意味を含んでいることにあると気づきました。公務員や議員をはじめ、多くの人にとって定期的に観なおす価値のある名画といえるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?