アサヒグラフでみる写植書体の変遷(1960年代前半まで)

■はじめに

写真植字機製作株式会社(現株式会社モリサワ)はMC型写植機を1950年大阪朝日新聞社にて発表しましたが、「アサヒグラフ」はその発表当初から1962年頃まで積極的にモリサワの書体を使用してきた数少ないモリサワ初期の書体の変遷がわかる資料です。

「アサヒグラフ」で使われた写植書体の変遷を使用当初の1949年から1960年代前半まで仮名を中心にたどっていきたいと思います。

(「アサヒグラフ」の記事の内容についてはまったく触れていません。)

なお、ここでは株式会社写真植字機研究所(現株式会社写研)の書体を写研書体、写真植字機製作株式会社(現株式会社モリサワ)の書体をモリサワ書体と便宜上記し、会社名は現在の略称を記してます。

■写植書体の使用がはじまる(1949.3.16号)

戦後すぐの「アサヒグラフ」は活字書体が主流でしたが、1949.3.16号あたりから写真が主である美術のページ(※1)などわずかなページで、写植書体の使用がはじまりました。使用されたのは写研書体の中明朝体小かなと太ゴシック体小かな(初代)です。(中明朝体は1933年、太ゴシック体は1932年に登場した最も古い写植書体です。)

1950年以降はこの写研書体の使用がかなり増え、活字書体はあまり見られなくなりました。

※1 アサヒグラフ 1949.3.16号 「若き日の肖像」p18

■モリサワ書体の使用がはじまる(1951.3.21号)

1950年9月18日、モリサワは大阪朝日新聞社でMC型写真植字機の発表を行い、同年末新しい文字盤も完成しました。(※2)

その新しい文字盤は「茂吉の文字をコピーして間に合わせた」(※3)と表現されてましたが一部のデザイン(ひらがなの「た」など)は現在のモリサワフォントに通じる独特の字形がすでにありました。

「アサヒグラフ」では発表の翌年、1951.3.21号(※4)から部分的にA1太明朝体とB1太ゴシック体(※5)が使用されはじめていますが、のち全面的に写研書体からこれらのモリサワ書体に置き替わってます。

※写研書体とモリサワ書体の違いは、明朝体では「た」「だ」「で」、ゴシック体では「た」「だ」「と」「ど」です。

※2 参考資料:森沢信夫著 写真植字機とともに三十八年 KKモリサワ写真植字機製作所発行 1960.8.15 p32-35

※3 引用:写真植字機研究所石井茂吉伝記編纂委員会著 石井茂吉と写真植字機改訂版 p203

※4 アサヒグラフ 1951.3.21号 珈琲道名家告知版 p16

※5 当時の書体の正式名称は「明朝体」と「ゴジック体」

■写真植字機の改良とモリサワ書体のデザインの小変更(1955.3.2号)

1952年、モリサワはMCII型を発表しましたが、その後文字盤の交換が容易にできるよう改良され、文字盤も右上に文字コードが記される(太明朝体Aの一枚目は「A1」、二枚目は「A2」と表記)等改良されました。(※6)

その後さらに書体のデザインも小変更され、「アサヒグラフ」では太ゴシック体B1(二代目)が1955.3.2号(※7)から、太明朝体A1(二代目)が1955.3.9号(※8)から使用されはじめています。

なお、1954年4月1日発行の「写真植字機MCII型調整と使いかた」(※9)には森澤信夫氏が改良されたMCII型の文字盤枠を取替えている写真が載っています。またこの書籍は太ゴシック体B1 (二代目)と細ゴシック体BC1(初代)が使用されていることから、発行日には既にそれら新しいデザインの文字盤が出来上がっていたこととなります。(太明朝体A1は一代目でした)

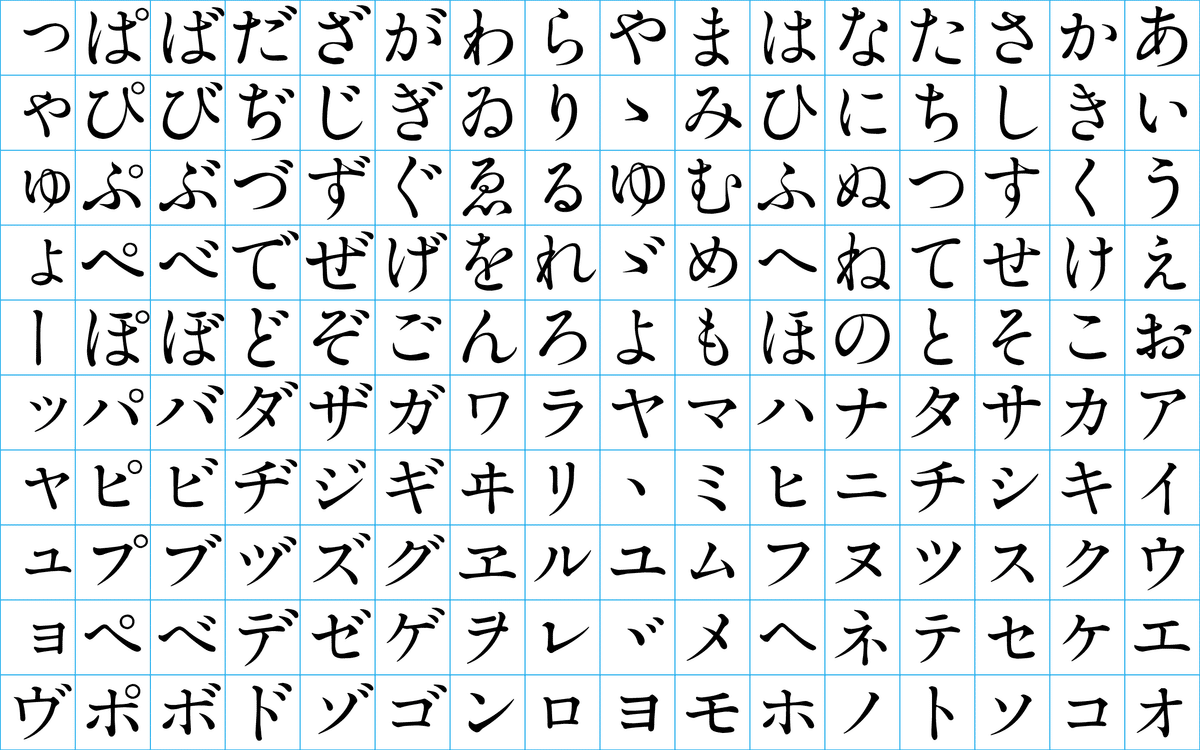

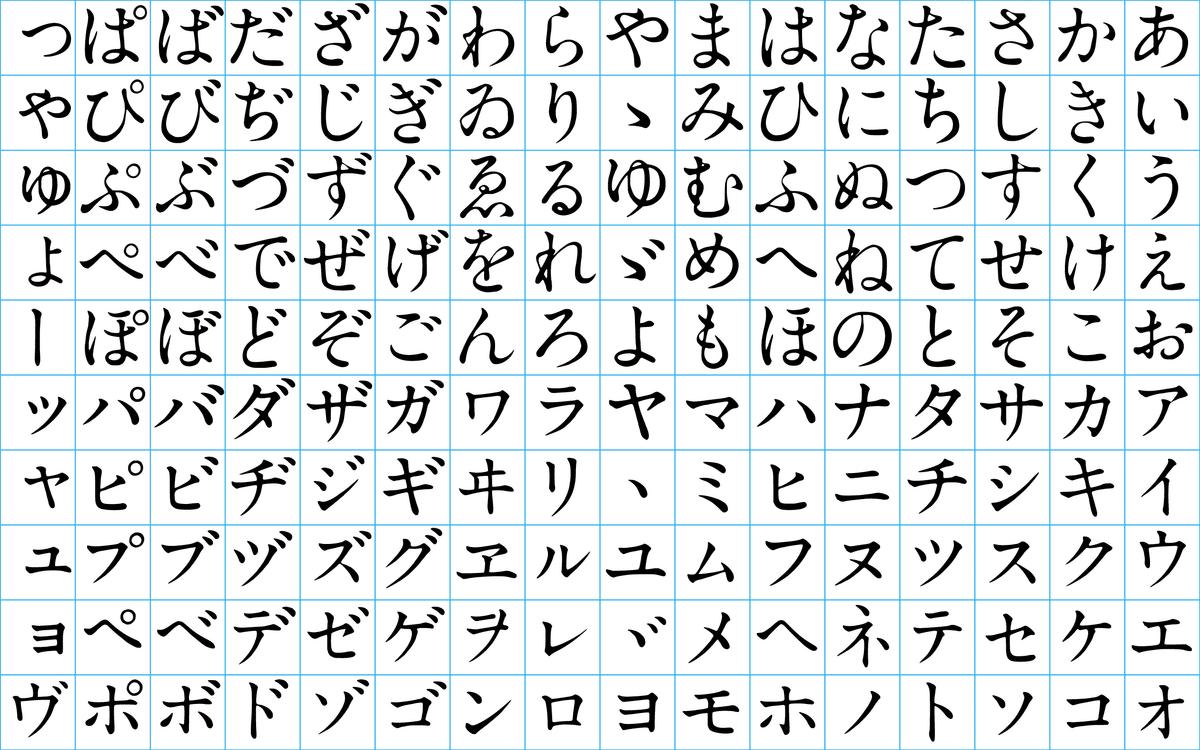

※モリサワ書体初代と二代目の違いは、明朝体では「い」「う」「か」「だ」、ゴシック体では「い」「よ」「り」「ク」「グ」です。

特に明朝体とゴシック体の「い」の二画目の角度やゴシック体の「よ」の丸い部分の傾き具合は、その後登場した他のモリサワ書体にも影響を与えています。

※6 参考資料:印刷雑誌37巻6号 1954年6月発行 写真植字機改良さる p28-29

※7 アサヒグラフ 1955.3.2号 聖母の園の悲しみ p3

※8 アサヒグラフ 1955.3.9号 ネオンの街に生れて p4

※9 森澤信夫著 写真植字機MCII型調整と使いかた 写真植字機製作株式会社発行 p39

■モリサワ、隅とり文字の文字盤完成(1955.12.14号)

印字された写植書体の文字は、文字の交差部がどうしても丸くなる弊害がありましたが、文字の交差部の丸みが出ないように原字が工夫された隅とり文字の文字盤を1955年11月14日、モリサワは日本印刷学会秋期大会で発表しました。(※10)

それにともない中明朝体AB1と中ゴシック体BB1といった新しい書体も完成され、「アサヒグラフ」では中明朝体AB1が1955.12.14号(※11)から、中ゴシック体BB1が1956.2.5号(※12)から、それぞれ太明朝体A1と太ゴシック体B1の替わりに使用されはじめました。

※10 参考資料:森沢信夫著 写真植字機とともに三十八年 p37

※11 アサヒグラフ 1955.12.14号 禁じられた遊び p5

※12 アサヒグラフ 1956.2.5号 値上げは早手廻し p3

■太ゴシック体B1の小変更(1958.1.5新年特大号)

「アサヒグラフ」でBB1が全面的に使用されはじめると太ゴシック体B1は広告の一部にしか使用されなくなりました。そういった事情からいつから使用され始めたかはっきりしませんが、遅くても1958.1.5新年特大号(※13)からさらに改良された太ゴシック体B1(三代目)が登場しています。カタカナの変更点はなさそうです。

※太ゴシック体B1の二代目と三代目の違いは、「し」「じ」「と」「ど」です。

※13 アサヒグラフ 1958.1.5新年特大号 ダットサンの広告 p7

■写研書体へ全面的に置き換わる(1962年頃から)

「アサヒグラフ」では1951年からモリサワ書体が使用されるにあたり写研書体の使用頻度はその後徐々に減り、ごく一部のページや臨時・緊急増刊号でしか見かけられなくなりました。その時使用されていた書体は細明朝体小かなと太ゴシック体小かな(二代目)です。

1960年新年特大号(※13)より太ゴシック体大かなが、1960.12.20号臨時増刊(※14)より太ゴシック体小かな(三代目)の使用も始まり徐々に写研書体の使用が増えていきました。

「写真植字TOPPAN見本帖70」の書体見本を見ますと、太ゴシック体小かな(三代目)のカタカナは、太ゴシック体大かなの字面率を96%程度にしたものを小かなとして使用してるように思われます。この書体が使用され始めた1960年の文字盤はひらがなとカタカナが別々で交換できるようになっていたため、書籍雑誌によってカタカナは太ゴシック体小かな(二代目)が使用されている場合もあります。

ひらがなとカタカナが同じ1枚のメインプレートで収容されたPAVO型が登場してから、この太ゴシック体小かな(三代目)は徐々に姿を消していきました。

なお、写研は太ゴシック体大かなのデザインはほぼ同じで字面率のみ小さくしたBGKSを1966年頃から発売しています。

1962年には全面的にモリサワ書体が写研書体に置き換わるようになり、その後モリサワ書体は一部の広告でしか見ることができなくなりました。

※14 アサヒグラフ 1960年新年特大号 裏表紙東芝の広告「家庭電気器具は」の一行

※15 アサヒグラフ 1960.12.20号臨時増刊 イランのお二人 p3

■補足:さらなる太ゴシック体B1の小変更(1964年頃からか?)

上記の通り、「アサヒグラフ」において太ゴシック体B1は1962年以降広告の一部にしか使用されなくなりましたが、太ゴシック体B1(三代目)をさらに小変更をした四代目が登場しています。濁点・半濁点の位置が見やすく改良され、ひらがなの「り」が変更されています。

「アサヒグラフ」において、太ゴシック体B1(四代目)は1960年代後半にしか見つけることができなかったのですが、1964年4月10日発行の中田功著「レタリング入門」 p127でこの書体が使用されていることから、その日付より先に登場しているものと思われます。

さらにその後、詳細は不明ですが1970年代前半にはひらがなの「が」の濁点の位置が変更された太ゴシック体 B1(五代目)が登場し現在に至っています。カタカナの変更点はなさそうです。

なお、仮名は小変更にとどまっていますが、漢字は「子」の丸みを帯びていた二画目がまっすぐになる等その後も多数変更されています。

※太ゴシック体B1の三代目と四代目の違いは「り」、四代目と五代目の違いは「が」です。

■おわりに ~このnoteの記事でわかること~

(1960年代前半までに限られますが)発行された年代が不明である雑誌や広告、書籍類がいつ以降に発行されたものか、「アサヒグラフ」の写植書体の登場時期をもとにある程度推測することができます。

下図は太ゴシック体のひらがなの例です。