【交流分析の基礎知識⑤】やりとり分析(相補的交流・交叉的交流)

参考資料:チーム医療『交流分析入門』桂戴作/杉田峰康/白井幸子著

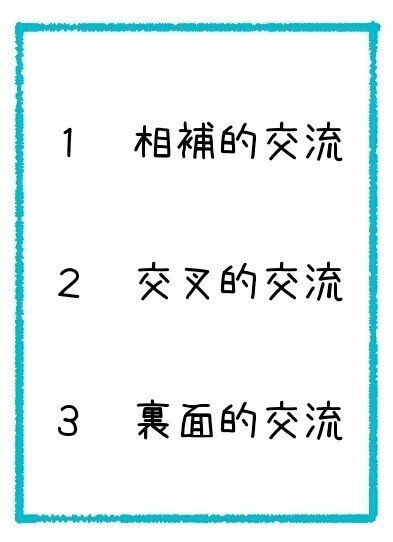

交流分析では、人と人との間で行われるやりとりの形を次の3つに分類しています。

いずれもP・A・Cの三つの自我状態が発する「刺激」と「反応」の交流です。当記事では1「相補的交流」と2「交叉的交流」の二つについて書きます。

3「裏面的交流」については「交流分析の基礎知識⑥やりとり分析(裏面的交流)」をご覧ください。

1 相補的交流

図のように刺激と反応を線で結ぶと、二つの線が平行になるやりとりです。親密さや共感を抱くもので、3つのうちでもっとも適応的なやりとりです。

(例1)

社員A:「あーつかれた!現実逃避したい!」

社員B:「そうね!仕事のことは全部忘れて、海とかキャンプとか行きたいわ」

社員Aは自由で無邪気なFCの自我状態から言葉を発しています。それに対して社員Bも同調し、FCの自我状態からの反応で返しています。刺激と反応の線はCとCの間で平行線となっています。二人のやりとりは共感をベースに成り立っています。

(例2)

学生A:「昨日バイトでミスしちゃてさ。落ち込んでるから聞いてくれる?」

学生B:「どうしたの?私でよければ聞くわ」

学生AはCの自我状態から相手のPの自我状態へ言葉を発しています。学生Bが発しているのはCを思いやりいたわるNPの言葉です。期待した自我状態からの反応が得られ、「受け入れてもらえた」という満足感を得られるやりとりです。

2 交叉的交流

刺激と反応の線が平行にならない交流です。期待した反応が期待した自我状態から返ってこないため、やりとりが中断され、混乱や失望、気まずさが残ります。

(例3)

息子:「切符をなくしちゃった。どうしたらいいかな」

母親:「なんでしっかり持ってないの!」

このやりとりは刺激と反応の矢印が交差しています。息子は「どうしたら良いか」と冷静に対処のしかたを考えていますが、母親は「なぜ」(Why)という疑問詞を使って相手を責め批判する反応をしています。こうした期待した自我状態からの反応が得られないやりとりは、気持ちの良いものにはなりません。

(例4)

妻:「今日遅くなるなんて知らなかった。それならそうと、ちゃんと教えてよね」

夫:「突然の残業で、しかたなかったんだ。それくらい分かれよ!」

このやりとりでは、どちらもPの自我状態から相手のCの自我状態へ言葉を発しています。どちらも相手を批判し責めるCPの言葉です。二つの矢印が交差してしまうため、気持ちの良いやりとりにはなりません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?