【交流分析で考えるモヤモヤシーンのコミュニケーション⑤】~時間割変更ってそもそも…?~

この記事は当院のクライアントの体験談をもとにしたコミュニケーションの練習問題です。トピックの提供は、当院でエゴクラム分析と気功メニュー「愛05」「固着した悪意の解体」を受けていただいた方に限らせていただいてます。

~はじめに~

今回は学校の時間割をめぐる高校の先生のモヤモヤがトピックです。とてもニッチな話題なんですが、もしかしたら業種が違っても似たようなこともあるかもしれないと思って取り上げました。だから学校関係以外の方も、読んでみてくださいね。

学校全体の時間割は教科・クラス・先生・移動教室・単位数など多くの要素を考慮して、とても精巧に作られています。バッティングしてはいけません。その上クラスや先生・曜日によって偏ったり無理のある日程になったりしないように考えられています。言ってみればその存在自体がミラクルみたいなものです。年度はじめに会議で、その一年間の基本の時間割が完成します。その基本の時間割をもとにして、週ごとに先生の出張や学校行事、年間の授業時数が足りているかなど、さまざまな要素を勘案して毎週時間割変更が出されます。誰がやっているかと言うと、だいたいは「教務部」という部署の、時間割の担当になった先生です。時間割を変更するのにはとても知恵がいるし、気を使う作業でもあります。教務部でお仕事をされ、時間割を組んだことがある先生ならよくご存じかもしれません。

(わりといつも忙しいイメージ。お疲れ様です!)

↓ 時間割作成について、分かりやすく書かれていた記事があったのでリンクさせていただきます!

それでは本題に入ります。

当記事のトピック提供者は高校教員のE村先生です。

(個人が特定されないよう、設定などは変えてあります。そのうえで、提供してくれた方の許可を得て掲載しています。)

今年度2年生の担任になり、6月に宿泊研修の引率に行くことになりました。学校を離れる二日間、私が担当している他の学年の授業を時間割変更で他の日に動かすことが必要になりました。その変更を教務の時間割係がやってくれると思っていたら、「それはE村先生のほうで考えることだよ。自分で考えてよ」と言われました。「そんなことって、今まであったっけ??私が一人で行く出張と違って、学年の行事なのに…」と思いましたが、なんとなく言っても無駄な感じがしたので仕方がなく、自分で授業の交換を考えて時間割係に提出しました。そうしたら、今度は「授業を交換する先生たちにも自分で交渉してよ」と言われました。「なんでそんなことまで…?」と思いましたが言い返せず、そのまま引き下がりました。しかし納得がいかず、「これはおかしい」と思ったので、学年主任に「教務からこんなこと言われたんですけど」と泣きついたら学年主任が時間割係に直接話してくれました。

今年度になって、このように時間割係が時間割変更を考えてくれず、変更が必要な先生自身や学年に押し付けてくることが度々あります。校内ではかなり不満が出てきています。それぞれが変更を考えて相手の先生と交渉するのは、時間がかかるし非効率的ですよね。みんながそんなことをやっていたらバッティングするかもしれないし。それよりも、時間割係さんがまとめて時間割変更を考えて、一括して案を出したほうが効率的ではないでしょうか。

…と思うのですが、6月の宿泊研修の件では時間割係さんにその場で言い返せず、あとから考えてモヤモヤしています。どう反応するのが正解だったのでしょうか?

問い

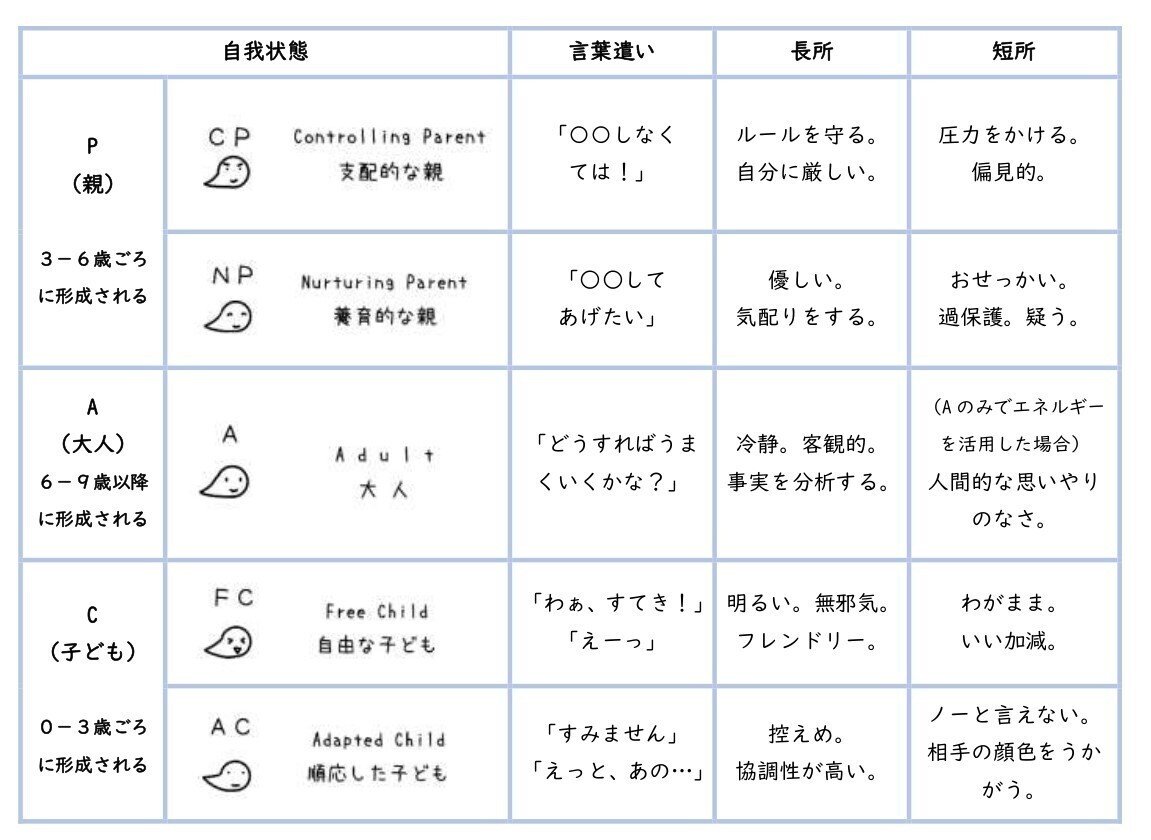

時間割係に「それはE村先生のほうで考えることだよ。自分で考えてよ」と言われた時の反応のしかたとして良いものを次の①~③の中から選びなさい。ただしその時に5つの自我状態(※1)のうちどれを使うのがふさわしいか考慮すること。

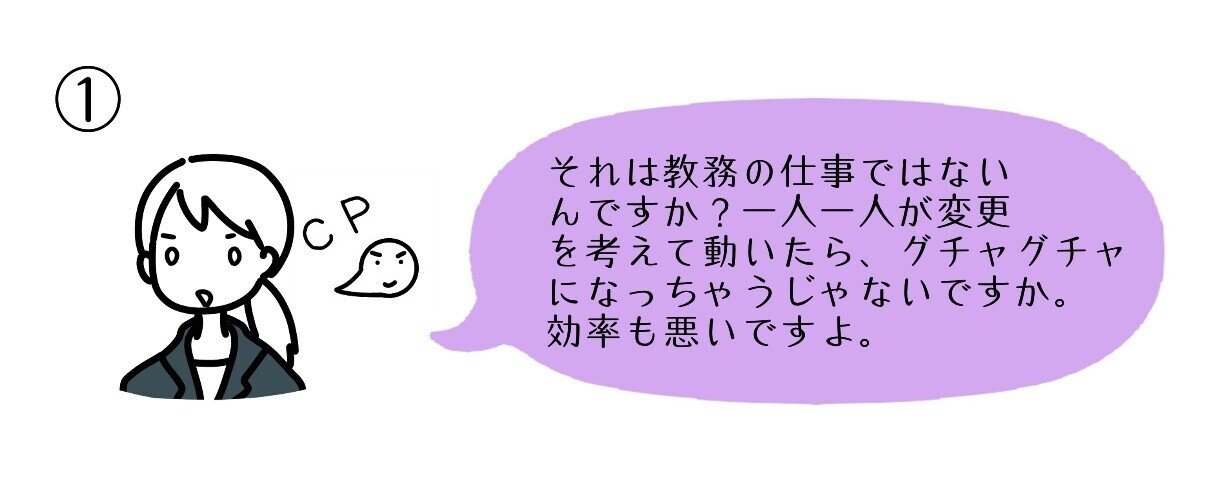

①「それは教務の仕事ではないんですか?一人一人が変更を考えて動いたら、グチャグチャになっちゃうじゃないですか。効率も悪いですよ」

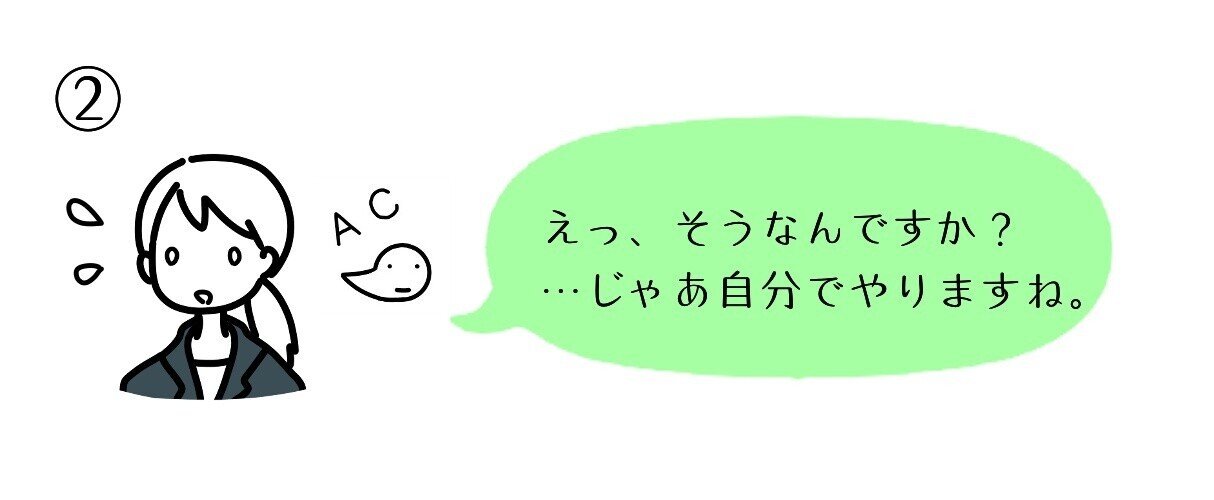

②「えっ、そうなんですか?…じゃあ自分でやりますね。」

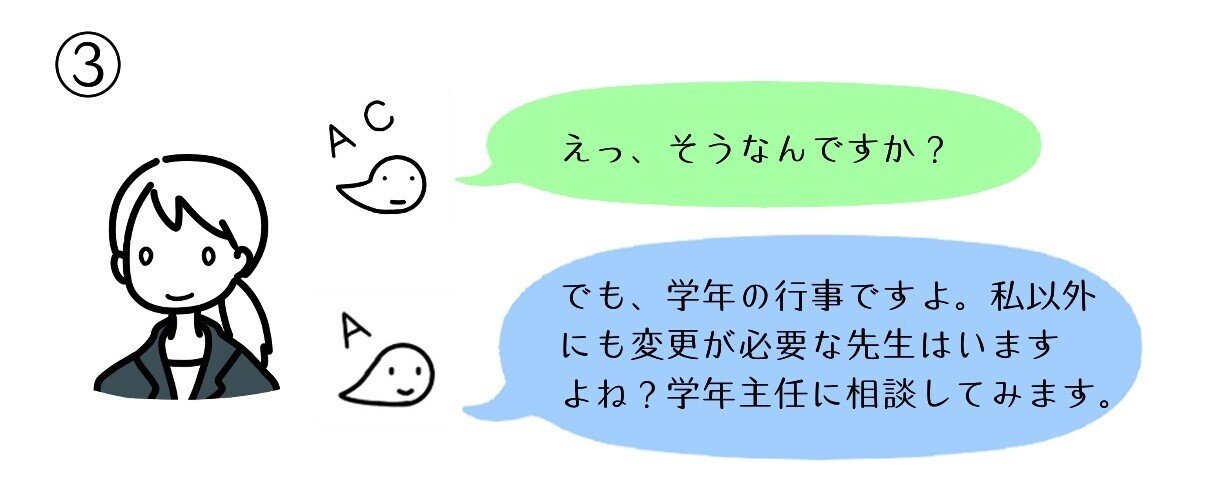

③「えっ、そうなんですか?でも学年の行事ですよ。私以外にも変更が必要な先生はいますよね?学年主任に相談してみます」

(※1)「5つの自我状態」は交流分析の理論です。簡単に説明した表を以下に載せます。

詳しくは下のマガジン記事をご覧ください。

≪解説≫

E村先生が思う通り、先生一人一人がそれぞれに時間割変更を考えても良いことになったら、授業がバッティングしてカオス状態になっちゃいますよね。時間割係さんが一括して変更案を出すなら、わざわざ変更をする先生に「交渉する」なんてことも不要ですしね。

今では校内から不満が出ていているということは、他の先生たちも同感なんだと思います。「だから時間割係さんが必要なんですよ?」ということを、係の先生ご本人に伝え、しかもE村先生がモヤモヤしないでスッキリするような返し方を考えるのが今回の記事の目的です。どの解答が最も良いか、決めましたか?また、それが良いと思うのはなぜですか?主人公のE村先生と一緒に考えてみましょう!

準備するものとしては、できれば「交流分析の基礎知識」があったほうが良いですが、交流分析が初めての人にもところどころでご説明いたします。ご安心ください。

それでは、選択肢ごとの解説に行ってみましょう!

①はCPの自我状態を使った反応です。CP(支配的な親)のエネルギーは正論をきっぱりと言い、規則を教え忠告するという側面があります。CPのエネルギーが強すぎると問題が起こることもありますが、これはこれで大事な側面です。(※2)

(※2)わかりやすく言うと、CPは「小さな子どもにとってのお父さんの厳しさ」みたいなイメージです。子どものころ、6~9歳くらいの間に親や周囲の人を見て取り入れるエネルギーです。9歳以上の人であれば誰でも多かれ少なかれ備わっているものです。

E村先生のお話を聞く限りですが、この時間割係さんは「時間割を変更する作業をなるべく避けたい」と思っているような感じがします。時間割変更は知恵がいるし、気を使う作業でもあります。自分がやった変更について、以前に誰かから文句を言われてしまったことでもあるのかもしれませんね。この方はこの方で、何か大変な思いをされたことがあるのかもしれません。しかしそれでも、時間割係の先生が一括して考えたほうが効率的です。他の先生たちがそれぞれに一斉に考えてたら、授業がバッティングしてグチャグチャになっちゃうかもしれませんしね。

時間割係さんも本当はそのことが分かっているのかもしれません。そうであれば、CPの自我状態できっぱりと返すと案外伝わる可能性もあります。

CPのエネルギー(厳しいお父さん的なエネルギー)が高い人だったら、①のように反応しても良いと思います。ただE村先生のエゴグラムを見るとCPがあまり高くない方のようなので、この反応はE村先生にはあまりおすすめできません。

②はACの自我状態を使った反応です。AC(順応した子ども)は自分を抑えて周囲に合わせ、協調性のある態度で人と関わるエネルギーです。(※3)

(※3)わかりやすく言うと、ACは親の言うことを聞く『聞き分けの良い子』みたいなイメージです。子どものころ、0~3歳くらいまでに周囲の雰囲気を察したり感じ取ったりして形成される自我状態です。こうした部分は、3歳以上の人であれば誰でも多かれ少なかれ備わっているものです。ACは社会に出てうまくやっていくために必要な側面ですが、そのエネルギーが高くなりすぎると「人に合わせすぎる」「ノーと言えない」などの短所も出てきます。

E村先生のお話には「言い返せずそのまま引き下がった」とあるので、実際の反応も②の答えに近い、AC的な反応だったと思います。なぜこうなったか、やりとり分析を使って考えてみましょう。

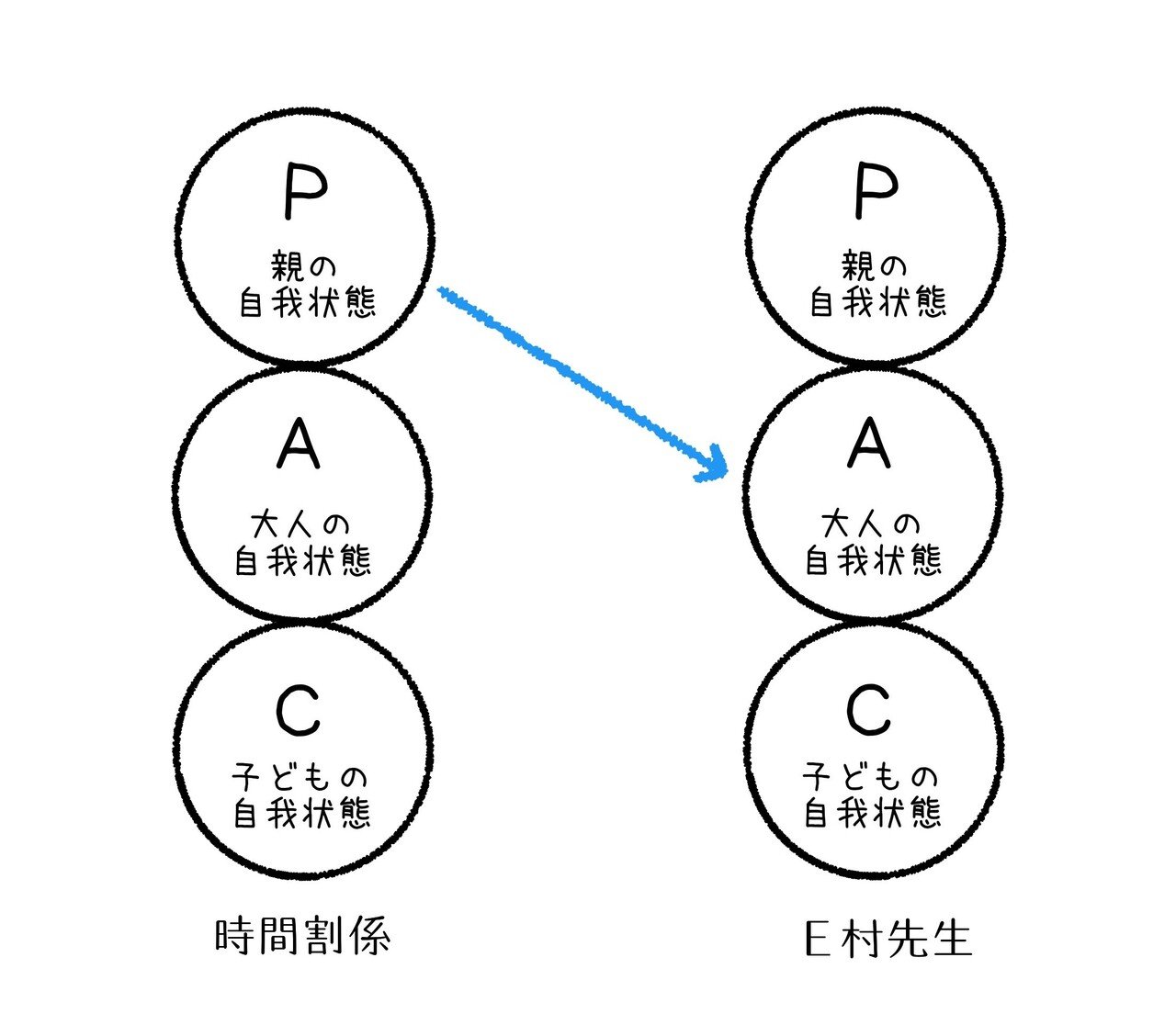

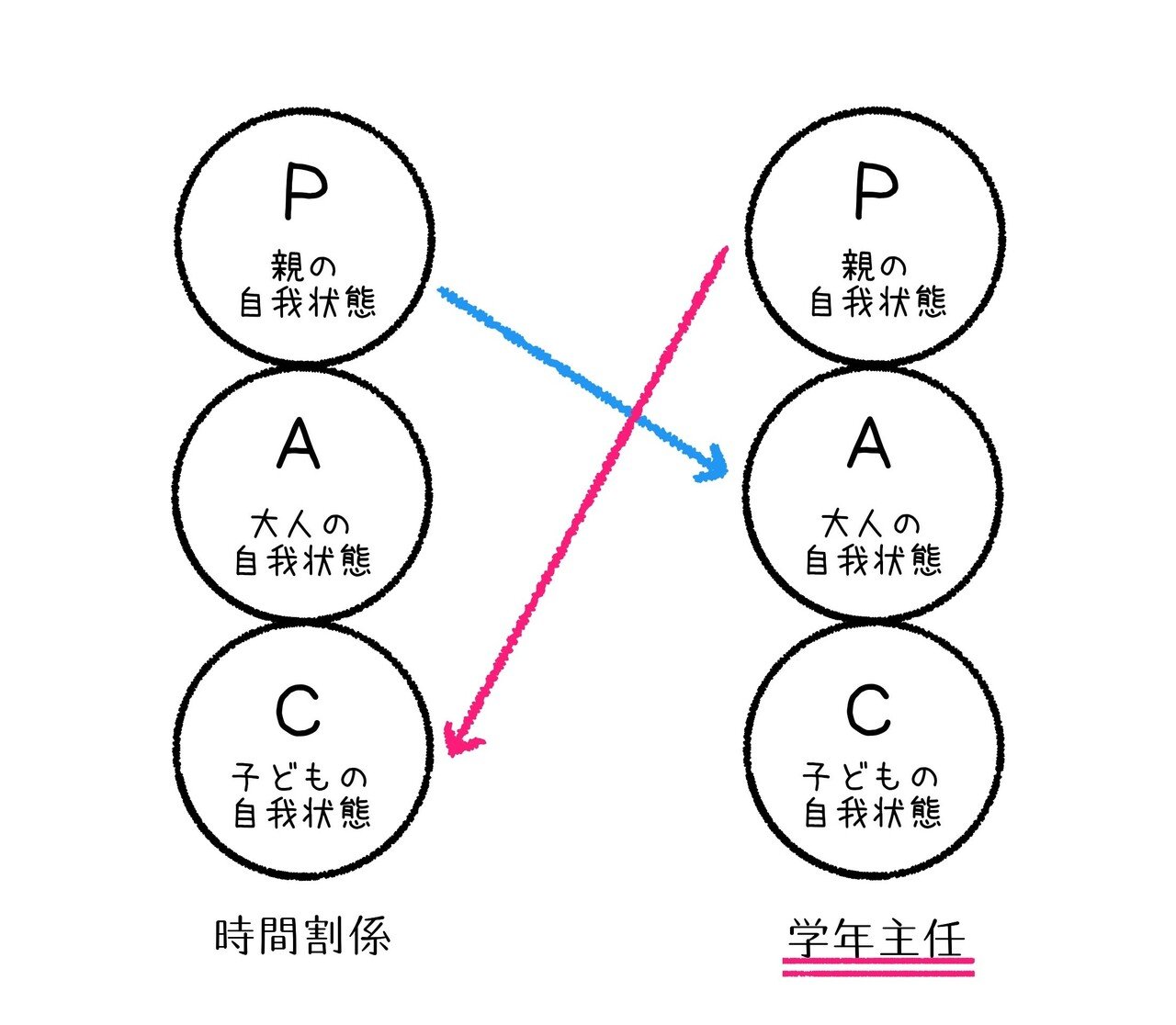

時間割係さんが「それはE村先生のほうで考えることだよ。自分で考えてよ」と言った時、交流の矢印は時間割係さんのPの自我状態からE村先生のA(大人)の自我状態(※4)に向いています。

(※4)Aの自我状態とは、わかりやすく言うと理性や知性の部分です。冷静さ、客観性を備え、物事を公平に考えてアイデアを出す部分です。Aのエネルギーは6歳くらいから形成されはじめ、そのあとずっと形成され続けます。ただし、体調が悪くなったり、驚いたり、動揺したり、つらくなったりすると一時的にエネルギーが減ることもあります。

「それはE村先生のほうで考えることだよ」という言い方が、さもそれが常識であり疑いのない事のように響いたのかもしれません。こうした時に、E村先生はA(大人)の自我状態よりもAC(順応した子ども)の自我状態で反応しがちなのではないでしょうか。

あとになって「これはおかしい」と思えてきたのは、冷静になってE村先生のA(大人)のエネルギーが回復してきたからだと思われます。(冷静さ・客観性はAの自我状態の長所です。)でもその時その場ではAのエネルギーが足りなくて、「相手のエネルギーに押されて競り負ける」というようなことが起きたのではないでしょうか。

どんな場面でもA(大人)のエネルギーを活用できたら、モヤモヤすることもおそらく減っていくと思います。このやりとりでAのエネルギーを活用した場合、どのような反応が可能なのでしょうか?選択肢の③を見てみましょう。

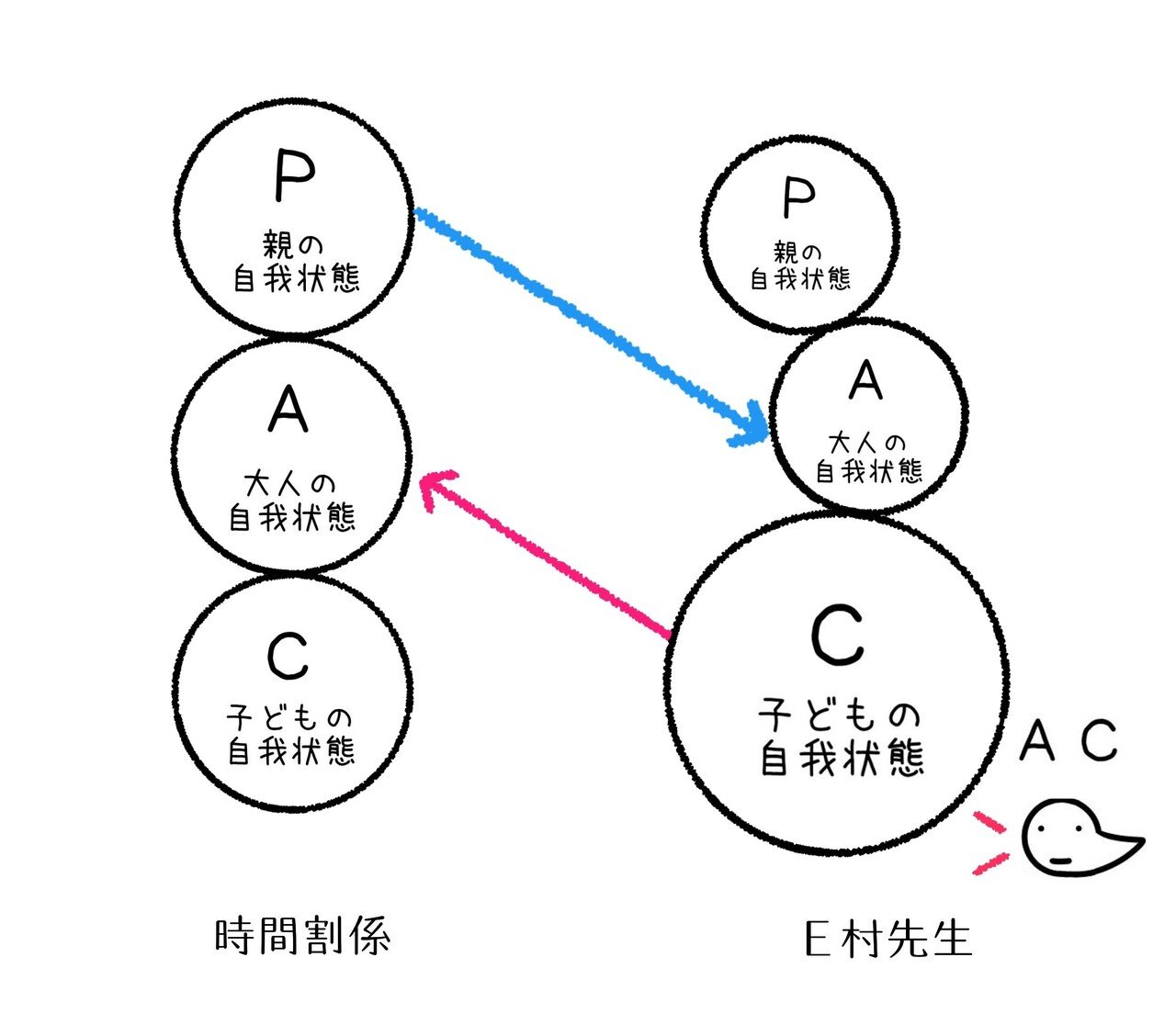

③は最初の「えっ、そうなんですか?」までAC(順応した子ども)的ですが、そのあとはA(大人)の自我状態からの反応です。

E村先生が「なんとなく言っても無駄」だと感じたのは当たっているかもしれません。実際にE村先生が「それは教務の仕事でしょ?」と(Pの自我状態のエネルギーで)返したとしても、相手がさらに強いエネルギーで返してきた可能性もあります。それならば、別の人を呼んできて代わりにPのエネルギーで交流してもらうという方法もあります。

E村先生のお話では、学年主任の先生に泣きついたらなんとかしてくれたということだったので、学年主任の先生に頼ったのは良い方法だったのだと思います。ただ実際には「その場では引き下がってあとで学年主任に泣きついた」ということなので、それがモヤモヤの原因だったのかもしれません。

③の選択肢のような反応は「学年主任に頼る」というところは同じでも、その場でただ引き下がってはいないところが違います。加えて学年行事なら、時間割変更が必要なのはE村先生一人だけのことではないはず。そのことについても、③の選択肢は感情を交えずに淡々と伝えています。A(大人)のエネルギーの長所は、冷静さと客観性を備えているところです。

E村先生なら、こうした反応がその場でも即座に思いつけると思います。それにはふだんからAの自我状態のエネルギーを使い慣れていることが必要になってきます。

「交流分析で考えるモヤモヤシーンのコミュニケーション」では、Aの自我状態のエネルギーを使った反応のバリエーションを紹介しています。筆者がセラピーの過程でクライアントと一緒に考えたものです。さまざまな「モヤモヤシーン」を追体験することで、「Aのエネルギーを使う」とはどういうことか、読者の皆様と一緒に学んでいけたらと思います。

Aのエネルギーの維持のしかた、使い方は以下のマガジン記事にまとめています。こちらもぜひご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?