ライティングの基本【電子書籍・ブログに使える】

こんにちは。

龍之介とみんなの学校教頭のユースケです。

今回は、

電子書籍の書き始めがわからない

手が止まって進めない

そんな状態になってしまった時の対策を解説します。

今回お話する内容はwebライターの経験から学んだノウハウになりますので、ブログやwebライターの副業にも応用できる基本的な部分の解説です。

みん学では執筆や出版手続きの代行はしていません。

その為、普段からブログなどで文章を書きなれていない方は手が止まったり、何から手を付ければいいかわからない方もいるかと思います。

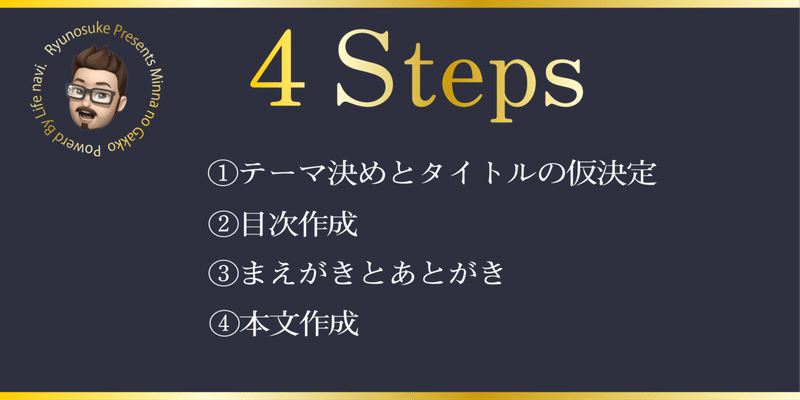

今回、解説する内容はこちらです。

今回は、本の原稿を完成させるまでの大まかな取り組み方の流れとなります。「自分以外の人のやり方」として参考にしてみてください。

では早速行きましょう。

1 ひとつの本を仕上げる為の基本ステップ

まず先に見せちゃいます。

基本ステップはこちら。

順に深堀していきますね。

①のテーマ決めとタイトルの仮決定。

テーマとタイトルの違い、わかりますでしょうか?

テーマは本全体を通して伝えたい抽象的なモノ。あなたがその本を書く意味や目的ですね。

「ビジネス書であればビジネスで役立つ知識を伝えたい」

「この知識を役立ててほしい」などです。

そしてタイトルはテーマをひとことで伝えるモノ。

要するに何の本であるか。テーマを短く文章化したものがタイトル。

基本的にはこの考えで大丈夫です。

常にこのテーマが頭に無いと、本の内容が薄くなってしまうので執筆中は常に意識しておくことをおすすめします。テーマが決まったら、タイトルを仮に決定しましょう。

先に決める意味としては、タイトルの印象や口調というか、言葉選びは本文と関わるからです。

例えば、「ビジネスで成功する方法」というテーマの本があるとします。

タイトルが、

「○○流 ビジネスの成功論」というストレートで感情を含まないタイトルであれば、本文も「ですます調」

または「だ。である調」にすると一貫性が出ます。

逆に、

「常識の壁を破れ!」などのような温度感を含むタイトルならば、著者の人柄を出した文章でもマッチします。

1人称視点での文章も似合いますし、仮に1人称が「オレ」であっても違和感はありません。ですがこれらの例のタイトルが逆だと、いうまでもなくミスマッチですね。

ここの一貫性を持たせる。

つまり、書き進める口調を先に設定するということです。

②目次作成

webライティングでも基本とされているのが、まずは構成=見出しから作る。

本全体を通して伝えたいテーマの為に、「どの順番で話をするか」を先に考えるようなものです。

テーマ→タイトル→章タイトル(見出し)→小見出し。

基本的に人に何かを伝える場合、大枠から細分化していくのが鉄則です。

ですが、目次作成の第1章を何にしようか決められないのはよくある悩み。

そこに関しての対処法を2つ解説しますので、参考にしてみてください。

対処法①終章から作る

終章は最終的に伝えたいことですので、「最後に何の話をするか」から考える方法です。

それによって、そこまでの道筋が見えやすくなるので、終章より前の見出しや話しておくべきことが見えてきます。

対処法②「PREP法」

この順を構成から意識してみると話の順序立てがしやすいです。

例を挙げると、

「○○である。(1章)

その理由はこうだからだ。(2章)

例えばこんなことがあるでしょう?(3章)

つまり、○○なのである。(終章)」

こんな感じです。

これは章ごとの文章の書き方にも応用できますので、場面に応じて参考にしてみてください。

③まえがき、あとがき

目次の作成が出来たら、まえがきとあとがきを先に書いてみる方法です。

これは、「終わりから考える」と同じで本の一貫性のため。

書き始めたばかりのあなたが、その本の方向性を見失わないようにするための目印でもあります。この点は必ずしも正解ではありませんが、メジャーな手法の一つとして認識しておくと良いでしょう。

ちなみに僕は書いていると内容が膨らみすぎやすい為、これをやる派です。

④本文作成

ここまで来たらいよいよ本文に入ります。

うまく書けない人は、先ほど対処法でお伝えしたPREP法を意識して、

「その章で伝えたいこと」を一番初めに伝えてみると良いでしょう。

これは特に文章力に自信がない方や、素人の文章でもわかりやすく書ける完成された型のようなものです。

ぜひ迷ったら使ってみてください。

2 1文字目が書けない時の対処法

これに関しては誰でも訪れることですので、あまり不安にならなくても大丈夫です。僕なりの対処法としては、技術的な対処と精神的な対処の2つがあります。

まず技術的な対処。

これは前述のPREP法ですので一度復唱だけしますね。

主張、理由、具体例、主張。

もちろん理由や具体例を複数挙げても大丈夫です。

見出しが先に決まっている以上、主張は書けるハズです。

続いて精神的な対処法。

これは習慣によるかと思うのですが、頭の中で文章をあれこれ創り出す前に、箇条書きでもめちゃくちゃな文章でも良いので、とにかく頭の中をそのままメモに書き出す。

まだ誰も見ていないのに自分に対してだけの完璧主義は時間と体力の無駄なので、頭の中で「こうか?・・いや違う」となる事でもとにかく書いてみてください。

文章化して初めて客観視できることもありますので、解決のきっかけになるかもしれません。

それでもどうしてもだめなら、ごめんなさい。休みましょう!!!

3 モチベーションが上がらない時の対処法

どうしてもPCに向かう気力がわかない・・・今日に限ってベッドがやけに魅力的に見える・・・そんな時もあると思います。

自分との約束で計画を立てている場合は頑張るべきですが、そういう時は無理せず休むのも良いでしょう。

問題は、PCに向かっているのに前述の「1文字目が書けない」などと重なってモチベーションが下がった時。そんな時は、いったん今書いている章を離れ、違う章を見てみるのもおすすめです。

先の章を見ることで話しの展開を思いつくこともありますし、先の章の内容が一気に浮かんだりすることがあります。

話のつじつまが合わなくなることに注意が必要ですが、どうしても詰まった時には先の章を一部書いてみるのもおすすめです。

4 おまけ 文章が上手くなるライティング筋トレ

今回の出版を機に、2冊目、3冊目と出版を考える方もいるでしょうし、ブログを始める方もいるでしょう。

これは僕もwebライターをしていたころに続けていて、今でもたまにやるのですが、いわゆるwebライターの筋トレです。

方法は、好みで構いませんので文章が上手いと感じるブログをそのままメモやワードに丸写し。

いわゆる写経ですね。

これを続けると書き手の癖が自分の手にうつるので、構成の仕方や言い回し、文章のリズムなどが似てきます。

ライティングを続ける気が無い方は不要と思いますが、もしも文章力を磨きたいと思うのならこの方法はタイピングも早くなるのでおすすめです。

まとめ

さて、長くなりましたので今回の内容を振り返って終わりにしましょう。

1 ひとつの本を仕上げる為の基本ステップ

基本ステップは4つ。

①テーマ決めとタイトルの仮決定

②目次作成

③前書き、後書き

④本文作成

大から小へ。抽象から具体へ。

人にものを伝える、表現の基本でもありますが、これは当然本も同じです。

まずはここをしっかり設定し、作品に強い軸を作りましょう。

2 1文字目が書けないときの対処法

PREP法を意識した技術的な対処方法、そして頭の中をそのまま一度文章化する対処法。

頭の中で否定して削除せず、一度見てみると発見があるかもしれません。

3 モチベーションが上がらない時の対処法

やれるところからやる。やりたいところからやる。

1から10まで、順番通りに書く決まりはありません。

やれるところをやることで、頭の中が整理されます。

ただし、後で話のつじつまが合わなくならないよう注意です。

4 おまけ 文章が上手くなるライティング筋トレ

写経。地味ですが、かなり効果あります。

文章力磨きたい人は避けて通れない道でもありますが、

続ければ副産物としてタイピングの鬼になることができます。

今回の内容のさらに深堀りなどもっと聞きたいことなどありましたら、グループDMでも個人DMでも構いませんので、いつでもお待ちしています。

出版はあなたとみん学の第一歩。

その第一歩が遅れても絶対に放置しませんのでご安心ください。

どれだけ時間がかかっても、目指すもっと先のゴールに向かって一緒に頑張りましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?