永遠の瑞々しさと本格ミステリーー仁木悦子『猫は知っていた』

前話:今村夏子の衝撃——『むらさきのスカートの女』、『こちらあみ子』 / 次話:「練習する時間」の輝き――乗代雄介『旅する練習』

仁木悦子『猫は知っていた』が出版された当時、作者自らが書いた広告文があります。版元は講談社。

おてんばで陽気な女学生の私が兄と一緒に下宿した箱崎医院で奇怪な連続殺人事件が起りました

現場に必ず現われる猫の謎をめぐって私達兄妹は即製の素人探偵として大活躍を開始

この本をお読みになる皆様との犯人探し競争です! 仁木悦子

〝仁木悦子〟という名前の傍らには、小さい字で次のように書いてあります。「作中の主人公及び筆者として」。

そうなんです、〝仁木悦子〟は作者の名前であると同時に、作中で探偵役をつとめる女性の名前でもあるのです。

『猫は知っていた』の主人公・仁木悦子は、好奇心旺盛で、溌剌とした音大生。兄である雄太郎は名前はなかなか勇ましく、背も高くてカッコいいのですが、植物学を専攻していて、性格はどこかおっとりしています。

こういう探偵コンビと言えば……

――赤川次郎の「三毛猫ホームズ」シリーズ!

ですよね。

わたしも『猫は知っていた』の仁木兄妹の活躍を追いながら、昔読んだ「三毛猫ホームズ」シリーズの片山晴美&義太郎コンビを思い出していました。

ところがです!

実は話は逆なのです。

仁木悦子『猫は知っていた』の出版年は、1957年(昭和三十二年)。「三毛猫ホームズ」シリーズの第一作『三毛猫ホームズの推理』が刊行されたのが1978年ですから、『猫は知っていた』の方は、なんとそれより21年も前に書かれた作品なのです。

しかも、『猫は知っていた』は第三回江戸川乱歩賞――栄えある、実質的第一回受賞作という、日本推理小説史に刻まれるべき本格ミステリの名作なのです。(だから最初の単行本の版元が講談社だったんですね)

第三回なのに、なぜ「実質的第一回受賞作」と称されるかと言うと、江戸川乱歩賞の第一回はミステリ評論家の中島河太郎が、そして第二回は出版社の早川書房が受賞しており、その頃はまだ文学新人賞ではなかったからなのです。

江戸川乱歩賞が、現在のような長編ミステリの公募になったのは第三回以降のことで、その記念すべき第三回受賞作が、仁木悦子『猫は知っていた』だったのです。

わたしは密かに、赤川次郎の「三毛猫ホームズ」シリーズは、「仁木兄妹」シリーズへのオマージュではないかと思っています。

「三毛猫ホームズ」の主人公兄妹の兄の方が、〝義太郎〟という雄々しい名前を持つ長身の男でありながら、性格のおっとりしたキャラであること。一方の妹・晴美は兄とはいろいろな意味で好対照、すぐ事件に首を突っ込む、好奇心と元気のかたまりのような性格なのに加え、小柄で小太りの体型である点など、「三毛猫ホームズ」シリーズと「仁木兄妹」シリーズの設定には共通点が多く、両者を全く無関係であると考える方が無理のような気がするのです。

『猫は知っていた』で、悦子が兄妹の違いについて語っている部分を抜き出してみましょう。

私の両親(中略)は、子供を平等にかわいがる点では、まさに理想的な親だったが、ただ一つの点だけでは、はなはだしい不平等を犯していた。すなわち、兄の雄太郎には、かもいにとどくほどの身長を与え、妹の私には、おかめどんぐりみたいな、ずんぐりむっくりの体しかくれなかったのだ。私は今でも、時々このことで母にくってかかる。ただ、運動神経の点だけでは、私は兄貴にまさるとも劣らないだけの遺産を、すでにもらっていた。

『猫は知っていた』は、奇抜なトリックと謎解きのしっかりした本格ミステリであると同時に、兄妹のやり取りが楽しいユーモア小説としての魅力にも溢れています。

例えば、悦子が連続殺人事件の手掛かりを探すために、戦前に作られた防空壕にひとりで入っていくと、防空壕の中に隠れされていた抜け道から、いきなりあやしい男が現れて悦子の肩を摑むというサスペンス的場面があります。

気がついた時、大きな手が私の肩をつかんでいた。

「人殺し!」

と私はわめいた。

「どうした? え?」

耳のそばで、聞き慣れた声がした。私は、何が何やらわからなかった。

「何があったんだ? 悦子」

私はようやくわれに返った。私を悦子と呼ぶ者は、ただひとりしかいない。私ののどの回りが、冷たい汗でぬるぬるしていた。

「ばか、ばか、ばか」

私は兄の腕をつかんで揺すぶった。

「びっくりするじゃないの。あんなとこから出て来るなんて」

「驚いたのは、こっちさ」

兄は苦笑して言った。

実はこの場面では、〝あやしい男〟と思ったのは犯人ではなく、兄・雄太郎だったというオチになるのですが、一読してわかるように、65年前に出版された作品とは信じられないほど読みやすい文体で、まるで現代作家が昭和三十年代初期を舞台に描いた小説のようなのです。

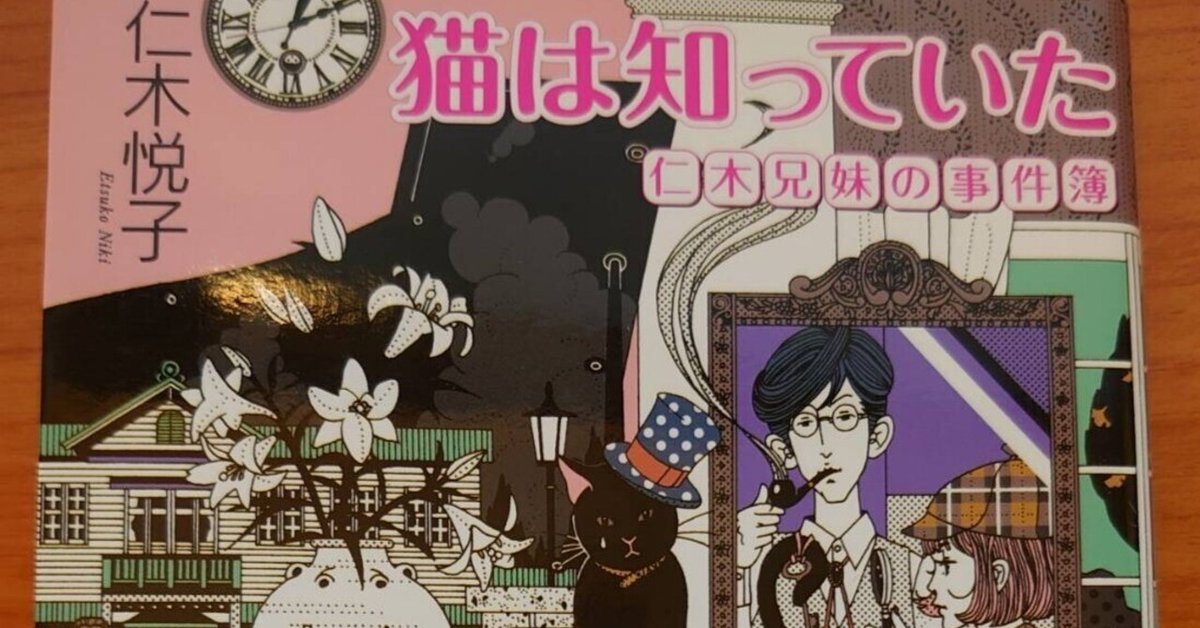

私が持っているのは、2010年に初版が発行されたポプラ文庫版なのですが、巻末の大矢博子の「解説」に拠れば、このポプラ文庫版の前に、既に十一回も(!)異なる版で出版されているというのですから驚きです。

このポプラ文庫版の表紙は中村佑介さんが手がけていて、レトロな雰囲気と現代性が絶妙にミックスされた、とても素敵な表紙になっています。

更に2022年10月14日には、講談社文庫からも新装版として出版されました。

amazonで、講談社文庫新装版『猫は知っていた』の書影も見てみたのですが、ポプラ文庫版の表紙とはかなり雰囲気が違います。

わたしは自分が中村佑介さんのファンということもあり、表紙としてはポプラ文庫版の方が好みですが、でも講談社文庫新装版も温かく、かわいらしい雰囲気が伝わってくる表紙です。(ただ、悦子が大学生という設定にしては、ちょっと幼すぎるイメージのような気も……)

いずれにしても、この作品の瑞々しい魅力が、現代でも決して色あせていないことを示していると言えます。

こんな名作を29歳で書き上げた仁木悦子ですが、作者自身は4歳の時に胸椎カリエスに侵され、以後ほとんど寝たきりの生活となりました。そのため学校教育も受けられず、全て独学で学んで作家となった人なのです。

作者の経歴を知ってからもう一度作品を読むと、作者と同じ名前の主人公が元気いっぱいに飛び回る姿に、胸が締めつけられる気持ちになります。

物語の中の〝悦子〟は、きっと作者が夢想する、もう一つの人生だったのでしょう。

仁木悦子は、その後も「仁木兄妹」シリーズを書き続けます。『猫は知っていた』の他にも、長篇『林の中の家』及び短篇集『私の大好きな探偵』は、今もポプラ文庫で入手可能です。

『猫は知っていた』だけではなく、『私の大好きな探偵』も、やはり表紙が中村佑介さんのイラストになっています。

本格ミステリは好きだけど、陰惨なイヤミスは苦手という人。

女性主人公が活躍する、赤川次郎的ユーモアミステリが好きな人。

昭和の三十年代初期の、ちょっぴりレトロな雰囲気がたまらないという人。

それから――

何より猫好きの人にお薦めの一冊です。

では最後に、冒頭近くの一節を引用したいと思います。

私たちは、夫人について立ちあがった。廊下に出ると、どこから来たのか、小さな黒ネコが一匹、ちょこちょこと私の足にまつわりついた。幸子ちゃんが、かけて来てネコを抱きあげた。

「かわいいネコちゃんね。何ていう名まえ?」

「チミ――」

幸子ちゃんは、はにかみながら、それでも初めて口をきいた。

さて、チミは何を知ることになるのでしょうか?

前話:今村夏子の衝撃——『むらさきのスカートの女』、『こちらあみ子』 / 次話:「練習する時間」の輝き――乗代雄介『旅する練習』