ナンバーガール◎感傷の渦、現前する青春

(本稿は、大阪大学感傷マゾ研究会発行『青春ヘラ』第2号掲載の同名の論稿に加筆・修正を加えたものです)

そしてその鉄の風は吹く、あの季節に。あの季節になると俺は絶対に思い出す。あの部屋で、あの子が、あのレコードを聴いて、「これ変な歌やなあ」って言ったあのシーン。しかし、その記憶はもしかしたら、僕の中だけの妄想なのかもしれません。

0

福岡県博多市で結成されたロックバンド=ナンバーガールは一九九九年にメジャーデビューし、そのわずか三年後の二〇〇二年に解散した(以下バンドに関する基本情報は省略)。活動期間が短いながらもそのエポックメイキングな音楽性は現在にいたるまで脈々と多くのバンドに受け継がれており、間違いなく国内のシーンを塗り替えたバンドの一つである。金切り声のようなギターの鳴り、がなり立てるメガネの男、バキバキのドラムとベース、音割れした録音……なにを取っても尋常ではないダイナミズムが、このバンドには渦巻いていた。

私は高校時代ナンバーガールの世界に狂っていた。スタジオアルバムのみならず、入手可能なシングル、B面、ライブ音源はあらかた手に入れ、iPodに詰め、朝の電車に揺られながら片っ端から聴いていた。その時点ですでに解散から十四年余り経っていた、完全な後追いだったが、私はこのバンドの異様な熱気にほだされていた。このバンドを構成する要素すべてが神がかりな均衡で保たれている、とさえ感じていた。ナンバーガールは私に、それをそう呼びうるなら、青春を幻視させてくれる存在だった。

ひじょうに多くの論者によってひじょうに多様な視点から語られてきたこのバンドに、今さらなにがしか付け加えることがあるとは思われないかもしれない。しかし同時に「感傷マゾ」を接ぎ木にこれまでにない新しいアプローチをはかることが可能なのではないかとも思う。私はこれから自分のことについて書く。それは過剰にナンバーガールを私自身に引きつけすぎ、あるいは本来の語られ方から遠ざけすぎることになるかもしれない。しかしこの幻視を幻視のまま、耳鳴りのまま放っておくことは私の信条に悖る。

本稿は論考とエッセイの組み合わさった形をとる。以下ではナンバーガール/フロントマンの向井秀徳の歌詞に焦点を当て、まずそこにあらわれる「少女」観の変遷を概観しながら、次に後期で生じる「軋轢」「風景」と少女の関係を分析し、最後にナンバーガールの歌詞と感傷マゾの親和性について考察する。私の主張は煎じ詰めれば、ナンバーガールにおいて「青春」は一度現前した、ということである。これを読んだあなたがなにか新しい見立てを得られるならさいわいである。

1 前期

ナンバーガールの歌詞は(そもそもバンド名からしてそうだが)「少女」という存在と切っても切り離せない。スタジオアルバム収録の全四三曲のうちタイトルに「少女」「GIRL」と入る曲は八曲もあり、歌詞の内実も含めればそのほとんどが「少女」への言及で成り立っている。

ナンバーガールのアルバム群(特に初期)は、「ずれたメガネをかけ直す」(「裸足の季節」)男(≒向井秀徳)が街角で出会った、あるいは幻視した少女の断片的な描写・情報の集積によってそのほとんどが成立しているといっても過言ではない。そして「少女」たちは、これもまた歌詞の多くを占める「夏」のイメージと結合し、ある意味での青春のイデアを形づくっていた。

これ以降、ナンバーガールの「少女」観を前期/前・後期/後・後期に腑分けした上で議論を進める。それぞれ、前期は『SCHOOL GIRL BYE BYE』〜『SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT』('97.11.6〜'99.7.23) [▶︎1] 、前・後期はシングル『DESTRUCTION BABY』〜『鉄風 鋭くなって』('99.9.22〜'00.11.29)まで、後・後期はそれ以降〜解散まで(〜'02.11.30)に対応している。中期ではなく前/後・後期としたのは、後述するが、「少女」観というよりは、語り手と「少女」との関係に変化が起きるからである。

その上で歌詞をみてみると、前期の「少女」観を基礎づけているのは、語り手と少女(たち)との「距離」にあるといえる。酒を片手にへべれけになった語り手が街を逍遥しながら、制服の少女に出会っては自分の内面(あるいは存在しない青春)をベラベラとまくし立てる……そんなイメージがどの曲にもあふれている。代表曲の一つである「omoide in my head」(『SGBB』収録)にはその印象が特に強い。少し長めに引用しよう。

ねむらずに朝が来て ふらつきながら帰る

誰もいない電車の中を 朝日が白昼夢色に染める

ああ制服の少女よ 気が狂いそうな青空と朝日のせいで白くまぶしい

俺は うすく目を開けて 閉じてそしてまた開く!

現実と残像はくりかえし 気がつくとそこに

ポケットに手を突っこんで センチメンタル通りを

練り歩く 一七歳の俺がいた

思い出はすでに頭の中にしかない。語り手は酔いつぶれ、寝ぼけた頭で現実と残像を行き来しながらつかの間高校生の自分をかいま見る。こうした、いわゆる「想い出横丁をさすら」う(「水色革命」)「オレ」の感傷は、九八年発売のシングル「DRUNKEN HEARTED」において非常に鮮烈に表現されている(他にも『SGBB』収録の「我起立唯我一人」など)。タイトルからして酔いを思わせるこの曲は、まさしく「酩酊した男が夜の街をふらつく」ことを主題としており、数行抜粋してみても「おもいで酒だけが/おれを酔わすのだ」「桃色ガールを前にして殺伐」「何回俺は俺の青春地図を広げるのだろう」と、語り手はきわめてナイーブに思い出=青春に沈潜している。うらぶれた語り手はみずからの(記憶のあるいは妄想の)青春の地図上をふらふらさまようことしかできない。そこでは記憶と妄想は大した違いがなく、轟音とともにくり出される「制服の少女」は具体的な少女というよりは、もっと抽象的・概念的な少女である。

セーラー服の女の子 自転車に乗って

ぬれて帰るのかい?

はずかしそうに 水たまりをよけながら

語り手は少女とは無関係である。彼はただ少女に仮託した「青春」を幻視しているにすぎない。そのような関係の仕方において、初期ナンバーガールの描く少女は「純情」な存在であり、それは先述した「距離」によって担保されていたともいえる。それが端的に表現されているのが「日常に生きる少女」(『SGDA』収録)の次の一節である。

日常に生きるあの娘は 普通に生きて

病気もせず 惑わされずに

オレはホントにそれは正しいと思う

「日常」とはあきらかに青春の謂いであり、語り手はそれを見て「正しいと思う」以上の所感を述べることはない。このフレーズ以降も「日常に生きる少女」はきわめて平板な少女の描写に終始するが(「あの娘は笑ってる/友達同士で笑い合う」「あの娘も可愛い赫の外とうを着こんだりするんです」)、それは語り手にとって少女の「日常」が理想的な青春そのものであり、それゆえにさして付け加えるべきことが見当たらないことに起因している。いわばここにはそれ以降の歌詞に共通するような「軋轢」がない(『SGBB』に「青春のイデア」ともいうべきエーテルが瀰漫している原因もここにあると考えられる。それゆえに『SGBB』は日本ロック史において比類なき傑作なのである)。

それよりはむしろ、このような、完璧すぎて言い及ぶこともない青春のイデアに「軋轢」が生じる/を生じさせることにこそ、感傷(マゾ)の原因があるのではないか。そしてこの軋轢は『SGDA』以降、急激にその度合いを高めていくこととなる。

▶︎1:以下、煩雑なので『SCHOOL GIRL BYE BYE』を『SGBB』、『SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT』を『SGDA』と略す。

2 少女への影

初期において「純情」だった少女のイメージは、しかし後期においてくつがえされる。その萌芽はすでに『SGDA』収録の「透明少女」の次の一節にみられる。

赫い髪の少女は早足の男に手をひかれ

うそっぽく笑った

騒やかなサウンドのなか、「男」としかいいようのない人物に少女がつれていかれるのを、語り手は黙って見ているしかない。「早足の男」は少女と恋愛関係にあるかもしれないし、あるいはただの友達かもしれないし、そのいずれでもないかもしれない。考えをめぐらすことはできるが所詮それも推測の域を出ない。語り手はずれたメガネをかけ直すことはできても、そのレンズの向こう側の物自体(=頭の中の思い出や少女や彼女らに仮託された青春そのもの)に触れることはついぞかなわない。しかしある意味でそれは幸福なことなのだ。青春の戯れに自足することは安全域にとどまり続けることでもあるのだから。

しかしこのままで本当にいいのだろうか? こうした疑問から、語り手は一歩青春圏外への閾を踏み越えてしまうが、「軋轢」が生じるのはその瞬間なのである(たとえばシングル『透明少女』収録の「はいから狂い」の一節、「古い夏の日の想い出は消えてゆく」にもそれは見て取れる[▶︎2]。しかし付け加えるが、この転回はこのような説明では生半な面しか捉えきれない。そこにはどこか「現実の/への侵入」ともいうべき相互補完的な動態がみられる。「少女」観の変遷は「語り手」の主体的なはたらきかけのみには還元できない複雑なものを抱えている)。

「透明少女」中の別の一節「軋轢は加速して風景/記憶・妄想に変わる」は、この事態を端的に表現している。距離によって裏づけられた青春の探究=リアルへの志向によって生じる「軋轢」は即「風景」に加速してしまう。つねにすでに「イデア」として完成された青春の裏側=起源を先取しようとしても、その際に生まれる軋轢がそのまま「風景」あるいは「記憶・妄想」として現象してしまうという、これは非常に困難な出来事なのである[▶︎3]。

ナンバーガール/向井秀徳は「青春」を裏づける少女それ自体=リアルに肉迫しようとし、その痕跡が後期のアルバムおよびシングル群に示されているのだが、それはつねに失敗せざるをえない。軋轢そのものが風景と化してしまうからである。これは柄谷が「風景がいったん成立すると、その起源は忘れさられる」[▶︎4]と言いならわした事態にほかならない。

それゆえ、『SGDA』に続いてリリースされたアルバムの題が『SAPPUKEI』なのは興味深い。「風景」はもはや青春と相即するものではなく、その牙をむいて殺しさえする(この点に関しては後述する)。

冷凍都市に佇む語り手はなかば居直ったように「知らんオレは知らん 傍観者」と吐き捨てながら、同時に「俺もまたこの風景の中に消えてゆくのだろうか」(以上「ZEGEN VS UNDERCOVER」)とも言う。風景からの独立を表明しながら(傍観者)、その中へ消えてゆくことを危惧する、この両義的な態度に、後期ナンバーガールの特徴がある。語り手は傍観者に徹しようとしながら、しかし風景の磁場から逃れることはできない。「軋轢」は、つまりリアルの希求は、それを発動した者の手を離れて自己増殖的にあらゆるものを飲み込んでいく。語り手も少女もそれは例外ではない。

それはたとえば初期の、酩酊した男が記憶と妄想を混同していたのとは質的に異なるそれらの混同にも求められる。端的にいえば「記憶探し旅ばかり/いつしかそれは妄想に変わっていく」ように(「TATTOOあり」)、いちど記憶と妄想を弁別した上でのそれらの混同である。

「少女」の分析へ話を戻そう。「透明少女」にあった少女に迫る不穏な影は、後期においてその濃度をより深める。一言で言ってしまうと、後期ナンバーガールの詞世界の中心には「あの『早足の男』とは誰か?」という問いへ遡及していく試みがあった。

『SGDA』発売の二か月後にはシングル『DESTRUCTION BABY』がリリースされる。タイトルに印象的なように表題曲は「破壊」の曲であり、「清々しい程破壊された君の心ん中」と面食らうようなフレーズが吐き捨てられる。付け加えるとこのフレーズには「そのあと誰が入り込んだ?」という一節が続く。「リアル」な少女に差し向けられた眼は、少女にたえずまとわりつくなにかの存在を捉えずにはおかない。それは死、売春、薬物など、さまざまな相貌をとってあらわれる。

このシングルを契機に、ありていに言えばナンバーガールはより都会的になり、冷凍都市と少女の関係をより強調していくことになる。『SAPPUKEI』以降に発売された四枚のシングル=『URBAN GUITAR SAYONARA』『鉄風 鋭くなって』『NUM-AMI-DABUTZ』収録のカップリング曲はこの傾向を顕著に示し、「苛烈な少女」のりんかくを鮮明に描いている。

▶︎2:正確を期すなら、『透明少女』の発売は『SGDA』の二か月前であるため、「日常に生きる少女」と合わせると「風景」観の変移がぴったり合わないと感じられるかもしれない。しかし「日常」がもはや夏ではなく冬を舞台にしていることに注目すれば(それは「夏の日の想い出」が消えることでもある)、なにがしかの変容が訪れていることは明白である。

▶︎3:補足しておくと、「風景」という単語が初出するのは『SGBB』の「センチメンタル過剰」においてである。しかしそこでは「感傷の風景を/俺はずっと見ていた」とあるように、風景はまだ青春を懐古するための観察の対象でしかない。

▶︎4:柄谷行人、『日本近代文学の起源』、講談社文芸文庫、一九八八年、四二頁。

3 前・後期

前期と前・後期の「少女」観の大きな違いは、第一に語り手と「少女」との距離が縮まったこと、第二に少女の「笑い」の質的転換、そして第三に「純情」の喪失である。これらはいずれも「軋轢」の結果としてあらわれ、その後の「少女」観を基礎づけることとなる。

第一の点についてみてみよう。初期と異なり、語り手はより「少女」に接近・密着して描写をおこなう。たとえば「TATTOOあり」の最初の数行を引用すると、

右肩、イレズミ、明け方、残像

黒っぽいTシャツを脱いだときはもう朝焼け

照らされるイレズミはハートの模様だったかな?

語り手は近づきすぎなほど少女に接近している。まるでそうすれば「君の心ん中」まで見通せると考えているかのように。このようなカメラ的視点の導入によって後期以降、語り手の存在(=「DRUNKEN HEARTED」的主体)は薄らぎ、頭の中に沈潜していた少女を色付け/肉付けする契機を与えることになった。しかし後述するように語り手の存在は完全に消えることはなく、それゆえか、語り手はみずからの実存への煩悶を余儀無くされる。

第二の点、「笑い」の質的転換は、端的には「純情」から苛烈への変化を反映している。これはシングル『URBAN GUITAR SAYONARA』収録のカップリング「SENTIMENTAL GIRL'S VIOLET JOKE」の次の一節に顕著である。

暴力的なジョークで死にたいあの子は笑う

(…)

笑いながら 笑いながら

笑い狂う 殺人的に

「日常に生きる少女」の笑いとは明らかに異質である。笑い飛ばさなければ気が狂ってしまうような殺伐とした状況に少女(たち)は置かれている。「笑い」はもはや日常性=青春の発露としてではなく、過酷な冷凍都市を生き抜くための手段としてあつかわれている。この「笑い」のシニカルな側面を徹底した結果が『SAPPUKEI』収録の「TRAMPOLINE GIRL」のあの不穏なフレーズであるといえよう。

力強く・惑わされもなく ただ立っている

あの娘は笑っている

でもゆらいで、傷ついて そして飛ぶ! 少女は飛ぶ

ここで言う「飛ぶ」とは自殺のことではないかと長らく議論されてきた。そしてそれは実際のところ正解なのではないかと私は思う。まずこの曲は最初期に制作された同名曲のリメイクである[▶︎5]。つまりこの印象的な「飛ぶ」曲を作り直す、もっと言えば、「飛ぶ」ことの意味を作り変えるなんらかの要因が、バンドにはあったということだ。そして二つ目には、やはり同時期に少女の飛び降り自殺をより直截に描いた曲があるということである。

真っ昼間から 飛び降り自殺見ちゃった

アッ夏のかぜ すずしいね

スカートふわり

「TRAMPOLINE GIRL」に印象的なのは、一聴してわかる、その底抜けなほどの明るさである(アルバムの十曲目に位置しているため、それまでの楽曲の重苦しい雰囲気との対比でいっそうそれが強調される)。「飛ぶ」少女を語り手は「完全勝利」と讃え、きわめて騒やかな演奏がそれをバックアップする。語り手は少女のその「凛々」しいすがたに「オレはやはり負けるのか?」と自問さえする。語り手は少女のその完璧なたたずまいとおのれを引き比べ、懊悩せずにはいられない。過ぎ去った青春を幻視するばかりだった初期には及びもつかない変化だ。

少女にまとわりつくものは、ついに少女を死にいたらしめた。それで語り手がなぜ「負ける」のかといえば、語り手も少女と同じ風景に、つまり同一平面上にからめとられているからにほかならない。その中で「消える」こととみずから死を選ぶことには大きな違いがある。死は現実のもっとも現実的なあり方だからだ。

そして第三に、後期における「少女」観のもっとも際立った特徴は、少女(たち)の「純情」の喪失、というよりむしろその放棄である。たとえば次の一節。

触れない君はめかしこんで 出かけて行った

二時間かけて歩いた先は 誰も知らないMACHIGAIだった

彼女はそこで何をしてた?

誰かに連れられどこ行った?

明言こそされていないが少女が「めかしこ」むのは売春のためである[▶︎7]。九〇年代は少女の援交が広く取り沙汰された時代でもあり[▶︎8]、二〇〇一年にはナンバーガールと問題意識を接するように、自殺する/援交する/笑う少女を描いた映画『リリイ・シュシュのすべて』が公開された。遠かった少女=記憶・妄想に距離を詰めていくことで、つまりリアルな少女へと関心をシフトしていくことで、これまで見えてこなかった少女の傷があらわになるのだが、ある意味でそのいとなみが少女を殺したともいえる。しかし「どこかの誰かが被害者/どこかの誰かが加害者」であるこの冷凍都市で、誰がそれを責められるだろうか?

▶︎5:九六年二月にリリースされたカセットテープ『Atari Shock』に収録。しかし曲名が同じなだけでメロディー・歌詞は別物である(ちなみに『Atari Shock』は青春そのものなのでぜひ聴いてみてください。とても甘酸っぱいです)。

▶︎6:シングル『URBAN GUITAR SAYONARA』は『SAPPUKEI』発売の二か月前(二〇〇〇年五月三一日)にリリースされた。

▶︎7:「透明少女」の「早足の男に手をひかれ」という描写の仕方と比べてみるとこの違いはより明瞭になる。つまり「透明少女」が一瞬の間(「手をひかれ」)しかとらえられなかった少女の様子を、「MACHIGAI」はその始まり(「めかしこ」むところ)から活写している。

▶︎8:宮台真司が『制服少女たちの選択』を著したのは九四年、「援助交際」が新語・流行語大賞に選出されたのは九六年である。

4 記憶・妄想から記憶→妄想へ

これらをふまえた上で二〇〇〇年(『SAPPUKEI』発売の四か月後)発売のシングル『鉄風 鋭くなって』収録のカップリング曲「TUESDAY GIRL」の歌詞を見てみると、この曲が後期ナンバーガールの核にあるものを象徴的に表現していることがわかる。

体育祭 終わって 流血 五時半

彼の部屋に 残した血は汚れた血

火曜日の純情の記憶 彼女の記憶 火曜日のあの娘の記憶

血は言わずもがなであるが、その経験はここではまだ少女にとって「記憶」としてとどめ置かれている。後期における歌詞が複雑に絡まるのは、少女の経験と微視的な語り手の記憶・妄想が混同されるからであり、先述のようにおそらくそれは確信犯的に行なわれている。次の一節は後期における記憶から妄想への遷移をはっきりと描き出していよう。

夕暮れの匂に出会うたび 彼女は思い出すのだろう

火曜日の純情を 土曜日の性情を

記憶はいつか妄想に変わる

変わる 彼女の記憶 あの娘の残像

あの娘の流血 あの娘の笑顔

火曜日の記憶 火曜日の残像

火曜日の思い出つくり 火曜日のあの娘の妄想

火曜日のあの出来事はいつの間にか妄想にすり替わって(すり替えられて?)いる。一旦妄想として成立したからには、それは記憶とは見分けがつかない。どんな情報・要素よりも「模様だけがぐるぐる」するように(「TATTOOあり」)、「残像」「流血」「笑顔」はそれ自体が風景となり、頭の中にしか残らない。自分がいま記憶を回顧しているのか、妄想を回顧しているのか、それとも自分自身が記憶・妄想の住人なのか(あるいはいま現実で起こった/起こることなのか)なにひとつとして判然としない。「ZEGEN VS UNDERCOVER」で表明された「俺もまたこの風景の中に消えてゆくのだろうか」という不安は、「現在位置の自覚」をしなければ(「SAPPUKEI」)、語り手がもはや自己の存立の基盤を確保しえないことからきている。

論点をまとめよう。まず後期の特徴の第一の点(距離の変化)と第二の点(笑いの変化)は互いに連関している。つまり初期には截然と隔てられていた語り手と少女の距離が互いに縮まることで、それまでは見過ごしていた記憶・妄想(あるいは現実)の新たな側面があらわになる。「軋轢」と呼ばれるのはこのことであり、それはほんらい起源を掘り当てる(=少女の真意を探る)ための営みであったのに、それさえもすぐに風景と化してしまう。かような風景は語り手のもとをはなれて自己増殖的にかれらを巻き込む。

また、前期においては、記憶・妄想の区別は大した問題ではなかった。語り手はそれらに自足して青春を幻視していればそれでよかった。しかし後期に「軋轢」を経てそれらへ現実が(それらが現実へ)浸透するにつれ、記憶/妄想は互いに別物になる。記憶は風景を根に生成し、それが質的に変換したものが妄想とされるようになる。少女は語り手の頭の中から風景=冷凍都市へ配置されるが、風景は少女にとってあまりにも冷酷だった。『SAPPUKEI』において、ついに少女はかような「風景」からの離脱=死によって「完全勝利」を果たす。

ただ先に述べたように、風景=リアルではない。この点が議論を複雑にしている点なのだが(かつ、徹頭徹尾「少女」をテーマに記述を進める私のせいでもあるのだが)、もし風景が現実=物自体であるなら、語り手(=オレ)自身が「風景の中に消えていく」という危惧は何に由来するものなのか? それはありていに言えば、去年の事件を誰も覚えておらんように、誰かの記憶・妄想から消えることだろう。

『SAPPUKEI』の表題曲は風景を「生かす風景」「殺す風景」に弁別している。風景はそれ自体が悪なのではなく、生かしもするし殺しもする[▶︎9]。殺す風景は記憶・妄想から存在を抹消し、生かす風景は記憶・妄想に存在をとどめ置く。自分自身が風景に佇むいま、だれが自分の存在を担保してくれるのだろうか?[▶︎10]「オレを弁護するヤツがいない/その自尊心との闘いはいつまで続く?」(「SAPPUKEI」)。都市の軋轢は傍観者さえ殺してしまうのである。

▶︎9:『SAPPUKEI』レコーディングの際、この歌詞にかんして、向井はエンジニアのデイヴ・フリッドマンとの会話で「風景を殺すことではない」と彼に伝えている(『OMOIDE IN MY HEAD 4 ~丸珍NG & RARE TRACKS~』初回限定盤付属のDVD「USドキュメンタリー2000」より)。

▶︎10:まったくの余談だが、この懊悩は大げさにいえば近代が向き合わざるを得なかった問い=「主観的な存在はいかにして客観的(超越論的)知を獲得しうるか」というアポリアとアナロジーを成している。デカルトは知の担保を神に求めることでこれに答えたが、神はもはや風景の中の私たちを規定してはくれない。

5 前・後期

では『NUM-HEAVYMETALIC』(以下『NUM』)において少女はどうなったか? ここでは「少女」のその後を描いた三つの楽曲、「Tombo the electric bloodred」「MANGA SICK」「性的少女」に焦点を当ててみよう。

まず「Tombo the electric bloodred」において、少女は年をとって売春婦になる。売春婦は路地裏で客を待っているが人が来る様子はない。それでも女はトンボに笑いかけながら、ひたすら客を待っている。

女は笑いながら ただ待っている ただ一人待っている

季節と季節の変わり目に 恋をする少女だったときもあった

この「笑い」にはもう青春の影も死の影も見当たらない。ありていにいえばそこにはやさしさがある。なんの手段でもない、ただ笑うためだけに女は笑っている。『SAPPUKEI』に比べると視点はふたたび遠のき、いくぶん窃視的になったが、一方でそこに現れない女の過去さえ(回顧的に)見透かしている。

次に「MANGA SICK」。これは他の楽曲と比べるといくぶん意味がわかりやすい。筋書きはタイトル通り、漫画の世界に病的に耽溺する少女(?)が彼氏との恋愛に興ざめしてふたたび漫画の中へ舞い戻っていくというものである。

きらめく恋がしてみたい 彼女の想像

狂った恋の結末は 彼氏の本気の熱だった

彼女が一番スキなのは 狂ったフンイキだけだった

なりゆきはハッキリしている。「彼女」は現実的な交際に落胆し、二元的な価値の一方=漫画の世界を選ぶ。これだけならたしかに話は単純なのだが、複雑なことにここで語り手=「俺」が介入する。

ひっついてまぐわって 間違って 腹立って

傷ついた 失った どうなった? どうなった?

俺は言う 俺は聞く 俺は言う 俺は聞く

しかしこの語り手はどこか冷めている。なにより前・後期の頃にあった語り手と少女のつかずはなれずといった感じ(それぞれの記憶・妄想の混同)がなく、語り手と少女のあいだには元のように距離があけられているようにみえる。しかしそれは前期の距離とは異質である。そこには間に「少女」の死があるからだろう、語り手は少女のその後を(時には内面にまでさかのぼって)描きながら、きわめて冷淡な態度をつらぬいている。もはや「風景」は私たちの生を脅かさない。「MANGA SICK」は次のような一節でしめくくられる。

彼女は思っている 現実的SUGILL 風景はいらない 風景は見えない

彼女は願っている 漫画の恋をしていたい 気分の中で生きていたい

愛してるって誰に言いたい?

あまりに現実的な風景はもはや必要とされない。「彼女」は漫画の世界に自足するようになる。漫画の世界から一歩踏み出て現実の恋愛に接し、幻滅してふたたび漫画の世界へ舞い戻る「彼女」のすがたは、ナンバーガールがこれまでたどってきた経路、つまり記憶・妄想への沈潜から現実への対峙を果たしたことと相似形をなし、かつその帰結(記憶・妄想への回帰)を暗示しているようでもある。

最後に「性的少女」。タイトルが過激なら筋書きも過激で、「村の神社の境内でヤッた」少女は都会へ出て大学に通い始めるが、街に知り合いもおらず、少女は売春に手を染めるようになる、というもの。きわめて絶望的であり、叫びのようなギターのディストーションがその感覚を加速させる。少女が目覚めると部屋には誰もおらず、ただ「知らない誰かの吸いがらだけが灰皿の上に山の様」に積もっている。

少女はもはや笑いもしない。死んだように知らない誰かとの売春を繰り返すだけだ。その理由は私にはわからない。誰かに強制されているのか、自発的にそうしているのかさえもわからない。かような地獄を、「TUESDAY GIRL」の少女は記憶を妄想と入れ替えることで生き延びていたが、少女はもはや、記憶そのものを消去してしまう。

どうでもいいから 記憶なんて

忘れてしまうよカンタンに 忘れてしまえば楽勝よ

記憶を消して、記憶を自ら消去した

記憶を消して、記憶を己でブチ消した

忘れてしまった 忘れてしまった

記憶の消去は過去の自分との断絶であると同時に、語り手との断絶でもある。というのも「記憶・妄想の混同」という一点で語り手と少女は接していたともいえるからだ。同じ風景に放り込まれたもの同士そうすることがお互いの処世術だったが、少女はもはや一線を超えてしまった。これ以上の風景も記憶も、もはや必要ではない。もっと言えば、少女の生死は語り手とはもはや関係がない。

これは『NUM』と同月に発売されたシングル曲「I don't know」に判然と見て取れる。

あの娘の本当 オレは知らない

あの娘のうそを オレは知らない

I don't know

あの娘はひとりマンガを読んで 笑いながら眠ってしまった

I don't know

あの娘は今日も夕暮れ族で半分空気 笑って走り出す

この曲の歌詞はこれだけしかない。語り手はもうあの娘=少女を見ても、「知らない」としか言うことができない。「距離」と呼びうるものは、語り手と少女が同一平面上にない今では消失しているようにすら感じる。少女と語り手との関係はここにおいてついに断ち切られた。と同時に、張り詰めすぎた緊張感がふっと切れたからか(あるいは緊張がゆるんだからか)、ナンバーガールもバンドとしての均衡をもはや保てなくなってしまう。

『NUM』発売の七か月後、札幌ペニーレインでのライブを最後にナンバーガールは解散した。

6 付記-のがれさるもの

以下は本論への長めの付記である。「感傷マゾ」ともうひとつ、「不可能性」を手がかりに、ナンバーガールの青春とリアルについて考察を進める。

これは想像でしかないが、後期ナンバーガールの態度は前期のあまりに無垢な記憶・妄想を再考するための過程で生まれたものではないだろうか? たとえばそれぞれのアルバムから一曲ずつ「IGGY POP FAN CLUB」→「透明少女」→「TATTOOあり」→「性的少女」と順番に聴いてみてほしい。ここにはもちろん「少女」像の変遷があることは言うまでもないが、感傷マゾに似た心性があるともいえるのである。

つまりこういうことだ。語り手は頭の中の少女との思い出にとりつかれ(IGGY POP FAN CLUB)、いつまでもみえない青春に拘泥しているが、やがて軋轢を経験しながらも少女をとりまく風景に目を移し(透明少女)、少女の置かれた無情を直視するようになり(TATTOOあり)、やがて関係を断つ(性的少女)。

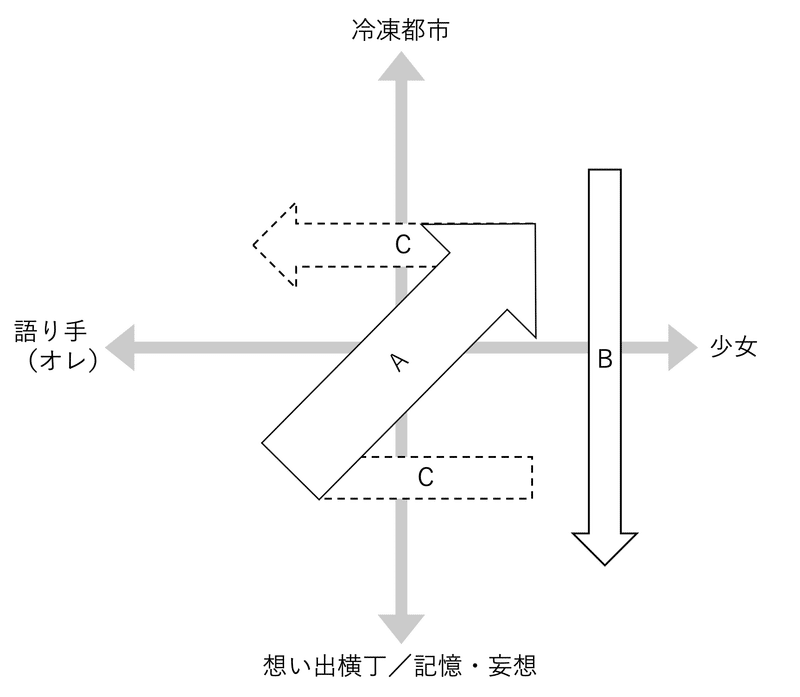

この見立てから、上のようなマトリクスが立ち現れてくる。横軸の左の極は語り手(オレ)、横軸の右の極は少女であり、縦軸の下の極は想い出横丁/記憶・妄想(これらは同位相にあるものと考えられる)、上の極は冷凍都市である。ナンバーガールの詞世界には大ざっぱに言って左下の空間(オレ+想い出横丁)から右上の空間(冷凍都市+少女)へ移る力学(矢印A)があるといえよう。ただし仔細につきつめれば、記憶・妄想の少女を媒介に語り手の感傷があらわれ、それが冷凍都市の少女に遷移し、最後には冷凍都市の「オレ」自身が語られる(ザゼンボーイズはこの意匠を継いでいる)ため、より正確には点線で示したZ型の矢印Cのような力学がはたらいている。それと同時に、冷凍都市の少女をたえず記憶・妄想へ引き戻す引力(矢印B)も存在する。CはBの影響下に描かれたといっていい。

図で示したように、私は語り手と少女が同一の地平にある/あったと考える。それを解除するためには、つまり右上の空間から左上の空間へ移るためには、「少女」の死(「TRAMPOLINE GIRL」)を経なければならない。それ以降の楽曲にあらわれる少女は、もはやかつての少女ではない。

ただ、ナンバーガールのたどった変遷を、そのまま感傷マゾの階層構造(鬱展開→偽りの罪悪感→ヒロインからの糾弾)へ当てはめることはできない。前期から後期へ「軋轢」が増すにつれて、現実的なものと虚構は見分けがつかなくなるからである。しかし少女が一種の審級(≒ヒロインからの糾弾)として機能している面は否定できない。シングル「鉄風 鋭くなって」の歌詞に「笑った少女と目があった」とあるように、記憶・妄想に現実が浸透した結果、少女は自我を持ち始める(ようにみえる)。そしてその視線を私も間接的に感受していたともいえるのだ。感傷マゾはナンバーガールそのものへ、というよりは、私の方へ覆いかぶさっていた(繰り返しになるが、だからといってナンバーガールに感傷マゾ的な態度がないわけではない)。

高校時代の私は前期よりはもっぱら後期のナンバーガールに惹かれていた。それはキワキワに張り詰められた演奏の緊張感もそうだが、やはり詞世界に魅せられていたというのが大きかった。少女が過酷な目に遭うことに私は痛み入っていた(TATTOOありと性的少女にその度合いを強く感じていた)。いや、どちらかというとそれに由来する「笑い」に浮かされたのかもしれない。「笑い」はきわめて多声的に私に響いた。と同時に、「本質なんてどこにもない」私にとって(「ABSTRACT TRUTH」)、青春はそうした歪んだ少女像を通してのみ感得されるものだった。その私にも少女の眼が審級として向けられていたかどうかは今となっては定かではない。

それでもナンバーガールが私の「少女」観を基礎づけたのは確かであり、それが感傷マゾ的な性質のものであることもまた確かである。飛んだ少女を、私も「完全勝利」と讃えたことには違いない。しかし、あるいはそれゆえに、少女は風景への、妄想への従属を拒んだ。「青春」の実像は次第に、たえず私の手からのがれようとするものとしてあらわれ始めた。もっとリアルな、もっと生身の、手触りのある青春を求めれば求めるほど、それは軋轢だけを、風景だけを生むようになる。どんな要素にも還元しえない、この、これだけの、私だけの青春は、どこにも存在しない。

いや、おそらくそこに逆説があるのだ。ずいぶん前に私は、「青春のイデア」に軋轢が生じることが感傷マゾの原因なのではないかと述べた。青春が頭の中にあるだけなら、少女がこちらを向くことはそもそもありえない。少女が私を向いて口を開きかけるとき、その瞬間に、青春は風景(=冷凍都市)に変わる。が、結局それも虚構のものとしてしか現象することはない。その糾弾は完全に意識外からやってくるたぐいのものだろうか? 私はそれを予期し、期待もしたではないか? ここには他者がいない。感傷マゾにはどこまで行っても自分自身しか見出せないように感じられる。

果たしてそうか? もしすべてが自分の中にしかないなら、「洞察の裏側にある冷笑」の「行き先はやっぱり結局オレ」でしかないなら(BRUTAL MAN)、ナンバーガールはなぜ自壊するほどに異常な緊張感を維持し続けたのか? ナンバーガールはたしかに、より根源的な、より現実的なものを追求しつづけたはずである。おそらく第三の転換点は(第一を「透明少女」、第二を「TRAMPOLINE GIRL」として)「I don't know」にあったのだろう。「少女」の死を経て、語り手が「知らない」と言った瞬間に、軋轢は固定し、少女との関係は断ち切られた。それは「少女」が自分の圏外にしかないことを言明する行為でもあった。このように、ナンバーガールの遍歴は虚構の乗り越え/リアルへの突出の挫折としてまとめることができる。

大澤真幸は『不可能性の時代』において、戦後日本の時代区分を理想→虚構→不可能性と整理し、不可能性の時代(九五年以降)には「現実への逃避」ともいえる倒錯した状況が生まれると分析する。大澤はこの際、リアリズムをはらんだものとして「暴力」を挙げている[▶︎11]。暴力、それにまつわる死は現実のもっとも現実的なあり方である。ではなぜ「現実への逃避」が、いわゆる現実逃避たりうるのか? 大澤はX=〈現実〉を措定し、こう推察する。

これら、二つ[極端な虚構化と現実への逃避:引用者注]は、ともにXへの対処法なのではないか。両者が、互いに矛盾した方向を指し示すのは、Xが、決して、それ自体として認識したり、同定したりすることができず、それゆえ、直接に体験や行為の対象にはなりえないからではないか。Xは、大きく歪んだ形でしか、認識したり、体験したりすることができないのだ。(…)Xは、直接には、認識や実践に対して立ち現れることのない「不可能なもの」である。

ナンバーガールの少女への関わり方も、この文脈に位置づけることが可能だろう。冷凍都市における少女の売春や死は、直接には指示しえない〈現実〉を志向するためのものであった。しかしもしこのように説明がつくのであれば、リアルなものへは最初から到達不可能でしかなく、軋轢=風景からの超出はかなわないように感じられる。

私はそうは思わない。はっきりこう言うことができる。ナンバーガールはリアルへ一度到達している、と。それはかれらのアルバムや曲、音楽、歌詞をみているだけではわからない。つまり、ナンバーガールのライブに、そこでのかれらと聴き手との交感に、それは顕現している。

どういうことか。私はこれまで、ナンバーガールの歌詞をテクストとして只管読解してきた。テクストとしてのナンバーガールは、少女の死を契機に、リアルへの超出から遠ざかってしまう。ここではたしかに〈現実〉への到達は行なわれていない。

しかし話はここで終わらない。ナンバーガールの一連のライブ音源=『シブヤROCKTRANSFORMED状態』『サッポロOMOIDE IN MY HEAD状態』『記録シリーズ1+2』『感電の記憶』を聴いてみるとわかるが、これらは当時のナンバーガールを取り巻いていた熱狂を生々しくパッケージングしている。ナンバーガールの物語はかれらだけでは完結しない。それは、時には向井が観客を指差して「あなたに捧げます」と言ったり、ベニューにちなんだ即興の長回しを曲間に組み込んだりしたことからも明らかである。大鷹俊一は『SAPPUKEI』のライナーノーツで次のように言っている。

「焦燥!」とひと言叫んだ言葉の奥に広がる無限の闇に潜むドラマ。連鎖して繰り返される感情の爆発を、聞き手が自分のものとしてもつれ合ったとき、ナンバーガールの音楽はバンドの発信したものの何倍もの宇宙を獲得していく。彼らが「透明少女」を歌ったとき、渋谷や原宿を行き交う何万人もの透明色の少女たちの物語が浮かび上がってきた。あえて言うなら、そのリアリティが、このバンドの聞き手を増やし、表現者をもまた次の領域に運んだのだ。

大鷹がバンドよりは受け手のほうに注目しているように、かれらを囲繞するその熱狂によってナンバーガールはリアリティを獲得していく。アルバムやシングルのジャケットに描かれた少女に顔が描き込まれていないのは、聞き手がそこに自分自身を代入するためでもある。こうした交感がかれらのリアリティをリアルへ弁証したのである。

この熱狂は最後のライブを収録したアルバム『サッポロOMOIDE IN MY HEAD状態』でピークに達する。最盛期での解散ということもあってか(解散は本ライブの二か月前に発表されていた)、曲間曲中観客の叫びは絶えることがない。異常な熱気の中、「I don't know」に始まり、主に『SGDA』『SAPPUKEI』『NUM』から選ばれた曲がつぎつぎに演奏されていく。バンドとしての終わりが徐々に近づく。熱狂にもだんだん終わりのきざしがみえる。

「日常に生きる少女」を終えたのち、向井は長めのMCを取る。当地のバンドやグループの名前を出しながら「歴史」について語る向井。そして「一九九五年夏からの、われわれ自力を信じてやってきた、ナンバーガールの歴史を今ここに終了する」と言い残し、その場すべての狂騒を注ぎ込むように「OMOIDE IN MY HEAD」が演奏される。

まさにここに、この瞬間に、ひとつの歴史に終止符が打たれた。「OMOIDE IN MY HEAD」はもはや、青春を回顧する語り手=「オレ」だけの物語ではない。それはナンバーガールそのものの物語でもある。アヒトイナザワが最後のドラムロールを始めた瞬間、あの瞬間に、これまでのすべては「思い出」として立ち現れる。あのとき、あの場所で、あの轟音の渦の中で、観客たちはまぎれもなく、現実と残像をくりかえしながら、「一七歳の俺」をかいま見たはずだ。加えてその次に間髪入れず演奏された「IGGY POP FAN CLUB」は、頭の中にしかないはずの「青春」が今・ここに現前していることを強く印象づけている。

ナンバーガールはなぜ『SGBB』からこの二曲を、ラストライブの最後に演奏したのか? もちろんこの二曲がそれまでのライブでも定番だったからというのもあるが、おそらくはこの二曲を最後に演奏することそれ自体が、ナンバーガールの現在に相即していたからだ。あの瞬間、「福岡市博多区から参りましたナンバーガールです」と向井が口にした瞬間に、思い出=青春はそこにあった。感傷の対象でしかなかったはずの青春は、リアルとして目の前に立ち現れた。あのとき、ナンバーガールというバンドはかれらの楽曲とぴったり重なり合った。レーニンの『国家と革命』について白井聡が言ったように、バンドが楽曲と物理的に一体化し、その結果、楽曲に「異常な強度を与えている」[▶︎12]。

そもそもバンドとは他者とのあいだの営みに他ならない。バンド内の緊張も他人がいて初めて成り立つものである。ナンバーガールがこれほど急速に自身の音楽性を発展せしめたのもメンバー間に強度の緊張があったからこそだ。リアルの追求は、バンドの解散によって逆説的に達成されたともいえよう。

ナンバーガールはこうして、歴史に、物語に、青春に姿を変えたのだった。

いや、もしかしてナンバーガールは、一九九五年から二〇一六年へ、果ては現在に至るまで、ずっと青春だったのかもしれない。

▶︎11:大澤真幸『不可能性の時代』、岩波新書、2008年、7-158頁を参照。

▶︎12:レーニン『国家と革命』、講談社学術文庫、2011年、白井聡「解説」、270頁。

7

以上が、私がナンバーガールに感じていたことのほぼすべてである。言及したかった楽曲や歌詞はおおかた網羅したつもりだし、高校時代に考えていたことも、当時の文章や記憶を拾い集めて再構成した。論理構成にあたって自分の感情を強調しすぎることにためらいもあったが、それを捨象するにはあまりにも味気なくなってしまうと感じた。書きながら考え、考えながら書いたため、読むに堪えない箇所もあるかもしれないがご容赦いただきたい。これを読んだあなたの、ナンバーガールの思い出を聞かせてくれるとうれしい。ナンバーガールはあなたにどんな幻を見せてくれただろうか? あなたも私と同じように、思い出が遠ざかる中、マボロシに取りつかれた自分自身を捨てようとしながら、いまでもそれを捨てきれないでいる者の一人だろうか?

なお本稿を書くにあたって、近藤多聞(@Archway_123)氏のnote記事「「NUMBER GIRL」という物語について – NUMBER GIRLの再結成に寄せて」を一部参考にさせていただいた。ここに記して感謝します。

二〇一九年二月十五日、ナンバーガールは再結成を発表し、現在精力的にライブ活動を再開している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?