図書館員、電話をかけてあたふたする《間違い電話編》

アルバイト時代から10数年近く図書館業界にいる。その間にかけた電話は数知れずであるが、かけ間違いはただの1回である。偉い?……しかしこの1回のかけ間違いは、後の自分に電話をかけるときは三度番号を確認する癖をつけさせた。それだけあたふたさせられたということである。

「痛くなければ覚えませぬ」

まさにシグルイ。人間痛い目に遭うと学習する。いや、藤木源之助の鍔迫り合いほど痛い目には遭っていないけれども、なんというか手心を……

……以下、実際の会話を再現してみる。

「こんにちは、私、御影町図書館(仮名)のAと申します。K様でいらっしゃいますでしょうか?」

「いいえ、私はNですが」

「それは大変失礼致しました、それでは」

「お待ちになって。図書館の方なの? どこの図書館?」

「御影町になります」

「そうなのね、テレビで観たことがあるわ。私は紅葉区(仮名)なの。おいでになったことはあるかしら?」

電話口に出たのは祖母の世代を思わせる品の良い女性だった。こちらの図書館がある御影町(仮名)、当時ちょいちょいテレビに顔を出すようになっていた小さな街、紅葉区(仮名)は比べ物にならないほど広くセレブタウンもあり、歴史的にも有名な全国に知られた街だ。

「ええ、何回か」

「そう、そうね。若い人たちがよく遊びに来るものね。皆さん1度はおいでになったことがあるわ、きっと。私もかねがね御影町に行ってみたいと思ってるのよ。でもなかなか機会がないの。あいにくそちらの方にはお友達が住んでいなくて。あなたそちらは長いの?」

「そ、そうですね。子供の頃から御影市です」

「じゃあ素敵なところがたくさんあるのをよく知ってらっしゃるんじゃない? 落ち着いた雰囲気の素敵なお店がたくさんあるってテレビでリポーターの方が紹介してたわ」

「紅葉区ほどではないかと思われま…」

「いいえ、いいえ。この辺りもだいぶ変わってしまったのよ。高級住宅街なんて褒めそやすものだから味気ない建売りやマンションばかり建つようになったわ。それに昔からある良いお店がどんどん閉まっていくの、跡を継ぐ方が居ないのね。若い人たちは由緒のあるお店でも古ぼけていると思うのじゃないかしら? どう?」

「いやあ……それぞれではないでしょうか。御影町にも学生や若いお母さんたちが静かにコーヒーを飲みに来る老舗のカフェがありますし」

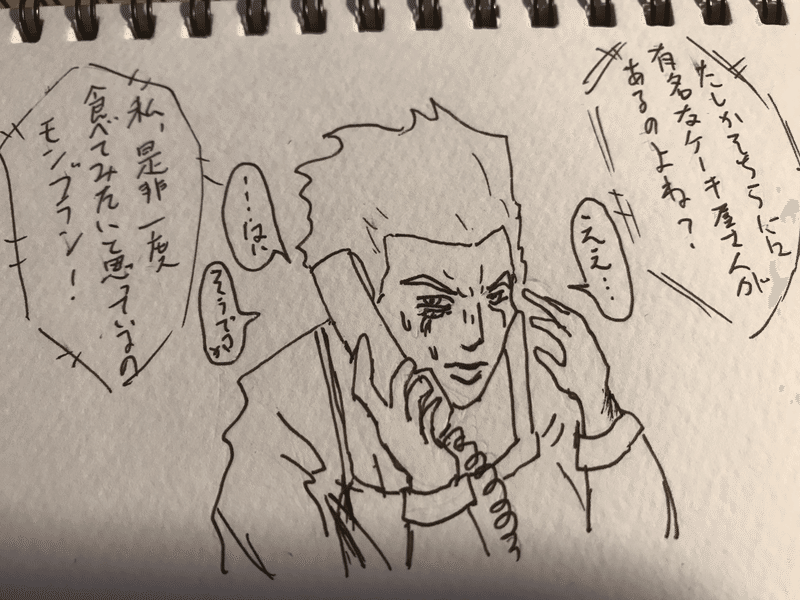

……この辺りで隣の席の職員から、《クレーム?》とメモが差し出される。大体我々が電話をかけるとき、通常の要件ならば通常1分とかからないのに延々と話しているから気になったのだろう。隣の職員に《大丈夫です、クレームじゃありません》とメモを返しファイルに目を落とす。まだ二十人近くかけねばならない人が残っている。なのに、切ってくれない。間違い電話をかけてしまったらどういうタイミングで切れば良いのだろう?

……友人が間違い電話をかけてきたおねえちゃんと1時間以上喋ってたことがあるとコミュニケーション能力を自負してきたことがあったが、よっぽどお前もおねえさんも暇だったのだなと今になると思う。そして間違い電話をかけてしまった相手先の女性も、お暇を持て余していたようだった。

「若い人が文化を愛して受け継いでくれなくてはね、味気のない国になってしまうわ。図書館にお勤めの方ならそういうことはよく理解なさってるでしょう。この国にはそういう精神が足りていないの……ああ、どうしましょう、あなたとゆっくりお話してみたいわ。そちらは御影町の図書館なのね?」

正直、ちょっとギョッとした。まずい、この御婦人、来るつもりだ。電車ならば1時間半もあれば紅葉区から御影町まで辿り着く。図書館に押しかけて「Aさんはいらっしゃる?」となると、まずい……いや、さっさとうまいところ切り上げなかった自分が悪いのだが。

「申し訳ありません、私もいつでもここにいるわけではないので……(方便)」

「そうなの? そう、若い人はやるべきことがたくさんあるものね。お時間とらせてごめんなさいね? でも私たちもね、若い方とお話ししないとどんどん潤いを失ってしまうものなのよ。ある程度歳をとるとね、流行ってものをちょっとくらい覗いてみたくなるの。不思議ね? 御影町、是非一度行ってみたいと思っていた街だったからついお喋りしてしまったわ、ごめんなさいね?」

「いえ、あの、小さいけど雰囲気の良いカフェがたくさんありますので、機会があればいらしてください」

「ふふふ、あなた喫茶店ではなくてカフェーと言うのね」

……略

なんとかかんとか電話を切ったときにはぐったりと疲れていた。

気がつくと当時のマッチョでグラサンの似合う館長が腕組みをしながらニヤニヤしていた。

「お疲れさん。どうした、何を絡まれてたの?」

「いや、間違い電話かけてしまいまして、そしたら向こうが御影町って良いところなんでしょうって会話を終えてくれなくて……」

「みんな暇なんだよ。誰かからお呼びがかからないかってずっと首を長くして待ってんのさ」

その時、館長の言葉に自分が思い浮かべたのは秋風の吹く静かな紅葉区の湖で、たくさんのネッシーが湖面から顔を出して声をかけにくる誰かを待ち続けている光景だった。御婦人は御影町にやってきたのだろうか……とりあえず図書館に自分を訪ねてきた人がいたという報告は聞いていない。

追伸、どうでも良いけど、この電話かけをやっているとランス・ヘンリクセン主演の海外ドラマ『ミレニアム』のワンシーンを思い出す。若者たちが、米国にも厨二病はあるのだなぁと思わせる黒で統一された服に身を包み何やら怪しいセミナー集団をやっているのだが、その集金方法が詐欺まがいの電話通販だった。で、その時にみんながアメリカのよくある名前トップクラス「ボブ・スミス」を名乗るのだ。

「こんにちはボブ・スミスです」「こんにちはボブ・スミスです」「こんにちはボブ・スミスです」「こんにちはボブ・スミスです」「こんにちはボブ・スミスです」「こんにちはボブ・スミスです」「こんにちはボブ・スミスです」「こんにちはボブ・スミスです」「こんにちはボブ・スミスです」

大学の講義室のような部屋らずらりと並べられたテーブルと椅子と電話と黒装束のお兄ちゃんたちが個人情報リストを片手に「こんにちは、ボブ・スミスです」と切り出してカモを探しているのは奇妙な不気味さがあった。そしてあれからだいぶ経つのに、時折自分も電話をかけようとすると「こんにちは、ボブ・スミスです」と言いそうになる。実にマイナーなサブリミナルである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?