黒海の記憶#24/ポントス王国の興亡

黒海をギリシャ人はEuxinos Pontusあるいは単にPontusと呼んでいた。ポントス人は「黒海に住む人々」と云った意味だ。ただ慣習的にポントス人と呼ぶ場合は、周辺民族は指さない。ギリシャからの移植者たちを指す。交易から始まり、生活の場を黒海周辺沿岸に移したギリシャ人のことである。交易から入植にシフトしたのはBC800年頃だったと思われる。まずはボルボラス海峡に近い南海岸から始まった。前述したが黒海の海流は時計と反対方向だ。これはドナウ川などの太河から流れ込む水の勢いで作られている流れだ。北の国から流れ込む淡水は水温が低い。したがって流れは海底に沈み、黒海を霧深い不機嫌な海にしていた。その"不機嫌な海"を、エーゲ海側のイオニア人、アッティカ、アナトリアの勇気ある開拓者たちが交易を求めて、ボスポラス海峡を越えて東へ東へと広がったのである。

その最初の都市であるシノプはBC785年に建設されたと云われている。ギリシャの哲人ディオゲネスや紀行作家ストラボンは、この黒海南海岸の出身者だ。

同地に産業が定着し、王国として成立したのはBC400年頃だろうと云われている。それがポントス王国である。もちろん支配者の出自は全てギリシャ人で、言語も生活習慣もギリシャ諸都市のそれと同じだった。交易相手はエーゲ海にある母都市だった。交易物はアナトリアの山中から運ばれる鉱物/木材そして海産物。もっとも需要が多かったのは奴隷だった。

余談だが・・ギリシャの「民主主義」は奴隷なしでは成立しない。これは現代でも同じだが、19世紀より生まれた「民権」という思想は産業革命を基盤として「労働者」という全く新しい階級を産み出し、これを奴隷制度とすり替えた。しかしその基本的構造は変わらない。現代民主主義はギリシャ式をソフティケーションさせソフトランディングさせたものだ。

同じく、産業革命は4000年以上連々と続いていた王政をも大きく進化させた。それが「共産主義」である。共産主義は王朝を構築する。そして承継者は血筋ではなく天命として民の中から選ぶ。まさに中華型王政である。・・産業革命は、ヒトの絶対数を圧倒的に増やし、産業(農工)を歴史上最大級なものに替えた。それが結果として二つの国家経営法を産み出していったことは、とても興味深いと僕は思う。では・その延長である22世紀はどうだろうか?21世紀のIT/インテリジェントラッシュによって、機械たちの"従僕としての機能"がより高能化し、これがさらなる進化を遂げたとき・・もしかするとこうした「民主主義/共産主義」なる手法はいとも簡単に旧式化し、まったく考えもしなかった手法へ、きり替わるのかもしれない。いずれにせよ、それは次の世紀のテーマだ。

地中海南岸ポントスへ戻る。偉大なる王ミトリダテス1世の治世はBC280年頃である。彼の統治以前のポントス王国については殆どわかっていない。エウパトルの祖父であるファルナケス1世治世時代のことが間接的な引用で伺い知れるくらいなものだ。実はポントス王国がローマに最初の使節を送ったのは彼だった。同時期、ロードス島とエウメネス2世からの使節がローマで、侵略行為を繰り返すファルナケス1世を告発しているのである。ファルナケス1世と戦火を交えたハンニバルは、蛇の入った壺をポントスの艦隊に打ち込んだという逸話も残っている。

いずれにせよ、ポントス王国の隆盛はミトリダテス1世の登場を待つ。

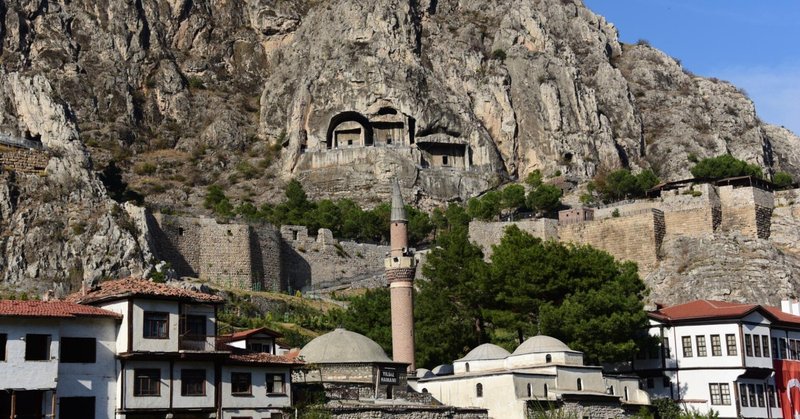

彼の卓越性は、黒海沿岸の諸都市を見つめたことだった。アナトリアに群居した支配者たちの多くは内陸だけを見つめた。ギリシャとの交易の素材をいかに周辺地区から簒奪し、それをギリシャ人に如何に売りつけるかに執心した。ミトリダテス1世は違った。巨大なガレー船を持つ海軍を作り上げ、これを背景に他黒海沿岸の諸都市と協定を取り交わし、内陸からの蛮族に悩まされている脆弱な小都市については軍隊を派遣常駐もさせた。ポントス王国は黒海沿岸諸都市のネットワークの頂点となったのである。アンカラの北東、ポントス王都アマセイアAmasyaの崖の上に彫り込まれているポントス王の墓Harşena Dağı ve Pontus Kralları Kaya Mezarlarıは、その勢威を今に伝えている。

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました