江戸と東京をめぐる無駄話#06/貿易に活路を求めた徳川幕府

建前上、石高制を取っていた各藩は年間の収入は常に同じでした。凶作だろうと天変地異があろうと、藩内に飢餓が蔓延しようと、決められた石高が収入として入った。

これを配下に分配し余剰分を換金した。各武士も与えられた禄を部下に分配し余剰分を換金した。この金で人件費を賄いモノを買い、米以外の食糧を買ったのです。

しかし、この米⇒換金が固定相場ではなく変動相場だったのです。

米は農家から回ってくる余剰米の量、武家から換金目的で回ってくる量で、相場が成立していました。その相場が時折々で大きく変動したのです。幕府は概ねその変動する相場には関与しませんでした。価格は市場に任せたのです。

しかしこれが遠因として各藩は財政的に困難になっていきます。掛かる経費は同じなのに、換金できる米の値段が大きく上下するからです。B/Sは安定しなかった。時代が下ると共に経費はうなぎ上りにふえていきますので、藩の収支はままマイナスへ触れました。各藩はそのマイナスを商人から金/モノを借りることで糊塗したのですが、それが支払い不能なほど膨れ上がると「お召し上げ」という名目で不払いにした。商家は泣く泣くそれを吞んだんですが、それでも藩の財政は窮乏するばかりになっていきました。石高以外に収入がないにもかかわらず、これを増すことはできなかったからです。

それでも幕府には、窮乏を回避する手段がありました。

それは「通貨発行権」です。

通貨は作ればよろしい。通貨価格-製造原価=製造利益です。

通貨の鋳造を独占する限り、この利権は守られます。

各藩も、藩札という紙幣を発行し、これを真似ますが、藩札はまま「お召し上げ」により、ただの紙くずになったので、藩札が藩外に流通することは殆どありませんでした。

・・・それでも通貨発行益を持ちながらも、膨れ上がる経費に追われて、江戸末期には幕府も完酷い財政難に陥っていました。

勝海舟がその回想録で「幕末期には幕府の金庫は底をついており、新たな財政政策もないまま、破綻寸前にあった」と書いています。新しい財源を求めるしかなかった・・状況だったのです。

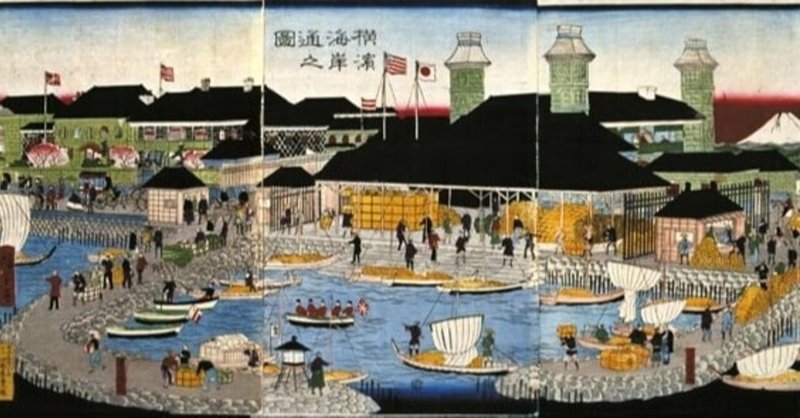

それが実質的な開国である横浜港開港です。幕府は海外へ収益の道を模索したのです。

きっかけを作ったのは老中田沼意次です。彼は「商い」が幕府の新しい財源になると気が付いた。

彼が気が付くまで「商い」は課税されなかった。自由に放置されていたのです。

田沼意次は、業種ごとに占有権を与え、これに冥加金という税の取り立てを付与するというアイデアを実行した。各業種に「幕府公認」というお墨付きを与え「株仲間」という組合を組成させ、占有を認めました。そして営業権の見返りとして「税」を取り立てることにしたのです。つまり「商いをさせること」が収入になることを実証してみせたのです。

これは素晴らしい発想の転換でした。本来「商い」は卑しいことなので、武士は関与すべきものではなかった。それを利権として取りまとめ、見事錬金して見せたわけです。

江戸幕府による横浜港開港は、その延長線にあるロジックでした。

幕府は、海外との貿易に大きく活路を見出そうとしたのです。

・・もちろんすでに長崎出島で、幕府は海外貿易を行っていた。しかしそれはあくまでも小規模なものでした。横浜は幕府財政立て直しの起死回生策として仕掛けられたものだったのです。

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました