はじめてのレザークラフト体験

こんにちは!

せっかくのnoteなので、手芸のこともまとめてみたいと思います。

どうして唐突に…それも革細工…?

と、いうのも何か趣味で形に残る物を作ってみたいと思いまして。

親戚から今は使っていない工具を拝借することができたので、

これ幸いと試しに3つほど作ってみました。

とはいえ不器用で美術センスもない私。

そんな私でもブックカバーくらいなら作れるかも?

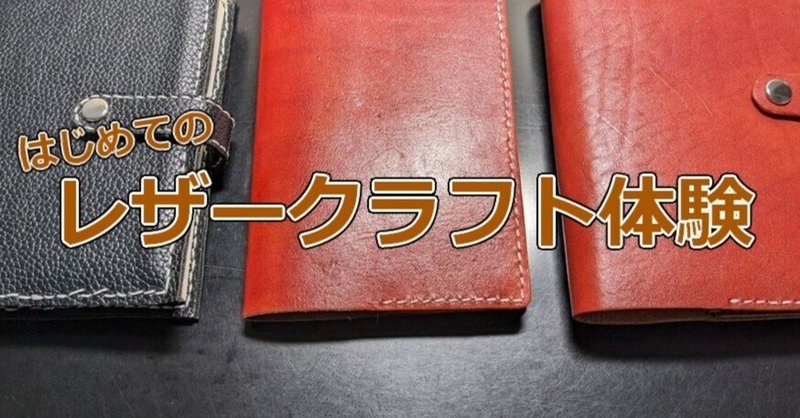

と、思い作ってみた作品をご覧ください。

恥ずかしい!

少しずつ上達しています!

左から順に、解説していきます。

こちらが最初に作った、試作型のブックカバーです。

文庫本サイズの本を入れて使うことができます。

材料は100均のセリアで買った、

フェイクレザー2枚

しおり用のフェイクレザーの紐

です。

まさに偽(フェイク)の作品です。

出来栄えも技術的にも黒歴史として葬りたかったのですが、

載せてしまいます。

最初から高級な革材料を使うのは勿体無いと思い、

100均で準備できる材料で作ってみた物です。

フェイクレザーとは言えど革(?)。

基本の作業はこれでも学べると思って作業を始めたのですが、

「まず縫い線のガイドラインを引いて…引けない!」

「目打ち…本当に穴が開いてるの?」

「縫っていても、目打ちで開けた穴に通している感触がない」

縫い線もガタガタだし、酷い出来栄えになってしまいました。

素人が最初からしおりや留め具のような機能を付けようとしたのも×。

この作品から得られた教訓は…。

フェイクレザーは、布として扱いましょう。

(:3[___]トホホ…

それでも素材が柔らかいので、布素材として扱えばブックカバーとしてはそこそこ良いものができそうです。

さ、次です次。

こちらが私のレザークラフト処女作の、手帳カバーです。

ん?ブックカバーでは?

そう、そのつもりで作ったのです。

先に作ったフェイクレザーのカバーの型紙をそのまま流用したのですが、

床(トコ)面(裏面)の仕上がりが堅すぎて、文庫本が入らなくなってしまいました。

レザークラフトでは革の表面を「銀面」、裏面を「床面」と呼ぶそうです。

こちらはいわゆる本革、細かく言うと「成牛タンロー」という革を使用しました。

染色から行ったので、そこそこ手間が掛かっています。

クラフト染料の「赤」「茶」を1:1くらい(少し赤を多めに)の割合で混ぜて染めました。

縦、横の順に重ね塗りをしていったのですが、どうしてもムラができてしまっていますね。

ですがこれはこれで、手作り感もあってよし。

とあるお友達にプレゼントしようと思って丁寧に作った物なので、縫い目やコバ(革の断面)の仕上げを頑張りました。

せっかく作ったけど文庫本が入らないなら…そうだ、いっそ手帳カバーということにしてしまおう!

右上端の内側部分にスリットを入れて、そこからH形のパーツを二つに折って顔を出したら、なんということでしょう。

ペン差しになるではありませんか!

そしてやはり100均で薄めのメモ帳(A6判文庫本サイズ)を買ってきて入れたら、豪華な手帳の出来上がり。

革製品なので使い込んで柔らかくなったら、文庫本のカバーとしても使えるようになるかもしれません。

こちらを作って得られた知識は

革素材は思った以上に張りが出るということでした。

あるいは床面の処理次第かもしれません。

と、いう経験を経て作ったのが3つ目の作品です。

こちらも成牛タンローを染色して使用した、本革手帳カバーです。

染色にはクラフト染料の「赤」「茶」を1:1で混ぜて使用しました。

今回は何度も円を描くように塗り重ねたので、ムラが少なく染まりました。

特長はペン差しと、閉じ具が付いているところです。

寸法は、先の2作品より若干大きめに取ってあります。

文庫本がすっぽり入りますが、やはりこの素材はブックカバーには少し堅くて不向きなように感じました。

使って柔らかくなれば変わるのでしょうか。

サイズを大きめにしたので、厚めのメモ帳がすっぽり入ります。

派手すぎず地味すぎない、良い具合の手帳カバーを作ることができました。

革細工は手間が掛かり、原価も高いです。

ですが、それ故に贈り物としての特別感があるのではないでしょうか。

千人針みたいでちょっと呪物感がある

最後までご覧頂き、ありがとうございました。

レザークラフトに関しては、これが最初で最後の記事かもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?