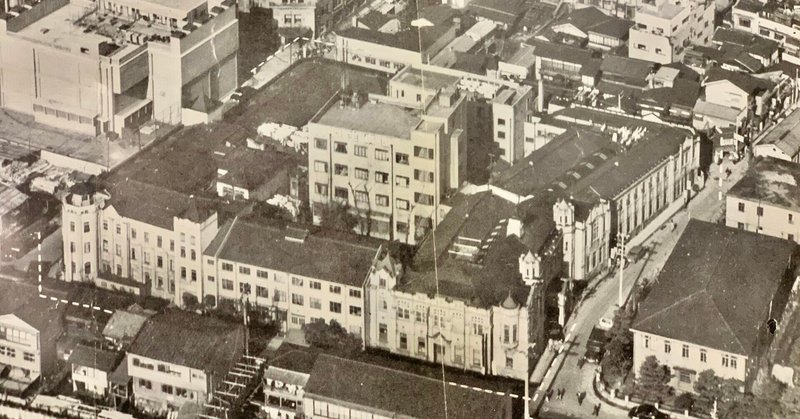

病院の想い出を辿る/中之島の回生病院

★かつて中之島にあった回生病院の建物に関するこれまでの記事はこちら。

中之島の古城病院|りせん #note https://note.com/midorisen/m/m44bc74203f22

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

去る11月、大阪回生病院の久富顧問から「中之島時代の回生病院に勤めていた看護師の方3名が見つかった」とご連絡があり、お話を伺う機会を設けてくださいました。

今回お話してくださったのはヨシダさん、スダさん、アサウラさん。

一番長く在籍していらしたヨシダさんは看護学校時代を含めて昭和30年から移転・解体までの11年の間中之島の病院で過ごしたそう。

昨今の状況もあり、対策を取った上で短時間の対談となりましたが、事前にお送りしていた質問内容に合わせて病院の記憶を辿って頂きました。

(以下敬称略)

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ーー病院の外壁や屋根の色は覚えていらっしゃいますか。100年史では当初塔屋は赤色だったとの記述があります。

ヨシダ:外壁はふつうのコンクリート。屋根はグリーングレーのような色だったかと。塔屋はたくさんありましたけど、私たちの時代は赤じゃなかったんじゃないかな。

ーーインターネットで高等裁判所と共にほんの一部だけ塔屋写りこんだカラー真を見つけたのですが、それは海老茶色のようにも見えます。

ヨシダ:言われてみれば…派手な色ではないことは確かです。なにせ住んでるところでしたから、意識して見ていなくて。

スダ:その時私たちは寮生活を送っていました。病院の敷地内に看護学校の寮があったんです。屋根裏みたいな所でしたけど、狭くはなくて冷暖房もありました。そこから塔に上のぼって、外にも出られるようになっていました。

ーー初代の病院も外に出てぐるりと展望できるつくりになっていました。

ヨシダ:遠くまで見渡せましたよ。外に出ては(実家に)帰りたくなっていました。

久富:初代と3代目の建物、設計者は同じでしたっけ。

ーー違う方ですね。

(初代:芳賀靜雄‐第四師団建築技師、3代目:宗兵蔵)

でも塔屋は何か意匠としてこだわりを持って引き継がれたのかもしれません。

ヨシダ:塔がシンボルのような存在になっていましたね。

アサウラ:3階から天神祭も見えました。

ーーnoteでも書いていましたが創立記念日がまさに天神祭りの船渡御の日だったんですよね。昭和30年以降は船渡御のルートも変わっていたとか。

スダ:水晶橋より上…鉾流橋の横から階段を下りて見られましたね。

アサウラ:病院もお休みですからね。

ヨシダ:天満宮の方から病院の西側の道路を通っていくんですけど、ずっと回ってきてお神輿は元気がなくなっていましたよ。笑

7月20日頃は中之島の水都祭もあって。花火があがって夜店が出て、人出も多くて賑やかでした。

ーー100年史では創立記念日に待合室のところで食事会を開いていた様子が載っています。昭和30年代もお祝いはしていたのでしょうか。

スダ:最初は病院内で御馳走をいただいてたんですけど、のちのち金一封を渡されて好きなものを食べに行ってきなさいって形になりました。

ヨシダ:私たちの時は(食事は)写真の広間じゃなかったですよね、大正6年の時はこんなんやったんやね…でもこの待合室広間の事は覚えています。

ヨシダ:広かったね、こういう食事会をしようと思ったら出来る。

アサウラ:(敷地の)真ん中に講堂があったね。

ヨシダ:手術室のある建物と渡り廊下で繋がってた所ですね。そう、創立記念日や集まる場所と言えばそちらでしたね。

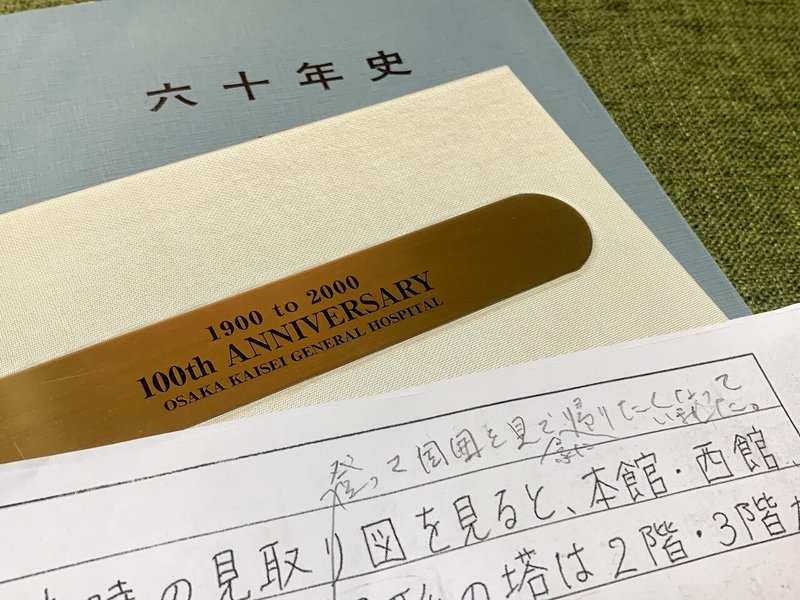

アサウラ:創立記念日に回生病院の院歌を歌ってたんですよ。山口誓子作詞、朝比奈隆作曲の。

久富:第二院歌もあったんですけどあまり歌わなくなってしまったね。

ーー初代院歌の方は覚えていらっしゃいますか?旋律だけでも…。

中之島 川を隔てて 絹笠の町の一郭 病院を建てしここには 大阪のすべて集まる (山口誓子)

一同:~~一番を口ずさんでくださる~~

アサウラ:きれいな歌ですよね。

ヨシダ:こっちの方が染みついています。

▲現病院に残る山口誓子の詩

ーー100年史や60年史には度々玄関付近の写真が載っています。凝った装飾が見られますが玄関付近の様子は覚えていらっしゃいますか?

ヨシダ:玄関部分の装飾はステンドグラスと言うか…カラフルなものではなくて。模様入りのガラスが入っていたと思います。

スダ:左右にスロープがありましてね、ワッと開く両開きの木の扉。右に下足番、左には黒っぽい銅像があったんです。

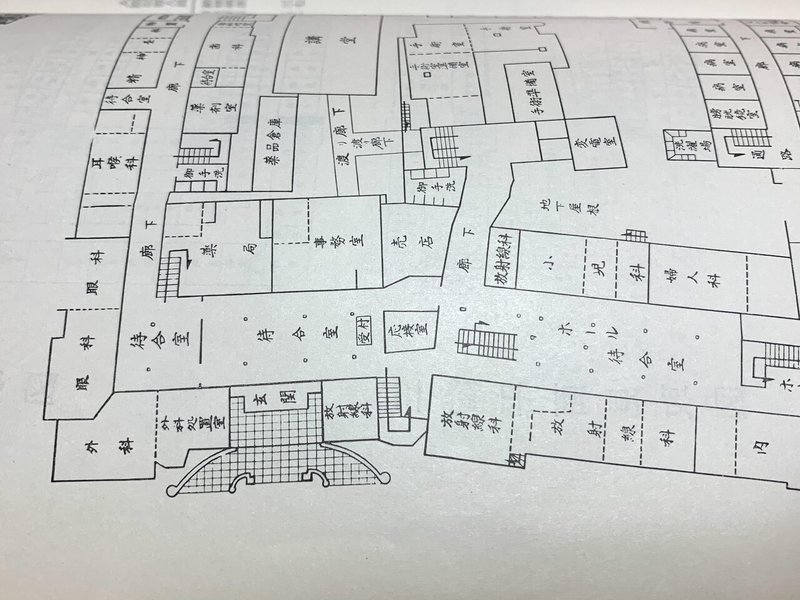

▲玄関付近の意匠、図面

ーー今も篤忠さんの銅像は新大阪の現病院内にありますがこちらでしょうか(写真を見せる)

一同:そうそう、これだったと思います。

アサウラ:玄関入って右手、さっきの大広間の奥に階段がありましたね。

ヨシダ:本当大きな階段。広くって重厚な感じ。親柱も覚えています。

スダ:階段の上はすぐ廊下になっていて、右手に行くと看護学校の教員室がありました。階段、広かった…立派だったね。薬局の横にもあったけど待合のものが一番でした。

久富:階段を広くしておかないと患者が運べないからね、当初はその意図もあったかも。新館にはエレベーターがあったんですけど。ここの階段の写真どこかで見たんだけどなあ…あったらまた送ります。

ヨシダ:そういえば寮には冷房がありましたけど、詰所や待合室では暑い時、氷柱を立てて仕事してましたね。

ーーこの待合室大広間の上はガラス天井だったんですよね。

ヨシダ:電気をつけなかったら薄暗かったんですけど、そこから光は入っていましたね。

スダ:このガラスも模様入りだったんと違うかな…建物の内装が茶色っぽくて暗い印象の方があります。下(床)はものすごく頑丈で黒光りして、ピカピカでした。塵ひとつなかったくらい。

ーー写真史では床に桜の一枚板が使われていたと書いてありました。

ヨシダ:最後までピカピカで立派でしたよ。だから老朽化したから建て替えただけとは違うと思うんですよ。その場所での患者数が少なくなって、移転したという話もあったので。

久富:病院自体が決して儲かるところではないんですよね。何かものを作って売る場所ではなくて、患者を診る為に人がいる。ずいぶん苦労して移転してきたと思います。

ーー本館や西館にある六角形の塔屋は創建時は特別室、来賓室となっていましたが当時はどんなお部屋でしたか?

スダ:6人くらいの大部屋でしたね。特別室は新館の方にありました。広いお部屋でしたけど装飾はなくて、ベッドは六角形に沿うような変わった並べ方をしていたと思います。

ヨシダ:特別室や普通の病室は家政婦さんも一緒に来て炊事をしていました。そこがもう家庭みたいな雰囲気。

ーー各病室に副室があるのはそういう理由ですね。

アサウラ:有名な方もたくさんいらしてたね。

スダ:回生病院に行くには正装して、着物着ていかなきゃあかんとも言われてたと思います。

久富:大阪では医療部門の中心を担っていたんじゃないかな。いくつかの企業と提携して産業医としてもうちの医者が選任されていました。

ーー回生病院自体は大阪だけじゃなくて西宮や池田にもありますよね。

ヨシダ:西宮とはわたしたちはあまり繋がりがなくて、池田の方が人事交流がありましたね。

久富:池田の方を調べてる人もいまして。小林一三は商工会議所で菊池篤忠初代院長の後輩だったんですけど、池田に電車を走らせてそこへ町を作るから衛生環境を整える為に病院を作ってくれないかと篤忠さんに頼んだそうです。分院を作る意図は他にありましたけど、池田回生病院の100周年の時にそんな話をされていたことを覚えています。

ーー思いがけないところに話が繋がりますね。それでいうと中央公会堂に多額の寄付をした岩本栄之助さんも最期に回生病院に運ばれたという話がありました。

久富:50年くらい勤めているといろんな人が話をしてくれるから、それが少しずつ繋がっていきますね。

ーー勤めていらした当時の回生病院はどんな印象でしたか。

ヨシダ:家庭的な雰囲気のあったかい病院でした。

スダ:移転しても古い患者さんが来て下さるし、回生って聞いただけでも親しみを感じます。

アサウラ:今の人達がこう言う昔の話をちょっとでも知ってくれたら、また愛着が湧いてきますね。

久富:同じ思いの人はいるでしょうから、ぶつかっていけばまだ分かる事があるかもしれませんね。今回たまたま電話1本からこんなご縁が出来たので。

▲上:佐藤進男爵、下:石黒直悳男爵の書。大正8年に待合室に掲げられた

(「一視同仁」は回生病院の院是である)

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

それぞれに語って頂いた病院像。今は姿の無いものですが、実際にその目で見て来られた方のお話によってさらに解像度が高くなったのではないかと思います。

思いがけず聴くことができた回生病院第一院歌は本当に美しい歌でした。市役所、図書館、公会堂が並びその対岸に高等裁判所、そして大阪回生病院があった「大阪のすべて集まる」中之島のよき時代が詰まっています。対談から抽出した短いものですが、よろしければ下記リンクからご視聴ください。

・大阪回生病院第1院歌(1番のみ歌唱)https://youtu.be/-mEY0RMZNfE

今回の聞き取り内容が、100年史に書かれていた記述だけでは読み取れなかった内装の様子や病院での生活を知る為のひとつの資料となれば幸いです。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2020年はnoteを使い始めた年でもありました。

長い間ブログなどからも離れていたので、拙文ながらいくつか記事を纏められた事は嬉しい変化でした。ここまで気ままな調べ事の記録を読んでいただき本当にありがとうございます。また来年も何か残していけますように。

(文:りせん、編集:田んぼ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?