謎の建物の正体を追え!中之島の古城病院④絵葉書の3代目本館と大広間

日ごとに秋も深まる10月。最初に絵葉書を目にしてからちょうど1年が経ちました。かつて中之島にあった病院のお話にもう少しだけ、耳を傾けてくださると嬉しいです。

今回はいよいよ最初の絵葉書に描かれていた建物について触れていきたいと思います。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

・3代目本館の竣工

2度の焼失にも挫けず、菊池篤忠初代院長は回生病院本館再建の決断をします。

類焼せずに残った西病室に入院患者を移し、診療も暫くはそこで行っていました。

そして大正4年7月24日、病院の創立15周年記念日の前日に3代目回生病院本館は竣工します。

3代目本館(大阪回生病院70年史‐最近10年のあゆみ‐より)

木造3階建て、外壁は鉄鋼コンクリート造りの本館は2代目よりもさらに細やかな装飾が施され堂々たる外観となりました。

菊池篤忠初代院長の孫にあたる菊池二郎著の「回生」によると、‶5つの赤い塔屋と尖塔″を持つことが特徴の一つとして挙がっています。竣工時からずっと同じ色であったかは定かではありませんが、ただ赤色の尖塔と聞くといっそうお城のようなイメージが強くなります。

こちらは控訴院方面から歩いていくと見える本館の絵葉書です。

オークションに出品されていたこの絵葉書の商品の説明には「宗兵衛建築事務所」との記載がありました。最初はぴんと来なかったのですが、田んぼ氏が「いや、これは宗兵蔵の間違いではないか?」と指摘。この時代、個人の設計事務所は限られていますし、わざわざ説明に書くくらいだから著名な建築家のものだと明記しようとしたのかもしれません。

のちに調べ進めると沿革史・60年史にしっかりと宗兵蔵の名前がありました。「近代建築画譜」及び「近代大阪の建築」でも回生病院の設計者を確認することができます。

宗兵蔵または宗兵蔵建築事務所が手掛けた建築としては難波橋(装飾、意匠設計)、生駒ビルヂング、莫大小会館、旧柴島浄水場送水ポンプ場などが大阪市内に現存しています。

宗氏が独立した事務所を開設した年、そして回生病院2代目が焼失したのが大正2年。意匠設計を担当した難波橋の竣工が大正4年。これと同時期に回生病院3代目の業務を担っていたと言うことになるでしょう。

2代目を設計した日高胖に続き、親しみの深い建築家の設計であったのはとても嬉しい事でした。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

・大広間の宴

それでは建築概要と内部の様子を見ていきましょう。

◎大阪回生病院 3代目本館(1915年竣工) - ryugamori https://ryugamori.hatenablog.com/entry/2020/10/29/123954

大きな変更点としては病院玄関が南東角から東側道路に面する位置になったこと。また、本館2階は複廊下法式と言う病室同士が向かい合わないような工夫がされていました。これは現代の大病院が取り入れているものと同じで、当時の個人病院としては驚異の発想だったようです。廊下には広い桜の一枚板が使われていました。

本館配置略図 2階 (国立国会図書館デジタルコレクションより)

ここまで詳細にわたって描かれている内部の写真は残っていないのだろうか、と言う疑問も浮かんできます。

とりわけ2代目の時から繰り返し描写されていたガラス張りのあかり採りのある天井、待合室の大広間。

60年史にも内部の写真はいくつか掲載されているのですが、集合写真や機器類をメインに撮ったものが多く、細かな意匠を確認んできる写真はありません。絵葉書や当時の中之島に関する書籍を探してもなかなか見つける事ができないまま時が流れて、今年6月。休館していた中之島図書館が再開される頃にもう一度既読の資料を読み返す機会をつくりました。

中之島図書館には沿革史の他、回生病院の「創立100周年記念誌」が館内閲覧用として所蔵されています。金のプレートがついた立派な装丁の一冊です。

その100年史の中にまさに探していた大広間の写真が載っていました。

3代目本館の大広間(回生病院創立100周年記念誌より)

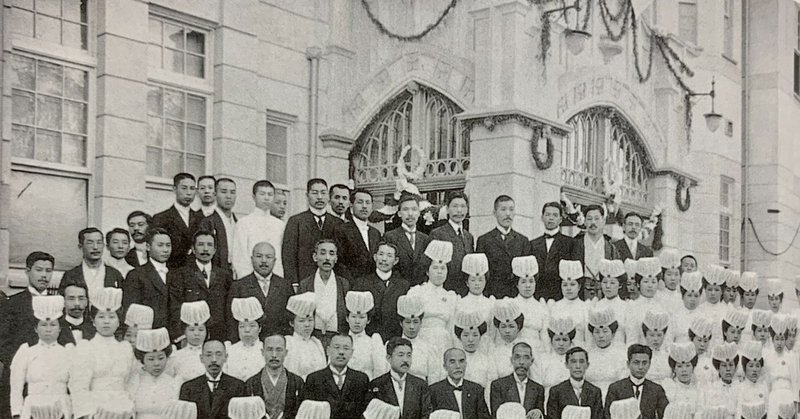

キャプションには大正6年の第18回記念日宴、創立記念日の写真と書かれていました。普段はここに待合の椅子が並んでいたのでしょうか。広い空間にテーブルが並べられ、大きなパフスリーブの制服にひだが取られた看護帽を被った看護婦達の姿がずらり。奥に院長をはじめ医師や他の職員の姿も見えますね。

そして天井の方に目を向けると3列のガラスブロックが確かに写り込んでいました。ここから光を取り込んで、中央付近は明るく照らされているのでしょう。鬼灯のような形の照明、ガラス窓がついた背の高い扉も確認する事ができます。

大広間と呼ばれるのも納得の空間で、60年史の記録を読む限りでは一定期間このように院内で創立記念日を祝っていたようです。華美な装飾はありませんが、これだけでも病院の輝かしい時代を感じさせてくれる一枚でした。

この宴のあった大正6年は西病室との間にあった土地を買収して、当初菊池篤忠が夢見た絹笠町の一角すべてが病院の敷地となった年でもありました。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

他にも100年史には玄関部での集合写真や、手すりの写真(階段の親柱と思われる)等が載っています。

(玄関の凝った装飾がよく分かる集合写真・大正4年)

・ある病室の絵葉書

もう1枚、病院の内装が分かる絵葉書を田んぼ氏が入手していました。

「回生病院ニ於ケル山中ノ下女はる」とキャプションのついたこの絵葉書は病室での患者の様子を写したものです。沿革史に書かれていたように本館の病室にはすべて床の間が設けてあり、この絵葉書でもそれを確認する事ができます。

当時は入院の際に家から布団等の寝具を持ち込んでいたそう。

どうして下女の写真を残して絵葉書にしたのか詳細は謎に包まれていますが、山中家にとって彼女も家族の一員であり、立派な布団を持ち込んで療養させるような大事な存在であった事が分かる一枚でした。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

余談ではありますが田んぼ氏の現代語訳ブログから抜粋して小話をひとつ。

3代目本館の開院式が行われた大正4年7月24日の様子については、沿革史におよそ次のような記述があります。

「7月24日 以前から絹笠町2番地に再築中の本館が竣成し、開院式を挙行する。招待した来賓が午後1時より続々と来観し、最終の午後5時までにその数は270名に達した。この日は燃えるような暑さが特に厳しかったので、院内には多数の模擬店・冷布・氷柱・扇風機等を備え付けて、来賓のもてなしに努めた。」

この日は回生病院からほど近い大阪天満宮の夏祭り、天神祭の宵宮。模擬店も並んで、病院の中も外もお祭りの気分に満ちていたことでしょう。

沿革史から、当時の楽しく賑やかな空気が伝わってくるようでした。

玄関側から見た3代目本館(回生病院所蔵)

(本文:田んぼ、りせんの共同編集)

※100年記念誌の資料はのちに回生病院が提供してくださったものから引用しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?