わたしの「物語」論

『アリョーシャ年代記』を書き終えて

工藤正廣

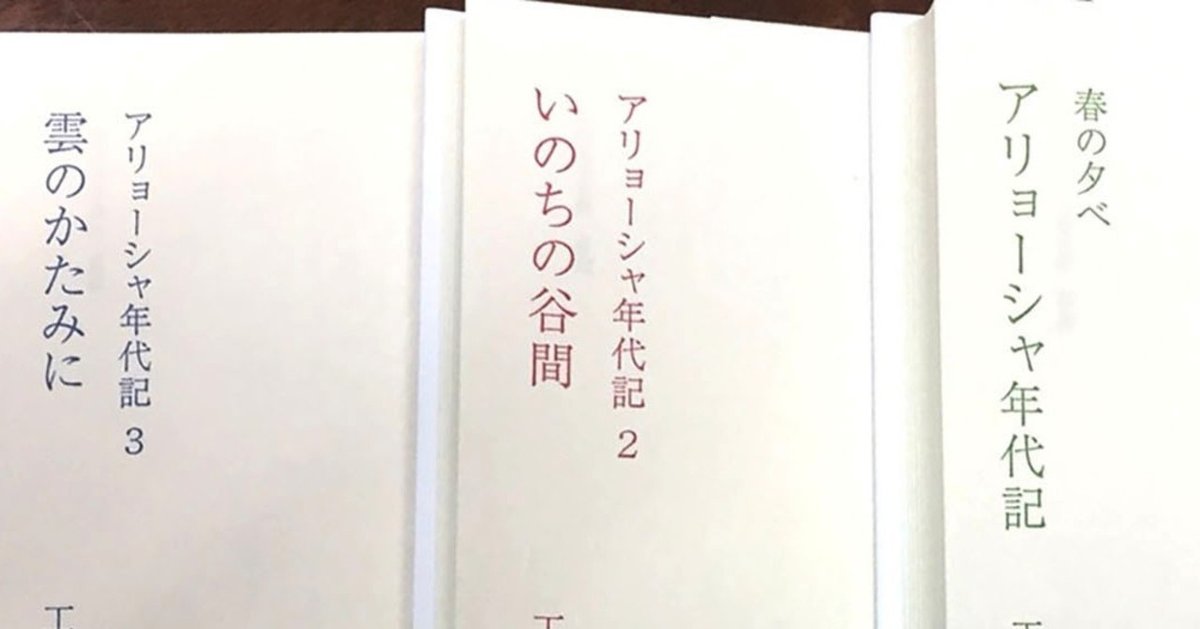

前のエッセイ評論中でそれとなく言及した、その物語『アリョーシャ年代記』(第一部「春の夕べ」、第二部「いのちの谷間」、第三部「雲のかたみに」未知谷)が、この春から夏にかけて出版され完結した。

そこでわたしはこの場をかりて、少し作者の側から感想をのべておこうと思った。日本の小説などには、巻末に作者のことばが併載されることはあまりない。作者は自作について一切述べない。これは作品だから自由に読まれるにまかせるという潔い態度だろうと思うが、読者論から言えば、なにか作者のことばがほしいところだろう。読めばわかるから、ということらしいし、作品に作者が口出しすべきではないという考えからだろうか。

それにしては、書下ろし新作でない作品の文庫普及版などでは、だれか批評家や作家たちが、読者のために解説を書いてくれる。作者の方でも、その作品の手の内を明かすといったことはしたくなかろうし、それを解説したら、その作品をこえてしまうようなまた別の作品が批評的な作品として生まれるだろうし、それは作者ではなく批評家の仕事ということになるのだろう。歌集などでも、誤読されぬように「自歌自註」のページを添えることもないではないが、だからといって、読者は作者のそれに従ってその作品を理解しようとは思うまい。自註というのも疑ってかかることさえあろう。

作者にとってはその書き終えられた作品が表現のすべてであって、その自余はどうでもいいということになろうか。これはかくかくしかじかの理由でこのように書かれたのだなどいう述懐などは、ずっとあとになって座談などで話にでるといったところだろうか。読み巧者の批評家などは、きっと作者本人以上に、作品から作者が無意識に表現したその世界の意味をも抉り出すことができるだろう。一枚のタブローを描いて、絵として提出されているのに、画家自身が、この画はかくかくしかじかの意図でもって描かれたものだと自註をつけたところで、それでその画がどうなるというものでもあるまい。

わたしが言いたいのは、芸術作品というのは、後で作者がどうのこうのと言っても始まらないということだ。つまり、その作品は実は、作者をとっくにこえていて、作者の意識よりももっと多くの無意識の層を表現しているのではなかろうかということだ。

ところで、わたしは全800ページで、わずか一年そこそこのアリョーシャ流離の物語を描いたが、明瞭な作者意志によってそうなったのではなかった。いま思い返してみると、すべてはまた無意識へと戻って行って、もうわたしは思いだせない。無意識から突如噴火して来て、また無意識へと物語が戻って行ったというような気持ちだ。

*

ずいぶんむかしになるが、必要があって、トーマス・マンの『ヴェニスに死す』の文庫版邦訳を使って、テクストを解体しながら、この名品がどのように書かれたのか詳細な箱書きを表にして書き出し、設計図に還元してみたことがあった。その結果は、どのような小さな細部のモチーフであれ、どれ一つとして余計なものはなく、いわば水も漏らさないような稠密なテクスチャーであり、一個の建築物というものであった。プロット、モチーフ、モチーフの束、ターム、会話、語彙、時系列、その他その他、わたしが解体して表化した図は、見事な作品設計図だった。それをみれば、この名品がすべて分かる。しかし、ここから肉付けされた作品となると、またゆるぎない別世界が生まれる。

そこが無意識世界というのだと思った。作者はそのような緻密な設計図によって、何を表現したかったのか。それこそこの名品における、死の処理に関する無意識的官能だったのだろう。

これが彼の場合、長編の『魔の山』とでもなれば、そう簡単にはいかないことだったろう。(あ、いま、『魔の山』とここで書いて、はっと思い出されたが、もしかして、わたしの『アリョーシャ年代記』のリャザンスカヤ妃像にショーシャ夫人像が入り込んでいなかっただろうか、などと気づかされるが、わたしにも分からない。

あ、そうだ、『アリョーシャ年代記』に出てくる笛吹きの少年はポーランド人で、タデウシュという名だから、これは『ヴェニスに死す』の、アポロンの化身である美少年のタデウシュから発していたのだろうか?)

このような作品の登場人物プロトタイプの確定といった微妙な線引きは、作者自身にもよくわからない。

*

いま「プロトタイプ」というタームが出てきたので、敷衍しておくと、作品における、モデル、プロトタイプ(典拠)というのは、何も人物的モデルに限らないということだ。

もういちど、『ヴェニスに死す』の設計図に戻ると、あれは水も漏らさない設計図だった。あくまでも近代小説の成果だった。絵画で言うとルネッサンスに発するリアリズム絵画だろう。

そして書法は、「小説」である以上、すべては作者の管轄下にある。人物の運命も出来事もすべて完全に作者の統御のもとにある。

散文による「小説」とはそういうことだった。

恐縮しつつ、偶々、トーマス・マンの中編を例に挙げた。「小説」の厳密な統治力、今流の、いやなことばでいえば、作品のガバナンスとでもいうべきだろう。

そこでわたしはその厳しい作者戒厳令下の「小説」ではなく、しどけないとでもいうような秩序の「物語」について考えてみたい。

そこでの、プロトタイプ論ということにも触れたい。

*

『アリョーシャ年代記』の執筆と言っても、その始まりは、まるで不思議だった。作者のわたしには明瞭な、意識的な、強い作者意志の「小説」表現の発想などは微塵もなかった。なぜか?それは、わたしは詩の、長編叙事詩の散文版を思い浮かべていただけだったからだ。

それで打ち明けて言うと、真っ先に、パステルナークの「春の夕べに似ていないひとがいるだろうか」というような意味の詩句が、叙述のプロトタイプとして、絵画論的に言うと、「イメージの引用」として、ごく自然に思い浮かんだ。

それが第一部の「春の夕べ」の巻になってしまった。これはしかし考えてみると、本編の主題にもなるのだとは少しも思わなかった。つまり、主題は、ひとが「春の夕べ」のような存在になること、というふうな主題が隠されているなどと、作者のわたしは深く意識していなかった。それはまた、ひとは、究極は「故郷・ハイマート」に似て来てこそ真実ではなかろうかという無意識的思念だったろう。セルバンテスが言ったように、おおむかしの詩人は、自分をえらく見せるために異邦のことばをもとめて旅をせずに、ただ母なる故郷の乳房から詩を吸ったというような比喩にも似ていた。

ここにおいて、わたしの長編はすでに「物語」の羅針盤にしたがっていたことになる。羅針盤というのは、このように、プロトタイプ(典拠)ともなる先人の詩人の語句・フレーズの、「イメージの引用」だった。

*

こうして、ことばがことばを生み出し展開する書法であって、これは「小説」における作者位置ではなかった。

ことばが先ずあった。そのことばが、次のことばを生み出す。

そして転がっていく。どこへいくとも知られない機微を、一期一会を秘めたままで。どうみてもこれは「小説」のありかたではない。「小説」言語は、作者が全権を掌握する。

「物語」では作者は何らの権力も有しない。

せいぜいのところ、ことばが連帯してつぎつぎに生み出されて、それらのことばの集合が語りだそうとする運命や出来事、事象の書き取りを書記する書記係くらいの役目だった。

だから全権掌握型の「小説」作者のような苦労がさっぱりなかった。

執筆に、うんうん苦しい思いをすれば、脳も苦しむだろう。わたしの場合は、脳はとても喜んでエールを送ってくれているのが分かった。楽しいからだった。ちょうど絵を描いて時間を忘れるようなのと似ていた。

「小説」はこれまで、人生的であり、現実的であり、登場人物たちのさまざまな主題による葛藤の叙述とその問題の解決について、多大な労苦をささげてきたように思われる。

*

しかし、「物語」は、そうではない。

登場人物たちがいったん登場してしゃべり始めたら、「物語」は、もうそれでケリ(気づきの「そうだったケ?」)がついたようなものだ。

全権は彼らが掌握しているのだ。

作者は彼らのしもべとなる。

「物語」という語は、ロシア語で言えば、「さまざまに話す」というほどの意味で、この「さまざまに」という接頭辞に、当然ながら、声の「ポリフォニー」がニュアンスとして入っていよう。

では日本語ではどうかとなれば、古来日本語では、「もの・物」と言うのは、人知ではどうにもならない自然力をさしていた。それは従って、巨大すぎて動かせない岩といったようなものから転義されて、動かしがたい「運命」をも意味するようになって定着した。

そこで日本語で「物語」と言うと、どうしても「運命」を語るということが原義となるだろう。

つまり登場人物たちの運命の語りということになる。

*

これを「小説」書法では、作者が全権力を駆使して、解決しようと悪戦苦闘する。悲劇となる。悲劇の後のカタルシスをもたらそうと企むだろう。

おそらく、これは想像だが、人間脳にとってはそうとう過酷な負荷となるのではあるまいか。現実はこれほどの過酷なるものかと読者を「啓蒙」するからだ。これは日本なら、初期の浄土教で、これでもかこれでもかと死後の地獄図を幼児期から刷り込むのと似ていなくもない。

これは作者も苦しいだろう。展開された人間図によって、作者は悪夢づけになり、下手をするとそれに食い破られて、自らをいのちを殺すことにもなりかねまい。

人間脳は、きっとそのようにできているに違いない。

しかし「物語」は「小説」とは逆のベクトルだと考える。

*

『アリョーシャ年代記』は実はわたしにとっては、パステルナークの『ドクトル・ジヴァゴ』翻訳後の、宿題処理と言った意味合いがあった。翻訳した後で、のんびりとその後ろで寝転んではいられない。長編ジヴァゴから学んだものを、何らかの形で表現したかった。

評論研究は、手に余る。評伝的には、評伝詩集ということですでに上梓した(『永遠と軛、ボリース・パステルナーク評伝詩集』未知谷・二〇一五)。しかし、これではまだまだ不足だった。

『ドクトル・ジヴァゴ』をプロトタイプにした新しい「物語」が可能だろうか。しかしそれは不可能だろうとあきらめていたのが本当のところだった。

それが何という僥倖だろう、まったく即興的に、長いひと冬の始まりに、突然、まるで啓示のように、「春の夕べ」の小さなフレーズから、「物語」が湧き出し始まった。ひと冬のことだ。

設計図も、プロットも何一つなく、メモ書き一つなく、ただ即興で、ちょうど即興の演奏のように語り進み、絶えずその後景には、『ドクトル・ジヴァゴ』が自然の大地のように控えていた。わたしは安心だった。わたしは孤独ではなかった。脇道に迷い込みそうになると、ジヴァゴ本隊から伝令が走って来て、道を教えてくれているようだった。

わたしは、わたし自身の脳にいかなる負荷も加えなかった。脳の方が喜んで自分で展開してくれるからだった。もっと、もっと、善きことを書け、と言ってくれるようだった。しかし、現実はそうではないのだから、もっと不幸で悲惨な状況も運命も、血を吐くほど苦しんで書くべきだ、などとは一度も命じられなかった。

それもまたパステルナークの教えだったのだ。善きことのみを描け。悲惨も不幸も、善きことによってみ霊を讃え、埋葬せよ。悪念によって人間と歴史に躓くな。脳を愛情のよろこびによって満たせ。脳に、意識の機能に、世界の美しさをもたらすこと。それを、美しいことばとその意味、美しいリズムによって実現せよ。

たとえて言えば、そのようなことだった。

これがあれば鬼に金棒である。いくらでも善はこの世に満ちている。それを物語ることだ。詩はあしもとにころがっている、しゃがんでそれをひろいあげさえすればいい。そうかつて彼は言ったではないか。

*

書いている間、わたしは、子供時代にそうであったように幸福だった。

多くのロシア人の登場人物が現れた。彼らはほとんどわたしが実際に出会って別れ、もうこの世にはいなくなった懐かしい人々の面影がプロトタイプだった。もっともお世話になった人たちの追悼文もわたしは書いていなかった。それをわたしはこの物語で書いたように思う。珠玉のような善き人々であり、善き名であり、最上のロシア知識人だった。

こうしてみると、「小説」とはちがった「物語」とは、まさに詩の書法であるにちがいなかった。「小説」は散文で、いくらでもこの世の悪を描けばいいが、

しかし「物語」は、詩の書法で、この世の善のありったけを美しく描くことだったのだ。

「小説」という擬制(フィクション)の中で、はたしてわたしたちは真の自分自身を見出すことができるだろうか。

*

『アリョーシャ年代記』三部作の中で、作者が書き忘れたとでもいうように、大切な登場人物たちの幾人かの、その後の運命が描かれず、余白に積み残しになったような人たちがいるけれども、これは「小説」ではないので、作者の管轄下にはないので、彼らは彼らで、作者がわざわざ人為的に触れずとも、彼らの運命がちゃんとあって、それらは未来の時間の中で、どこかで無事に成就するのだと思う。その「未来」というのは、チェーホフが希望とする「未来」の時間のことだという気がする。

読者論的に言うと、その成就は、読者のうるわしい想像力の余白に残されていいのだと思われる。

*

いま、この物語の成立の経緯を思い返しながら、終わったあとでエヌ・オさんから教えていただいたことばが忘れがたい。「時」には二つのことばがギリシャ語ではあったという。

一つは「クロノス」。

これはごく普通に、日常の生活における「時」である。わたしたちはもっぱらこの時間を生きる。中世的に言えば、俗世の時間であろうか。しかし、わたしたちはこの「クロノス」だけを生きるだけではなかったのだ。

この「クロノス」の「時」を生きながらも、人には、あるときどういうわけか、突然のように、もう一つの「時」が顕われて、わたしたちに入ってくる。つまり、外から内部に入ってくる。

この、入ってくるもう一つの「時」を、ギリシャ語では「カイロス」というのだそうだ。

この「カイロス」という「時」がわたしたちの中に入ってくる。

それは、超越的なる神とか天とか、というふうにわたしたちは言うかもしれない。あるいは永遠に美しきものと、言うかもしれない。この瞬間、わたしたちは二つの「時」を生きるとでもいうように。

日本で分かりやすく言えば、あるいは西行の歌における、あの「命成けり(いのち・なり・けり)」という気づきであるかもしれない。

「物語」を生み出すのは、この「カイロス」の「時」であったのかもしれない。

*

このエッセイの追記。

『アリョーシャ年代記』三巻の巻末に、わたしは詩の章を加えた。もちろん、アリョーシャが書いた歌であり詩であるということになっているが、作者はわたし自身だった。『ドクトル・ジヴァゴ』巻末の二十五編の「ユーリー・ジヴァゴの詩」のひそみに倣った形式だった。物語の三人称にここではじめて、三人称でありながら、一人称が外から入ったのだった。

(了)

編集部より:このエッセイは詩誌『午前』16号より転載させていただきました。最後の数行を加筆しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?