ワンダフル・コウゲイ

全国観光特産検定のお勉強、本日もテーマは「工芸品」です。

今回わからなかった問題(このnoteは、テキストのサンプル問題で私が解けなかったもの・わからなかった選択肢をピックアップしてお送りしています。つまり「不正解だった・消去法等で正解できても選択肢の内容についてあやふやだった問題」を晒しています)の選択肢は、塗物と織物2つずつ。

では、いってみよー!(ドリフ風)

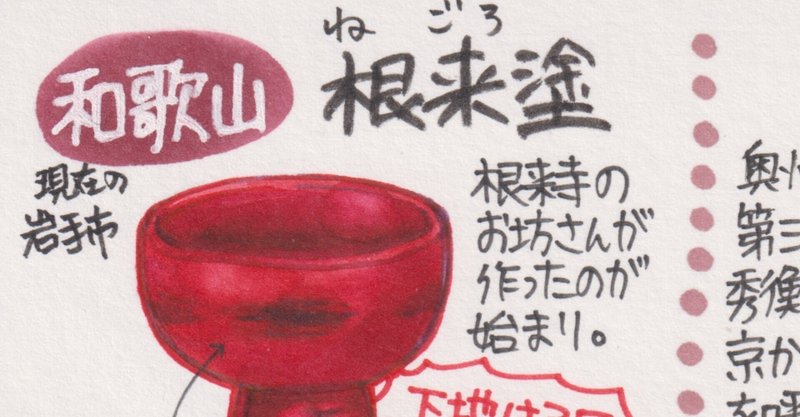

根来塗(和歌山県)

現在の和歌山県岩出市にある根来寺で、お坊さんたちが仏事や日用のために作っていた漆器が「根来塗」。鎌倉時代から作られていたそうです。これが有名になっちゃったので、朱漆塗のものを全部「根来塗」と言うようにななりました。

……って、前回もこのパターンありましたよね。ある一つのものが有名になっちゃって、それが属するカテゴリーをすべて有名になったものの名前で呼ぶようになっちゃったパターン(瀬戸で焼かれた陶磁器=瀬戸物 ⇒陶磁器全般=瀬戸物)。

根来塗は朱漆塗ですが、下地は黒なんですね。しかも、器を丈夫にするため大切な工程である下地は3回塗り。塗り、乾かし、研ぐ、を3回。まさに「大事なことだから3回塗りました!」です。

使っていくうちに朱塗の部分が摩耗して、下地の黒がじわじわ現れる。これがまた良いのだそうです。経年変化を楽しむ、愛しむ、って素晴らしい。その変化を楽しむためには「丈夫さ」がマストです。下地、大事。

和歌山県「ものづくり和歌山」のページと、東京国立博物館「根来塗」のページを貼っておきます。日用品は、芸術品になるのです。

秀衡塗(岩手県)

秀衡といえば、奥州藤原氏第三代ご当主。奥州平泉! ……くらいは、日本史の授業で習いました。その秀衡が平安末期、京から職人を呼んで、奥州特産の漆と金をふんだんに使い器を作らせたのが「秀衡塗」の起源だそう。

なんちゅー豪華絢爛‼ 招聘されたお職人もさぞ楽しかったでしょうね、腕がぶんぶん鳴ったでしょうね! 「ここいらの漆と金、好きなだけ使っていいぞ!」って偉い人に言われたら。そりゃうっはうはで、キラッキラに塗りまくりますよ。

KOGEI JAPAN、東北経済産業局のURLを貼っておきます。もうね、ページがまぶしいです。キラキラです。

弓浜絣(鳥取県)

鳥取県は米子市・境港市周辺で作られる織物。「弓浜」とは、米子市から境港市にかけての沿岸部の名称「弓ヶ浜」に由来しているそうです。「浜絣」ともいいます。

藍色ベースに素朴な図柄、ざっくりとした綿の風合い。昔は、農家の女性が家族のために仕事着や晴れ着、生活雑貨を織ったのだそう。「母さんが夜なべをして作業着織ってくれた~♪」……と唄っていたかどうかは存じませんが(笑)すごい技術を持っていたんだなあ、昔のおかあちゃんたち。

山陰ポータルサイト運営協議会「弓浜がすり伝承館」のページと、KOGEI JAPANのページを貼っておきます。

塩沢紬(新潟県)

新潟県南魚沼市周辺で作られている絹織物。大島紬、結城紬と共に「日本三大紬」として知られています。まさに紬の最高級品、トップ・オヴ・紬。

非常に細かい絣模様、紺や黒、白など渋めのシンプルな色味が特徴。

たて糸に生糸・玉糸を使い、よこ糸に真綿の手紡糸を使って織ります。他の紬に比べて薄手で、さらっとした手触りもありつつ、光沢があり柔らか。

……と、参考文献(下のリンク先)をもとに短くまとめてみました。が、知ったような書き方をして申し訳ありません。実際に触ったことはありません。触ってみたいな、トップ・オヴ・紬。

「塩沢つむぎ記念館」では、織物体験もできるようです。ということは、塩沢紬にも触らせてくれるのかな⁈ 「さわってごらん、ツムギだよ」ってスタッフさんが言ってくれるかな⁈(絶対言わない)

グーグルマップを見たところ、上越線塩沢駅のすぐ近くなんですね……って、青木酒造さんのすぐそばじゃありませんか‼ 「鶴齢」じゃありませんか‼ 鶴齢大好き‼

この禍が明けたら、ぜひお邪魔したいです。触ってみたい、塩沢紬。そして鶴齢を買って帰りたい。

いただいたサポートは、旅の軍資金として大切に使わせていただきます。次の旅を支えてくださると嬉しいです。応援よろしくお願いします!