もうひとつの9.11事件(2012年アメリカ在外公館襲撃事件)

あいさつ

皆さんこんにちは。本日は9・11事件の日ですね。最初に思いつくことはやはりツインタワーに民間旅客機で突入した映像でしょうか?それともテロ計画の首謀者であるオサマ・ビンラディンの顔でしょうか?私の場合ですと9・11事件で思い出すことは2012年9月11日に起きたアメリカ在外公館襲撃事件です。聞き覚えのない事件という人もいると思いますので、今回はもう一つの9・11事件である2012年アメリカ在外公館襲撃事件について取り上げたいと思います。

ベンガジ米領事館に火が放たれた後にポーズをとる男性の写真

注:偶然透かしの入っていない画像が見つかりましたが、出元のAFP通信は透かしが入っていたので、リンクを掲載します。

背景

時はアラブの春と呼ばれる中東での民主化運動が長期独裁政権を倒す一連の動きがあった2010年代初頭。多くの北アフリカに位置する国で民主化運動が活発になり、リビア、エジプト、イエメンでは政権転覆まで起き、内乱で収集がつかなくなりました。今回の話はベンガジが位置するリビアの話になります。リビアではムアンマル・アル=カッザーフィー リビア最高指導者および革命指導者(日本ではカダフィ大佐として認知されてる)が41年もの間国の指導者として政治の実権を握ってきたのですが、2010年のチュニジアにおける民主化運動がリビアにも波及します。

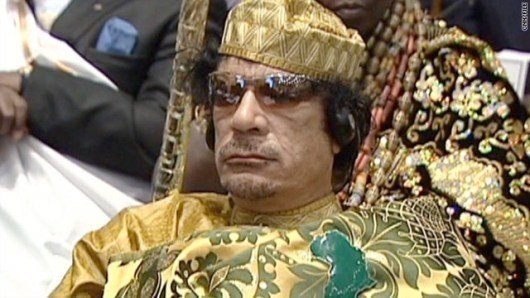

カダフィ大佐の写真

通常であれば、カダフィ大佐が対処可能な範囲の事案ですが、米国を含めた民主化支持勢力が軍事支援を行ったことで状況は一変します。2011年のリビア内戦勃発の際、カダフィ政権対北大西洋条約機構(NATO)、アラブ首長国連邦(UAE)、スウェーデン、カタール、ヨルダンとの戦いに発展。国際法上の根拠として、国際連合安全保障理事会決議1973(2011年3月17日)の元で介入が国連で許可されます。

決議内容の要点は以下の通り:

・即時停戦の確立を要求し、民間人に対する暴力、攻撃、人権侵害を完全に停止することを要求

・リビア上空に飛行禁止空域設定を課す

・市民と、市民が多い地域を保護するために「外国勢力による占領」を除くあらゆる手段を許可

・船と飛行機を強制的に検査することで武器輸出禁止と傭兵に対するアクションを強化

・指定した全てのリビアの航空便に禁止を課す

・リビア政府当局によって所有されている資産を凍結し、それらはリビア国民の利益のために使われるべきであるということを再確認する

・決議1970における旅行禁止と資産凍結措置を、さらに多くのリビアにおける個人に追加して課す

・制裁の実施を監視し、推進するための専門家パネルを設置する

注:決議内容の日本語訳は以下のリンクにて掲載されてます。

多国籍連合による介入でカダフィ政権は太刀打ちできるはずもなく、反政府勢力が街中に引っ張りだされて、銃殺されます。この時点で事後収集をつける為の希望は消えました。

注:独裁政権のレジームチェンジは最高責任者の権力譲渡過程で成功の可否が決まる場合が多く、台湾の民主化は良い例で、外部勢力による圧力がない前提で最高責任者の蒋経国総統が権力を譲渡することを決めたことにより、権力移行がスムーズに進みました。悪い例は今回のリビアで、外部勢力による圧力で最高責任者が殺害される原因を作り、権力譲渡過程を一切無視した方法がとられてる。

最高責任者の権力譲渡過程が無視された為、権力者の座を巡り、勢力対立が活発になります。更に、カダフィ政権の軍備品が闇市に流れたことで拍車をかけました。米国はベンガジの領事館とCIAの拠点を設置し、闇市に流れた武器の監視と民主化の承認をする目的で人員を配置してました。

事件発生原因

事件の首謀者達によれば、2011年に作成されたイノセンス・オブ・ムスリムに対する抗議です。イノセンス・オブ・ムスリムが物議を醸したのは2012年の7月に作品の一部をYoutubeに投稿したことに起因します。作中ではイスラム教徒を過度に刺激する内容だったとされ、その怒りが行動を起こすきっかけになったとされる。

注:イスラム厳格派のサラフィストを中心に2000人が抗議したとされるが、そのうち、何人が領事館の奇襲に参加したかは不明。

国務長官ヒラリー・クリントンの読みの甘さ

在ベンガジ米領事館の故クリストファー・スティーブンス大使は2007-2009年にトリポリにて、カダフィ大佐との外交をしてました。ベンガジへの赴任を推奨したのは当時の国務長官のヒラリー・クリントンです。

注:国務長官の職務に大使、大臣、執政官、その他外交代表者の任命推奨を大統領に伝える仕事があります。

領事館の入り口付近には門を除いて、防備がされてない

ベンガジ米領事館は襲撃されれば、あっという間に制圧されてしまうレベルの警備がされてました。建物の中にはsafe heavenと呼ばれる避難部屋があり、ここに入るには錠を解かないといけない仕様で、その他の脱出手段はない。領事館が襲撃された日は重油が撒かれ、火がつけられました。非難部屋に立てこもっていたスティーブンス大使らは他に脱出する手段がないまま有毒ガスを吸い込みながら脱出を試みますが、意識朦朧としてる中、現地住民が大使とは知らずに、病院まで担いでいったとされます。担がれた先の病院で死亡が確認されます。

注:米国史上、8人目の大使が死亡した事例ですので、大事件です。

ベンガジ米領事館の敷地内の図

任命推奨をしたヒラリー・クリントンに一定の責任はあるが、外交上の予算の関係で警備をケチったことが一番の問題です。当時、警備を担当していたのは殉教旅団(February 17th Martyrs Brigade←現地民兵)に警備業務を委託してました。事件数日前に前日殉教旅団は給与待遇を巡って、ストライキを起こしてました。問題は給与待遇の低さの割に命がけで米国人警備業務を担当させられる中、自前で銃の弾を準備させられてたことです。尚、殉教旅団に内通者がいて、襲撃計画に加担していたとされてる。

大使死亡という大惨事を招いたのはしっかりとした予算拠出を出し渋ったことが主な原因ですが、大使任命を推奨した以上、ヒラリー・クリントンに一定の責任がある。事件後、FOXニュースが中心に責任追求されてましたので、これ以上は言いません。

注:最低限度の弁護をすると、一応、挨拶程度に国務省から米国の基地や施設に対する襲撃に備える告知はされてました。

現地責任者の待機命令の功罪

事件当日は現地責任者が大使救出作戦を提案した元特殊部隊で構成された警備部隊(GRS)に対し、頑なに待機命令を出していました。GRSは領事館が襲撃されてる状況の中で命令違反を犯してでも、救出作戦を決行しますが、現地責任者の待機命令で初動が遅れて、すでに手遅れの状態になりました。現地責任者の主張として、自分達は招かざる客で現地の問題は現地で解決すべきの一点張り。事件前にも大使が市長との会談をした時、GRSは護衛任務にあたってましたが、メディアが来ない前提で会談が開かれる予定でした。どこからかその情報が洩れてました。それでも、会談は開かれました。日本であれば、メディアはペンで政府や役人を退治しますが、情勢不安のリビアではブラックマーケットの兵器が投げ売りされてる中では、いつ大使の首が引き飛んでもおかしくない状態です。

注:対戦車ミサイルや手りゅう弾もブラックマーケットで流れてるので、直喩で首が吹っ飛びます。

そんな大使の安全確保も手薄で、安全確保が難しい建物で、警備対象に当たる職員の委託先でのトラブルに最後の止めを刺すことになったのが、本国警備部隊の出動を拒絶した現地責任者というわけです。

ベンガジ大使の人物像

故クリストファー・スティーブンスの写真

そもそもベンガジ大使はどんな人物だったかについて軽く触れます。故クリストファー・スティーブンス大使は不安定な中東情勢の中で、ベンガジでも事態が急速に変わる可能性があるとわかっていました。それでも、故クリストファー・スティーブンス大使はこの状況を好機として見ないことは間違いであり、現地の人々とのつながりが外交の基盤になるという考えの持ち主でした。そして、彼が使命に思っていたことは、リビアでしっかり機能した民主主義政権樹立の手助けであった。一触即発の危険地帯での崇高な目標を持った素晴らしい人物であったと言えると思います。ただ、崇高な目標を実現する為に必要な警備予算を請求できるような影響力はなく、米国の警備業務委託の流れの中、その犠牲者になってしまった人物です。尚、事件当日は2001年の9.11事件の追悼するため、その日は領事館で過ごしていました。

CIA脱出の手助けをした傭兵達の話

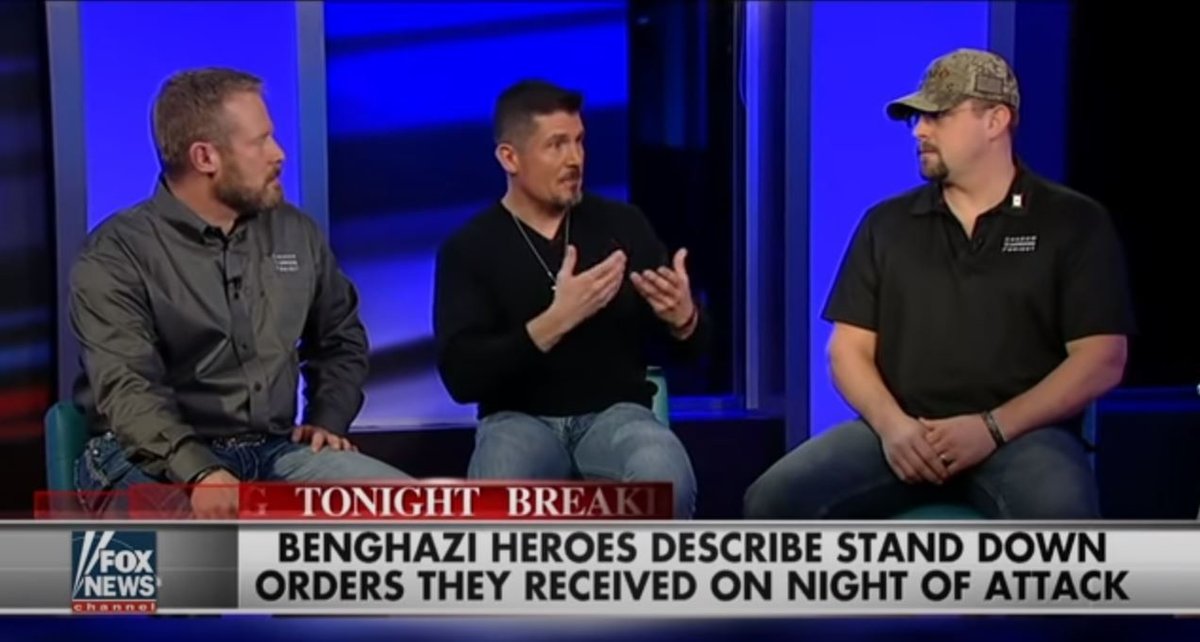

FOXニュースでインタビューに応じるGRS隊員

インタビュー全容は以下より

在領事館とは別拠点で近くにCIAの活動拠点がありました。先述したGRSはCIAの活動における護衛任務にあたってました。CIAの目的はカダフィー政権転覆後のブラックマーケットに流れた武器の回収です。CIA職員は情報や人間関係での仕事を行っており、GRSは警護及び、現地武器商人との取引を行ってました。

注:現地武器商人と取引をする理由は武器の保管場所の特定及び破壊が目的

武器回収任務にあたっていたCIA職員ですが、事件当日は拠点破棄で大慌ての状態でした。通常、諜報機関の任務遂行失敗と判断される時、ヒューミントの現地拠点の書類は燃やすなどの活動証拠の隠滅を行います。隠滅が終わった後、次は脱出です。今回の場合も同じです。ただ、問題は脱出です。周りは敵だらけで対戦車ミサイルも保有する重装備の中、正規軍の応援はなく、元特殊部隊で構成された警護任務にあたっていたGRSのみです。リビア当局の輸送車が届くまで13時間はGRSによる護衛でしのぎ切ったというわけです。GRSの隊員も何人か死傷者が出ており、文字通り満身創痍でのベンガジ脱出でした。

注:13時間という映画はGRS隊員の証言を元に再現された作品があり、インタビューはその中の「待機命令」に関する質疑応答です。2012年アメリカ在外公館襲撃事件のあらすじを確認したい人は視聴をおすすめします。

映画13時間のポスター

反政府勢力による奇襲

武装勢力は領事館に奇襲をかけ、その足でCIA活動拠点も奇襲をかけました。領事館は奇襲され、大使を見つけられず、ディーゼル燃料を撒かれ、建物を燃やされました。CIA活動拠点は防衛線を張っていたため、応戦があり、武装勢力は撤退します。

満身創痍の中での増援到着と13時間

トリポリとベンガジの距離がわかる図

領事館が襲撃を受けた際、トリポリの米大使館とGRSに救援を求めてました。トリポリの大使館から救援部隊が現場に到着するまで時間はかかりました。これはベンガジとトリポリまでの距離の関係上、時間差は仕方ありません。それまで時間を稼いだのが、GRSであり、トリポリから来た部隊は少数であったが、̠加戦し、リビア当局の輸送車が到着するまでの13時間は応戦し、応戦してないときは緊張感が漂う中での見えない敵とのにらみ合いが行われてました。リビア当局の輸送車の到着により、空港までの安全が確保され、何とか無事にCIA職員を国外脱出させることに成功します。

事件後の影響

ベンガジでの事件発生後、多くの反米国にて抗議が行われてました。主にイノセンス・オブ・ムスリムに対する抗議が多かったです。米国の友好国であるヨーロッパの国々でも抗議していた人もいたみたいですが、こちらはいつも何かしらについて抗議してるので、特筆すべき点はない。

一番の問題はリビア当局を支えるはずだった米国が現地の活動拠点を失ったことであり、リビア当局だけではブラックマーケットの兵器回収ができるはずもなく、2015年にはISILの事実上の活動拠点になってしまった。現在のリビアは未だに政情不安で治安が落ち着いておらず、故クリストファー・スティーブンス大使の思いは届かなった。

まとめ

事件が発生した理由の背景に各アクターそれぞれの責任があり、導火線に火をつけることになった例の映画がYoutubeというたくさんの人たちの観れるプラットフォームに一部公開されたことでしょう。ただ、この事件から学べる教訓として、防衛費節約のための委託先をよく考えるべきだという点に加え、国外脱出に向けての計画の見込みを見直すべき点が大きいと思います。防衛費は委託すれば、経費の削減効果はありますし、情勢が安定した国では大きな問題は特に発生はしません。今回のベンガジの件は不安定な情勢下での委託先の不満や業務放棄などの問題が明らかになりました。なので、不安定な情勢下での委託は可能な限り避けるべきだと思われます。

注:ベンガジのような場合で救援が届くまで全員死亡する可能性のある遠隔地域での警備業務委託は特に危険です。他の国でも不安定な情勢下での委託で業務を放棄して逃亡することは日常茶飯事です。むしろ、今回の件は珍しく、多くの生還者が帰らせることができたのは奇跡に近い。

国外脱出プランの見込みも甘く、危うく、関係者全員死亡という最悪の事態になり兼ねなかった事件であり、今一度、国外脱出プランの見直しをして損はないと思います。日本の自衛隊もジブチでの活動をしておりますので、国外脱出プランの策定は必要になるので、他国のことだと思わず、過去の失敗例から学ぶことも重要だと思います。