いつか尸体となるまでに

自作詩(東方Project二次創作)

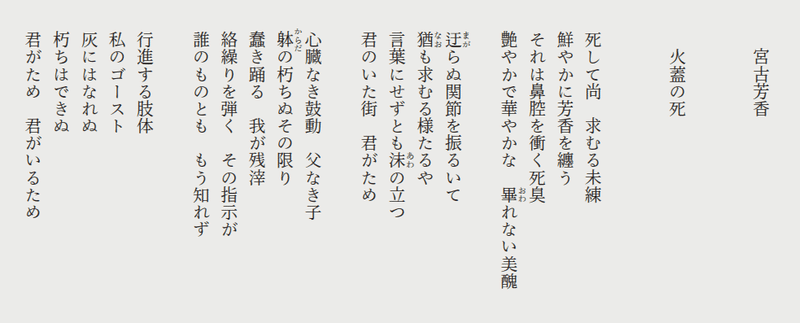

火蓋の死/宮古芳香

解説:

生きた人間、あるいは死んだ人間を、肉体はそのままに、しかし精神や思考はまったく別のものとして再生してしまう怪異は、世界的にも多く例がある。人の血肉を求め彷徨うゾンビ、魅了し主の眷属として振る舞わせるヴァンパイア(吸血鬼)。現代の彼らを題材とする作品では、その生前を知る者によって彼らを討ち取らせるような展開が鉄板の文脈となっている。まったく同じ姿かたちをした者の、変わり果てた姿に、人の性や尊厳、その人をその人たらしめる要素とはどこにあるのか、耽らざるを得なくなる。

中国においてこれら怪異に類似する存在としてキョンシー(僵尸)がある。中国の道教では死者を蘇らせる術というものが考えられており、死者(尸)を蘇らせた結果に応じて、尸解だとか僵尸だとか、様々な名が当てられる。うち、尸解(尸解仙)は、死後の人間が仙人として再生した姿とされる(仙人になる方法としては、最も低級とされる)。一方で僵尸は、ひとの死体を室内に放置すると、突然に起き上がり、人の血肉を求めて彷徨う、とされる。その体は腐敗しておらず、神通力を備え空を飛ぶこともある。彼らは道教を実践する道士が持つ符によって行動を抑えつけられ、時には道士の意思によって動く傀儡ともなる。

例外はあるが、ゾンビや僵尸に共通した特徴として、知性的な行動ができない。たとえば、目標を追跡する際に直線にしか進めないことから、彼らの存在を忌み嫌ってつくられた墓場では、なるべく角の多い迷路のような進路が作られており、これによって追跡を逃れたり、彼らがある場所から出ることを封じている。

かつて知性や感情を持っていたはずの人間、という意味では、彼らが怪異として蘇ったあとの扱いには虚しいものがある。彼らは大抵の場合、夥しく増殖して個体というより群体として扱われる。しかしその個体ひとつひとつの肉体には、生前の人生があり、共にあった人々もいるはず。それが、生者にとって危機的な怪異の一つ、という存在に押し込められてしまえば、生者は有無を言わせず、一緒くたに、逃げるか排除するかを強いられる。そうなれば最早、特別な人も、ただの怪異の群体の一部でしかない。それを細かく認識し納得するだけの隙は与えられない。

SFホラーやパニックホラーというジャンルの作品においてはよく見られる、かつての生者の姿を模った化け物は、否が応でも考えを起こさせる。我々が時に支柱や判断基準とする「倫理」とはどこにあるのか、そして「もとの人間ではなくなってしまった」とする閾値は何なのか、という問いを。

We dare not mourn our past lives, our loss will be reborn

Because I couldn't love who you were but you're not you anymore

かつての日々を悼む気なんて起きもしないで

この喪失はきっとまた蘇るんだ

僕はもう、君そのものを愛せない

君はかつての君ではなくなったんだから

宮古芳香は僵尸である。その額には符が貼られており、それが取り付いている間は、彼女を使役する仙人、霍青娥《かくせいが》によって制御されている。青娥を守るための盾として、時に愛玩する対象として、宮古芳香は飼育同然の扱いを受けている。

宮古芳香は尋常ならない回復力を持つ肉体と引き換えに、知性や記憶力にかなりの難がある。霍青娥によって肉体に防腐の術が施されているが、脳にまではそれが及んでいないらしい。また、生前の記憶もなく、本人を知る者の証言も作品中ではないことから、由来不明の死体となっている。

しかし、符が外れた時には「墓地一面に広がる紅葉の絨毯の上で、呆然とした様子で歌を詠んでいる」という作中で語られる様子や、その名前(みやこよしか)の音から、おそらくは平安時代の漢詩人である『都良香』が元ネタであり、生前の姿なのではないか、とファンの間では目されている。

日本でも中国でもそうだが、当時の漢詩人は、文人という国の中枢に関わる重要なキャリアが道筋となることが多かった。科挙と呼ばれる難関の試験を合格しなければならず、50代でなれたとしてもひよっ子として見られる時代もあったらしい。

唐の国で詩聖と語り継がれる李白や杜甫と言った文人をはじめ、歴史に名を残す漢詩人は文人として成ったか、なれずに放浪の日々の中で詩を残す者に分かれた。しかし科挙の試験の難関さから合格までに要する時間は尋常でなく、そのどちらも、経済的に困窮しながらも詩を追求する過程を経ていると言えよう。

日本の漢詩人も、そういった出世争いから逃れ得ない人生を過ごしている。都良香は弁財天に愛された詩人と言われ、都良香の詠った一句を上の句として弁財天が下の句を返したとか、羅城門で都良香が一句放つと、どこからともなく下の句を返す声があり、その声の主は茨木童子という悪名高い鬼であるとか、とかく伝説めいた逸話がある。それほどまでに詩歌の才を評価された存在であり、昇進の道を辿っていった優秀な者とされているが、都良香はある者(自身の門下生であった菅原道真とされる)に昇進の道を阻まれ、憤慨したままに人里を離れ生涯を終えたとされている。

東方Projectにおいて、宮古芳香というキャラクターがなぜその名を冠しているのか、その生前には何があり、なぜ仙人である霍青娥の下僕となっているのか、その経緯は不明である。作品中には茨木童子その人を元とするとされるキャラクターも存在しているが、そのキャラクターと宮古芳香には直接の掛け合いもなく、羅城門でのやり取りを連想させるような台詞だけが作品中にあり、それ以上の言及はない。つまりは、宮古芳香はあくまで、現代に至っては誰も生前を知ることのない、ひとりの人間の死体として描写されているのだ。

この詩『火蓋の死』には、僵尸とは何か、死体になってしまうとはどういうことか、という俺自身の思索を、あくまで唄の形にして放り込んだ。この詩を書いたときは、寺山修司の歌集『田園に死す』を初見していたときである。人間の血縁という枷を、時に裁断し、時に挽いてしまうような流血の歌を見て、死体、という宮古芳香のイメージと重なった部分がある。

宮古芳香は防腐の術を施されており、綺麗な肉体を保った存在であることから、裁断するような流血の詩には実のところ見合わないかもしれない。しかし、あくまで彼女が生きたはずの時代から、僵尸という知性を剥奪された状態によって切り離された存在であるところの彼女、その「かつてあったものと無理やりに引き裂かれた、綺麗な肉体」という像が、グロテスクに思えてならない。そこを書いたつもりだ。

一世を風靡したホラーゲーム『SIREN』に登場する死者である『屍人《しびと》』は、生きた人間を見つけ追跡し食い殺してしまう習性をもつ一方で、それ以外のときには、たどたどしい発話や液体にまみれ歪んだ表情をしながらも、生前の習慣を繰り返し行う習性がある。屍人になったのが一家団欒の家庭の中であるならば、屍人になった家族すべてが、その一家の中で食事をし、テレビを見て団欒し、またも眠りにつく1日を、恐ろしい形相になり果てた後も繰り返す。

他にも、『進撃の巨人』や『空の境界 矛盾螺旋』といった作品にも、生前の行動を繰り返す知性喪失者が描かれることがある。

俺の思うに、強い想いやそれに基づいた行動とは、ときにその人の死後までも継承され畏敬されることがある。

都良香が嫉妬した菅原道真は、右大臣にまで登りつめその才を存分にふるったが、讒言により太宰府へと左遷され生涯を終える。その死後は落雷など様々な災害によって世が乱れ、これを怨念と恐れた人々によって大宰府天満宮にて菅原道真は祀られる。日本の歴史的にも、征服された側の無念が世に残らないよう、鎮魂のために神社に祀られる例は数多くある。

ファンタジーの世界においては、怨霊や死体といったものが人格化され、生きる人間に影響を与えることがある。ときには人に取り付いて殺し、ときには人の背を支え強大な困難を打ち破る支えになる。

しかし俺が思うに、死者の念とは強力であるものの、そこにはゼロをイチにする力はない。言い出しっぺ、発破、号砲にはなり得ない。ファンタジーの世界においてはあり得るかもしれないが、現代にはあり得ない。死者の蘇りを明確に証明した例は今日においてなく、然るに、如何に死者の想いのおかげで成し得たものがあったとしても、それは受け継いだ人間がいたからこそのことである。

死者は、物事を始められない。物事の始めに立つことができない。それは、生きている人間との、致命的で、どうしようもない違いだ。

そして、だからこそ、生きている人間は、生きていることを大事にすべきだと思う。

強い想いが巨大な建築物を建立させることがあったとしても、その物事の興りに立ち、あらゆる責任を負うことができるのは、ただ生者のみなのだ。

『火蓋の死』とはそういうことだ。強い想いだけが残り、それを利用する者によって想いだけが引き伸ばされる。そこで起こることは、生者が生者の責任を持って行うことであり、死者は究極には蚊帳の外となる。

俺は、渦中にいて、責任を負ってこそ、得られるものと失うものがあると思う。そして、それをときに望んで請け負うことこそが、生者である意味であり、誇りだと思う。

まずは、死してなお想いが残るだけの者になりたい。そのうえで、いつか死体となる前に、生者として火蓋を切る経験を、なるべく謳歌していたいと思う。

(「長歌 修羅 わが愛」より) (中略)さればと眠る母見れば 白髪の細道 夜の闇 むかし五銭で 鳥買うて とばせてくれた顔のまま ...

Posted by 寺山修司とアーティスト達 on Wednesday, October 23, 2013

さればと眠る母見れば 白髪の細道 夜の闇 むかし五銭で 島買うて とばせてくれた 顔のまま 仏壇抱いて高いびき 長子 地平にあこがれて 一年たてど 母死なず 四年たてども 母死なぬ 五年たてども 母死なず 六年たてども 母死なぬ 十年たちて 船は去り 百年たちて 鉄路消え よもぎは枯れてしまふとも 千年たてど 母死なず 万年たてど 母死なぬ