重たくて軽い:内子町の矛盾と魅力

5月のGWは愛媛県の内子町に行ってきました。

人口1.6万人(2017年)の内子町は、元々和紙

と木蝋が有名な町であり、古くから大州街道の交通の要として、また四国遍路の通過地として栄えていました。今も町を歩くと歴史が随所に残っています。

私が内子を訪れた時、感じたのは体に訪れる違和感でした。

重たいのに、軽い。

歴史の重厚感で溢れた街並みなのに、足が軽い。

似たような街並みの琴平に行った時は、「私達の地域を守るんだ!!頑張ろう!!」

といったむしろ責任感や重圧を感じたのですが、内子は少し感覚が違いました。

この違和感の正体を考えてみたいと思います。

まず1つ目は、商売の圧迫感がないこと。

内子を歩くと、もちろん多くのお店に出くわすことになりますが、大きく煌びやかな看板で宣伝したり、店の前に出て呼び込みをしたりしているお店はどこにもありません。

お店に入った時も、店員さんがふわっと受け止めてくれる。

その空気の柔らかさが、違和感の正体の1つだったのかなと思います。

2つ目に、若い人たちが先頭に立ってええんよという雰囲気がある。

思い返せば、今回内子の町を案内してくれたのは、同世代の女の子でした。

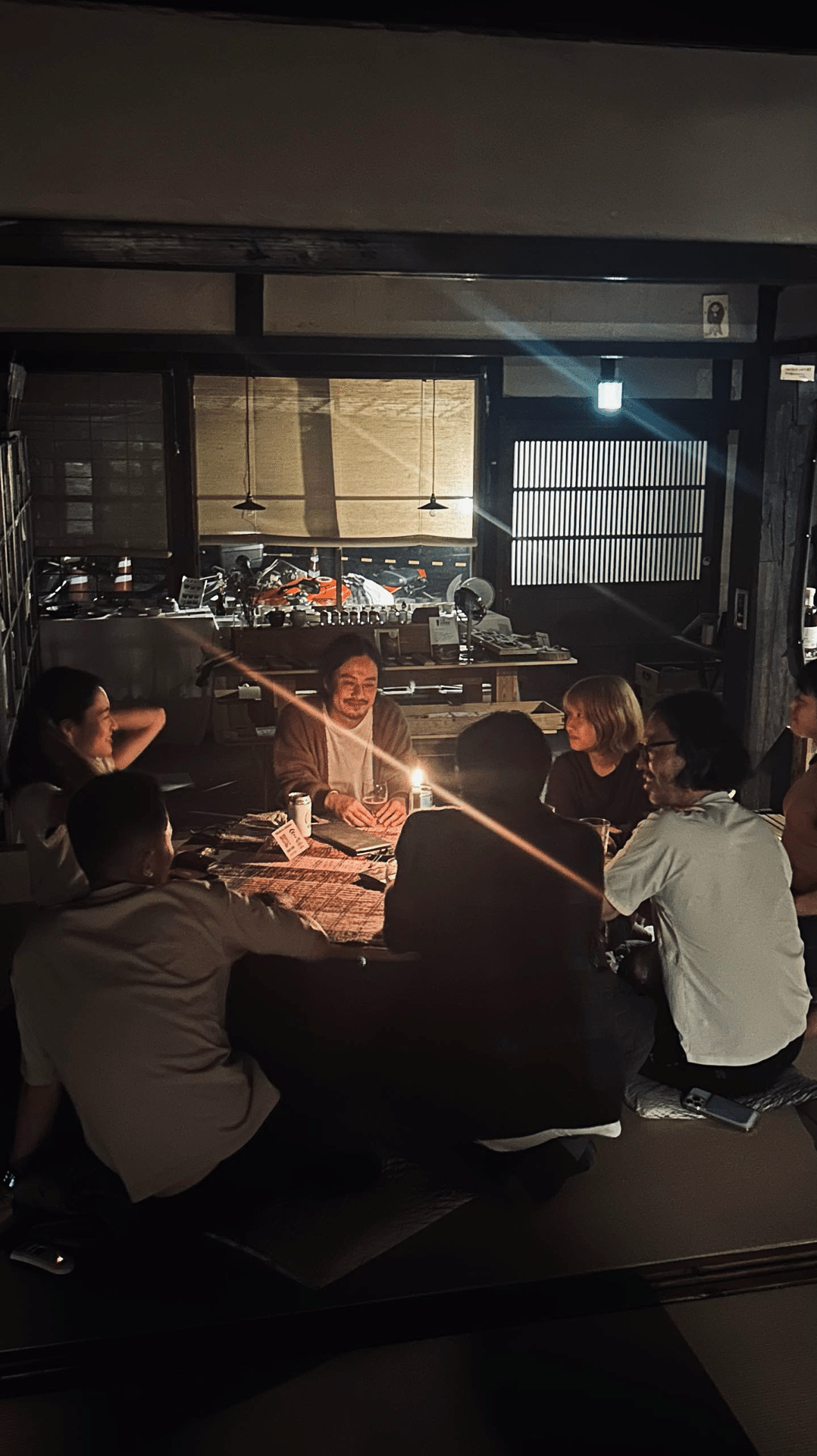

案内といっても、昔からある和紙の製造現場や木蝋、1926年から映画館や街を15億円かけて再生させた功労者の方まで、歴史を深堀りするためのキーパーソンに何人も合わせてくれました。

琴平に行った時は琴平バスの社長と、多拠点居住サービスの社長とが先頭に立って、さまざまなイベントを企画してくれましたが、この差異が先週の内子歩きの面白さだったのかなと思います。

さらに重要なポイントは、その人が移住1年目にもかかわらず、辺り一帯の住民の方々と顔見知りの存在であったこと。

その子も周りの人々の壁を溶かす、稀有な存在であったことは違いありません。

それでも、新参者を柔らかく受け止めてくれる地元の人々の愛情が、やはり町の重厚感も相まって、素敵な違和感につながったのかなと感じました。

3つ目は、この歴史ある街並みに、自然と触れ合える余白を残してくれたこと。

内子は、重厚感の中に、「抜け道」のような自然があるのです。

石かコンクリートの固い地面と伝統のある建物の数々。

普通だったらその圧にやられてしまう。「すごい雰囲気だなぁ...」で終わってしまう。

ただ、少し横に目を逸らすと、苔でいっぱいの細道がある。

霧が強い日が多いため、いい意味で圧迫感が消される。

近くを川が流れていて、そこに降りて行って、川を肌で味わうこともできる。

古びた住居の奥に見える石畳が、緑に覆われている。

こんな抜け道がいっぱいある、それが内子なんです。

内子は重たいのに、軽い。

実はこれには岡田文淑さんという、町並みを人生を賭けて守ろうとした1人の存在が必要不可欠でした。

この町が価値ある町であり続けるためには、あえて歴史を戻しに行く必要がある。

そう考え、長い年月と莫大な予算をかけて、内子は元の町並みへと戻っていったといいます。

例えば、コンクリートの壁を石畳に戻したり、昔ながらの丸い郵便ポストを設置し直したり。細かいところにもこだわっていたそうです。

・

・

私が内子に感じた違和感。

それは、いかめしい佇まいと対照的に、私たちの背中を押してくれる余白と愛情だったのかなと思いました。

また行きたいな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?