定点観察で見えてくる植民地支配の実相~板垣竜太「朝鮮近代の歴史民族誌 : 慶北尚州の植民地経験」(明石書店)

板垣氏は同志社大学社会学部教授で朝鮮近現代社会史が専門。これは著者が韓国・慶尚北道尚州(現:尚州市)に約2年(1999年12月~2001年9月)滞在し、この地での詳細なフィールドワークと資料調査によって明らかにした、20世紀初頭から1930年代までの植民地朝鮮の詳細な様相(2008年刊)。ちょうど私の母方の祖父母の故郷(慶尚北道義城郡金城面)が、この尚州から東へ約50~60kmほどのところなので、私はこの研究成果を殊の外親近感を持って読み進めた。

1910年からの36年間に及ぶ大日本帝国にょる植民地支配について、こういう詳細な実地調査に基づく著作を読むのは初めてだったが、非常に優れて有益な研究成果。各論については追ってこの著作の概要を私なりにまとめてみるが、私がこれを読んで一番印象的だったのは、よく「植民地近代化論」で言われる朝鮮半島での「近世と近代の断絶」~「立ち遅れた朝鮮を近代化してやったのは他ならぬ日本であって多くの恩恵をこの地にもたらした」という言説が、いかに表層的で一面的見方でしかないか~ということがここでもはっきり表れていることである。そうした「近代化」が何を目的として実施されたものだったか~この著作からは、その植民地支配下での社会の変容ぶり(近世の要素を色濃く残しながらも近代化されていく~それは近世の民族的要素が近代に「脱色」させられていく過程でもある)~それが「真の民族的近代化ではないことへの被支配者側の抵抗」「朝鮮人自身による内在的発展が疎外される中での葛藤」が様々に表れていて、誠に興味深い論考であった。それは著者が序論の中で述べている「『(近代)世界システム論』で言われる『周辺部』がすんなり『宗主国による近代化』を受容し変化していったわけではない」~という指摘とも相通じる。

以下、各論の簡単なまとめとして・・・

①まず著者は植民地支配前の「近世尚州の社会動態」から説き起こすが、この尚州という邑(ウプ)社会が「邑城(ウプソン)」という城壁に囲まれた地域であり、こうした単位が近世朝鮮での基本であったこと~また、支配階層として定着していく士族(所謂両班)やその下の吏族(主に行政執行役)にとっても基本単位であったこと~士族は日本の武士階級とは違い、邑城付近を避けて農村部に居住していたことなど、日本との違いが興味深い。そして16世紀頃からの急速な士族ネットワークの形成。書堂・書院・郷校など「教育施設」での漢学・儒学を中心とした教養形成とその伝承。そうした流れでの支配ネットワークの形成。さらに、吏族の中から士族志向の家門の出現~支配階級内での階層変化や融合。

②そして日本による植民地支配期に繋がっていくが、ここで非常に特徴的なのは、日本帝国主義による朝鮮支配は1910年から始まるのではなく、実は1905年の朝鮮保護国化(日露戦争後の第二次日韓協約)から(あるいはそれ以前から)本格化しており、この地域への日本人植民(移民)や資本の流入は1905年頃からすでに見られることである。そして、1907年には、植民地化に反対する「義兵闘争」を「暴徒」として鎮圧するために国家の暴力装置である日本軍がこの尚州にも入り込んでいる。そして、1910年代の憲兵警察制度確立へと繋がっていく。

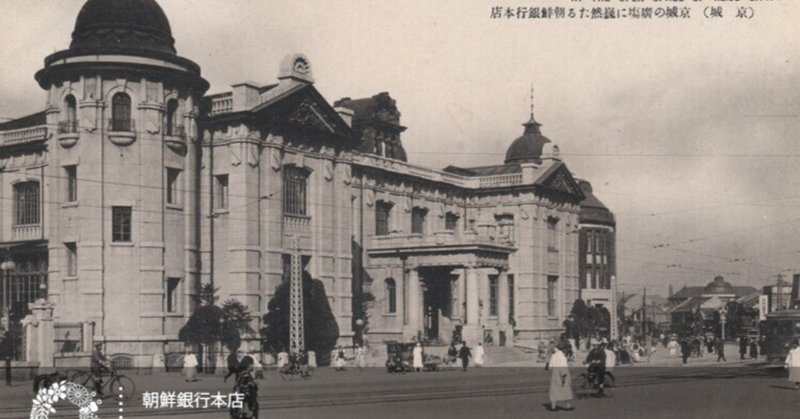

そして行政支配としての官僚制では、旧来の郡守-郷吏という支配システムが排除され日本人官僚が支配者として入ってくる。日本人の多くは邑内を中心に居住しており、徐々に「市街地化」されていく邑内の商業・交通などでの要職を占めていく。ただし、尚州ではソウル(当時は京城)のように日本人居住区と朝鮮人居住区は区別分断されなかったようである。また、朝鮮王朝期の城壁は1912年に破壊され、士族らの結節点だった「郷庁」は軍により接収されていく。

③産業構造においては、農業地域での養蚕業が主に日本の繊維産業に接合するように行政の介入が進み、1920年代になると中間の朝鮮人商人を排除して繊維大資本と行政が直接養蚕農家を支配するようになる。

また酒造については、近世朝鮮では自家消費用の酒造が農家などでごく一般的に行われてきたが、1916年の酒造令によってそれらが禁止され、専業的な酒造業者があらわれ、そこからの酒税は朝鮮総督府にとっても重要な収入源となっていく。しかし酒類の「密造」は絶える事がなく、それらの「密告と摘発」は、図らずも「植民地支配当局-地元資本-農家」が対峙する「政治の場」となっていく。

④また、所謂エリート階層(士族・吏族)においては、植民地支配によって次第に地域支配の実権を奪われていく中で、1919年「3.1独立運動」などで新しい教育を受けた「青年」たちが果たした役割も大きい。抗日組織「新幹会」や社会主義組織などでも士族・吏族出身者が多数見られ、従来の支配階層がそのまま日本の植民地支配を唯々諾々と受容していたわけではない。そうした動きの中での、近代化への意思と民族的尊厳の葛藤~邑内においては日本人と朝鮮人の民族対立や新旧エリート層の対立がより明確に。そして、1920年代以降、官憲の介入・弾圧や社会主義と民族主義の対立などによってこうした政治運動体は徐々に消滅したり「体制内化」していくことになる。

⑤学校教育においては、それまで士族家庭のネットワークを中心に重層的な漢文・儒学教育がなされていたが、「新式学校」の導入によって書院・郷校など従来の教育機能は棄損されていく。しかし、書堂などでの漢文教育は植民地期を通じて幅広く存続した。新式学校が普通学校として広く普及していく中で、そこに通う生徒は日本人植民子弟が中心で、多くの朝鮮人子弟は書堂や講習会といった別のシステムで学ぶ者が多かった~という単純な構図では必ずしもなく、新式の私立学校設立に向けて士族らが様々な試みを展開していたことも。しかし、それらの運動も多くは1930年代頃までに当局の不認可・介入などで徐々に廃れていく。そして、近世のシステムが植民地支配によって近代システムに転換してく中で、従来の「漢文・儒学教育」は急速に周辺化されていき、新たな知と支配の関係の中で日本語とハングルが前景化~それらのせめぎ合いの中で、排除と包摂の植民地近代システムが形成されていった。

⑥終章に著者は尚州のある小規模地主・次男の日記を取り上げている。これは、今年年初に読んだ板垣氏らによる「記憶の場」や最近の諸々研究成果とも通じるところだが、「一人の人物の日記」を通じてその時代の世相を読み解く、という試みは近年の歴史社会学でのひとつのトレンドのようでもある。ここで出て来るS氏~かなりの読書家でもあり、有産階級の次男坊としてそれなりの教養と自由な時間を持つ人物だったようだが、彼の1930年過ぎからの憂鬱症~それは著者が最後に言うように、個人的な病というよりは、1931年日中戦争勃発からどんどん体制翼賛化・戦時体制下していき皇国臣民としての役割を背負わされる植民地朝鮮の世相の変化と連動していると見るのが妥当なのだろう。

<付記>ちなみにこの著作は、板垣氏の東京大学大学院時代に文化人類学コースに提出された博士論文がベースとなっているようだが、本当に優れた研究者は博士論文を書く段階から優れた論考を出すものだよなあ~というのを、これまで読んできた優秀な研究者の論文共々、改めて認識したことであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?