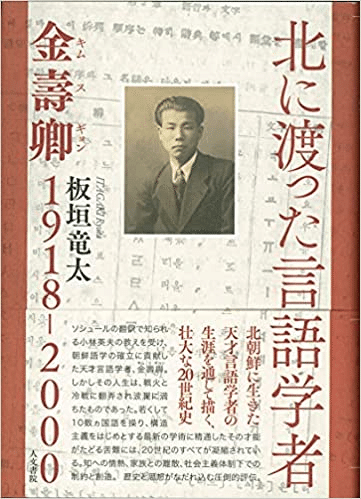

個人史から浮かび上がる国家と民族の歴史的変遷~板垣竜太「北に渡った言語学者:金壽卿1918-2000」

この重厚にして精緻な論考を、私は非常に深い感慨を抱きながら読み進めた。そして私個人や家族・親族の歴史をも重ね合わせながらの濃密な読書体験でもあった。これは、今年7月に刊行された同志社大学社会学部教授:板垣竜太氏の研究成果だが、この1冊の著作にまとめられる前にも、同志社コリア研究センターのウェブサイトにある「同志社コリア叢書」にある程度まとまった論考が発表されている。それが2015年1月30日発行『北に渡った言語学者・金壽卿(キム・スギョン)の再照明』(リンク先・・・http://do-cks.net/works/publication/korea02/)、及び2017年3月24日発行『日記からみた東アジアの冷戦』(リンク先・・・http://do-cks.net/works/publication/korea03/)である。部分的にはこちらのネット叢書の記載のほうがより詳細に記されたところもあるので、興味のある方は是非こちらも参照されたい。

そしてこの著作の一番の特徴は、金壽卿という稀代の才能を持った言語学者が生きて来た道程と共に、その学術的成果の変遷や北朝鮮内での国家との葛藤などが、入れ子構造のように編集されているところである。これこそが、ネット叢書にはなかった「白眉の部分」だろう。

まずは、金壽卿個人史の側面について~日本の植民地支配下に生まれ、京城帝大から東京帝大大学院へと進学し、言語学の先進的知識を存分に吸収していく様は、天才言語学者として大成していく萌芽を充分に感じさせる。日本の敗戦による祖国解放をソウル(京城)で迎えた彼だが、当時の知識人としては、マルクス=レーニン主義など社会主義・共産主義思想に共鳴していくのはごく自然な流れだっただろう。そして金日成(総合)大学の招聘に応じての越北。その他の北に渡った多くの知識人と共に、大いなる希望と展望にあふれていたであろうことは想像に難くない。しかし、1950年6月25日に始まった朝鮮戦争が全てを覆していく。党と国家の要請に応じて人民教育のための「宣伝部要員」として半島南部への派遣。その後の米軍仁川上陸による形勢逆転と北への退避~再びの南下と目まぐるしい「従軍経験」の間に、平壌に残された妻は家族と共に夫を探してソウルへ~離散家族としての長い歴史の始まりである。その後、金壽卿は北朝鮮という国家の言語政策の中核的存在として大いにその能力を発揮するようになるが、1960年代後半からの約20年間~なぜか金日成総合大学での教職や科学院言語文学研究所など重要なポストから外され、人民大学習堂(国立中央図書館)での司書に言わば「左遷」される。彼が曲がりなりにも「復権」するのは80年代末からである。1960年代~北朝鮮では「唯一思想体系の確立」という名目の下、国家的業績の何もかもがそれまで以上に「金日成個人の業績」に収斂され、その「教示」が全てを決定していくという一大キャンペーンが展開されていたし、それはその後、金正日という息子を後継者とする「後継者論」へと引き継がれ、「金父子の絶対化・神格化」に繋がっていく。そうした流れの中で、1958年に「粛清」された言語学者にして政治家の金枓奉(キム・ドゥボン)に繋がる金壽卿は、粛清までされなくとも党と国家としては「要注意人物の一人」ではあったのだろう。そして、人民大学習堂司書の職にある時期に、あるきっかけからカナダに移住した娘と中国で再会を果たし、その後、同じくカナダ在住の息子や妻とも再会できるなど、積年の思いを互いに伝え合う時間が持てたことは、分断国家よって引き裂かれたこの家族にとってどれだけ幸運なことだったか!特に終章で様々に語られる家族の対話などは、読んでいてもちょっと胸が詰まるものがある。

次に言語学者としての業績の側面~この人がソシュールやソ連の言語学者:マルの提唱する言語学理論を充分に吸収し、それらを援用しながら朝鮮語の言語学的研究に邁進していたことは、当時の世界的学問的状況から当然のこと。私は、北朝鮮の言語学者たちが建国当初から本気で「朝鮮語のばらし書き:ハングル文字を『子音+母音(+子音)』でひと固まり(一文字)とせず、西欧語のアルファベットのように表音文字それぞれを横に並べていく書き方」を実現すべくその理論化に励んでいたことを初めて知ったが、当時の社会主義国家を築いていく先駆者としては、「事物は全て唯物論的かつ科学的・合理的に発展させるべきで、固定的概念に囚われていてはいけない」という先進性に富んだ提唱と考えていたのだろう。それが実現することはなかったが、理論的にはあり得る話ではある。そして新たな朝鮮語文法を制定していく過程での「吐(ト:日本語の助詞に似た機能を持つ品詞)」の扱いについての詳細かつ綿密な考察。こうした論述は、金壽卿自身の論考と共に、ソシュールらの理論を充分に踏まえた板垣氏の解説自体が非常に優れて分かりやすく、この天才言語学者が為してきた業績について多くを知る事ができた。

そしてこの著作を読み進めていて、私にとって特に印象深かったのは、1956年ソ連でのスターリン批判と、その後の金日成の動きである。スターリンへの過剰な個人崇拝や権力の独裁化への批判が、なぜか金日成によって「自分以外の人物の個人崇拝画策批判・反動反党分子排除」へとすり替えられていき、北朝鮮での「1958年からの分派分子粛清」へと繋がっていくのは、何とも皮肉な話である。そして「スターリンの言葉」も「金壽卿らによる理論化」も、すべては「金日成元帥のお言葉」に置き換えられていくことの意味。

この著作~板垣氏自身もあとがきで述べているように、ウォーラーステインが近代世界システムを「大きな歴史の枠組み」で語るような手法ではなく、彼がここで目指したのは「一個人の小さな経験」の叙述を通して植民地主義と冷戦の作り上げた学問の壁を克服しようという試みである。その意味では、この素晴らしい労作は、今夏私が読んだ大作~益田肇「人びとのなかの冷戦世界:想像が現実となるとき」にも通じる、「個(々)人の歴史(記録や記憶)を通じて全体史に迫る」非常に意欲的な社会史像だと考える。

ちなみに、板垣氏の精緻にして客観的な論述ぶりは、北朝鮮内での一連の権力闘争・金日成一族による「唯一思想体系&指導体制」確立への流れについても決して批判・非難的ではなく、あくまで事実関係を冷静に論述するものにとどめている。その姿勢は、やはり板垣氏自身が述べているように、「あまりに反北朝鮮的言説とモノの見方」に溢れた現代日本においては、ある意味オルターナティブな姿勢でもあろうし、一種のカウンターパートたり得る。私はそれを大いに評価する。ただし私自身は、北朝鮮及び朝鮮総連支持者では、決してない。

<付記1>この著作を読み進めている間に、たまたま自分の机周りを整理していたら、20代の頃の懐かしい写真がゾロゾロ出て来た。その中には、たしか1985年に朝鮮総連傘下の学生団体代表団として訪朝した時のものも多く含まれていた。なんと懐かしい!としばし感慨深く見入ってしまったものである。当時、人民大学習堂にも訪問していて(語学ラボのようなところで撮った写真がある)、あの頃、金壽卿氏はこの国立図書館の司書として働いていたのである。わずか1週間ばかりの滞在だったが、その間私が感じたことの最も大切な根幹は「この国のシステムは根本的に大きな問題を抱えているな」ということだった。私はその「内なる声」を当時決して口外することはなかったが(組織内での立場もある)、ソシュール的に言うと、学生当時は「ラングのみを発し、パロールは内に秘めていた」ということになるか。

<付記2>そしてその訪朝時に、元山で母方の親族にも会ったのだが、私のオモニ(母)の叔父&従兄弟にあたる一家が、おそらく1960年代前半に神戸から北朝鮮に「帰国」している。その後その一家は、党と国家によって咸鏡北道の極寒の地に「配置」され、母の叔父はそこで妻を亡くしている(その後、現地女性と再婚)。幸い二人の従兄弟が優秀だったようで、私が訪朝した時には兄の方が元山農業大学教授、弟のほうが党の宣伝部要員として働いていて、地方出張中のため(弟の方には)私は会う事はなかった。出て来た写真の中にはその家族の写真も含まれていた。その後、私が20代の頃は毎年年賀の手紙をやり取りしていたが、いつからかそれも途絶えてしまった。あの家族の人たちは、今頃どうしているのだろう~ということも、この著作を読みながらしきりに思い浮かべたことである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?