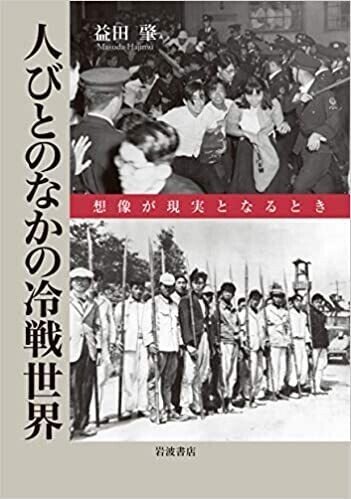

益田肇「人びとのなかの冷戦世界:想像が現実となるとき」~巨視的な視点と微視的な視点の融合~そこから見えてくる新たな構造

これはこの春頃、シンガポール国立大学歴史学部准教授の茶谷さやかさんがツイッターで「目からウロコ本」として紹介していたので、「読んでみたいなあ」とは思ったものの、何しろ定価¥5,000+税の専門的著作である。「これはちょっと個人では買えんな」ということで、ダメ元で神戸市立図書館に「購入リクエスト」を出しておいた。そしたら・・・買うてくれたよ!太っ腹、神戸市立図書館!サランヘヨ‼~と言っても勿論私のリクエストだけでなく、この著作の学術的・社会的意義を充分認めた上での購入だろう。歴史学者の加藤陽子氏も毎日新聞の書評で激賞していたようである(私は未読だが)。著者によると、これは元々2012年にコーネル大学に提出された博士論文が2015年にハーヴァード大学出版から刊行され、それをさらに大幅に加筆・修正した形でこの4月に日本語で出版されたもの。現在、益田氏はシンガポール国立大学歴史学部准教授なので、茶谷さんの同僚である。

ちなみに話はちょっと逸れるが、加藤陽子氏は例の日本学術会議での「会員任命拒否」された6人のうちの一人である。もっとも、加藤氏は私が知る限り所謂広い意味での穏健リベラル派あたりの立ち位置にいる歴史学者で、決して「左派」の研究者ではない。そのような人ですら「任命拒否」という形で排除しようとする現政権の狭量極まりない姿。拒否を決めたのはおそらく安倍政権時だろうが、その路線を継承している菅政権も同罪であり、NHKのニュースウォッチ9での有馬キャスターの質問に「世の中には説明できることとできないことがあるんですよ!」と逆ギレして済む問題ではない。そりゃ、自分が決めたことじゃなくて安倍が決めたことだから、説明できんわな、菅は。

という話は脇に置いといて・・・この著作、私は非常に興味深く読んだし、歴史というものを考える上での新しい視点を教示してくれる、実に学びの多い研究書だった。一般的に広く「東西冷戦」として捉えられる第二次世界大戦後の世界構造を考える上で、世界の大国の中枢を担う主要な政治家たちの言動や政策だけにフォーカスするのではなく、むしろ一般社会の普通の人々が当時どのように考え行動し、むしろそうした「下からの動き」が「冷戦構造」という「想像」を現実のものへと変容させ、その名の下にいかにその社会での「異質な者の排除」に向かっていったか~そうした動きが特定の国家や地域に限られたものではなく、1950年以降の世界でかなり普遍的な現象として立ち現れたことを、詳細な資料に基づいて克明に描き出している。著者が特に注目しているのが朝鮮戦争の勃発とその後の世界各国~具体的には米国・英国・日本・中国・台湾・フィリピンでの社会的混乱と、旧来の秩序を乱す者と見做された者たちの迫害・排除の共通性。それは米国ではマッカーシズムと呼ばれ、英国では1945年以降の労働党政権への強烈な揺り戻しとして現れ、日本ではレッドパージとして、中国では建国以来の「反革命分子粛清」として、台湾では「白色テロ」として、フィリピンでは「脱植民地からの再植民地的反動」として表徴される動き。ここで著者は「社会戦争」という言い方で、第二次大戦後その社会の混乱や各階層の対立に「保守層からの秩序維持のベクトル」がいかに大きく作用していたかを「草の根保守」として様々に論証しているが、それは決して「上意下達」的な社会変化ではなかった~むしろ「冷戦」という枠組みを援用することで、西側社会は「共産主義的」という名で異質な者たちを排除していき、東側社会(中国)では逆に「反共主義」というレッテルで多くの者を粛清していく様。

当時、朝鮮戦争勃発がかなり広範かつ真剣に「第三次世界大戦に繋がる」と捉えられ、北朝鮮人民軍による韓国(朝鮮半島南半部)侵攻が「ソ連の指揮・意向によるもの」と考えられていたか。実際の朝鮮戦争は、あくまで金日成政権が企図していたもので、当時のスターリン・ソ連は武器弾薬の提供や南侵承認など物心両面での支援はしていたものの、南侵を主導していたわけではない。しかし、朝鮮戦争という武力侵攻が世界に与えたインパクトは、今の我々が想像する以上に絶大なものだったようである。

この著作を読みながら感じたのは、この歴史学者の研究アプローチの意義である。巻末に付された著者プロフィールによると、立命館大学卒業後に新聞社勤務~その後渡米して日本語教師などを経て研究者生活に入っているという、なかなかユニークな経歴。私はこの長大な論考を読みながら、隅々にジャーナリストの視点~それは新聞社政治部や国際部記者の視点ではなく「社会部記者の視点」~を感じたし、また、ここで著者が世界の歴史を巨視的な視点と微視的・局地的視点の融合によって包括的に捉えようとする姿勢には、フェルナン・ブローデルらアナール学派からI・ウォーラーステインに繋がる「世界史の見方・考え方」の継承発展形をも感じた。歴史社会学的にも、今後の後続研究に拡がりを持たせる非常に有意義な視点と研究成果なのではないかと、一素人ながら考えるのである。

そして巻末の参照資料によると、著者による長年にわたる世界各国の公文書館などでの膨大な一次資料調査がそれを可能にしたのだろうが、そうした研究が、多くの機関からの研究助成費などによって支えられてきたであろうことを考えると、彼がもし渡米せずに日本に留まっていたならば、こうした大きな枠組みで物事を考える研究はそもそも不可能だったのではないか~自然科学も人文社会科学も、研究者を目指すものはもう日本にいてはダメなんじゃないのかな?そういう風にも感じた。

最後に、何よりも大切なのが著者が終章で述べているように「私たち自身もこの現代という坩堝のなかで現実の在り方を日々選択し、時には修正し、或いは承認することでその継続を支えている日常レベルにおける、いわば権力者」だということ。まさに我々一人一人が「歴史の主体者」だということ。改めて肝に銘じたいことである。そして、今後の研究にも注目したい非常に有能な研究者がまた一人現れたことを、私はとても喜ばしく思うのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?