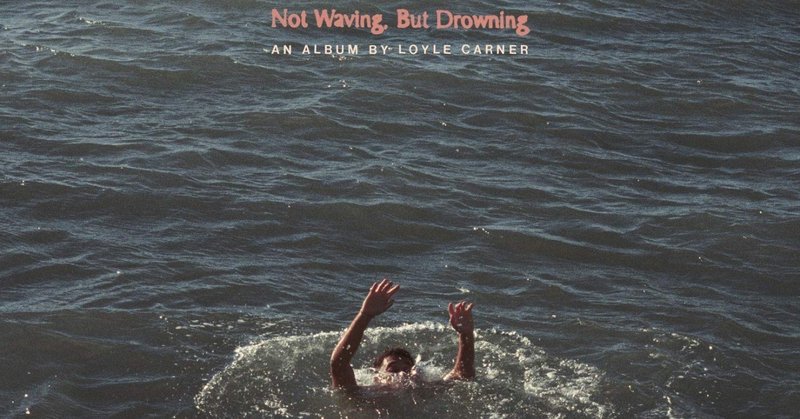

20/01/31 日記 手を振っているんじゃなくて、溺れているんだ

I read about a man getting drowned once

His friends thought he was waving to them from the sea but really, he was drowning

溺死した男についての記事を読んだことがある

彼の友人たちは、彼が海から手を振っていると思ったけれど、本当は溺れていたんだ

2020年も1ヵ月が経った。今月はどうだったか。新年になって気分を一新しようと願ったつもりが、なにも変わっていない。

死にたい、と思うときがあって、いささかショッキングな表現を使ってしまい、やや恐縮ではあるけれども、まあ、おそらくは、人よりそう思う機会が多い。それは果たして「死」を希求しているのか、「生」を諦めたいのか、いろいろな気持ちがないまぜになっていて、なかなか、一つ一つにアプローチできないままでいる。

とはいえ、根源にあるものが、なにかということには、思い至ることがある。

要するに、自分は、自分のことが嫌いなのだろう。

面倒な人間と付き合うことがうまくない。苦手だ。できることなら、避けたいと思う。

そう考えると、ほかならぬ自分が面倒で重たい人間だから、四六時中自己嫌悪を続けていることになる。自分で言うのもなんだけれど、苦しいだろうな。

だから、「優しい」などと言われると、戸惑う。嫌いな人を、目の前で褒められているような感覚。自分が怠けたり、醜い行ないをしたりすると、無性に腹が立つ。嫌いな人が甘えている状況を許せるはずがないでしょう。

それでも、毎日をやっている。日々の中に、軽やかさがない。

真面目にやっているつもりでも「重い」と思われるのは、やはり、自分の中に、なにかしらのセンスが欠如しているのだろう。普通の人がつまずかないところ、気にしないところ、うまくやれるところ、そういう点で不器用なのだろうし、そもそも、普通の人はこんなことを悩んで外部に書き散らかしたりしない。「自虐が重すぎる」とも注意されたっけか。

なんだかんだで、みんな、ポジティブな人が好きだし、そういう人に、そばにいてほしいのだ。いくら、自分などが、優しいとか、思慮深いとか、そんなことを言われたところで、近くに置いておけば、すぐにこちらの湿度にやられてしまうことを、誰もが気付いている。

一方で、自分としては、必要とされない人間、すなわち、自分に対して、ひどく失望している。嫌いで、近くにいると、落ち込む人間。そんな存在と、365日、24時間、一緒にいれば、誰だって生きていくのが嫌になるだろう。

死にたいということを、もっとユーモラスに言いたい。言わなくてもいいよと指摘されれば、それまでだけれど。そんな重たいことは、別に、詳らかにする必要はない。

しかし、自分の苦しみを、ある種のコンテンツ、読み物として、ネット上に投稿すると、「そんな余裕があるのなら、この人は大丈夫だ」と思われるのかもしれない。

あるいは、自分が憧れているような、明るく、生き生きとした話を披露している人たちは、実は、必死で助けを求めている可能性もある。

こちらに向かって手を振っているのかと思い、微笑んでいるうちに、相手は溺れているかもしれない。その違いに気付ける自信があるはずもなく。

Loyle Carnerのアルバム・タイトルにもなった『Not Waving, But Drowning』を思い出す(ジャケットも、まさにその言葉を表現している)。

Tom Misch、Jordan Rakai、Kwesなど、ロンドンの腕利きのミュージシャン(とビートメイカー)が勢揃いしたこの作品は、最新のベッドルーム・ミュージックにあるような音像と、1990年代のヒップホップ黄金時代のようなプロダクションを、ゆるやかに結びつけている。2019年のヒップホップの中でもひときわ輝いていたアルバムだ。

ジャジーで“クワイエット”な音像による、メロウで優しいサウンドに、耳を奪われる。ビートはほどよく丸みを帯びつつもタイト。本人の低い声によるフロウも、淡々としているようで、実はじっくりと歩みを進めていくような力強さにつながっていることが理解できる。叙情的でレイドバックしたジャジー・ヒップホップとして、幅広い層に受け入れられるはず。

その中で、たとえば、いくつかの曲でドラムを担当しているのがYussef Dayesであることに気づけば、UKジャズの潮流までも、この作品に脈づいているのが見えてくるだろう。

しかし、彼は、自身の感情や内面を、ナイーブに、赤裸々にラップしている。ここで歌われているのは、毎日の出来事や、自分のルーツに対して、ひどく傷ついた彼自身だけではない。行き場のない悩みにもがいているのに、表層的には明るく振る舞っていると受け取られてしまう、そんな現実に直面した人たち。

彼らはまさに、「手を振っているんじゃなくて、溺れている」。

過去の遺産に敬意を払いつつ、今日に生きるミュージシャンとしての感性をそなえた、この音楽は、既存の社会やマナーになじめず、苦しみ、落ち込んでいる人たちのそばにある。過度に力むわけでも、格好をつけるわけでもなしに。

Loyle Carnerのすぐれたアルバムを聴きながら、それをとても心地よく感じながら、ふと考える。

自分は、手を振っているように思われているのか。あの人は、溺れているのではないか。

どう見えているのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?