運のいい人、運の悪い人ー父ー

🍀 まるでドラマのような三代記

🍀 運のいい人、運の悪い人 もくじ

<1章> 薬草などの有用植物の販売 (2)

高原ではじまった若き起業

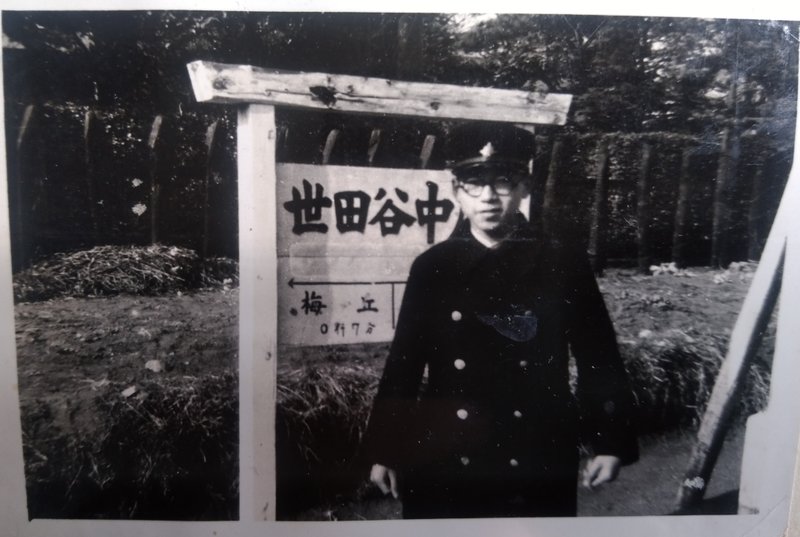

第二次世界大戦の終戦時、父は大学生でした。

戦時中は工学部で航空発動機の設計を学びながら静岡県で暮らし、東海大学の2回生として卒業します。

本人申請ですが…、東京工業大学に進み、戦争で東海大学の前身に再入部したとのこと。東海大学の創始者、松前重義氏と曽祖父は職歴で交わりますが、東工大についての真偽は不明瞭です。

終戦後、1年間の抑留生活を終えた祖父が戻るべき世田谷の自宅は空襲で焼失していました。

祖母と伯母たちは、疎開地の福島県に暮らしていました。

戦後の復興として食糧増産や就業確保が必要とされ、国策としての「緊急開拓実施要領」によって農地の開拓事業がスタートした頃です。

南方の開発時に先発隊としてインフラ整備をした祖父が、開拓地の整備に関わるのは自明の理で、八ヶ岳の麓の高冷地開発の道を選びます。

こうして、戦争中それぞれ別れて暮らしていた父の家族は、新天地に移り住みます。

学生生活を終え、八ヶ岳高原の野辺山に住む祖父の元に入植した父は、開拓地に現金収入のない事を目の当たりにします。

そして、山野を歩き廻り、八ヶ岳高原にある自然物を調べては、書物を揃えて、換金できるモノを模索します。

昭和22年頃、まず販売したものは、東京都で必要とされていた家庭用の「文化薪」や「紙パルプ材」だったようで、野辺山駅から貨物車で出荷されました。

どうやら、戦前は今でいう国家公務員だった祖父の元には、親族や知人などからの中央の情報が入り、父も共有していたと思われます。

これが、学生生活から一度も就職したことのない父の事業のはじまりです。

好奇心を持ち続け、学びを追求した父の"自然研究"のはじまりでもありました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?