東京都美術館 「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展」

私がnoteに参加するきっかけになったメンバーシップ「オトナの美術研究会」を主催されている「ちいさな美術館の学芸員」さんも挙げられていたエゴン・シーレ展。この画家さんも私は初めて知りました。自分の興味だけではないところへ世界が広がるのを実感し、ワクワクしながら出かけてきました。

予約は割とスムーズに取れたのですが、出かけてみるとまぁまぁ人が多い。

男性の方が多い気がするのは気のせいかな、たまたまかな。

最初から全力で鑑賞すると人波で疲れてしまいそうなので、緩急つけて(=興味薄い作品は軽く目に留めるのみにして)先へ進んでいくと、そんなに混んでいないゾーンへ突入(展覧会あるある…皆、スタートは張り切るせいか人が滞りがち)

メインビジュアルの「ほおずきの実のある自画像」は油彩絵の具の質感というのか、塗り固め方が独特だなぁとしばし観察。肩や顔の角度もユニーク、こういう表情する男性いるよなぁ。(そこのあなたかも!?)

エゴン・シーレは人間の肌の色を表現するのに 赤や青や緑が使われてますが、肌に透ける血管や肌の赤みを思えば納得できます。うっかりぶつけてできる内出血(青あざ・青なじみ・青たん…地方により言い方様々)も原色の青というより 緑っぽい。仮に自分に色鉛筆や絵の具を渡されて「人の身体を描いてください」と言われても、思いっきり肌色作るところから始めそう。幼稚園や小学校でのお絵描きはそうしていましたし、図工の成績は5段階の3〜4あたりをウロウロしてました

あと感じたのは「手の表現」ですね。構図によっては「ここにこの角度の手?」というのもありましたが、どの絵も手のゴツゴツ感が表現されていて、こだわって描いたのかなと感じました。結構大まかにいいかげんに描かれているように見えても、よく見ると指の第二関節の丸みが描かれていたり。

もう一枚のポスターになっている「母と子」にも手が描かれています。手は人生を物語りますから、そこでモデルの人となりやその人らしさを表現しようとしたのでしょうか。

そう思いながら眺めていると、意外に足のかかとからアキレス腱のあたりや、ふくらはぎのラインとかちょっと独特なふうでいて、リアルさを感じさせる線の取り方をするんだなと気付いたりします。

と、ここまで書いて思ったのは、もしかしたら「ほおずきの実のある自画像」で表現したかったのは、彼自身の 耳から首筋のラインや、耳からエラを伝って顎先のラインなのではないかしら、と。そう思うと耳の形が画面左上のほおずきの実に近く見えてくるし、色合いも何となく近い。「ね、オレの耳かっこいいでしょ」とつぶやいたかどうかは知らないけど、そう思うとそうとしか見えなくなってきます。

となると、パネルの写真も何だか納得できる気がします。真正面の自画像にしなかったのも、手にこだわりがあったのも。

エゴン・シーレさん、確かにあなたの絵は世界中の美術館に飾られて、100年経って私の目にも触れましたよ。残念ながら世界で戦争は終わっていないけど…と心の中で呼びかけて美術館を出たのでした。

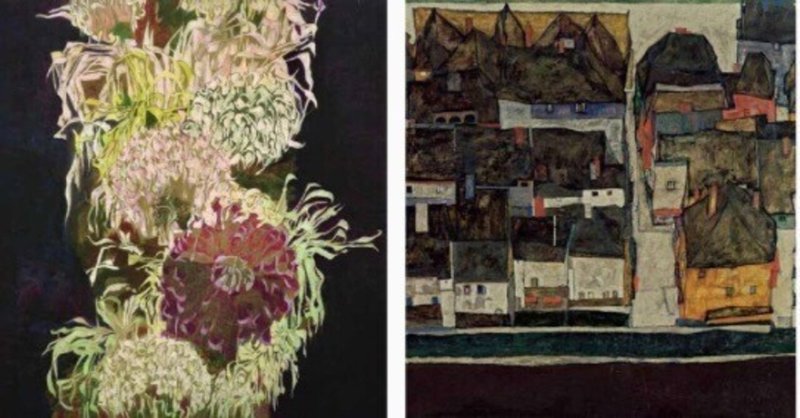

*見出画像は展示会HPより拝借しました。いずれもエゴン・シーレ(左)「菊」(右)モルダウ河畔のクルマウ(小さな街IV)レオポルド美術館蔵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?