【第38回】正直TKA,未来-4:満足度と期待度に関する ”言ってはいけない” 真実

阪和第二泉北病院 阪和人工関節センター 総長

格谷義徳

今回するのは “欲望には限りがないので,患者さんの満足度を常に満たそうとすることには無理があるのではないか?” という身も蓋もない話である。これは前に書いた “満足度を1%上げる方法” として患者さんが期待しすぎないように説明を工夫しておくということと関連するかもしれないが,実はもっと奥深い問題を含んでいるのでここで改めて考えてみたい。

人間の欲望には限りがない。これは決して悪いことではなく,これこそが人類のあらゆる分野における進歩の原動力になっていることは疑いようがない。振り返って,日頃われわれがどのような欲望と関わって医療を行っているかを考えてみると

1. 患者さんの良くなりたいという欲望(希望)

2. 医療者の患者さんを良くしてあげたいという欲望(気持ち)

3. 術者が社会的 & 学問的業績を得たいという欲望(社会的利益)

4. 術者が豊かになりたいという欲望(経済的利益)

などが思い当たる。2番目に挙げたわれわれの “患者さんを良くしてあげたい” & “人に喜んでもらえると嬉しい” という気持ちは人として根源的な感情であり,医療者の “自己肯定感” に直結するものだろうから,欲望と言うのはふさわしくないかもしれない。しかし,この崇高な気持ちでさえ外科医の学問的な功名心やお金の問題が関わってくると,話はそう簡単ではなくなる。

Image credit: oscar cesare (Wikimedia, Public Domain)

だが今回考えてみたいのは,最初に挙げた “患者さんの良くなりたいという希望” についてである。これは至極当然の気持ちとして認識され,あまり問題にされることはない。しかしこの一見純粋な “気持ち” に関しても考えておくべき問題(側面)がある。

経済の世界には “限界効用逓減” という有名な法則があるらしい。解説を見ると “消費財を消費すれば消費するだけ,満足の総量は増えても,満足度の増加は徐々に減少していく” とか “一定期間に消費される財の数量が増加するにつれて,その追加分から得られる限界効用は次第に減少する” という意味とされている。

なんのことか一読してわからないだろうが,これは “1口目のピザや1杯目のビールが一番美味い” 理由であるし,“年収が???万円を超えると幸福度はあまり上がらない” ことの説明に使われたりもする。しかし,少し考えてみればわかるが,これは “ヒトは欲張りなだけでなくすぐに飽きる” という(言ってはいけない)人間の本性に,小難しい名前をつけているにすぎない。

人間の本性を言い当てられているようで耳が痛い。

私がなぜ限界効用逓減の話を持ち出したかというと,“医療” は患者さんという生身の人間に対して行われる行為なうえに,患者さんは病気になって感情・心理に最も影響されやすい状態だからである。人間心理,つまり “人間の本性” を考えに入れておかないと患者さんを正しく理解できないし,正しい対処もできないのだ。

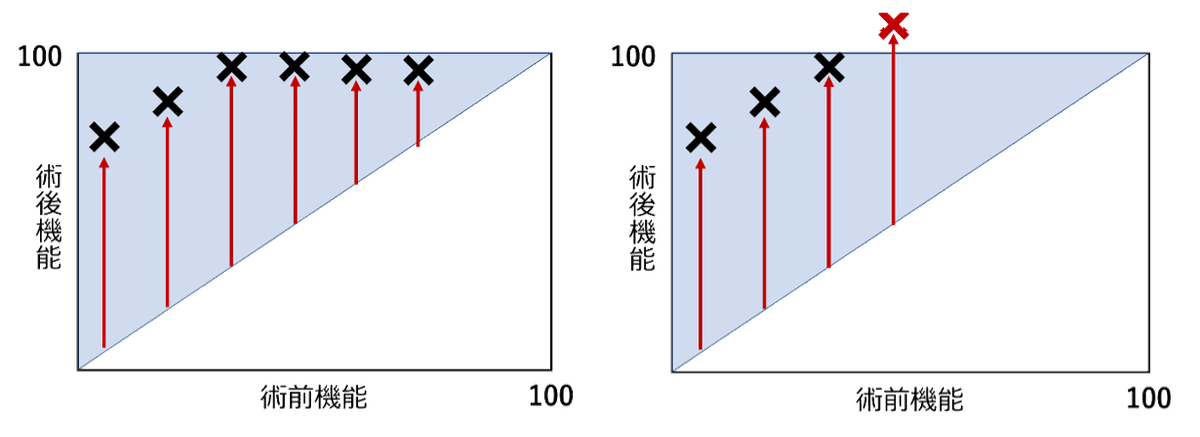

上図を見て,少し考えてみてほしい。AはもともとTKAの適応であった患者である。術前に著しく低下していた膝関節機能が大幅に改善するので満足度は極めて高い。このような成功例が積み重なって,TKAの術式全体としての “評判” が確立されると,膝機能が保たれた患者(B,C)も手術を希望するようになる。知り合いの患者さんが劇的に改善するのを見て手術を決断する人もいるだろうし,メディアの影響による人もいるだろう。このように手術の “適応の拡大” は “患者が希望” して初めて起こる。その時点での “期待度” (予期される機能向上幅から判断する)が “不安度” に打ち勝って初めて手術を受ける気になるのだ。術前機能が0点近い患者(A)だけでなく,患者(B,C)も手術を受けるとどうなるか? 術前機能に差があるから機能上昇幅には大きな差が出て(下図参照),満足度がA>>B>Cになってしまう。

B: 術前40点→術後100点 機能上昇幅60点

C: 術前80点→術後100点 機能上昇幅20点

TKAの患者全体を集団として捉えれば,これは “限界効用逓減” であるといえよう。期待した割に効果がなく,“有り難み“ が薄くなってしまうのだ。このように,患者側の “期待度” という一見純粋な “気持ち” にも難しい問題があることがわかるだろう。

術者側も “限界効用逓減” から逃れられない。患者と同じく術者も人間だから,欲張りなだけでなくすぐに飽きるのだ。膝機能が高い患者は求める機能も当然高く,概して変形は少ないから, “本来の膝が持つ形態や靱帯をできるだけ温存して高機能な膝関節を再建しよう” と考えてしまう。これはチャレンジとしては当然だろうし,世間の受けもよい。“高機能を目指して常にチャレンジするパイオニア!” みたいなイメージである。さらに(困ったことには),“神が作り賜うた正常膝関節” が進化や適応を経た最高の構造であるという(ある意味ナイーブな)考えは,この際むしろ自然で受け入れられやすい。だから靱帯や軟部組織をできるだけ温存しようとする試みがなされ,それらと干渉しない解剖学的なインプラントデザイン(Anatomic approach)が試されることになる。膝の形は確かに洗練されて美しいともいえるが,手持ちの材料で機械的に再現可能かというと話はまた別であるし,これこそがFunctional approachの基本的な考え方なのである。

これらのチャレンジが100点満点の膝機能を目指したものであるうちはそれでよい。同じことをしていたら進歩がないのも事実である。しかし,本来外科手術とは “一定の機能までの向上を保証するもの” であり “一定の機能的改善(幅)をもたらすもの” ではない。機能上昇には頭打ちになる限界があり,手術すればスーパーマンになれるわけでは決してないのである。だから所謂 “チャレンジ” が実際には実現不可能なタスク(下図)になってしまっている可能性も大きい。昨今のTKAでのハイパフォーマンスの追求を見ると,術後機能が100点を超えることを患者に期待させてしまっているのではないかという危惧を抱かざるを得ない。

手術すればスーパーマンになれるわけではないので,

術後機能が100点を超えることを患者に期待させてはいけない。

つまり医療の世界(特に人工関節の分野)において,術者と患者の両方が貪欲で “これで十分だ(Enough)” という感覚が欠落しつつあることが大きな問題なのである。実際は “Enough is not too little” というのが大抵の場合真実なのである。それなのに皆が “Never enough” と思い,“欲張りなだけでなくすぐに飽きる” から次々に問題が起こるのだ。次の章では,われわれはなぜ歴史を正しく認識できずに間違いを “繰り返し” 起こすのか考えてみよう。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?