東京大学将棋部員に将棋を教わる 後編

今回は前回のこの記事の続き。

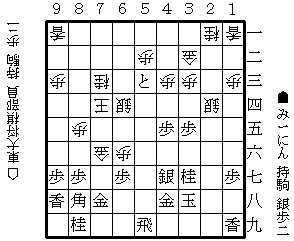

そして、現在の局面はこちらである。

(再掲第8図は△5二歩まで)

私はここで次の1手に悩んだ。

次に、△6七歩成がある。

それを受けて▲6六歩とするのも角が死んでしまってアレである。

いっそ▲6六角と角と相手の金を刺し違えようかとも思った。

そうすれば、相手の王様は一気に薄くなるので。

しかし、より良い1手はないか考え、私は▲7四歩と打った。

(第9図は▲7四歩まで)

これは次に▲5三歩成△同歩▲7三歩成△同玉▲5三飛成の狙いがある。

とすれば、△6七歩成は成立しないだろう。

というか、△6七歩成で負けたなら地力がなかったということになるだろう。

と思い、私は▲7四歩を敢行した。

以下、△同玉▲5三歩成とと金を作る。

(第10図は▲5三歩成まで)

ここで△5三同歩▲同飛成△6七歩成ならば▲5五角と角をさばいてなんとかなりそうである。

それでも対局中はあまり自信がなかったが。

さて、相手の人は△6四銀と受けた。

手厚い一手である。

(第11図は△6四銀まで)

△6七歩成が残っているもののこれで手ごたえを感じた。

私は▲5四ととと金を引き、相手の△7五銀に▲6三銀と打ち込んだ。

(第12図は▲6三銀まで)

そして、相手の△8三玉に▲6四ととと金を寄せるとともに飛車先を通した。

(第13図は▲6四とまで)

飛車を成り込めばあとはなんとかなるだろう、という気持ちで。

さすがに次に▲7四ととさせるわけにはいかないので相手の人は△同銀と取り、私は▲5二飛成と取り、飛車を成り込んだ。

(第14図は▲5二飛成まで)

ここで△6七歩成ならば▲3二龍△7八と▲7四金△9四玉▲8二龍とすればさすがに負けはないだろう。

というわけで、この局面になってほっとすることができた。

まあ、ここからの逆転劇は山ほど経験しているので油断することはないし、油断できるほど形勢を楽観していたわけではないが。

さて、相手の人も金を取られるのはまずいと判断したのだろう。

△2三金と金を逃がした。

そこで私は▲6六角と角と相手の金を刺し違えに出た。

(第15図は▲6六角まで)

以下、△同金▲同金の展開は相手の王様が急に薄くなるのでやりにくいだろう。

相手の人は△7一歩と▲7二銀不成を受けたが、私の▲7七金が幸便である。

取られそうな駒が働き、私の態勢は全軍躍動の腐敗、じゃない、不敗の態勢となった。

(第16図は▲7七金まで)

以下、相手の人は△6六金と角を取り、私は▲同金と金を取り返した。

相手は手に窮して、△8六歩と指したが、以下、▲7四金△9四玉▲8二龍と指して、相手の人は駒を投じた。

(投了図は▲8二龍まで)

終わってみれば私の快勝である。

さすがに、2枚落ちを選んだことを後悔した。

ただ、これは終わったから言えること。

本局でも△5八歩~△6九銀とか△6七歩成と踏み込まれたら正解手を指し続けることができたかは微妙である。

そう考えれば、2枚落ちが手合い違いになってしまったのは運によるところが多いようにも思える。

なお、私の相手をしてくださった相手の部員の方には厚く御礼申し上げる。

どうもありがとうございました。

また、部の機関紙、「銀杏の駒音」を購入することにした。

久々にこれを読んだ感想については、別日に「雑感」として述べたい。

では、今回はこの辺で。

もし気が向いたら、サポートしていただければありがたいです。 なお、サポートしていただいた分は、麻雀研究費用に充てさせていただきます。