くるっぷで出来ること

自身がくるっぷに初めて創作物を置いたのが2022年3月、本格的に活用しはじめたのが2023年2月。現在は基本的に日常進捗呟きツイート+作品の投稿を【くるっぷ】、くるっぷで投稿した作品のツイートや自ジャンル界隈の情報収集、交流を【Twitter】として使い分けています。

何ができるかできないか、そもそもどういう使い方をしてよいかいまいちわからない

創作者側と読者側のメリットデメリット

以上二点に要点を絞って自分なりまとめておきますので、そもそも【くるっぷとは?】という方の参考になればと思います。

※具体的な使い方についてはあまり触れません

※スマートフォンで操作しています

※自身のアカウントの画像を使って説明しております

①CREPE-くるっぷ-とは

オタク向けの国産SNSサービス。

タイムライン形式を起用したSNSとしての側面と作品の管理に特化した機能を併せ持つ、検索エンジン避けされたプラットフォームサービス。

こちらが公式による説明です。

Q&A

ブログ

まず前提として記載があるように、2023年5月現在はβ版となっています。ですので動作が不安定だったり一部搭載予定の機能が未完成だったりするので、完成しているとは言えません。

とはいえ、ユーザーの意見を取り込み都度検討され機能の要不要の判断・反映をしているのが公式による情報としてリスト化・開示されております。全てのユーザー意見が通るわけではもちろんありませんが、使っていての希望や疑問からより改善に向かう可能性は十分にありますので、問い合わせや意見を送ってみても良いかもしれません。

また、ユーザーとして登録できるのは現在【18歳以上】の方のみです。誤解のないようお伝えしますが、ユーザーとして登録できるのが成人済みの方だけであって、制限を施されていない投稿物を見る・読むことが出来るのは非ログインユーザー、つまり【誰でも】可能となります。

前置きが長くなりましたが、ここからは機能面についてご紹介したいと思います。

くるっぷで出来ることを最小限にまとめると、

一次、二次問わず創作物及びTwitterでいうところの「日常ツイート」に分類される文章やコンテンツの感想等自由な投稿

投稿物への「コメント」・「いいね」・「クリップボードに追加」「引用リポスト」

自他問わず全ての投稿物における【クリップボード】での管理

順序が逆転しますが、まず3つめからお話させてください。というのも、所謂くるっぷの強みであり「ウリ」としている機能は、ズバリ【クリップボード】だからです。これが数多あるサービスの中でも特徴的かつくるっぷを使用している私自身が気に入っている機能です。

②クリップボードとは

名前の通りクリップ&ボード、つまり自他問わず投稿されているものをまとめるためのボード(板)機能ですね。

くるっぷの【プロフィール】画面の少し下にはこんなものがあります

マーカーで色分けしている箇所がタブになっており、各々表示されるものはフォローしているユーザーや投稿作品によって変化する場所です。左から、

ホーム▶︎対象ユーザーの【全投稿】が表示される

WORK▶︎対象ユーザーの投稿物の中でも通常投稿を除いた【作品】に位置付けされたものが表示される

サンプル▶︎対象ユーザーがサンプル投稿した頒布物と、その情報が一覧で表示される

ボード▶︎対象ユーザーが作成した公開設定の【ボード】、また任意でボードに追加されている通常・WORK・サンプルを含む【全投稿】が表示される

※ただし、いずれの投稿も投稿範囲によるのでフォロワー限定のもの、R指定のものなど一部の対象者にしか表示されないものもあります

この一番右の【ボード】というものがクリップボードにあたります。イメージとしてはTwitterのなくなってしまった【モーメント】やまとめツール【min.t】に近い機能です。

公開or非公開設定が可能で使い方の例を挙げると、

投稿側

✔︎ジャンル・傾向・カップリングごとの作品まとめ

✔︎イベントのお品書き

✔︎メモ代わりに投稿したネタや考察をリスト化

読者側

✔︎ジャンル・カップリング・傾向ごとの後でみる&見返したい投稿物のブックマーク

✔︎小説やイラストに分けて管理まとめ

✔︎頒布物買い物リスト

など。種類関係なくどんな投稿物も【クリップボード】へ追加できるので、上記以外にも使い方は広がると思います。

また、ユーザー単位だけでなく作成されたボードのみのフォローも可能(追加されたら通知がいく)なのが良いところ。私のように、ジャンルを跨いで同じアカウントで活動していても、ボードで分けていれば追いものだけ追ってもらえますし、自分としても見返すのが楽です。

人に見られたくないボードはきちんと非公開設定しておきましょう。感想やネタメモとしての活用は意外と役立ってるので、おすすめです。

③投稿について

まずは投稿のガイドラインを守りましょう。

で、私自身がTwitterでよく見かけた疑問が以下二点。

・作品以外、日常的なことを書いていいのか

・読み専がアカウントを作っていいのか

公式よりどちらも「OK」のサインがあるにもかかわらず、なかなか浸透していない様子。

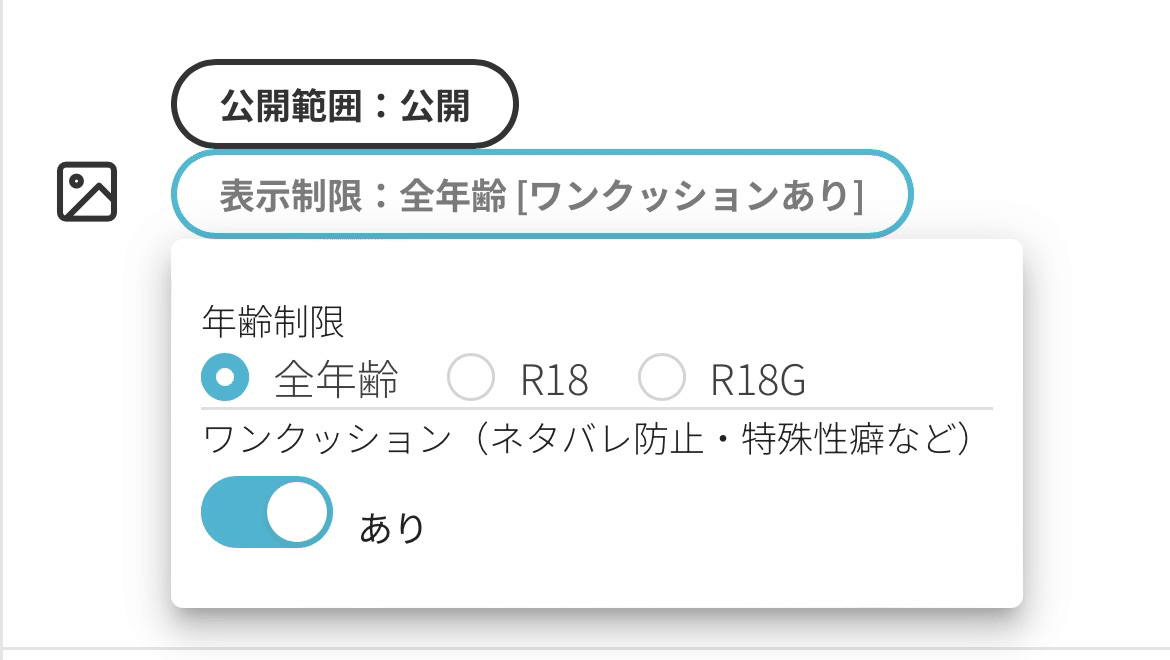

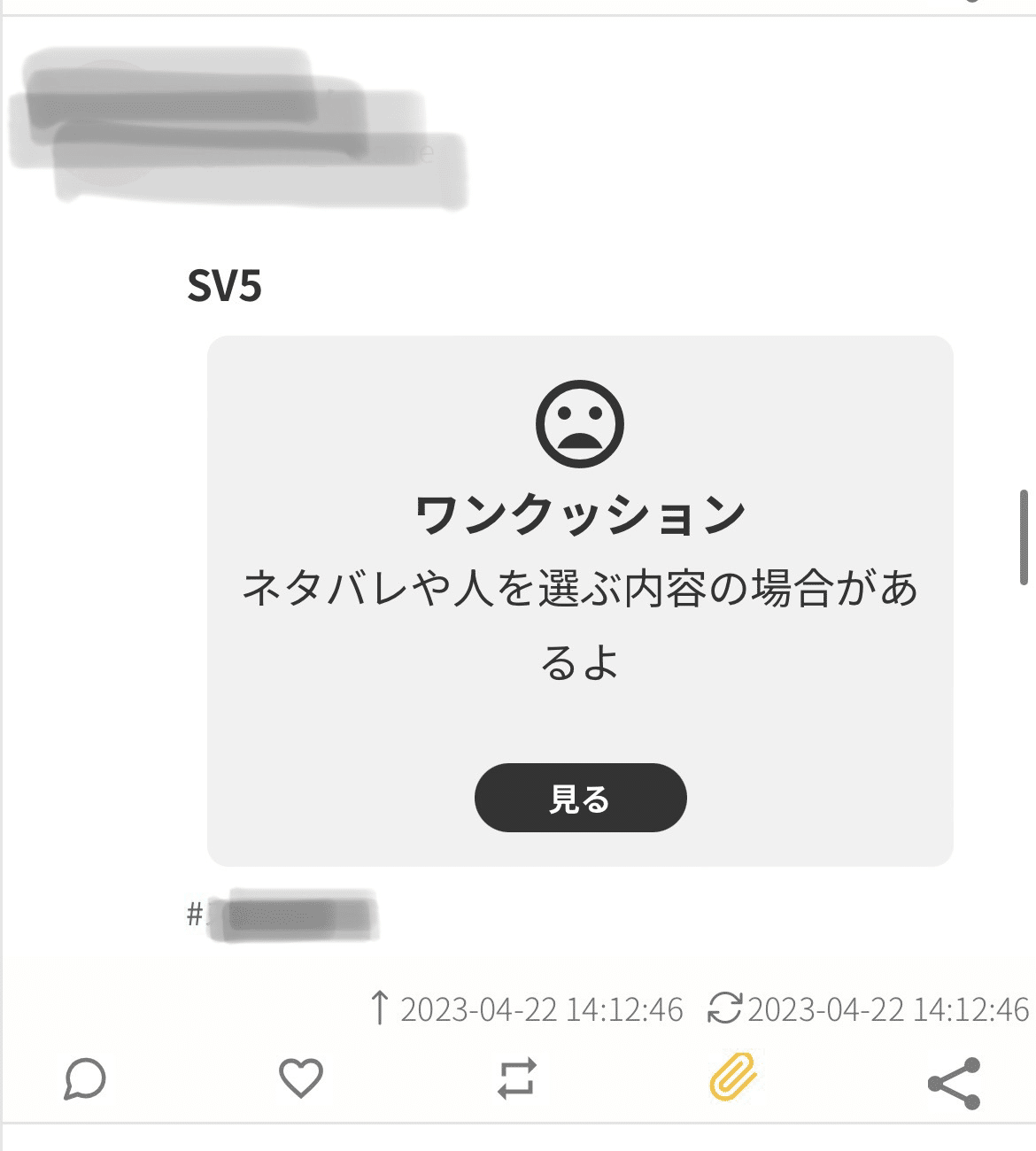

というか、むしろそのどちらもくるっぷの得意とするところなので食べたものでも推しのことでも感想でも考察でも書いていいんです!なんならネタバレやそのまま流すことが気になるようだったら投稿ごとにワンクッションおけます。

読み専アカウントとしての利点はやはりクリップボードによる棲み分けのしやすか、まとめやすさになるかと思います。まだ作品の数がそう多くないので(自ジャンルも少ない)今後投稿が増えるとそのあたりのメリットを感じられそうですね。

少し具体的な話に移ります。

くるっぷでの投稿方法には種類があります。

通常投稿

WORKS投稿

サンプル投稿

通常投稿とWORKS投稿

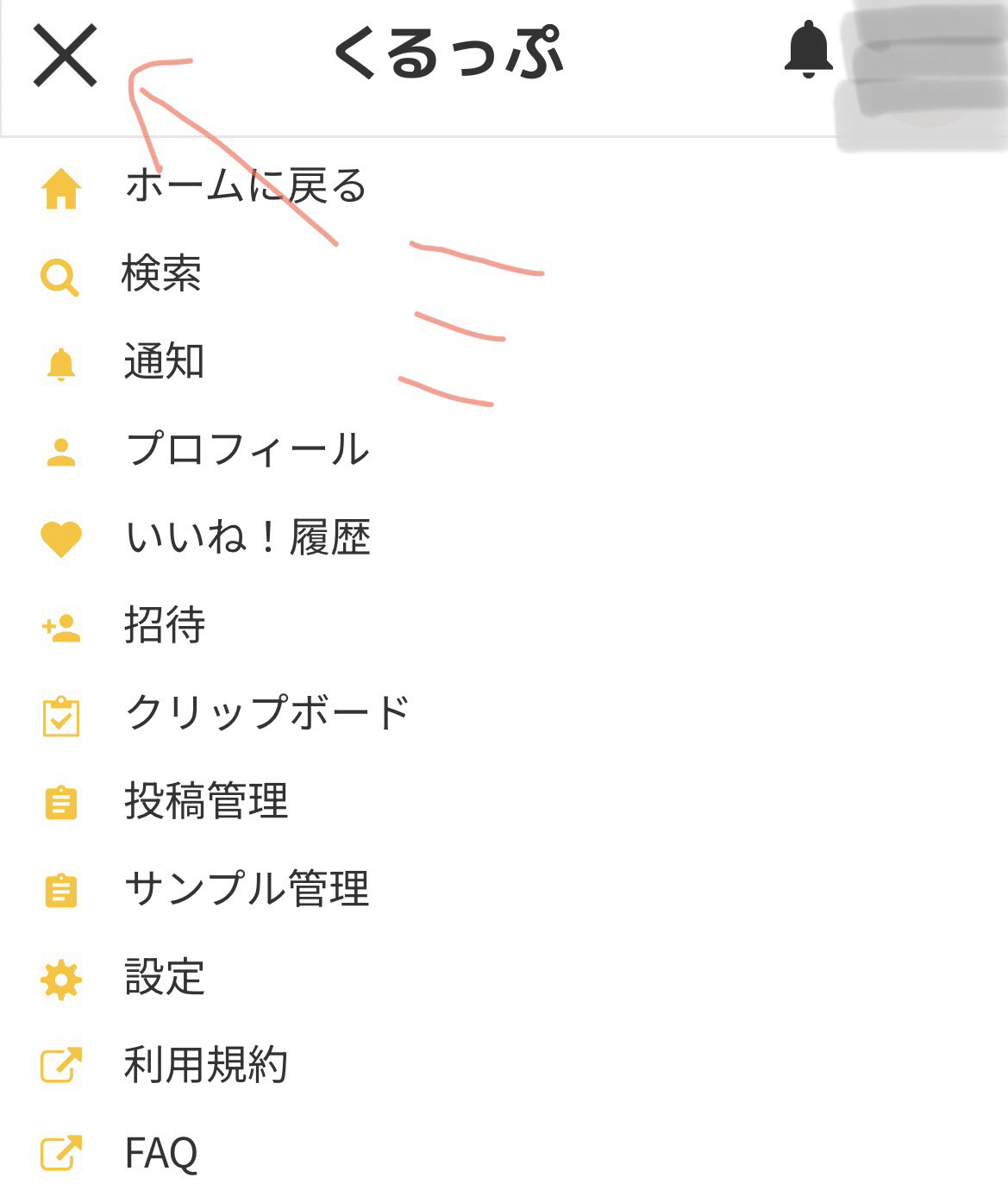

どちらの投稿も、メニュー画面から【ホームに戻る】で自身のホーム画面を表示し、右下に出てくる黄色いマークから可能です。

メニュー画面開かれます

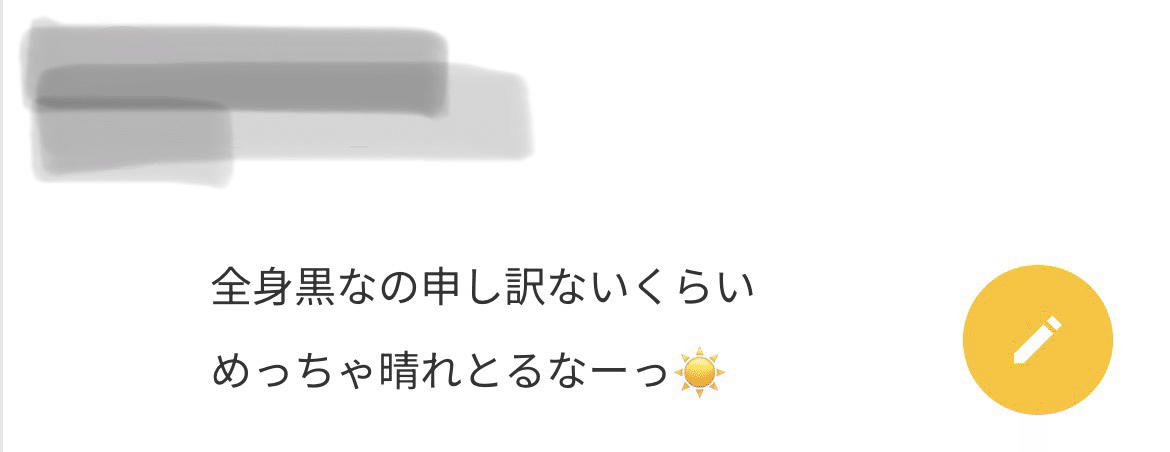

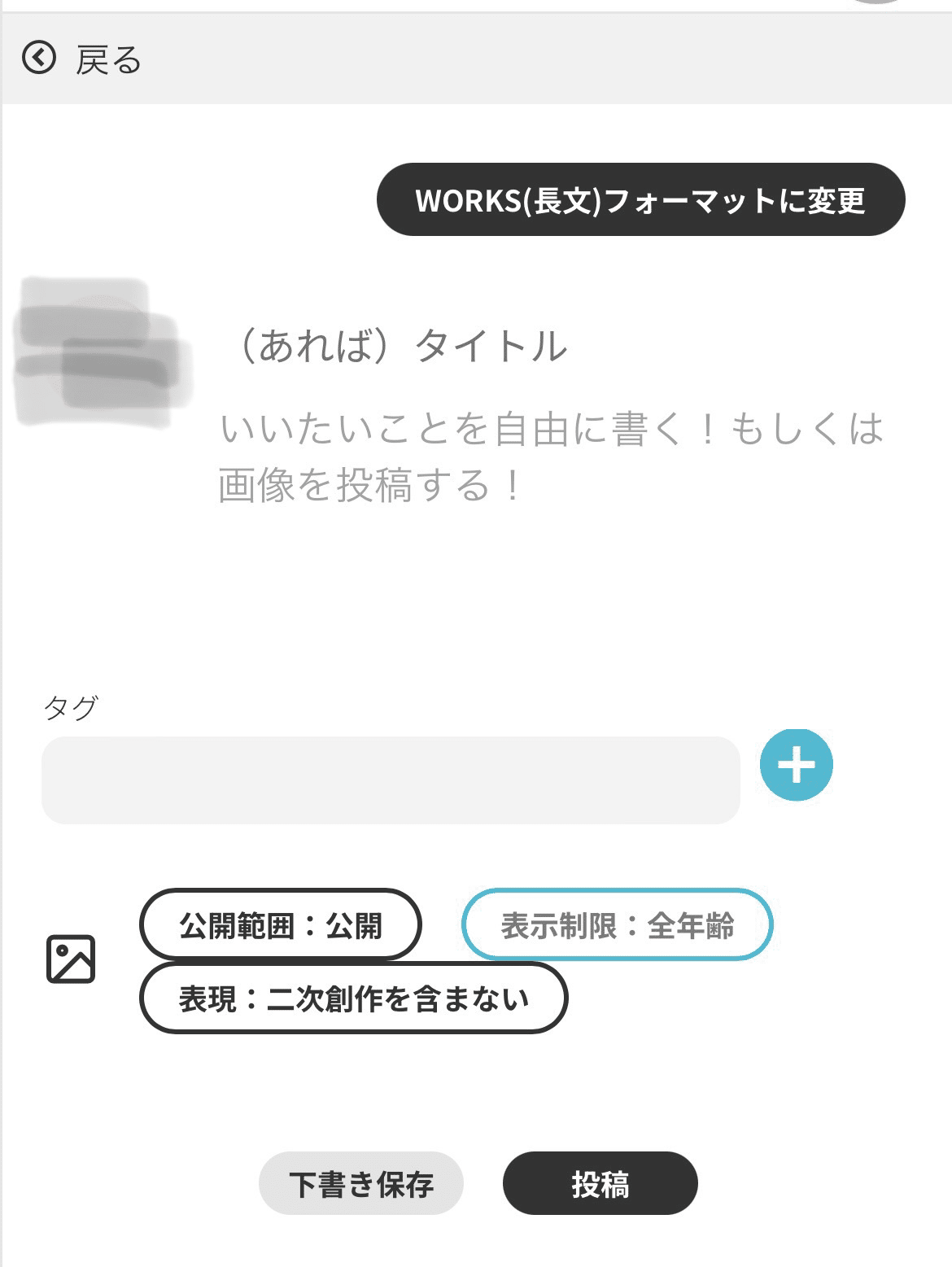

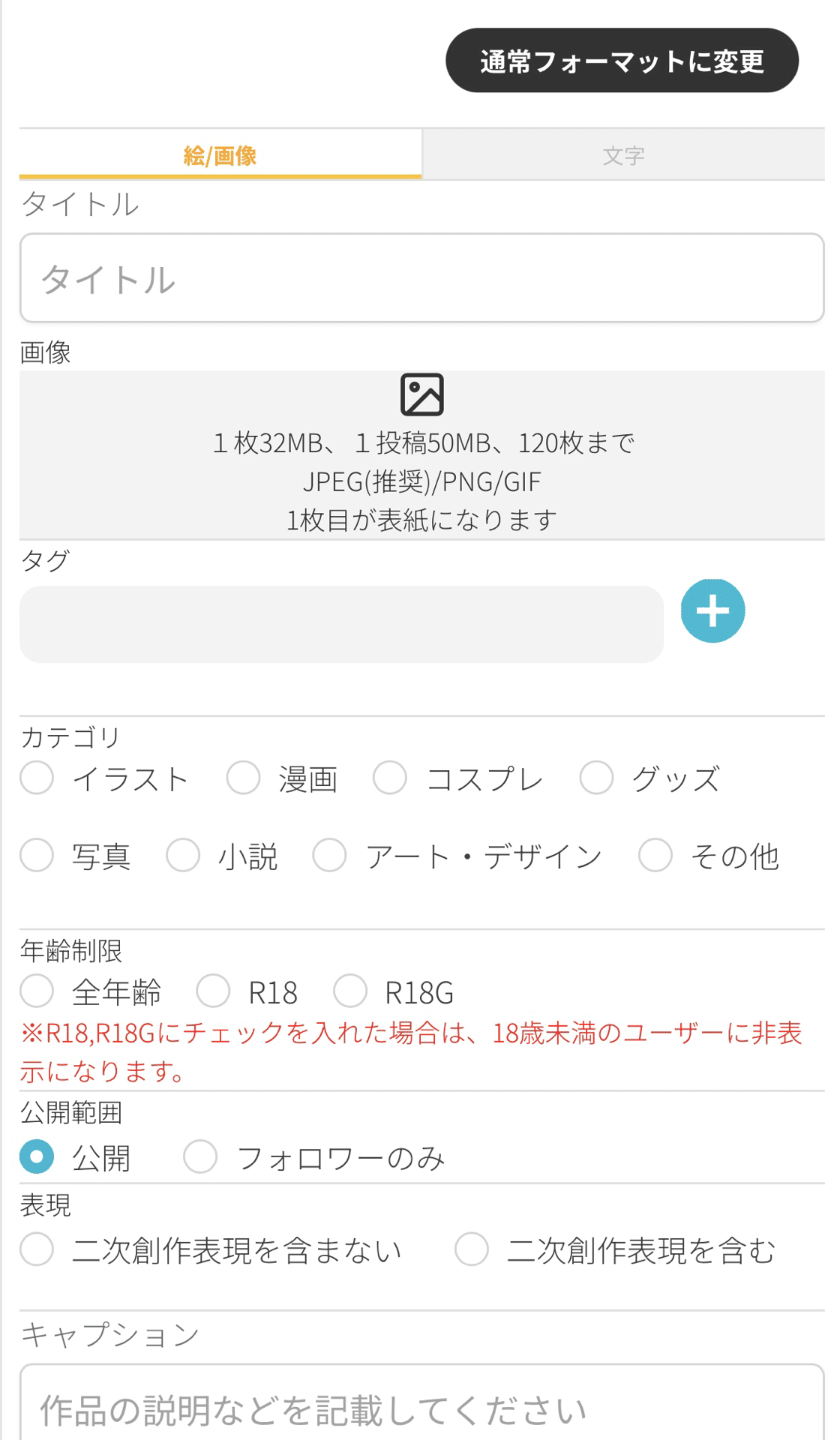

タップ(クリック)して最初にでてくるのが上の画面です。この画面から投稿したものは【通常投稿】となります。そして、右上の【WORKSフォーマットに変更】を選択すると、

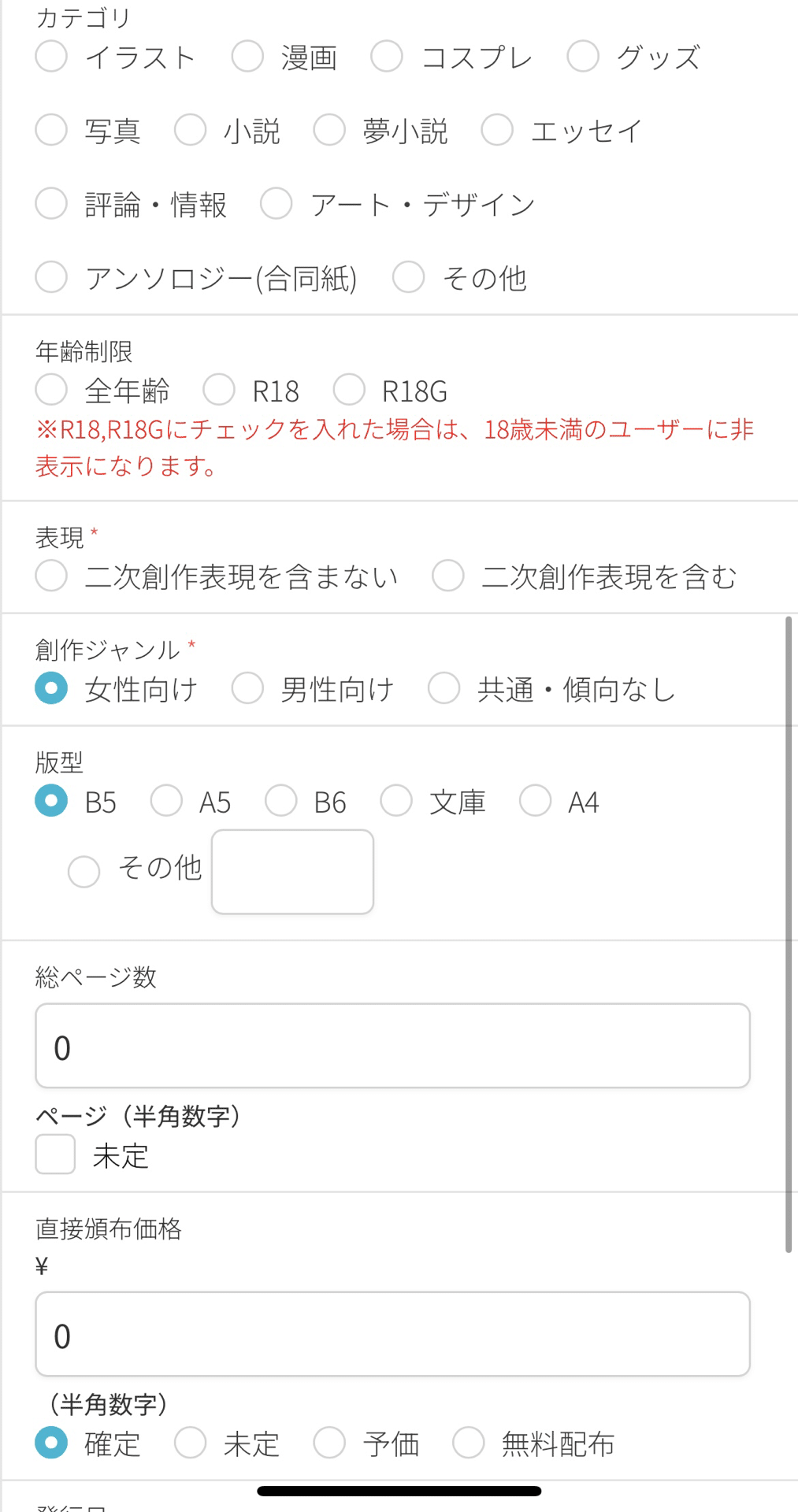

こんな感じの細かく入力できる画面に移動し、ここから投稿したものは【WORKS投稿】となります。

細かい違いはありますが、大きく異なるのは【WORKS】で投稿したものは、【通常】と切り離して自動的にまとめてくれるという点です。

上の画像をもう一度ご覧ください。

通常・WORKS共に【ホーム】に表示されますが、WORKS投稿したものは【WORKS】にも振り分けられているのです。

つまり、投稿の種類を変えることによって任意で【残して見せたいもの】かTLに流しはするけれど【わざわざ残しておかなくていいもの】を操作できるのです。写真でもイラストでも漫画でも小説でも、WORKSに投稿すれば、勝手に作品集の出来上がり。

投稿側

✔︎見てもらいたい作品が埋もれにくい

✔︎日常や進捗などの投稿・創作物等と簡単に分けて管理することができる

読者側

✔︎作品を追いやすい

✔︎フォローしているユーザーであればそのユーザーがWORKSで投稿されたものは通知に表示されるので、見逃しにくい

通常投稿でも3万字/画像8枚、WORKSは30万字/画像120枚とかなり自由のきく上限設定となっているので、都度適した投稿を選ぶことが可能です。

また、個人的に気に入っているのがさらっと前述した通り、どちらも投稿ごとにワンクッション付けられるようになっていること。

この状態で投稿してTL上はこんな感じ。

タイトルは隠れませんのでキャプション的に使っています。(こちらの投稿は予期せぬネタバレの配慮のためにおいたワンクッションです)

ついでに説明しておくと、【フォロワー限定】で投稿したものは、フォロワーにしか認識できない投稿になっているので、フォロワー外にはその投稿の存在自体知りえません。

サンプル投稿

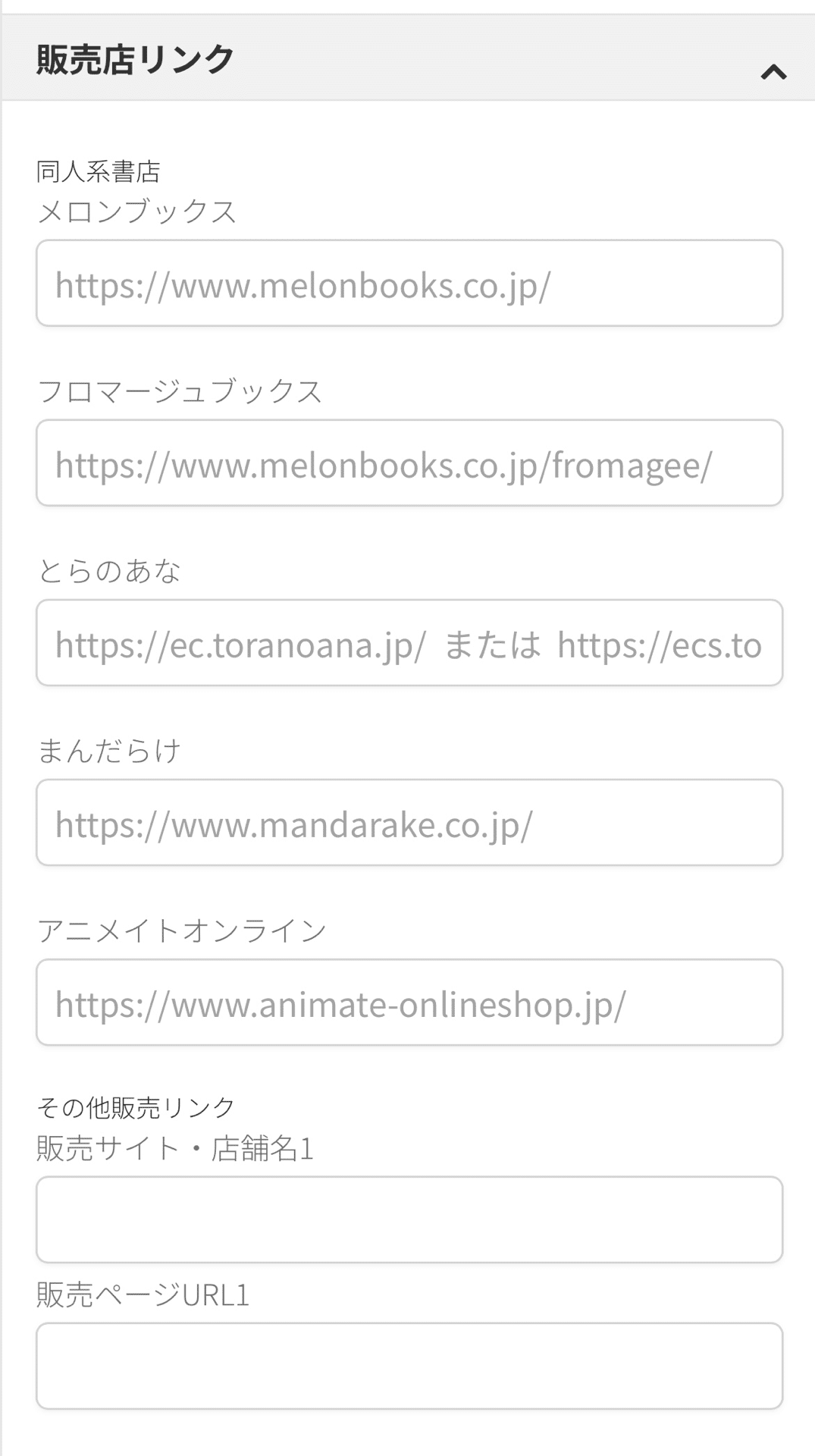

サンプル投稿は言葉の通り頒布物のサンプルを投稿できる機能です。通常投稿やWORKS投稿では指定できない頒布物の細かな情報を一つの投稿にまとめられる大変便利なものです。

投稿方法について、通常・WORKS投稿が自身のホームから投稿するに対してサンプル投稿はメニュー画面 >【サンプル管理】からの投稿になります。

【サンプル投稿】したものはこちらの、

【サンプル】に一覧化されます。イベント用にクリップボードでまとめてもいいですね。

正直なところ、表示のされ方はあまり綺麗とは言えませんが、それでも必要な情報を一箇所にまとめられるのは嬉しいです。

投稿側

✔︎情報を集約できる・情報管理が楽

✔︎画像の差し替えや入れ替え可能なので、ページ順を間違えても安心

読者側

✔︎価格や販売場所など必要な情報を漏れなくチェックできる

✔︎クリップボードを使って買い物リストや欲しいものリストを制作できるので、トータルの情報が見えやすい

④投稿物に対してできること・できないこと

・基礎編

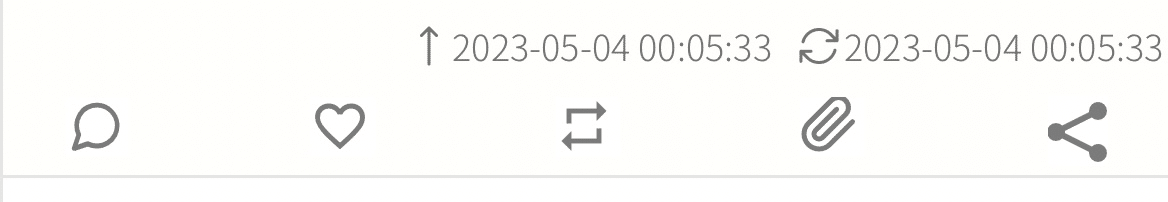

投稿物に対しての反応としてくるっぷ内で読み手側ができる行動は4つ。左から順に、

「コメント」「いいね」「引用リポスト」「クリップボードへ追加」となり、最右はその投稿のリンクをコピーするなりTwitterに投稿するためのボタンです。説明は要らないと思うので省きます。

前提の仕様として、「いいね」「引用リポスト」はどこの誰が行ったのが通知される投稿者にはわからないようになっています。これは設定うんぬんではなく、くるっぷの仕様なので変えることはできません。

また、ユーザーによる設定で以下が設定可能です。

・コメント 【可or不可】

・引用リポスト 【可or不否】

・いいね/リポスト/コメント数 【表示or非表示】

・ユーザー、ボードのフォローとフォロワー数 【表示or非表示】

(普段はコメント引用リポスト【可】・いいねなどの表示を【非表示】に設定しています)

▶︎コメント

投稿物に対してコメントができます。しかし、とても使いにくいのが現状です。というのも、コメントを残す分には良いですが、残されたコメントを見るには、通知一覧>コメントタブ>コメントされた投稿物>コメント、とかなり手間がかかるため。

いただくと嬉しいのですが、なにぶん使いにくいのでユーザーが積極的に使えていないんじゃないかと思っています。調べたわけじゃないので断言はできませんが。※投稿者に通知がいきます

▶︎いいね

いいね!スキ!それな!と思ったら押すボタンです。創作者側的には匿名なので気軽に使って欲しいですし、読む側としても認知されないがゆえに気軽に押せる。※投稿者に通知がいきます

▶︎引用リポスト

Twitterでいうところの引用リツイートに近いもの。文字なしに相手の投稿物をそのままリポスト(拡散)することはできません。あくまで自分の投稿物としての投稿となります。私自身は引用されても抵抗はありませんが、気持ちの良い使い方を心がけた方が良いですね。※投稿者に通知がいきます

▶︎クリップボードへ追加

このボタンで任意のクリップボードに追加することができます。複数のボードにも投入できますし、削除したい際もここから外します。※投稿者に通知がいきません

注意したいのが、【ボードへ入れる・外す】という作業に対して通知は発生しないのですが、誰かが作ったボードに対して、【フォローする】という行動に対しては作った方へ通知がいきます。気にしすぎる必要はありませんが、不安に思う方もいるかもしれないので明記しておきます。

同じように、フォローフォロワーの数値を【非表示】に設定していても、誰かをフォローすれば、フォローされた側には通知がいきます。

・応用編

基礎だったので応用と名付けてみましたが別に応用でもなんでもないです。基礎以外、触っているとだんだん分かってくるもの、として捉えていただければと思います。

▶全ての投稿は編集可能

ただし、【投稿管理】に移動する必要があるので直感的な編集が難しく一手間挟む形となります。この点は今後改善される予定があるみたいなので待ち遠しいです。

▶︎全ての投稿・ボードにタグ付け可能

検索はこのタグが適用されるため、検索に引っ掛けたいのであれば使用しなければなりません。逆に言うと、タグを付けていなければ検索に引っかかることはありません。

この特性から作品にはジャンルやCP名のタグ付けをして日常・進捗等はタグを付けないもしくは「雑記」等とタグを使っている方が多いようです。私も解釈や感想、日常までいろいろと同じアカウントで呟きますが、タグ付けするものしないものは同士にみられる可能性の有無を意識して使っています。

さいごに

この記事を書こうと思った理由は、具体的になにができる(できない)から自分にとって何がメリットでデメリットか、という判断できる材料がもしかしたらまだ少ないのかもしれない。と、一くるっぷ利用者として感じたからです。

いろいろ端折っている説明もありますので、興味がある方はとりあえずアカウントを作ってみて触ってみるのが一番だと思います。他のSNSが向いているとわかればそれでいいですし、くるっぷの楽しみ方が見いだせれば私としても嬉しいです。公式のブログでも書かれてあることですがサービス自体はこれからで、私自身より使いやすく改善されていくことを期待しています。

(イメージを掴みやすくするための引き合いにTwitterで例えたり比べていたりしますが、Twitterとは全くの別物です)

この場を通して最もお伝えしたかったことは、絵描きも字書きもコスプレイヤーも読み専もブログも感想もメモ使いでもアカウントは作っていいし、結構幅広く使えるよー!ってことです。

最後までお付き合いくださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?