男性の育児・家事、大規模企業の現状から今後何が必要かをさぐる~経団連アンケートより

経団連が、「『男性の家事・育児』に関するアンケ―ト調査」の結果を公表しました。

回答企業の9割が301人以上の大規模な企業。

調査結果をみても、男性が育児・家事を行なうことへのサポートが手厚いのがわかります。

1.大規模企業と一般とを比べると

はっきりわかるのが、数字の違い。

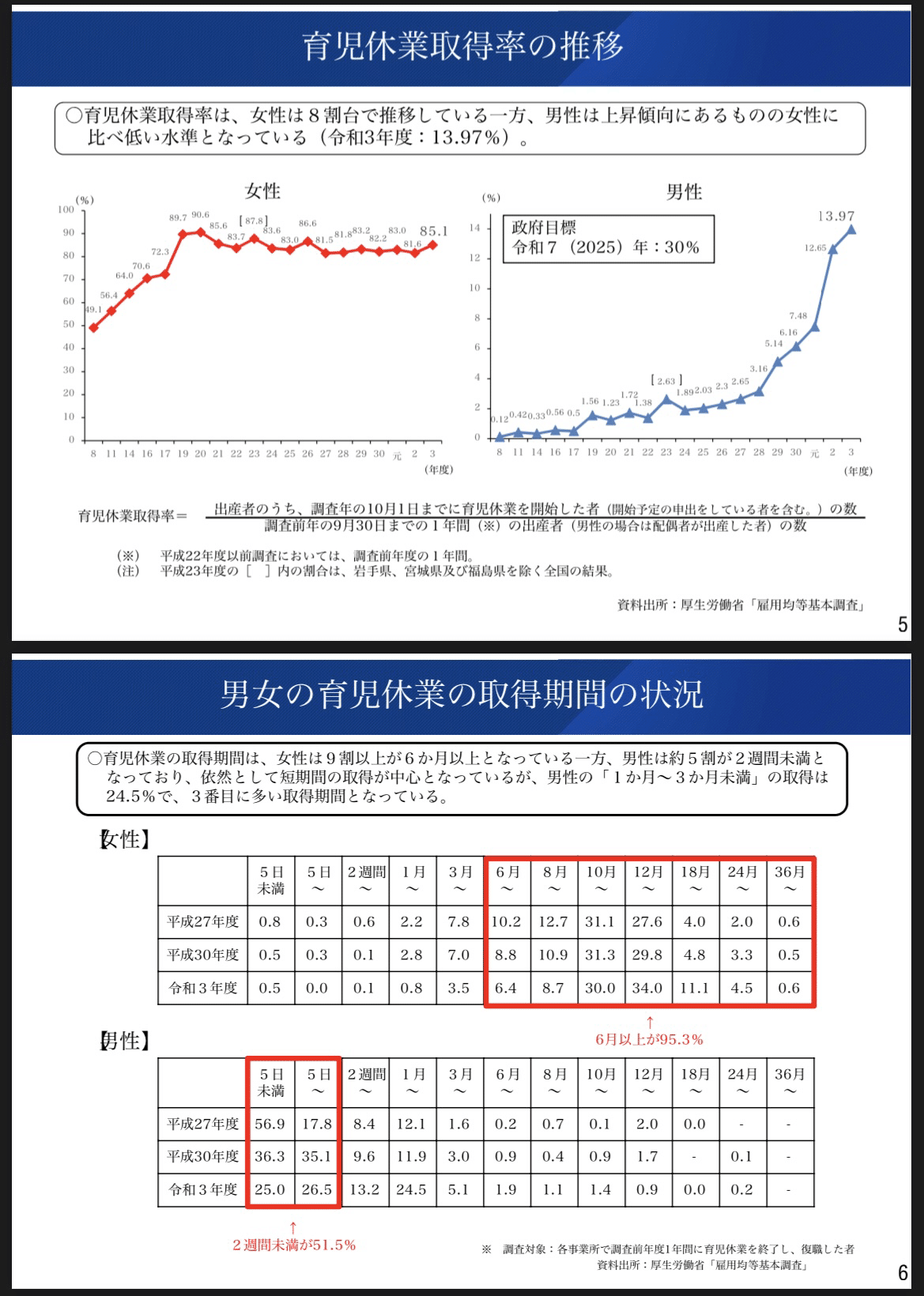

厚生労働省が公表している、男性の育児休業取得率と取得日数とくらべてみましょう。

経団連調査では、取得率が2022年で47.5%。

取得日数は平均43.7日です。

一方、厚生労働省の資料では、最新のデータで2021年で13.97%。

2019年から2020年にかけて1年で5ポイント近く伸びていること、男性育児休業の法改正があったこと、など、ぐんと伸びる可能性はありますが、さすがに2022年に40%ごえはなさそうです。

また、取得日数も2週間未満が過半数です。

男性育児休業の取得率も、取得日数も、大規模企業は一般の約2倍ほど、ととらえることができそうです。

2.男性育児休業でこの先困ること

男性の育児休業については大規模企業が一般の倍ほどケーススタディがある、ということは、いまこの大規模企業で課題になっていることは、これから男性の育児休業取得がもっとひろがっていけば世の中全体の課題になることです。

では、いま大規模企業はどんなことに困っているのでしょうか?

どん!

代替要員、職場風土、長時間労働、がトップ3です。

このなかでも、代替要員がいちばんの問題ととらえられているようで、どうやって代替要員の確保するかの取り組み・工夫について、1スライド使って紹介されています。

このなかの「業務遂行上の工夫」と「その他」は要員不足を直接には解決しないと思われます。

他の案を確認すると、一時派遣社員等外部の力、異動により他部署から増員、新卒中途採用を増やす、といった人を増やす案があるなかで、「外部への業務委託」といった案があります。

育児休業の期間は限定されています。

特に男性育児休業の期間は、大規模企業でも1.5ヶ月ほど。

今後伸びていってほしいものですが、その期間をしのぐために、人を雇うのはなかなか日本ではハードルが高いことです。

とすると、その短期間だけでも業務を請け負ってくれる、スポット外部委託にニーズが集まる可能性もあります。

休む人の業務ぜんぶではなくても、そういった臨機応変なフォローができる外部委託があれば、今後の男性育児休業も伸びていきそうな気がします。

アイキャッチは画像生成AIで作成しています。

プロンプト: 男性育児休業、のんびり、幸せそう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?