いざという時に問われる「生き方」

社会学者で映画批評家の宮台真司

恩師である宮台先生が11月27日の夕方、キャンパス内で暴漢に鋭利な刃物で切りつけられ、重傷を負われました。

元安倍総理の銃撃事件もまだ記憶に新しく、しかも大学の構内で教授を襲うなどというあまりに衝撃的なニュースに、ショック過ぎて数日間は現実を受けとめるのが困難で、生きた心地がしませんでした。

容疑者も特定されないまま時間は過ぎ、それでも奇跡的に一命をとりとめたとわかったときには涙が溢れ、神に感謝いたしました。

1週間後にはご退院され、痛々しそうではありましたが、笑顔でビデオニュースにてご会見をされたことは、本当に喜ばしく安堵いたしました。

宮台先生は

奇跡の生還

をなして社会に復活!

この世界に戻っていらっしゃいました。

その後も犯人は逃走したままで、警察より公開捜査になったことは周知のとおりです。

試練と信仰

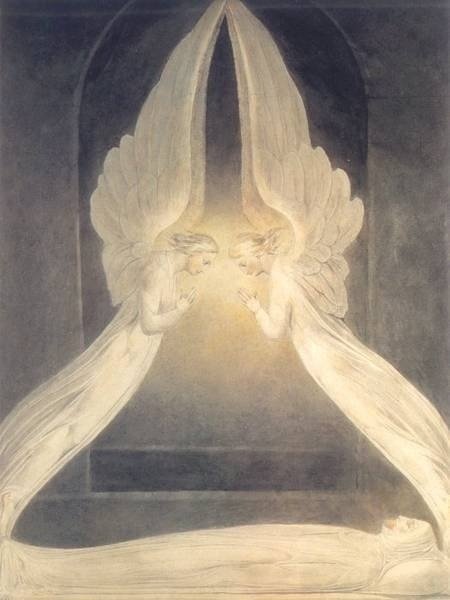

宮台先生はご自分が「クリスチャン」であることを告げています。

聖書を読解、解釈する学びもずっと続けておられて、大学ゼミでも『歴史のなかの新約聖書』加藤隆著や『イエスという男』田川建三著、『ユングとキリスト教』湯浅 泰雄著などを文献として扱い学んでいます。

今回の事件のあと、初めてのオンライン大学ゼミの時に、神への信仰が本物なのかどうかを試された「ヨブ記」のお話をされていました。

旧約聖書の一部にある「ヨブ記」では、ヨブという男がサタンの試練にあって、信仰が試されるというお話が書かれています。ヨブは自分が信仰深いと思っているのですが、なぜ神は次々と災いとさえ思えるような病気や損失のような過酷な試練を与えられるのか、それをどう引き受けて考えたらよいものかと悩みます。

そしてようやく、神のなされるわざには、どんな出来事においても意味があるという信仰、悔い改めと回復、繁栄の約束という大切な教えに導かれます。

ナイフで刺された場所が

あと3センチずれていたら

致命傷となって死んでいただろう、とドクターに言われたそうです。

刺されたあと、出血する傷をおさえながら、救急車が来るまでのあいだ、ウクライナ戦争で悲惨なほど負傷をしている人々のことを考えたといいます。あるいは戦時中、爆撃のなかを逃げ戸惑い負傷した人々のこと、祖母様やお爺様からのお話を思い出していたそうです。

そんななかでも生き延びた人がいる!

確かに生き残った人たちがいるのです。

絶望から這い上がった人たちは、その悲惨さやそれでも希望をもって生きることの大切さを、私たち後世に語り継いでくれています。

それは単なる歴史としての出来事などではなく、あるいは戦争はいけないという教えとしての意味だけでもなく、人が窮地に立ったとき、試練にあっている時、思い出すべき大切なことがある!ということを教えてくれているのだ、と先生はゼミ生に語っていらっしゃいました。

可愛い子には旅をさせろ

人は、この殺伐とした荒野のような社会を、過酷で試練が次々とやってくるような日常を「生きていく」という運命を背負っています。

それは今が、どんなに安心安全便利快適であるように感じたとしても、良い人に囲まれて幸せだと感じて満足しているとしても、難解で困難な壁はやってくるということ。

そのとき、私たちの周りの家族や友達は、本当にあなたを守ってくれるのでしょうか?

いざというとき

一緒に立ち上がり、土壇場でも逃げずに助けてくれるでしょうか?

あるいは「あなた」はそのような人間であるでしょうか?

宮台先生はこういいます。

「この社会がクソ社会であることを認知した上で、何をすべきなのかを識別していくこと。今まで通りにできないような、辛いことはいつでもいくらでも起こりうることを織り込み済みとして捉える。そしていざというときでさえ、10人のうち7人は逃げるだろうということを織り込み済みにして、そのうえで腹に据えて前に進むような生き方をすること。

『何があっても大丈夫』

と信頼して、無謀であろうとも、善き事をとらえて愛する仲間とともに生きていくことが大切だ。自己のホメオスタシスへ埋没してしまわぬように。」

世代的に私は宮台先生と一緒ですし、苦労もそれなりにしてきているので、色んなことが様々な角度から見えたり、理解できたりします。

眺めている社会の風景は同じなのかな。と。

背水の陣 という時こそ、その人の

人間性が問われる

というのは本当だと思います。

長年連絡もとっていなかった、昔の親友。

名ばかりの「友」もいれば、ただのLINE友やフェイスブック友がいたりもします。あるとき、私が窮地に陥ったとき、ダメでもともとと思いながら久しぶりに連絡をとりました。するとすぐに手を差し伸べて助けてくれた昔の友がいました。

その友達は本当の友だちです。

私も彼女に何かあればすぐに車を飛ばしていきます。

「かわいい子には旅をさせよ」という諺があります。

娘と息子を甘やかし過ぎてなかったか?

親としては自分に問うています。

ハードルを上げよ

人は苦労や試練を買ってでもする、ということはあまりないように思います。あるいは「しっかり悩みます」という姿勢もなかなかできませんね。

人は兎角いい人であろうとするし、損得勘定に心が奪われもします。

チームの「和」を保つために、やってる感を出したりして満足を得たようにふるまいます。宮台先生はそれを「かりそめの満足」と表現します。

それではダメだ!

と先生はいいます。

困難な度合いを上げなくては、相手も自分も試される機会がないではないか! ハードルが低ければ、誰でもできる。つまり何の学びにもならないということ。恋愛でいうなら願望水準をぐんと上げて、どんな関係なのか、相手は何かあったときに「逃げない相手」なのかを確かめる必要がある。

喜びだけでなく、苦しみも悲しみも大変さ、困難さをも引き受けて、憎まず、恨まず、ねたまず、一緒に悩み、ともに共感し、同じ空の下にいるだけで幸せというような境地を求めながら、人生を生きる。

そんな生き方ができるよう、学びと智恵を糧にして、大切なことを若い人々へ伝え続けていかれたらと、老婆心ながら思うこの頃です。

古代マヤ暦★弓玉サロンのサポートご検討をありがとうございます。20年近く学んできた古代マヤ先住民の叡智をサポートして下さったら本当に嬉しいです💖