2023年度の読書記録

今年度も終わりに近づき、色々振り返るころ。私の財布と口座は空になっていた。思い返してみると出費が多い一年であった。収入が変わらないのに出費が多くなればそうなるのは当然のことだろう。

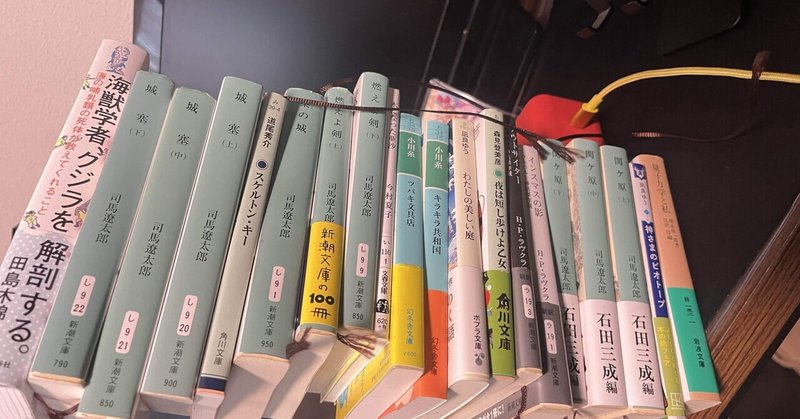

さて、今年度も色々本や漫画を買ったのでその記録を簡単ではあるがつけておきたい。

小説など

・「アイネクライネナハトムジーク」 伊坂幸太郎

・「ツバキ文具店」「キラキラ共和国」 小川糸

・「梟の城」「関ヶ原(上)〜(下)」「城塞(上)〜(下)」「燃えよ剣(上)(下)」 司馬遼太郎

・「神様のビオトープ」「わたしの美しい庭」 凪良ゆう

・「舟を編む」 三浦しをん

・「N」「スケルトン・キー」 道尾秀介

・「夜は短し歩けよ乙女」「恋文の技術」「四畳半神話大系」 森見登美彦

・「黒猫を飼い始めた」

・「インスマスの影」「アウトサイダー」

H・P・ラヴクラフト(南條竹則 編訳 新潮文庫版)

科学系

・「新しい1キログラムの測り方」 臼田孝

・「見えない宇宙の正体」 鈴木洋一郎

・「細胞とはなんだろう」 武村政春

(3冊ともブルーバックス)

・「宇宙には、だれかいますか?」 監修:佐藤勝彦

・「海獣学者、クジラを解剖する。」 田島木綿子

・「沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか?」

佐藤圭一・冨田武照・松本瑠偉

エッセイ・その他

・「木になった亜沙」 今村夏子

・「量子力学と私」 朝永振一郎

・「科学と人生」 中谷宇吉郎

・「あるノルウェーの大工の日記」 オーレ・トシュテンセン

漫画

・「呪術廻戦」23~25巻

・「アンデッドアンラック」16~19巻

・「金色のガッシュ!!2」2,3巻

・「チェーンソーマン」15,16巻

・「岸辺露伴は動かない」1,2巻

・「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」

・「ザ・ジョジョランズ」1,2巻

・「ONE PIECE」106,107巻

・「ワンパンマン」28,29巻

・「ワールドトリガー」26巻

・「ダークギャザリング」1~14巻

・「全く最近の探偵ときたら」14巻

・「ダンダダン」1〜13巻

・「ぼっち・ざ・ろっく!」1~6巻

・「死刑執行中脱獄進行中」

・「鵺の陰陽師」1,2巻

・「葬送のフリーレン」1~12巻

・「火ノ丸相撲」1~28巻

・

振り返り

ということで、今年度読んだ本は上記の131冊(33冊+漫画98冊)と合わせて、仕事で必要になった電磁気学と数学の本の計(約)140冊となった。漫画が多いなぁ。ジャンプっ子であるため、ほぼ全てジャンプ系である。買ったタイミングから、コロナ感染の時だ。暇すぎて漫画を買い漁ったっけ。漫画一冊500円、それ以外は一冊800円と仮定すると、75,400円。思ったより安かったけど良い額だなぁ。

漫画が多かったが、小説等も社会人になって1番多く読んだ年になったと思う。理由を考えてみて、推しの力の偉大さに気づく。ファンレターに挑戦はしていないが、番組にメールを送るようになって、自分の言語化能力の低さに呆れ返った。そこから、再び本を手に取り、さまざまな文章に触れなおしているところである。

私は、読書に限らずものに触れた後に生じる感想などは、一人一人違うものが出力されると思う。同じものを観測していても見える色や景色、聞こえる音や感じる匂いは同じではない。もちろん、色をはじめとした物理的な性質は同じではあるが、それをどのように捉えるか、は観測者によって異なるのだ。ものの捉え方は観測者がそれまでに触れてきたものによって形を変えていく。そこに心情をはじめとした機械的ではない部分が絡んでくることで、千差万別の「感想」が出力される。これが面白いところである。「感想」の方向性は同じであっても、注目した点は異なる。また、自分が好む部分は他人が嫌う部分かもしれない。そんな個々人の違いが良い。他人の考えたものに(明らかな誤りでなければ)ケチをつけないようにしたいものだ。

また、文章を読んでいると、(私は鈍いのであまり気づかないが)文体などから別の誰かの影響を感じる時がある。「感想」に限らず、出力されるものは触れてきたものの影響を受けると述べたが、文章も例外ではない。時間や空間を超えて、インクの染み、画面上のドットが形を成しているだけの文字列が他人に大きな影響を与えているのがロマンを感じられてまた良い。

私は最近Twitterで「カードゲームうさぎ」という作品を追っかけているのだが、あるキャラクターの、カードをプレイする時の宣言の仕方についてにこの思想を感じられて嬉しくなった。初心者の時に触れた熟練者の美しい所作に影響され、それを真似して自分が熟練者となってもその所作を真似続けているのだ。とても良い。

さて、推しの話に戻るが、私の推しの書く文章は美しい。もちろん私にとって美しいものであり、万人がそう思うとは限らないが、私にとって美しい、これが重要だ。あの人たちはこれまでにどのようなものに触れてきたのだろうか。これまでも、これからもあの人たちが美しいものに触れていることを願うばかりである。

今年度、本に触れる中で気をつけたことはジャンルの偏りである。文章形態だけでなく中身もなるべく偏りがないように選んだつもりである。(とはいえ書店に行ってタイトル買いをすることが多かったので、無意識下での偏りがあるかもしれない。)

特に印象に残っているものについて軽く感想を書いておこう。

・「ツバキ文具店」「キラキラ共和国」:知り合いからの推薦。何気ない日常と、依頼人が持ち込むさまざまな問題や課題に向かう鳩子。「代書屋」というのもまた良い。この本に影響されて万年筆を買いました。シリーズ3冊目も出ているが、私はハードカバーが好きではないので、文庫版が出るまで待機中。

・司馬遼太郎作品たち:あまり読んでいなかったので色々買った。昨年度は「項羽と劉邦」を読んだので、今年度は日本縛り。「国盗り物語」をまだ積んでいるので早く読みたい。

・「N」:道尾秀介作品は「カラスの親指」「カエルの小指」「光媒の花」に続いての4冊め。推しの番組で紹介されたのをきっかけに読むことにした。色々感想が溢れる良い作品だった。感想は推しの番組に送ったので、メールが読まれなかったら文章化して記しておこう。

・「夜は短し歩けよ乙女」「恋文の技術」:「N」と合わせて今年度印象に残った本のトップ3。現実にいそうでいない登場人物をはじめとした、少し不思議な世界観や文章が独特。中学生の頃読んでいたら間違いなく影響されて文体を真似しようとするのが目に見える。(時間をどれだけかけても失敗するとこまで想像がつく、)当時は読んでいなくてよかった。

・「インスマスの影」「アウトサイダー」:昨年度に同じ翻訳シリーズの「狂気の山脈にて」を読んで面白かったので前後も購入。「インスマスの影」は読みやすかたがなぜか「アウトサイダー」は読みづらかった。3冊合わせて1番ハマったのが「狂気の山脈にて」(表題となっている短編)だったのが少しだけ残念。1番ハマったのを最初に読んじゃった。

・「宇宙には、だれかいますか?」:私は、「宇宙人はいるが交流ができない距離にいる」と考えている。この本は、さまざまな人が自分の理屈を持って宇宙人について考察するだけなのだが、それが良いのだ。

・「沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか?」:仮にも基礎研究の畑から出てきた私にとって、基礎研究がおろそかにされつつある現状はとても嘆かわしく思っている。ついには基礎研究どころか国立科学博物館がクラウドファウンディングに頼るようになってしまった。是非も含めて、思うところは色々あるがここでは喋らない。

新しい発見の裏には無数の屍が転がっている。自分が研究していることは社会の役に立つかはわからないものだ。役に立つかどうかではなく、興味の有無を自分の指針にしてほしい。役に立つかどうかは自分ではなく、それを活かそうとした別の誰かが決めることだから。

一握りの天才は歴史に名を残す。凡才達は指を咥えて見ているだけか?断じて違う。凡才達は天才が悩んで歩みを止めないように、役に立つかわからないものを解明していき、道標となるのが仕事なのだ。天才が進む道を少しでも明るく照らせ。凡才には袋小路に見えたとしても天才には宝が見えるかもしれない。屍は拾われずとも、屍を晒すことも仕事である。その道に先がないのを示せるから。

とはいえ、私は道標となることから逃げて凡才達を育てることにした。いつか私が育てた凡才たちが天才の助けとなりますように。もし叶うのであれば、私が関わった子たちの中から天才が現れてほしいと願う。

漫画について語っていると長くなるので省略。良い作品を浴びることができて幸せな人生である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?