贋作・夢十夜

初めに

幼い頃、私が見る夢は主に2種類しかなかった。

1つは、街を大きなしゃれこうべが襲う中、住民達と逃げ惑う夢。

(歌川国芳の有名な浮世絵を思い浮かべて頂くとわかりやすい)

もう一つは、真夜中のリビングで星のステッキを持ったお姫様が青い閃光をまき散らしながら怒り狂う夢。

この2つの夢は夜な夜な再放映されたので、今でも色鮮やかに覚えている。

母に泣きついて布団に潜るものの、怖くて眠れなかったこと。そして、子供部屋にある丸い背もたれの椅子のシルエットが黒くうねうね動いて見えて、どんどん恐ろしさが膨れ上がっていったことも。

昔読んだ「数の悪魔」という本で、主人公のロバートが「ああ、またこの夢か。」と嫌な夢を客観視してうんざりするシーンがあったのだが、激しく頷ける。バットエンドを知りながら逃げられない悪夢ほど最悪なものはない。

どうしてこんな古い記憶を引っ張り出したのかというと、最近やけに夢見がはっきりして、目覚めても面白いほど鮮明に焼き付いていることが多かったからだ。

一晩に見た2~3種類の夢をぼんやりと辿れることもあるほどだった。

私ったらどうしちゃったのかしら。22歳にして、何か特別な能力に目覚めたのだろうか。

半年前からずっと飲み続けている向精神薬のせいか。

はたまた管理栄養士の国家試験が控えていたからなのか。

少なくとも神経が高ぶっていたことは確かだ。麻薬などで得られるトリップにも近いものがあるのかもしれない。

しかし、大人になってから見る夢はどうしてこんなに面白いんだろう。

自分が体験したものや見聞きした以上のものは出てこないのに、その欠片たちが思わぬくっつき方をすることで奇妙な映像が生まれる。つぶさに眺める前に「あれ、なんだったっけ?」と遠のいてしまう所も趣深い。

今回は、偉大なる夏目漱石先生にならって、畏れ多くも私が見た夢を丁寧に並べてみようと思う。

贋作なので、3個しかなく不完全だ。そして、私が記憶違いをしている部分もあるかも。まぁ、この夢が本物か、偽物かは誰にも分からないし、間違っていたとしても誰も私の脳みその中までは追いかけることができないだろう。どうかお許しいただきたい。

第1夜 「北国」

こんな夢を見た。

私はなぜか、クリスマスの真っただ中にある東京のデパート内に突っ立っていた。

外には暖色系のライトが巻き付けられた並木道が続いている。呆然とする私の傍らを、家族連れや恋人たちが颯爽と歩いていく。その速度に追い付けていないのは私だけだった。賑やかな雰囲気とは裏腹に、心は冷えている。

寂しい。寂しい。寒い。寂しい。

私はここに何を買いに来たのだろう。それとも、誰かを待っているのだろうか。それは、サービスカウンターに聞けば教えてもらえるだろうか。

柔らかな微笑を浮かべ、制服をきっちりと着こなした彼女達に話しかけるような資格は、私にはあるのだろうか。

と、舞台がパッと転換した。次に私がいたのはどこかの空港だった。

全面大きな窓ガラスが貼られ、外はごおうごおうと吹雪が荒れ狂っている。景色は一面、薄い水色で寒い色調を保っていた。私の座るプラスチックの椅子までもが薄氷のような色味である。傍らにスーツケースなどはなく、どうやら手ぶらで来てしまったらしい。ここにいても私の行く場所はない。できることはこの冷たい椅子に座って外の景色をぼーっと眺めるだけだ。

「マフラー、ずれてますよ」

あっ。

女性の優しい声が聞こえたかと思うと、私の首から垂れた乳白色のマフラーが巻き直された。お礼を言う間もなく、その次の瞬間には、大きな飴玉が私の掌に乗せられる。別の誰かだ。電光掲示板の内容を細かく教えてくれる男の子が走っていく。

私がずっと欲しかったものは、これだと思った。

心はぽかぽかと温かく、どこからともなく力が湧いてくる。

北へ行ってみよう。冷めやらぬ心のまま、唐突にそう思った。

この空港が、どこへあって、これからどこへ繋がっていくのかもよく理解しないままに。

希望だけが燦然と私の中で輝いていた。

第2夜「寝子」

こんな夢を見た。

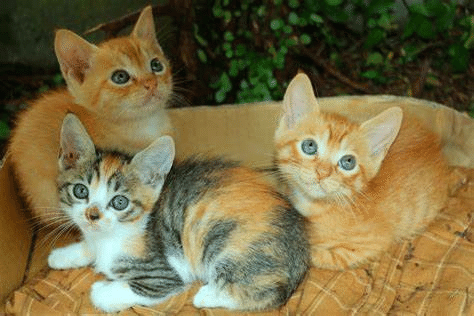

段ボールの中でにゃあにゃあと、色も柄も様々な猫が鳴いている。知らない子猫たちだった。生まれて3カ月ぐらいだろうか。足どりは頼りなく、鳴き声もか細い。

みんな可愛かった。10匹も世話ができるだろうかという不安もあったけれど、とにかく、守ってやらねばならないと思った。

そこから、私達家族は必死で彼らの世話をした。箱から零れ、床へ寝そべっているものは元の場所へ戻した。

幸いなことにキャットフードが食べれたので食事の苦労はなかった。だが、猫砂のトイレの用意がない。10匹もいればアッと言う間に次々と粗相をしてしまう。

「あーぁ…」

呆れて笑いながら私達は後始末をする。

粗相をしても、愛しさは少しも変わらない。

それが、自分よりも弱く、まだ完全でないものであればなおさら。

「ジジ」「キキ」「ブブ」

名前のないねこにするのは嫌だったので、姉と10匹分の名前を考えていく。

同じ文字を2つ連ねて呼ぶことにした。「ジジ」と「キキ」はもちろんジブリ映画の「魔女の宅急便」から。

3匹目まで決めたところで、急に目の前の景色が色あせた。

まずい。夜明けだ。私はずっとこの場所にいられるわけじゃない。

目が覚めたら、そこはペット禁止のアパート。自分の部屋で一人横たわる現実が待っている。

私がいなくなっても、この世界に両親と姉は残るのか。

誰もいない空間に、か細い猫の声だけが響き渡ることを想像すると胸が苦しくなる。

ジジ、キキ、ブブ、名前を与えてあげられなかった7匹の子猫たち。

現実へ浮上する意識の中、彼らの幸せだけをただただ願った。

第3夜「川村さん」

川村さんと私は、白い空間でカップ麺をすすっていた。

川村さんと私は同じゼミで研究をしている。

彼女は泣きぼくろのある、はっとするような美人で、ちょっとギャルで、東京に年上の彼氏がいるらしい。

おおよそ私のような人間とは交わらないような人だと思っていたのだが、2週間の病棟実習が一緒だったことを機に言葉を交わすようになった。

そうだ、この白い部屋は病院の地下にある実習室だ。

眩しすぎるくらいの白色蛍光灯の下、私と川村さんは向き合ってカップ麺をすする。

「川村さん、2つもカップ麺食べるの」

「お腹空くから」

川村さんの眼の前には、びっくりするほど大きなカップ麺が二つ、湯気を立てている。

2つ同時に入れたら、伸びてしまわないのだろうか。

心配する私をちらりとも見ず、川村さんはカップ麺をずるずる。

長い髪を抑えながら麺を口に運ぶ所作も綺麗だった。伏せたまつ毛は黒く長い。

「小松菜さんは何食べてるん」

「えーっとね」

手元を見てみると、カップ麺の中にはたっぷりの豚肉とキャベツが入っていた。

どうやら野菜炒めを乗せたらしい。実家では、母がカップ麺の栄養価を気にしていつも野菜炒めを入れるのだ。

良く見ると川村さんのすする麺には茶色く四角い物体が混じっている。容器にはでかでかと「謎肉祭」の文字。

「川村さん、謎肉祭好きなん」

「うん、好き」

それ以外の会話はなく、その後私達は熱い湯気を立てるノンフライ製法のちぢれ麺を口に運び続けた。

だが、不思議と気まずくはなかった。心地いいリズムが互いの中に流れているのを感じられた。

性格もカップ麺の好みもばらばらな私達。

それでも、無言を共有できるほどに仲良くなれたことがただただ嬉しかった。

私が今まで「合わないだろう」と雰囲気で避けていた人の中にも、実は川村さんのように仲良くなれる人がいたかもしれないな、と過去を振り返って懐かしく感じた。

白く小さなこの部屋の壁には一点の汚れもなく清潔で、スープの湯気が立ち上っては霧散していく。

この時間がずっと続けばいい、としみじみ思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?