薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 薬理 第106回-第109回 全60問 powered by GPT4, Copilot

こんにちは!Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、必須問題【薬理】 を一緒に完全攻略しよう!

今回は、2024年2月に実施された最新の薬剤師国家試験までの4回分、第106回薬剤師国家試験-第109回薬剤師国家試験 必須問題【薬理】全60問の論点解説を powered by GPT4, Copilot との対話を基盤にして一挙公開します。

薬剤師国家試験の勉強法は色々ありますが、必須問題を一通り解いてみて、そこから自分に合った勉強法の傾向と対策を立てることは効率的な方法のひとつです。

Matsunoya品質の論点解説でサクッと学べば、それはそれで、薬剤師国家資格取得に向け走り出すきっかけになると思います。

薬剤師にしかできない仕事がある。

さあ、はじめよう。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/n1e47371a8aeb

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 薬理 第106回-第109回 全60問

powered by GPT4, Copilot

1. 論点一覧 全60問 必須問題【薬理】

問番号は[試験の回]-[問番号]です。問番号順に並んでいます。

まず、論点を確認しましょう。

薬剤師国家試験問題 必須問題【薬理】106 - 109

論点:

問 106-026 論点:受容体への親和性と濃度-反応曲線

問 107-026 論点:Cl-チャネル内蔵型受容体

問 108-026 論点:タキフィラキシー

問 109-026 論点:ニコチン性アセチルコリン受容体部分刺激薬

問 106-027 論点:ラベタロールによる反射性頻脈の抑制機序

問 107-027 論点:フェントラミンによるアドレナリンの昇圧作用の阻害

問 108-027 論点:アトロピン投与後のアセチルコリンによる血圧上昇

問 109-027 論点:自律神経節遮断薬の効果

問 106-028 論点:アセチルコリンの遊離阻害と骨格筋弛緩作用

問 107-028 論点:メピバカインの局所麻酔作用機序

問 108-028 論点:抗うつ薬デュロキセチンの作用機序

問 109-028 論点:リスペリドンによる高プロラクチン血症の機序

問 106-029 論点:オピオイドμ受容体遮断による呼吸抑制の改善

問 107-029 論点:ミルタザピンによるシナプス間隙のセロトニン及びノルアドレナリン増加機序

問 108-029 論点:シクロオキシゲナーゼの不可逆的阻害

問 109-029 論点:アバタセプトの関節リウマチ治療効果発現の標的分子

問 106-030 論点:レボドパ含有製剤のwearing-off現象の改善

問 107-030 論点:抗てんかん薬ガバペンチンの作用点

問 108-030 論点:スプラタストの抗アレルギー作用機序

問 109-030 論点:オステオカルシンのγ-カルボキシ化促進

問 106-031 論点:COX-2選択性と胃腸障害の関係

問 107-031 論点:T細胞のカルシニューリン阻害

問 108-031 論点:心室筋の活動電位持続時間延長と抗不整脈薬

問 109-031 論点:血管平滑筋細胞の可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激

問 106-032 論点:カルシトリオールのカルシウム代謝調節作用

問 107-032 論点:骨粗しょう症治療薬テリパラチドの作用点

問 108-032 論点:心房性ナトリウム利尿ペプチド受容体刺激

問 109-032 論点:プラスミンのフィブリン結合阻害

問 106-033 論点:ニトログリセリンの抗狭心症作用機序

問 107-033 論点:心筋収縮力及び心拍数低下

問 108-033 論点:血小板のADP P2Y12受容体遮断

問 109-033 論点:メフルシドの利尿作用機序

問 106-034 論点:子宮平滑筋収縮と脳下垂体後葉ホルモン薬

問 107-034 論点:プラスミンによるフィブリン溶解抑制

問 108-034 論点:前立腺肥大に伴う排尿障害の改善

問 109-034 論点:ウメクリジニウムの気管支収縮抑制作用

問 106-035 論点:ラフチジンの胃酸分泌抑制作用

問 107-035 論点:利尿薬の作用機序

問 108-035 論点:H+,K+-ATPase阻害と胃酸分泌抑制

問 109-035 論点:トリメブチンの消化管運動調節作用

問 106-036 論点:アプレピタントの制吐作用

問 107-036 論点:肺サーファクタント分泌促進

問 108-036 論点:ロペラミドの止瀉作用

問 109-036 論点:ミクロソームトリグリセリド転送タンパク質阻害

問 106-037 論点:血清コレステロール低下作用と抗酸化作用

問 107-037 論点:Cl-チャネル2活性化と慢性便秘症治療

問 108-037 論点:キサンチンオキシダーゼ阻害と尿酸生合成低下

問 109-037 論点:ソマトスタチン受容体刺激と消化管ホルモン産生腫瘍症状改善

問 106-038 論点:炭酸脱水酵素阻害による眼圧低下

問 107-038 論点:メチラポンによるコルチゾール産生抑制機序

問 108-038 論点:LDL受容体とPCSK9の結合阻害

問 109-038 論点:PDE4阻害による炎症性サイトカイン産生抑制

問 106-039 論点:ラムシルマブの抗悪性腫瘍作用標的分子

問 107-039 論点:尿酸トランスポーターURAT1の阻害

問 108-039 論点:デガレリクスの抗前立腺がん作用機序

問 109-039 論点:DNAジャイレース及びトポイソメラーゼⅣ阻害

問 106-040 論点:コリンエステラーゼによる加水分解

問 107-040 論点:リボソーム30Sサブユニット結合によるタンパク質合成阻害

問 108-040 論点:ブリモニジンの作用機序

問 109-040 論点:チュブリン結合による微小管重合阻害

2. 試験問題 全60問 必須問題【薬理】

試験問題を解いてみましょう。

2. 試験問題 全60問の後に、3. 論点解説 全60問があります。

わからなかった問題に関して、論点解説を読み、重点的に復習してみましょう。正解だった問題も、時間があったら、解説を確認するとよいです。

薬剤師国家試験問題 必須問題【薬理】106 - 109

選択肢を一つ選んでください。

■問 106-026

ある受容体の完全刺激薬である化合物Aに化学修飾を加え、受容体への親和性がより高い化合物Bを得た。化合物Aの摘出腸管標本における収縮の濃度-反応曲線がa(破線)であるとき、化合物Bの濃度-反応曲線b(実線)が正しく示されている図はどれか。ただし、化学修飾により受容体への選択性や内活性には変化がなかったものとする。

■選択肢

1

2

3

4

5

■問 107-026

Cl-チャネル内蔵型受容体はどれか。

■選択肢

アセチルコリンNM受容体

γ-アミノ酪酸GABAA受容体

セロトニン5-HT3受容体

グルタミン酸NMDA受容体

ATP P2X受容体

■問 108-026

タキフィラキシーに関する記述として、正しいのはどれか。

■選択肢

短時間の反復投与による薬物に対する反応性の増強

短時間の反復投与による薬物に対する反応性の減弱

長期間の反復投与による薬物に対する反応性の増強

長期間の反復投与による薬物に対する依存性の獲得

長期薬物投与後の休薬による薬物に対する反応性の増強

■問 109-026

禁煙補助薬として用いられるニコチン性アセチルコリン受容体部分刺激薬はどれか。

■選択肢

シアナミド

ナロキソン

ニコチン

バレニクリン

フルマゼニル

■問 106-027

ラベタロールが反射性頻脈の発生を抑える機序はどれか。

■選択肢

アドレナリンα1受容体遮断

アドレナリンβ1受容体遮断

アドレナリンβ2受容体遮断

アドレナリンα2受容体刺激

アドレナリンβ2受容体刺激

■問 107-027

麻酔したラットにおいてフェントラミン処置後にアドレナリンを静脈内投与すると、アドレナリンの昇圧作用は認められず、降圧作用のみが見られた。この現象を生じさせたフェントラミンの機序はどれか。

■選択肢

アドレナリンα1受容体刺激

アドレナリンα1受容体遮断

アドレナリンβ1受容体刺激

アドレナリンβ1受容体遮断

アドレナリンβ2受容体遮断

■問 108-027

麻酔下のラットに低用量のアセチルコリン(5μg/kg)を静脈内投与すると、急速に血圧が下降したが、アトロピン(1mg/kg)を静脈内投与後に高用量のアセチルコリン(500μg/kg)を静脈内投与すると、血圧が上昇した。アトロピン投与後の高用量のアセチルコリンによる血圧上昇に関係するのはどれか。

■選択肢

アセチルコリンM1受容体

アセチルコリンM2受容体

アセチルコリンM3受容体

アセチルコリンNN受容体

アセチルコリンNM受容体

■問 109-027

自律神経節遮断薬の効果として、正しいのはどれか。

■選択肢

心拍数低下

散瞳

消化管運動促進

排尿促進

発汗促進

■問 106-028

運動神経終末からのアセチルコリンの遊離を非可逆的に阻害して骨格筋弛緩作用を示すのはどれか。

■選択肢

ロクロニウム

スキサメトニウム

ダントロレン

A型ボツリヌス毒素

チザニジン

■問 107-028

メピバカインの局所麻酔作用の機序はどれか。

■選択肢

ATP感受性K+チャネルの刺激

アセチルコリンNN受容体の遮断

電位依存性Na+チャネルの遮断

セロトニン5-HT1A受容体の遮断

電位依存性T型Ca2+チャネルの遮断

■問 108-028

抗うつ薬デュロキセチンの作用機序はどれか。

■選択肢

セロトニン5-HT1A受容体遮断

セロトニン5-HT2A受容体遮断

アドレナリンα2受容体遮断

セロトニン及びグルタミン酸の再取り込み阻害

セロトニン及びノルアドレナリンの再取り込み阻害

■問 109-028

リスペリドンが高プロラクチン血症を引き起こす機序はどれか。

■選択肢

線条体でのドパミンD2受容体遮断

線条体でのセロトニン5-HT2A受容体遮断

前頭前野でのドパミンD2受容体遮断

下垂体でのセロトニン5-HT2A受容体遮断

下垂体でのドパミンD2受容体遮断

■問 106-029

中枢神経でオピオイドμ受容体を遮断して、モルヒネが引き起こす呼吸抑制を改善するのはどれか。

■選択肢

ドキサプラム

ナルデメジン

ナロキソン

ナルフラフィン

フルマゼニル

■問 107-029

ミルタザピンがシナプス間隙のセロトニン及びノルアドレナリンを増加させる機序はどれか。

■選択肢

アドレナリンα2受容体遮断

セロトニン5-HT2A受容体刺激

セロトニン5-HT3受容体刺激

モノアミン酸化酵素阻害

セロトニン及びノルアドレナリンの再取り込み阻害

■問 108-029

シクロオキシゲナーゼを不可逆的に阻害する抗炎症薬はどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

■問 109-029

アバタセプトの関節リウマチ治療効果発現の標的分子はどれか。

■選択肢

CD28

細胞傷害性Tリンパ球抗原-4(CTLA-4)

CD80/CD86

IL-6受容体

TNF-α

■問 106-030

レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるwearing-off現象を改善させるアデノシンA2A受容体遮断薬はどれか。

■選択肢

アポモルヒネ

アマンタジン

ブロモクリプチン

イストラデフィリン

ロチゴチン

■問 107-030

抗てんかん薬ガバペンチンの作用点はどれか。

■選択肢

電位依存性Ca2+チャネル

電位依存性Na+チャネル

シナプス小胞タンパク質SV2A

γ-アミノ酪酸GABAA受容体

グルタミン酸AMPA受容体

■問 108-030

スプラタストの抗アレルギー作用の機序はどれか。

■選択肢

ヒスタミンH1受容体遮断

Th2サイトカイン産生抑制

トロンボキサン合成酵素阻害

5-リポキシゲナーゼ阻害

プロスタノイドTP受容体遮断

■問 109-030

オステオカルシンのグルタミン酸残基のγ-カルボキシ化を促進するのはどれか。

■選択肢

メナテトレノン

エルカトニン

カルシトリオール

テリパラチド

イプリフラボン

■問 106-031

シクロオキシゲナーゼ-1(COX-1)と比較してCOX-2に対する選択性が高く、胃腸障害が少ない非ステロイド性抗炎症薬はどれか。

■選択肢

エトドラク

ジクロフェナク

ロキソプロフェン

スリンダク

オキサプロジン

■問 107-031

T細胞のカルシニューリンを阻害する免疫抑制薬はどれか。

■選択肢

シクロホスファミド

アザチオプリン

レフルノミド

バシリキシマブ

シクロスポリン

■問 108-031

心室筋の活動電位持続時間を延長させる可能性が最も高い抗不整脈薬はどれか。

■選択肢

ジソピラミド

リドカイン

メキシレチン

ピルシカイニド

プロパフェノン

■問 109-031

血管平滑筋細胞において、可溶性グアニル酸シクラーゼを刺激して血管拡張作用を示すのはどれか。

■選択肢

アルプロスタジル

シルデナフィル

ベラプロスト

リオシグアト

マシテンタン

■問 106-032

カルシトリオールのカルシウム代謝調節作用に関わる機序はどれか。

■選択肢

カルシトニン受容体の刺激

副甲状腺ホルモンの分泌の促進

腎臓におけるカルシウム再吸収の抑制

腸管からのカルシウム吸収の促進

オステオカルシンのカルボキシ化の抑制

■問 107-032

骨粗しょう症治療薬テリパラチドの作用点はどれか。

■選択肢

ヒドロキシアパタイト

オステオカルシン

カルシトニン受容体

副甲状腺ホルモン受容体

エストロゲン受容体

■問 108-032

心房性ナトリウム利尿ペプチド受容体を刺激する心不全治療薬はどれか。

■選択肢

コルホルシンダロパート

ピモベンダン

カルペリチド

ミルリノン

イバブラジン

■問 109-032

プラスミンのフィブリンへの結合を阻害することで、止血作用を示すのはどれか。

■選択肢

フィトナジオン

プロタミン

トラネキサム酸

ヘモコアグラーゼ

カルバゾクロムスルホン酸

■問 106-033

ニトログリセリンの抗狭心症作用に関わる機序はどれか。

■選択肢

アデニル酸シクラーゼの活性化

膜結合型グアニル酸シクラーゼの阻害

可溶性グアニル酸シクラーゼの活性化

ホスホジエステラーゼⅢの阻害

ホスホジエステラーゼⅤの活性化

■問 107-033

心筋収縮力及び心拍数を低下させ、労作性狭心症発作を予防するのはどれか。

■選択肢

硝酸イソソルビド

チクロピジン

ピモベンダン

アテノロール

デノパミン

■問 108-033

血小板のADP P2Y12受容体の遮断により、血小板凝集抑制作用を示すのはどれか。

■選択肢

シロスタゾール

サルポグレラート

チカグレロル

オザグレル

ベラプロスト

■問 109-033

メフルシドの利尿作用の機序はどれか。

■選択肢

心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)受容体刺激

バソプレシンV2受容体遮断

上皮性Na+チャネル遮断

Na+-Cl-共輸送体阻害

Na+-K+-2Cl-共輸送体阻害

■問 106-034

妊娠末期の子宮平滑筋を収縮させる脳下垂体後葉ホルモン薬はどれか。

■選択肢

オキシトシン

エルゴメトリン

エストラジオール

ジノプロストン

プロゲステロン

■問 107-034

プラスミンによるフィブリン溶解を抑制することで、止血作用を示すのはどれか。

■選択肢

トラネキサム酸

アルテプラーゼ

カルバゾクロム

プロタミン

フィトナジオン

■問 108-034

前立腺肥大に伴う排尿障害を改善するタダラフィルの作用機序はどれか。

■選択肢

ホスホジエステラーゼV阻害

アドレナリンα1受容体遮断

アドレナリンβ3受容体刺激

アセチルコリンM3受容体刺激

コリンエステラーゼ阻害

■問 109-034

ウメクリジニウムの気管支収縮抑制作用の機序はどれか。

■選択肢

ホスホジエステラーゼ阻害

アデノシンA1受容体遮断

アドレナリンβ2受容体刺激

アセチルコリンM3受容体遮断

エラスターゼ阻害

■問 106-035

ラフチジンの胃酸分泌抑制作用に関わる機序はどれか。

■選択肢

H+, K+-ATPase 阻害

ヒスタミンH2受容体遮断

アセチルコリンM1受容体遮断

プロスタノイドEP受容体遮断

ガストリン遊離抑制

■問 107-035

利尿薬の作用機序でないのはどれか。

■選択肢

バソプレシンV2受容体遮断

心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)受容体刺激

アルドステロン受容体刺激

炭酸脱水酵素阻害

Na+-K+-2Cl- 共輸送系阻害

■問 108-035

H+,K+-ATPaseを不可逆的に阻害し、胃酸分泌を抑制するのはどれか。

■選択肢

エソメプラゾール

ファモチジン

ピレンゼピン

ミソプロストール

テプレノン

■問 109-035

トリメブチンの消化管運動調節作用の機序はどれか。

■選択肢

ドパミンD2受容体遮断

コリンエステラーゼ阻害

アセチルコリンM3受容体刺激

セロトニン5-HT4受容体刺激

オピオイドμ受容体刺激

■問 106-036

アプレピタントの制吐作用に関わる作用点はどれか。

■選択肢

ヒスタミンH1受容体

ドパミンD2受容体

タキキニンNK1受容体

セロトニン5-HT3受容体

オピオイドμ受容体

■問 107-036

肺サーファクタント分泌を促進する去痰薬はどれか。

■選択肢

オキシメテバノール

アセチルシステイン

カルボシステイン

ドルナーゼ アルファ

アンブロキソール

■問 108-036

ロペラミドの止瀉作用に関わる作用点はどれか。

■選択肢

ドパミンD2受容体

オピオイドμ受容体

アセチルコリンM1受容体

セロトニン5-HT3受容体

ヒスタミンH2受容体

■問 109-036

ミクロソームトリグリセリド転送タンパク質(MTP)を阻害する脂質異常症治療薬はどれか。

■選択肢

エゼチミブ

エボロクマブ

ロミタピド

アトルバスタチン

ペマフィブラート

■問 106-037

血清コレステロール低下作用と抗酸化作用を介して抗動脈硬化作用を示すのはどれか。

■選択肢

ロミタピド

コレスチラミン

クロフィブラート

エゼチミブ

プロブコール

■問 107-037

Cl-チャネル2(ClC-2)を活性化する慢性便秘症治療薬はどれか。

■選択肢

センノシド

カルメロース

ラクツロース

ビサコジル

ルビプロストン

■問 108-037

キサンチンオキシダーゼを阻害することで、尿酸の生合成を低下させるのはどれか。

■選択肢

ブコローム

ベンズブロマロン

ドチヌラド

トピロキソスタット

ラスブリカーゼ

■問 109-037

ソマトスタチン受容体を刺激して、消化管ホルモン産生腫瘍に伴う諸症状を改善するのはどれか。

■選択肢

オクトレオチド

ソマトレリン

ソマトロピン

プロチレリン

ペグビソマント

■問 106-038

眼房水の産生抑制により眼圧を下げる炭酸脱水酵素阻害薬はどれか。

■選択肢

ピロカルピン

ブナゾシン

ビマトプロスト

リパスジル

ドルゾラミド

■問 107-038

メチラポンによるコルチゾール産生抑制の機序はどれか。

■選択肢

副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌抑制

ソマトスタチンの分泌亢進

副腎皮質細胞壊死

3β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素の阻害

11β-水酸化酵素の阻害

■問 108-038

LDL受容体に対するプロタンパク質転換酵素サブチリシン/ケキシン9型(PCSK9)の結合を阻害する脂質異常症治療薬はどれか。

■選択肢

コレスチミド

エゼチミブ

ロミタピド

エボロクマブ

ロスバスタチン

■問 109-038

ホスホジエステラーゼ4(PDE4)を阻害することで、炎症性サイトカインの産生を抑制する尋常性乾癬の治療薬はどれか。

■選択肢

マキサカルシトール

エトレチナート

アプレミラスト

セクキヌマブ

ブロダルマブ

■問 106-039

ラムシルマブの抗悪性腫瘍作用に関わる標的分子はどれか。

■選択肢

EGFR(上皮増殖因子受容体)

HER2(ヒト上皮増殖因子受容体2型)

mTOR(哺乳類ラパマイシン標的タンパク質)

VEGF(血管内皮増殖因子)

VEGFR-2(血管内皮増殖因子受容体2型)

■問 107-039

腎尿細管の尿酸トランスポーター(URAT1)を阻害して、尿酸再吸収を抑制するのはどれか。

■選択肢

コルヒチン

フェブキソスタット

プロベネシド

アロプリノール

ラスブリカーゼ

■問 108-039

デガレリクスの抗前立腺がん作用の機序はどれか。

■選択肢

アンドロゲン受容体遮断

エストロゲン受容体刺激

GnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)受容体遮断

アロマターゼ阻害

5α-還元酵素阻害

■問 109-039

DNAジャイレース及びトポイソメラーゼⅣを阻害することで、細菌のDNA複製を抑制する抗菌薬はどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

■問 106-040

以下の直接型コリン作動薬のうち、コリンエステラーゼにより最も加水分解されやすいのはどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

■問 107-040

細菌のリボソーム30Sサブユニットに結合して、タンパク質合成を阻害する抗菌薬はどれか。

■選択肢

クリンダマイシン

ストレプトマイシン

リネゾリド

エリスロマイシン

クロラムフェニコール

■問 108-040

緑内障治療薬ブリモニジンの作用機序はどれか。

■選択肢

プロスタノイドEP2受容体刺激

プロスタノイドFP受容体刺激

アドレナリンα2受容体刺激

アセチルコリンM3受容体刺激

Rhoキナーゼ阻害

■問 109-040

抗悪性腫瘍薬のうち、チュブリンに結合し微小管の重合を阻害するのはどれか。

■選択肢

シスプラチン

メトトレキサート

ビンクリスチン

フルオロウラシル

ブレオマイシン

3. 論点解説 全60問 必須問題【薬理】

薬剤師国家試験問題 必須問題【薬理】106 - 109

■科目|薬理|問 106-026

ある受容体の完全刺激薬である化合物Aに化学修飾を加え、受容体への親和性がより高い化合物Bを得た。化合物Aの摘出腸管標本における収縮の濃度-反応曲線がa(破線)であるとき、化合物Bの濃度-反応曲線b(実線)が正しく示されている図はどれか。ただし、化学修飾により受容体への選択性や内活性には変化がなかったものとする。

■選択肢

1

2

3

4

5

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-026 ■正答| 2

■論点 |受容体の親和性と反応曲線

論点は、化合物AとBの受容体への親和性とそれに伴う濃度-反応曲線の変化を特定することです。

■解説1|

化合物Aは完全刺激薬であり、化合物Bは化学修飾を加えて親和性が高くなった。

問題文によれば、受容体への選択性や内活性に変化はない。

選択肢2(図2)が正解である理由は、親和性が高まったことで、同じ濃度でもより多くの受容体が活性化され、結果的に反応曲線が左方向(低濃度側)へシフトするからである。

■解説2|

反応曲線a(破線)は化合物Aのものであり、b(実線)は化合物Bのもの。

化学修飾によって得られた化合物Bは親和性が高まっているため、同じ量でもより強い効果を示す。

図2ではb(実線)がa(破線)よりも左側に位置しており、これは同じ効果を得るために必要な濃度が低下していることを示している。

■科目|薬理|問 107-026

Cl-チャネル内蔵型受容体はどれか。

■選択肢

アセチルコリンNM受容体

γ-アミノ酪酸GABAA受容体

セロトニン5-HT3受容体

グルタミン酸NMDA受容体

ATP P2X受容体

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-026 ■正答| 2

■論点 |Cl-チャネル内蔵型受容体

論点は、Cl-チャネル内蔵型受容体を特定することです。

■解説1|

γ-アミノ酪酸GABAA受容体は、Cl-イオンの流入を促進し、細胞内の負の電荷を増加させることで、神経細胞の興奮を抑制する。

この受容体は、抑制性の神経伝達物質であるγ-アミノ酪酸(GABA)によって活性化される。

GABAA受容体は、リガンド依存型イオンチャネルであり、GABAの結合により直接開口する。

■解説2|

他の選択肢であるNM受容体、5-HT3受容体、NMDA受容体、P2X受容体は、Cl-チャネル内蔵型ではなく、他のイオンの流入や受容体の活性化に関与している。

NM受容体はナトリウムチャネルを介した興奮性の伝達に関与し、NMDA受容体はカルシウムチャネルを介している。

■科目|薬理|問 108-026

タキフィラキシーに関する記述として、正しいのはどれか。

■選択肢

短時間の反復投与による薬物に対する反応性の増強

短時間の反復投与による薬物に対する反応性の減弱

長期間の反復投与による薬物に対する反応性の増強

長期間の反復投与による薬物に対する依存性の獲得

長期薬物投与後の休薬による薬物に対する反応性の増強

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-026 ■正答| 2

■論点 |タキフィラキシー

論点は、タキフィラキシーの概念を理解することです

■解説1|

タキフィラキシーは、短時間の反復投与によって薬物に対する反応性が減弱する現象を指す。

これは、受容体の感受性の低下や薬物の代謝速度の増加によって起こる。

■解説2|

タキフィラキシーは、特に迅速に作用する薬物や短期間で頻繁に使用される薬物において顕著に見られる。

長期間の反復投与による反応性の増強や依存性の獲得は、タキフィラキシーとは異なる現象である。

■科目|薬理|問 109-026

禁煙補助薬として用いられるニコチン性アセチルコリン受容体部分刺激薬はどれか。

■選択肢

シアナミド

ナロキソン

ニコチン

バレニクリン

フルマゼニル

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-026 ■正答| 4

■論点|ニコチン性アセチルコリン受容体部分刺激薬

論点は、禁煙補助薬として用いられるニコチン性アセチルコリン受容体部分刺激薬を特定することです。

■解説1|

バレニクリンは、ニコチン性アセチルコリン受容体の部分アゴニストとして作用し、禁煙補助薬として使用されます。ニコチン受容体を部分的に刺激することで、喫煙時の報酬感を減少させ、禁煙時の離脱症状を緩和します。

■解説2|

バレニクリンは、ニコチンに比べて受容体への親和性が高く、ニコチンよりも弱い刺激を提供することで、ニコチンの欲求を減少させる効果があります。また、ニコチンが受容体に結合するのを阻害し、喫煙の満足感を減少させることも知られています。

■科目|薬理|問 106-027

ラベタロールが反射性頻脈の発生を抑える機序はどれか。

■選択肢

アドレナリンα1受容体遮断

アドレナリンβ1受容体遮断

アドレナリンβ2受容体遮断

アドレナリンα2受容体刺激

アドレナリンβ2受容体刺激

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-027 ■正答| 2

■論点|ラベタロールの作用機序

論点は、ラベタロールが反射性頻脈の発生を抑える機序を特定することです。

■解説1|

ラベタロールは、アドレナリンβ1受容体遮断薬として作用し、心臓のβ1受容体を遮断することで心拍数の上昇を抑制し、反射性頻脈の発生を抑えます。

■解説2|

ラベタロールは、α1受容体遮断作用も持ち合わせており、血管の拡張を促すことで血圧を下げる効果もあります。しかし、主な作用はβ1受容体遮断による心拍数の抑制です。

■科目|薬理|問 107-027

麻酔したラットにおいてフェントラミン処置後にアドレナリンを静脈内投与すると、アドレナリンの昇圧作用は認められず、降圧作用のみが見られた。この現象を生じさせたフェントラミンの機序はどれか。

■選択肢

アドレナリンα1受容体刺激

アドレナリンα1受容体遮断

アドレナリンβ1受容体刺激

アドレナリンβ1受容体遮断

アドレナリンβ2受容体遮断

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-027 ■正答| 2

■論点|フェントラミンの作用機序

論点は、フェントラミンがアドレナリンの昇圧作用を抑制し、降圧作用を生じさせる機序を特定することです。

■解説1|

フェントラミンは、アドレナリンα1受容体遮断薬として作用し、α1受容体を遮断することでアドレナリンの昇圧作用を抑制し、降圧作用を生じさせます。

■解説2|

フェントラミンによるα1受容体の遮断は、血管の平滑筋における収縮を抑制し、血管拡張を促進することで血圧を下げる効果をもたらします。これにより、アドレナリンの昇圧作用が覆され、降圧作用が優位になるのです。

■科目|薬理|問 108-027

麻酔下のラットに低用量のアセチルコリン(5μg/kg)を静脈内投与すると、急速に血圧が下降したが、アトロピン(1mg/kg)を静脈内投与後に高用量のアセチルコリン(500μg/kg)を静脈内投与すると、血圧が上昇した。アトロピン投与後の高用量のアセチルコリンによる血圧上昇に関係するのはどれか。

■選択肢

アセチルコリンM1受容体

アセチルコリンM2受容体

アセチルコリンM3受容体

アセチルコリンNN受容体

アセチルコリンNM受容体

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-027 ■正答| 4

■論点 |アトロピン投与後のアセチルコリンによる血圧上昇

論点は、アトロピン投与後に高用量のアセチルコリンが血圧を上昇させる受容体を特定することです。

■解説1|

アトロピンは、ムスカリン性アセチルコリン受容体(M1, M2, M3)の拮抗薬であり、これらの受容体を遮断します。

高用量のアセチルコリンによる血圧上昇は、ムスカリン性受容体が遮断された状態でニコチン性受容体(NN受容体)が活性化されることによるものです。

■解説2|

ニコチン性アセチルコリン受容体には、神経節(NN)と筋肉(NM)の2種類があります。

アトロピンによってムスカリン性受容体が遮断された後、アセチルコリンはNN受容体に作用して交感神経系を活性化し、血圧を上昇させる効果があります。

■科目|薬理|問 109-027

自律神経節遮断薬の効果として、正しいのはどれか。

■選択肢

心拍数低下

散瞳

消化管運動促進

排尿促進

発汗促進

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-027 ■正答| 2

■論点 |自律神経節遮断薬の効果

論点は、自律神経節遮断薬の効果を理解することです

■解説1|

自律神経節遮断薬は、交感神経と副交感神経の両方の神経伝達を遮断します。

散瞳は、交感神経の活動が抑制されることにより、虹彩括約筋の副交感神経支配が減少する結果として生じます。

■解説2|

自律神経節遮断薬による散瞳は、副交感神経の影響が減少することで、虹彩の散瞳筋(交感神経支配)の活動が相対的に優位になるためです。

その結果、瞳孔が拡大し、散瞳が起こります。

■科目|薬理|問 106-028

運動神経終末からのアセチルコリンの遊離を非可逆的に阻害して骨格筋弛緩作用を示すのはどれか。

■選択肢

ロクロニウム

スキサメトニウム

ダントロレン

A型ボツリヌス毒素

チザニジン

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-028 ■正答| 4

■論点 |骨格筋弛緩作用を示す物質

論点は、骨格筋弛緩作用を示す物質を特定することです。

■解説1|

A型ボツリヌス毒素は、運動神経終末からのアセチルコリンの遊離を非可逆的に阻害します。

これにより、神経筋接合部でのアセチルコリンの放出が妨げられ、骨格筋の収縮が抑制され、弛緩作用が生じます。

■解説2|

A型ボツリヌス毒素は、SNARE複合体の一部であるシナプトブレビンを切断し、アセチルコリン小胞の細胞膜への融合を阻害することで作用します。

この結果、アセチルコリンの遊離が阻害され、骨格筋の弛緩が引き起こされます。

■科目|薬理|問 107-028

メピバカインの局所麻酔作用の機序はどれか。

■選択肢

ATP感受性K+チャネルの刺激

アセチルコリンNN受容体の遮断

電位依存性Na+チャネルの遮断

セロトニン5-HT1A受容体の遮断

電位依存性T型Ca2+チャネルの遮断

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-028 ■正答| 3

■論点 |メピバカインの局所麻酔作用の機序

論点は、メピバカインの局所麻酔作用の機序を特定することです。

■解説1|

メピバカインは、電位依存性ナトリウムチャネルを遮断することで局所麻酔作用を発揮します。

これにより、神経細胞の活動電位の発生が抑制され、痛みの伝達が遮断されます。

■解説2|

電位依存性ナトリウムチャネルの遮断は、神経細胞の膜の脱分極を防ぎ、ナトリウムイオンの細胞内流入を妨げます。

この結果、神経細胞の興奮性が低下し、信号伝達が停止します。

■科目|薬理|問 108-028

抗うつ薬デュロキセチンの作用機序はどれか。

■選択肢

セロトニン5-HT1A受容体遮断

セロトニン5-HT2A受容体遮断

アドレナリンα2受容体遮断

セロトニン及びグルタミン酸の再取り込み阻害

セロトニン及びノルアドレナリンの再取り込み阻害

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-028 ■正答| 5

■論点 |抗うつ薬デュロキセチンの作用機序

論点は、抗うつ薬デュロキセチンの作用機序を理解することです

■解説1|

デュロキセチンは、セロトニン及びノルアドレナリンの再取り込みを阻害することで作用します。

これにより、これらの神経伝達物質のシナプス間隙での濃度が増加し、抗うつ効果が発揮されます。

■解説2|

セロトニン及びノルアドレナリンの再取り込み阻害は、それぞれのトランスポーターの機能を阻害することで起こります。

この結果、これらの神経伝達物質が神経細胞に再取り込まれることなく、長時間シナプス間隙に留まり、受容体への作用が持続します。

■科目|薬理|問 109-028

リスペリドンが高プロラクチン血症を引き起こす機序はどれか。

■選択肢

線条体でのドパミンD2受容体遮断

線条体でのセロトニン5-HT2A受容体遮断

前頭前野でのドパミンD2受容体遮断

下垂体でのセロトニン5-HT2A受容体遮断

下垂体でのドパミンD2受容体遮断

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-028 ■正答| 5

■論点 |リスペリドンが高プロラクチン血症を引き起こす機序

論点は、リスペリドンが高プロラクチン血症を引き起こす機序を特定することです。

■解説1|

リスペリドンは、下垂体でのドパミンD2受容体を遮断することで、高プロラクチン血症を引き起こします。

ドパミンD2受容体の遮断は、プロラクチンの分泌を抑制するドパミンの作用を阻害します。

■解説2|

通常、ドパミンはプロラクチン分泌抑制ホルモン(PIH)として作用し、プロラクチンの分泌を抑制します。

リスペリドンによるD2受容体の遮断は、この抑制機構を無効にし、プロラクチンの過剰分泌を引き起こします。

■科目|薬理|問 106-029

中枢神経でオピオイドμ受容体を遮断して、モルヒネが引き起こす呼吸抑制を改善するのはどれか。

■選択肢

ドキサプラム

ナルデメジン

ナロキソン

ナルフラフィン

フルマゼニル

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-029 ■正答| 3

■論点 |モルヒネによる呼吸抑制の改善

論点は、モルヒネが引き起こす呼吸抑制を改善する薬物を特定することです。

■解説1|

ナロキソンは、中枢神経でオピオイドμ受容体を遮断することで、モルヒネによる呼吸抑制を改善します。

オピオイド受容体の遮断により、モルヒネの作用が逆転され、呼吸機能が回復します。

■解説2|

ナロキソンは、オピオイド受容体の拮抗薬であり、モルヒネなどのオピオイド薬の効果を競合的に阻害します。

これにより、呼吸抑制を含むオピオイドの作用が速やかに逆転されます。

■科目|薬理|問 107-029

ミルタザピンがシナプス間隙のセロトニン及びノルアドレナリンを増加させる機序はどれか。

■選択肢

アドレナリンα2受容体遮断

セロトニン5-HT2A受容体刺激

セロトニン5-HT3受容体刺激

モノアミン酸化酵素阻害

セロトニン及びノルアドレナリンの再取り込み阻害

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-029 ■正答| 1

■論点 |ミルタザピンの作用機序

論点は、ミルタザピンがシナプス間隙のセロトニン及びノルアドレナリンを増加させる機序を特定することです。

■解説1|

ミルタザピンは、アドレナリンα2受容体を遮断することで、セロトニン及びノルアドレナリンのシナプス間隙での濃度を増加させます。

α2受容体は通常、神経伝達物質の放出を抑制する負のフィードバック機構に関与しています。

■解説2|

アドレナリンα2受容体の遮断により、この負のフィードバックが解除され、神経細胞からのセロトニン及びノルアドレナリンの放出が増加します。

これにより、これらの神経伝達物質の作用が強化され、抗うつ効果が発揮されます。

■科目|薬理|問 108-029

シクロオキシゲナーゼを不可逆的に阻害する抗炎症薬はどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-029 ■正答| 2

■論点 |シクロオキシゲナーゼを不可逆的に阻害する抗炎症薬

論点は、シクロオキシゲナーゼを不可逆的に阻害する抗炎症薬を特定することです。

■解説1|

アスピリンは、シクロオキシゲナーゼ(COX)を不可逆的に阻害することで知られています。

COXはプロスタグランジンの生合成を触媒し、これらの化合物は炎症、発熱、痛みの原因となります。

■解説2|

アスピリンはCOX-1およびCOX-2を阻害し、プロスタグランジンの生産を減少させます。

サリチル酸部分がCOX活性部位へ結合し、アセチル化されることでCOXが不可逆的に阻害されます。他のNSAIDsは可逆的な阻害を行います。

■科目|薬理|問 109-029

アバタセプトの関節リウマチ治療効果発現の標的分子はどれか。

■選択肢

CD28

細胞傷害性Tリンパ球抗原-4(CTLA-4)

CD80/CD86

IL-6受容体

TNF-α

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-029 ■正答| 3

■論点 |アバタセプトの関節リウマチ治療効果発現の標的分子

論点は、アバタセプトの関節リウマチ治療効果発現の標的分子を特定することです。

■解説1|

アバタセプトは、免疫応答を調節するためにCD80/CD86分子を標的とします。

これらの分子は、T細胞の活性化に必要な第二シグナルを提供するため、アバタセプトはこのシグナルを阻害することで免疫反応を抑制します。

■解説2|

CD80/CD86は抗原提示細胞の表面に存在し、T細胞のCD28と結合してT細胞を活性化します。

アバタセプトはCTLA-4と類似した構造を持ち、CD80/CD86と結合してT細胞の過剰な活性化を防ぎます。これにより、関節リウマチにおける炎症反応が抑制されます。

■科目|薬理|問 106-030

レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるwearing-off現象を改善させるアデノシンA2A受容体遮断薬はどれか。

■選択肢

アポモルヒネ

アマンタジン

ブロモクリプチン

イストラデフィリン

ロチゴチン

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-030 ■正答| 4

■論点 |パーキンソン病のwearing-off現象の改善

論点は、レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるwearing-off現象を改善させるアデノシンA2A受容体遮断薬を特定することです。

■解説1|

イストラデフィリンは、アデノシンA2A受容体遮断薬であり、レボドパの効果が減少するwearing-off現象を改善します。

アデノシンA2A受容体は、ドパミン作動性神経伝達の調節に関与しており、その遮断によりパーキンソン病の症状管理が改善されます。

■解説2|

パーキンソン病の治療において、レボドパの効果が時間とともに減少することがあります。

イストラデフィリンは、この減少した効果を延長し、患者の運動能力を改善することが臨床試験で示されています。この作用は、アデノシンA2A受容体の遮断によるものです。

■科目|薬理|問 107-030

抗てんかん薬ガバペンチンの作用点はどれか。

■選択肢

電位依存性Ca2+チャネル

電位依存性Na+チャネル

シナプス小胞タンパク質SV2A

γ-アミノ酪酸GABAA受容体

グルタミン酸AMPA受容体

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-030 ■正答| 1

■論点 |ガバペンチンの作用点

論点は、抗てんかん薬ガバペンチンの作用点を特定することです。

■解説1|

ガバペンチンは、特にα2δサブユニットを持つ電位依存性カルシウムチャネルを標的とします。

この作用により、神経細胞の興奮性が減少し、てんかん発作の発生を抑制します。

■解説2|

電位依存性カルシウムチャネルは、神経伝達物質の放出に関与しており、その活動が抑制されると、過剰な神経活動が抑えられます。

ガバペンチンは、これらのチャネルの機能を調節することで、てんかんの症状を緩和します。この機序は、てんかん治療において重要な役割を果たします。

■科目|薬理|問 108-030

スプラタストの抗アレルギー作用の機序はどれか。

■選択肢

ヒスタミンH1受容体遮断

Th2サイトカイン産生抑制

トロンボキサン合成酵素阻害

5-リポキシゲナーゼ阻害

プロスタノイドTP受容体遮断

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-030 ■正答| 2

■論点 |スプラタストの抗アレルギー作用の機序

論点は、スプラタストの抗アレルギー作用の機序を特定することです。

■解説1|

スプラタストは、Th2サイトカイン産生を抑制することで抗アレルギー作用を発揮します。

Th2サイトカインはアレルギー反応において重要な役割を果たし、その産生の抑制はアレルギー症状の軽減に寄与します。

■解説2|

Th2サイトカインには、IL-4、IL-5、IL-13などがあり、これらはIgEの産生や好酸球の活性化に関与しています。

スプラタストによるこれらサイトカインの抑制は、アレルギー反応の鎮静化に効果的です。

■科目|薬理|問 109-030

オステオカルシンのグルタミン酸残基のγ-カルボキシ化を促進するのはどれか。

■選択肢

メナテトレノン

エルカトニン

カルシトリオール

テリパラチド

イプリフラボン

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-030 ■正答| 1

■論点 |オステオカルシンのγ-カルボキシ化促進

論点は、オステオカルシンのグルタミン酸残基のγ-カルボキシ化を促進する物質を特定することです。

■解説1|

メナテトレノンは、ビタミンK2の一形態であり、オステオカルシンのγ-カルボキシ化を促進します。

この反応は、骨の形成と維持に必要なオステオカルシンの生物学的活性を高めるために重要です。

■解説2|

オステオカルシンは、カルシウム結合タンパク質であり、その活性化は骨のミネラル化に寄与します。

メナテトレノンは、このカルシウム結合能力を高めることで、骨の健康を支える役割を果たします。

■科目|薬理|問 106-031

シクロオキシゲナーゼ-1(COX-1)と比較してCOX-2に対する選択性が高く、胃腸障害が少ない非ステロイド性抗炎症薬はどれか。

■選択肢

エトドラク

ジクロフェナク

ロキソプロフェン

スリンダク

オキサプロジン

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-031 ■正答| 1

■論点 |COX-2選択性の高い非ステロイド性抗炎症薬

論点は、COX-1と比較してCOX-2に対する選択性が高く、胃腸障害が少ない非ステロイド性抗炎症薬を特定することです。

■解説1|

エトドラクは、COX-2に対する選択性が高い非ステロイド性抗炎症薬です。

COX-2は炎症に関与する酵素であり、COX-2選択性が高い薬剤は胃腸障害のリスクが低いとされています。

■解説2|

COX-1は胃粘膜保護に関与しているため、COX-1を阻害すると胃腸障害を引き起こす可能性があります。

エトドラクはCOX-1に対する作用が弱く、そのため胃腸障害の発生が少ないと考えられています。

■科目|薬理|問 107-031

T細胞のカルシニューリンを阻害する免疫抑制薬はどれか。

■選択肢

シクロホスファミド

アザチオプリン

レフルノミド

バシリキシマブ

シクロスポリン

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-031 ■正答| 5

■論点 |カルシニューリンを阻害する免疫抑制薬

論点は、T細胞のカルシニューリンを阻害する免疫抑制薬を特定することです。

■解説1|

シクロスポリンは、カルシニューリンを阻害することでT細胞の活性化を抑制する免疫抑制薬です。

カルシニューリンはT細胞内でのIL-2の産生に必要なため、その阻害は免疫反応を抑制します。

■解説2|

シクロスポリンは、特に移植後の拒絶反応の予防や自己免疫疾患の治療に使用されます。

カルシニューリンの阻害により、T細胞の増殖が抑制され、免疫応答が減弱します。

■科目|薬理|問 108-031

心室筋の活動電位持続時間を延長させる可能性が最も高い抗不整脈薬はどれか。

■選択肢

ジソピラミド

リドカイン

メキシレチン

ピルシカイニド

プロパフェノン

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-031 ■正答| 1

■論点 |活動電位持続時間を延長させる抗不整脈薬

論点は、心室筋の活動電位持続時間を延長させる可能性が最も高い抗不整脈薬を特定することです。

■解説1|

ジソピラミドは、心室筋の活動電位持続時間を延長させるクラスIII抗不整脈薬です。

この薬剤は、カリウムチャネルを遮断することで心室筋の再分極を遅らせ、活動電位持続時間を延長します。

■解説2|

ジソピラミドは、特に心房細動や心房粗動の治療に使用されます。

活動電位持続時間の延長は、不整脈の再発を防ぐ効果があります。

■科目|薬理|問 109-031

血管平滑筋細胞において、可溶性グアニル酸シクラーゼを刺激して血管拡張作用を示すのはどれか。

■選択肢

アルプロスタジル

シルデナフィル

ベラプロスト

リオシグアト

マシテンタン

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-031 ■正答| 4

■論点 |血管拡張作用を示す物質

論点は、血管平滑筋細胞において、可溶性グアニル酸シクラーゼを刺激して血管拡張作用を示す物質を特定することです。

■解説1|

リオシグアトは、可溶性グアニル酸シクラーゼを直接刺激することで血管拡張作用を示します。

この作用により、血管内のcGMPのレベルが上昇し、血管平滑筋の弛緩が促進されます。

■解説2|

リオシグアトは、特に肺高血圧症の治療に使用されます。

血管拡張により、肺血管の抵抗が減少し、心臓への負担が軽減されます。

■科目|薬理|問 106-032

カルシトリオールのカルシウム代謝調節作用に関わる機序はどれか。

■選択肢

カルシトニン受容体の刺激

副甲状腺ホルモンの分泌の促進

腎臓におけるカルシウム再吸収の抑制

腸管からのカルシウム吸収の促進

オステオカルシンのカルボキシ化の抑制

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-032 ■正答| 4

■論点 |カルシトリオールのカルシウム代謝調節作用

論点は、カルシトリオールのカルシウム代謝調節作用に関わる機序を特定することです。

■解説1|

カルシトリオールは、腸管からのカルシウム吸収を促進することでカルシウム代謝を調節します。

この作用により、血中のカルシウム濃度が増加し、骨の健康が維持されます。

■解説2|

カルシトリオールは、ビタミンDの活性形態であり、カルシウムのホメオスタシスに重要な役割を果たします。

腸管でのカルシウム吸収の促進は、骨の形成と維持に必要なカルシウムの供給を確保します。

■科目|薬理|問 107-032

骨粗しょう症治療薬テリパラチドの作用点はどれか。

■選択肢

ヒドロキシアパタイト

オステオカルシン

カルシトニン受容体

副甲状腺ホルモン受容体

エストロゲン受容体

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-032 ■正答| 4

■論点 |テリパラチドの作用点

論点は、骨粗しょう症治療薬テリパラチドの作用点を特定することです。

■解説1|

テリパラチドは、副甲状腺ホルモンのアナログであり、副甲状腺ホルモン受容体に作用します。

この作用により、骨形成が促進され、骨粗しょう症の治療に効果的です。

■解説2|

副甲状腺ホルモン受容体の刺激は、骨芽細胞の活性化を通じて骨の再生を促進します。

テリパラチドは、特に骨密度が低下した患者において、骨折リスクを減少させることが示されています。

■科目|薬理|問 108-032

心房性ナトリウム利尿ペプチド受容体を刺激する心不全治療薬はどれか。

■選択肢

コルホルシンダロパート

ピモベンダン

カルペリチド

ミルリノン

イバブラジン

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-032 ■正答| 3

■論点 |心不全治療薬の作用点

論点は、心房性ナトリウム利尿ペプチド受容体を刺激する心不全治療薬を特定することです。

■解説1|

カルペリチドは、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)のアナログであり、ANP受容体に作用します。

この作用により、ナトリウムの排泄が促進され、利尿作用が生じます。

■解説2|

ANP受容体の刺激は、血管拡張と利尿作用を通じて心臓の負担を軽減します。

カルペリチドは、心不全の症状を改善し、入院期間の短縮に寄与することが示されています。

■科目|薬理|問 109-032

プラスミンのフィブリンへの結合を阻害することで、止血作用を示すのはどれか。

■選択肢

フィトナジオン

プロタミン

トラネキサム酸

ヘモコアグラーゼ

カルバゾクロムスルホン酸

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-032 ■正答| 3

■論点 |止血作用を示す物質

論点は、プラスミンのフィブリンへの結合を阻害することで止血作用を示す物質を特定することです。

■解説1|

トラネキサム酸は、プラスミンのフィブリンへの結合を阻害することで止血作用を示します。

この作用により、フィブリンの分解が抑制され、出血が減少します。

■解説2|

トラネキサム酸は、手術中や重度の出血がある場合に使用されることがあります。

この薬剤は、フィブリンの安定化を通じて血栓形成を促進し、止血を助けます。

■科目|薬理|問 106-033

ニトログリセリンの抗狭心症作用に関わる機序はどれか。

■選択肢

アデニル酸シクラーゼの活性化

膜結合型グアニル酸シクラーゼの阻害

可溶性グアニル酸シクラーゼの活性化

ホスホジエステラーゼⅢの阻害

ホスホジエステラーゼⅤの活性化

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-033 ■正答| 3

■論点 |ニトログリセリンの抗狭心症作用の機序

ニトログリセリンの主な論点は、抗狭心症作用に関わる機序を特定することです。

■解説1|

ニトログリセリンは、可溶性グアニル酸シクラーゼを活性化し、細胞内のサイクリックGMP(cGMP)の増加を促します。cGMPは平滑筋の弛緩を引き起こし、血管を拡張させることで心臓への血流を改善し、狭心症の症状を軽減します。

■解説2|

ニトログリセリンによるcGMPの増加は、血管平滑筋のミオシン軽鎖キナーゼの活性を低下させ、結果として血管の拡張を促進します。これにより心臓の負担が減少し、狭心症の予防と治療に効果を発揮します。

■科目|薬理|問 107-033

心筋収縮力及び心拍数を低下させ、労作性狭心症発作を予防するのはどれか。

■選択肢

硝酸イソソルビド

チクロピジン

ピモベンダン

アテノロール

デノパミン

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-033 ■正答| 4

■論点 |労作性狭心症発作の予防薬

労作性狭心症発作の予防に関わる主な論点は、心筋収縮力及び心拍数を低下させる薬剤を特定することです。

■解説1|

アテノロールはβ1遮断薬であり、心筋のβ1アドレナリン受容体を遮断することで心筋収縮力と心拍数を低下させます。これにより心臓の酸素消費量が減少し、労作性狭心症発作の予防に寄与します。

■解説2|

アテノロールの使用は、心臓の仕事量を減少させることで、狭心症発作のリスクを低減します。また、心拍数の低下は心臓の酸素需要を減少させ、狭心症発作の発生を予防します。

■科目|薬理|問 108-033

血小板のADP P2Y12受容体の遮断により、血小板凝集抑制作用を示すのはどれか。

■選択肢

シロスタゾール

サルポグレラート

チカグレロル

オザグレル

ベラプロスト

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-033 ■正答| 3

■論点 |血小板凝集抑制作用の機序

血小板凝集抑制作用に関わる主な論点は、ADP P2Y12受容体を遮断する薬剤を特定することです。

■解説1|

チカグレロルは、血小板のADP P2Y12受容体を遮断することで血小板凝集を抑制します。これにより血栓形成のリスクが減少し、心筋梗塞や脳卒中の予防に役立ちます。

■解説2|

P2Y12受容体の遮断は、ADPによる血小板活性化の阻害を意味し、血小板凝集の重要な経路を遮断します。チカグレロルはこの受容体に対する強力な遮断薬であり、抗血栓療法において重要な役割を果たします。

■科目|薬理|問 109-033

メフルシドの利尿作用の機序はどれか。

■選択肢

心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)受容体刺激

バソプレシンV2受容体遮断

上皮性Na+チャネル遮断

Na+-Cl-共輸送体阻害

Na+-K+-2Cl-共輸送体阻害

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-033 ■正答| 4

■論点 |メフルシドの利尿作用の機序

メフルシドの利尿作用に関わる主な論点は、その作用機序を特定することです。

■解説1|

メフルシドは、Na+-Cl-共輸送体を阻害することで利尿作用を発揮します。これにより腎臓でのナトリウムと塩素の再吸収が抑制され、尿量の増加につながります。

■解説2|

Na+-Cl-共輸送体の阻害は、特に腎臓の遠位尿細管で効果を発揮し、ナトリウムの排泄を促進します。メフルシドはこのタイプの利尿薬であり、浮腫や高血圧治療に使用されます。

■科目|薬理|問 106-034

妊娠末期の子宮平滑筋を収縮させる脳下垂体後葉ホルモン薬はどれか。

■選択肢

オキシトシン

エルゴメトリン

エストラジオール

ジノプロストン

プロゲステロン

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-034 ■正答| 1

■論点 |子宮平滑筋を収縮させるホルモン薬

論点は、妊娠末期の子宮平滑筋を収縮させる脳下垂体後葉ホルモン薬を特定することです。

■解説1|

オキシトシンは、子宮収縮を促す自然に存在するホルモンです。

分娩時には、オキシトシンの放出が増加し、子宮の収縮を促進して出産を助けます。

■解説2|

オキシトシンは、脳下垂体後葉から分泌され、子宮の平滑筋に作用して収縮を引き起こします。

人工的に投与されたオキシトシンは、出産を促進するためや、出産後の出血を減少させるために使用されます。

■科目|薬理|問 107-034

プラスミンによるフィブリン溶解を抑制することで、止血作用を示すのはどれか。

■選択肢

トラネキサム酸

アルテプラーゼ

カルバゾクロム

プロタミン

フィトナジオン

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-034 ■正答| 1

■論点 |止血作用を示す薬剤

論点は、プラスミンによるフィブリン溶解を抑制することで止血作用を示す薬剤を特定することです。

■解説1|

トラネキサム酸は、プラスミンによるフィブリンの分解を抑制することで止血作用を示します。

これにより、出血時のフィブリンの安定性が高まり、血液凝固が促進されます。

■解説2|

トラネキサム酸は、プラスミンの活性を阻害し、フィブリンの分解を抑制することで、出血をコントロールします。

手術後の出血や重度の月経出血など、様々な出血状態で使用されます。

■科目|薬理|問 108-034

前立腺肥大に伴う排尿障害を改善するタダラフィルの作用機序はどれか。

■選択肢

ホスホジエステラーゼV阻害

アドレナリンα1受容体遮断

アドレナリンβ3受容体刺激

アセチルコリンM3受容体刺激

コリンエステラーゼ阻害

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-034 ■正答| 1

■論点 |前立腺肥大に伴う排尿障害の改善機序

論点は、前立腺肥大に伴う排尿障害を改善するタダラフィルの作用機序を特定することです。

■解説1|

タダラフィルは、ホスホジエステラーゼV(PDE5)を阻害することで作用します。

PDE5の阻害は、陰茎の平滑筋の弛緩を促し、勃起を改善する効果がありますが、前立腺周辺の平滑筋の弛緩にも寄与します。

■解説2|

前立腺肥大による排尿障害の改善には、前立腺と膀胱の出口の平滑筋の弛緩が必要です。

タダラフィルは、これらの部位でのPDE5を阻害し、排尿障害の症状を軽減します。

■科目|薬理|問 109-034

ウメクリジニウムの気管支収縮抑制作用の機序はどれか。

■選択肢

ホスホジエステラーゼ阻害

アデノシンA1受容体遮断

アドレナリンβ2受容体刺激

アセチルコリンM3受容体遮断

エラスターゼ阻害

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-034 ■正答| 4

■論点 |気管支収縮抑制作用の機序

論点は、ウメクリジニウムの気管支収縮抑制作用の機序を特定することです。

■解説1|

ウメクリジニウムは、アセチルコリンM3受容体を遮断することで気管支収縮を抑制します。

M3受容体の遮断は、気管支平滑筋の弛緩を促し、気道の開放を助けます。

■解説2|

気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)では、気管支収縮が呼吸困難を引き起こします。

ウメクリジニウムは、これらの疾患の長期管理において、気道の痙攣を防ぐために使用されます。

■科目|薬理|問 106-035

ラフチジンの胃酸分泌抑制作用に関わる機序はどれか。

■選択肢

H+, K+-ATPase 阻害

ヒスタミンH2受容体遮断

アセチルコリンM1受容体遮断

プロスタノイドEP受容体遮断

ガストリン遊離抑制

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-035 ■正答| 2

■論点 |ラフチジンの胃酸分泌抑制作用の機序

論点は、ラフチジンが胃酸分泌を抑制する機序を特定することです。

■解説1|

ラフチジンはヒスタミンH2受容体遮断薬であり、胃壁のパリエタル細胞にあるH2受容体を遮断することで胃酸分泌を抑制します。これにより、胃酸による胃の粘膜損傷を防ぎ、胃潰瘍などの治療に有効です。

■解説2|

他の選択肢であるH+, K+-ATPase阻害、アセチルコリンM1受容体遮断、プロスタノイドEP受容体遮断、ガストリン遊離抑制は、ラフチジンの作用機序とは異なります。H2受容体遮断による作用は、胃酸分泌の最終段階に直接作用するため、効果的な治療オプションとなります。

■科目|薬理|問 107-035

利尿薬の作用機序でないのはどれか。

■選択肢

バソプレシンV2受容体遮断

心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)受容体刺激

アルドステロン受容体刺激

炭酸脱水酵素阻害

Na+-K+-2Cl共輸送系阻害

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-035 ■正答| 3

■論点 |利尿薬の作用機序でないもの

論点は、利尿薬の作用機序でないものを特定することです。

■解説1|

アルドステロン受容体刺激は、利尿薬の作用機序ではありません。アルドステロンはナトリウムの再吸収を促進し、利尿作用を抑制するホルモンです。したがって、アルドステロン受容体を刺激することは、利尿作用を減少させる結果となります。

■解説2|

他の選択肢であるバソプレシンV2受容体遮断、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)受容体刺激、炭酸脱水酵素阻害、Na+-K+-2Cl共輸送系阻害は、いずれも利尿作用を促進する機序です。これらは体内の余分な水分やナトリウムを排出することにより、利尿作用を発揮します。

■科目|薬理|問 108-035

H+,K+-ATPaseを不可逆的に阻害し、胃酸分泌を抑制するのはどれか。

■選択肢

エソメプラゾール

ファモチジン

ピレンゼピン

ミソプロストール

テプレノン

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-035 ■正答| 1

■論点 |H+,K+-ATPaseを不可逆的に阻害する薬剤

論点は、H+,K+-ATPaseを不可逆的に阻害し、胃酸分泌を抑制する薬剤を特定することです。

■解説1|

エソメプラゾールはプロトンポンプ阻害薬の一種で、胃壁のパリエタル細胞にあるH+,K+-ATPaseを不可逆的に阻害します。これにより胃酸の分泌が長時間にわたって抑制され、胃潰瘍や逆流性食道炎の治療に効果的です。

■解説2|

他の選択肢であるファモチジン、ピレンゼピン、ミソプロストール、テプレノンは、H+,K+-ATPaseを不可逆的に阻害する作用はありません。エソメプラゾールのようなプロトンポンプ阻害薬は、胃酸分泌の最終段階に作用し、強力な酸分泌抑制作用を持ちます。

■科目|薬理|問 109-035

トリメブチンの消化管運動調節作用の機序はどれか。

■選択肢

ドパミンD2受容体遮断

コリンエステラーゼ阻害

アセチルコリンM3受容体刺激

セロトニン5-HT4受容体刺激

オピオイドμ受容体刺激

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-035 ■正答| 5

■論点 |トリメブチンの消化管運動調節作用の機序

論点は、トリメブチンの消化管運動調節作用の機序を特定することです。

■解説1|

トリメブチンはオピオイドμ受容体刺激薬であり、消化管の平滑筋に作用して運動を調節します。これにより、腸の運動性を改善し、過敏性腸症候群(IBS)などの症状を緩和します。

■解説2|

他の選択肢であるドパミンD2受容体遮断、コリンエステラーゼ阻害、アセチルコリンM3受容体刺激、セロトニン5-HT4受容体刺激は、トリメブチンの作用機序とは異なります。オピオイドμ受容体刺激による作用は、消化管の運動を調節することにより、消化器疾患の治療に有効です。

■科目|薬理|問 106-036

アプレピタントの制吐作用に関わる作用点はどれか。

■選択肢

ヒスタミンH1受容体

ドパミンD2受容体

タキキニンNK1受容体

セロトニン5-HT3受容体

オピオイドμ受容体

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-036 ■正答| 3

■論点 |アプレピタントの制吐作用の作用点

論点は、アプレピタントの制吐作用に関わる作用点を特定することです。

■解説1|

アプレピタントは、タキキニンNK1受容体の遮断薬です。

この受容体は、嘔吐反射に関与する神経伝達物質であるサブスタンスPの作用を媒介します。

■解説2|

サブスタンスPは、化学療法によって引き起こされる嘔吐を誘発する可能性があります。

アプレピタントは、この受容体を遮断することで、化学療法関連の嘔吐を予防する効果があります。

■科目|薬理|問 107-036

肺サーファクタント分泌を促進する去痰薬はどれか。

■選択肢

オキシメテバノール

アセチルシステイン

カルボシステイン

ドルナーゼ アルファ

アンブロキソール

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-036 ■正答| 5

■論点 |肺サーファクタント分泌を促進する去痰薬

論点は、肺サーファクタント分泌を促進する去痰薬を特定することです。

■解説1|

アンブロキソールは、肺サーファクタントの分泌を促進する去痰薬です。

これにより、気道の粘液の粘度が減少し、咳を通じて排出が容易になります。

■解説2|

肺サーファクタントは、肺胞の表面張力を低下させ、肺の適切な機能を維持するために重要です。

アンブロキソールの使用は、気道の清浄を助け、呼吸を改善する効果があります。

■科目|薬理|問 108-036

ロペラミドの止瀉作用に関わる作用点はどれか。

■選択肢

ドパミンD2受容体

オピオイドμ受容体

アセチルコリンM1受容体

セロトニン5-HT3受容体

ヒスタミンH2受容体

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-036 ■正答| 2

■論点 |ロペラミドの止瀉作用の作用点

論点は、ロペラミドの止瀉作用に関わる作用点を特定することです。

■解説1|

ロペラミドは、オピオイドμ受容体に作用することで止瀉作用を発揮します。

この受容体の活性化は、腸の運動性を減少させ、便の通過時間を延長します。

■解説2|

オピオイドμ受容体の刺激は、腸内の水分吸収を増加させ、便の固形化を促進します。

ロペラミドは、下痢の症状を速やかに緩和するために広く使用されています。

■科目|薬理|問 109-036

ミクロソームトリグリセリド転送タンパク質(MTP)を阻害する脂質異常症治療薬はどれか。

■選択肢

エゼチミブ

エボロクマブ

ロミタピド

アトルバスタチン

ペマフィブラート

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-036 ■正答| 3

■論点 |ミクロソームトリグリセリド転送タンパク質(MTP)を阻害する薬剤

論点は、ミクロソームトリグリセリド転送タンパク質(MTP)を阻害する脂質異常症治療薬を特定することです。

■解説1|

ロミタピドは、MTPを阻害することで脂質異常症の治療に使用されます。

MTPの阻害は、リポタンパク質の組み立てと分泌を減少させ、血中の脂質レベルを下げます。

■解説2|

ロミタピドは、特に家族性高コレステロール血症の治療に用いられます。

この薬剤は、食事療法や他の脂質低下薬と併用されることで、LDLコレステロールのレベルを効果的に低下させます。

■科目|薬理|問 106-037

血清コレステロール低下作用と抗酸化作用を介して抗動脈硬化作用を示すのはどれか。

■選択肢

ロミタピド

コレスチラミン

クロフィブラート

エゼチミブ

プロブコール

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-037 ■正答| 5

■論点 |抗動脈硬化作用を示す薬剤

論点は、血清コレステロール低下作用と抗酸化作用を介して抗動脈硬化作用を示す薬剤を特定することです。

■解説1|

プロブコールは、肝臓でコレステロールの代謝を促進し、抗酸化作用を持つことで動脈硬化を防ぐ薬剤です。

他の選択肢は、この特定の作用機序を持たないため、正答はプロブコールになります。

■解説2|

プロブコールは、LDLコレステロールに対する抗酸化作用により、動脈硬化の進行を抑制します。

この作用により、心血管疾患のリスクを低減する効果が期待されます。

■科目|薬理|問 107-037

Cl-チャネル2(ClC-2)を活性化する慢性便秘症治療薬はどれか。

■選択肢

センノシド

カルメロース

ラクツロース

ビサコジル

ルビプロストン

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-037 ■正答| 5

■論点 |Cl-チャネル2を活性化する薬剤

論点は、Cl-チャネル2(ClC-2)を活性化する慢性便秘症治療薬を特定することです。

■解説1|

ルビプロストンは、Cl-チャネル2(ClC-2)を活性化し、腸内への水分分泌を促進することで便秘を治療する薬剤です。

他の選択肢はCl-チャネル2を活性化する作用がないため、正答はルビプロストンになります。

■解説2|

ルビプロストンは、小腸上皮に存在するCl-チャネル2を活性化させることで、便を柔らかくし排便を促進します。

この作用により、慢性便秘症の治療に有効です。

■科目|薬理|問 108-037

キサンチンオキシダーゼを阻害することで、尿酸の生合成を低下させるのはどれか。

■選択肢

ブコローム

ベンズブロマロン

ドチヌラド

トピロキソスタット

ラスブリカーゼ

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-037 ■正答| 4

■論点 |尿酸の生合成を低下させる薬剤

論点は、キサンチンオキシダーゼを阻害することで尿酸の生合成を低下させる薬剤を特定することです。

■解説1|

トピロキソスタットは、キサンチンオキシダーゼを阻害し、尿酸の生合成を低下させる薬剤です。

他の選択肢はこの特定の酵素を阻害する作用がないため、正答はトピロキソスタットになります。

■解説2|

トピロキソスタットは、痛風や高尿酸血症の治療に用いられ、尿酸の過剰な生成を抑制することで症状の改善を目指します。

この作用により、尿酸による結晶の形成を防ぎ、痛風発作のリスクを減少させます。

■科目|薬理|問 109-037

ソマトスタチン受容体を刺激して、消化管ホルモン産生腫瘍に伴う諸症状を改善するのはどれか。

■選択肢

オクトレオチド

ソマトレリン

ソマトロピン

プロチレリン

ペグビソマント

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-037 ■正答| 1

■論点 |消化管ホルモン産生腫瘍治療薬

論点は、ソマトスタチン受容体を刺激して消化管ホルモン産生腫瘍に伴う諸症状を改善する薬剤を特定することです。

■解説1|

オクトレオチドは、ソマトスタチン受容体を刺激し、消化管ホルモン産生腫瘍に伴う諸症状を改善する薬剤です。

他の選択肢はこの特定の受容体を刺激する作用がないため、正答はオクトレオチドになります。

■解説2|

オクトレオチドは、神経内分泌腫瘍からのホルモン過剰分泌を抑制し、腫瘍による症状を緩和します。

この作用により、患者の生活の質の向上と症状の改善が期待されます。

■科目|薬理|問 106-038

眼房水の産生抑制により眼圧を下げる炭酸脱水酵素阻害薬はどれか。

■選択肢

ピロカルピン

ブナゾシン

ビマトプロスト

リパスジル

ドルゾラミド

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-038 ■正答| 5

■論点 |炭酸脱水酵素阻害薬による眼房水の産生抑制

論点は、眼圧を下げるために眼房水の産生を抑制する炭酸脱水酵素阻害薬を特定することです。

■解説1|

ドルゾラミドは炭酸脱水酵素を阻害し、眼房水の産生を抑制することで眼圧を下げる薬剤です。眼房水は眼球内圧を維持するために重要であり、その産生を抑制することで、緑内障などの高眼圧症を治療する効果があります。

■解説2|

炭酸脱水酵素は、眼房水の産生に関与する酵素で、二酸化炭素と水から重炭酸イオンを生成し、これが眼房水の産生に必要です。ドルゾラミドはこの酵素の活性を阻害することで、眼房水の産生を減少させ、結果として眼圧を下げる作用を持ちます。これにより、緑内障の治療に有効であるとされています。

■科目|薬理|問 107-038

メチラポンによるコルチゾール産生抑制の機序はどれか。

■選択肢

副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌抑制

ソマトスタチンの分泌亢進

副腎皮質細胞壊死

3β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素の阻害

11β-水酸化酵素の阻害

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-038 ■正答| 5

■論点 |メチラポンによるコルチゾール産生抑制の機序

論点は、メチラポンによるコルチゾール産生抑制の機序を特定することです。

■解説1|

メチラポンは11β-水酸化酵素を阻害することでコルチゾールの合成を抑制します。これにより、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌が促進され、コルチゾールの産生が抑制されるという機序で作用します。

■解説2|

コルチゾールの合成経路において、11β-水酸化酵素は最終段階で重要な役割を果たします。メチラポンはこの酵素を阻害することで、コルチゾールの合成を直接的に抑制し、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)のフィードバック機構を介してその分泌を促進します。この結果、コルチゾールの産生が減少し、副腎機能障害の診断やクッシング症候群の治療に利用されます。

■科目|薬理|問 108-038

LDL受容体に対するプロタンパク質転換酵素サブチリシン/ケキシン9型(PCSK9)の結合を阻害する脂質異常症治療薬はどれか。

■選択肢

コレスチミド

エゼチミブ

ロミタピド

エボロクマブ

ロスバスタチン

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-038 ■正答| 4

■論点 |LDL受容体とPCSK9の結合阻害

論点は、LDL受容体に対するPCSK9の結合を阻害する脂質異常症治療薬を特定することです。

■解説1|

エボロクマブはPCSK9阻害薬であり、LDL受容体とPCSK9の結合を阻害することでLDL受容体の分解を抑制し、LDLコレステロールの肝細胞への取り込みを促進します。これにより、血中のLDLコレステロール値が低下し、脂質異常症の治療に寄与します。

■解説2|

PCSK9はLDL受容体の分解を促進するタンパク質であり、その活性が高いとLDL受容体が減少し、結果として血中のLDLコレステロール値が上昇します。エボロクマブはPCSK9と結合し、その活性を阻害することでLDL受容体の数を増やし、LDLコレステロールのクリアランスを促進します。これにより、スタチンに反応しない高コレステロール血症の患者においても、LDLコレステロール値を効果的に低下させることができます。

■科目|薬理|問 109-038

ホスホジエステラーゼ4(PDE4)を阻害することで、炎症性サイトカインの産生を抑制する尋常性乾癬の治療薬はどれか。

■選択肢

マキサカルシトール

エトレチナート

アプレミラスト

セクキヌマブ

ブロダルマブ

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-038 ■正答| 3

■論点 |PDE4阻害による炎症性サイトカインの産生抑制

論点は、PDE4を阻害することで炎症性サイトカインの産生を抑制する尋常性乾癬の治療薬を特定することです。

■解説1|

アプレミラストはPDE4阻害薬であり、炎症性サイトカインの産生を抑制することで尋常性乾癬の症状を改善します。PDE4は炎症反応に関与する酵素で、その活性を抑制することで炎症を減少させる効果があります。

■解説2|

PDE4は細胞内のcAMPを分解する酵素であり、cAMPは炎症性サイトカインの産生を抑制する役割を持っています。アプレミラストはPDE4の活性を阻害し、cAMPの分解を減少させることで、TNF-α、IL-17、IL-23などの炎症性サイトカインの産生を抑制します。これにより、炎症反応が抑制され、尋常性乾癬の治療に有効です。

■科目|薬理|問 106-039

ラムシルマブの抗悪性腫瘍作用に関わる標的分子はどれか。

■選択肢

EGFR(上皮増殖因子受容体)

HER2(ヒト上皮増殖因子受容体2型)

mTOR(哺乳類ラパマイシン標的タンパク質)

VEGF(血管内皮増殖因子)

VEGFR-2(血管内皮増殖因子受容体2型)

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-039 ■正答| 5

■論点 |ラムシルマブの抗悪性腫瘍作用に関わる標的分子

論点は、ラムシルマブの抗悪性腫瘍作用に関わる標的分子を特定することです。

■解説1|

ラムシルマブはVEGFR-2(血管内皮増殖因子受容体2型)に対するモノクローナル抗体であり、血管新生を阻害することで腫瘍の成長を抑制します。この作用により、特に胃がんや非小細胞肺がん、大腸がんなどに対する治療効果が期待されています。

■解説2|

VEGFR-2は血管新生において重要な役割を果たす受容体で、ラムシルマブはこの受容体に結合し、VEGF(血管内皮増殖因子)の結合を阻害します。これにより、がん細胞への栄養や酸素の供給が遮断され、がん細胞の増殖が抑制されるのです。

■科目|薬理|問 107-039

腎尿細管の尿酸トランスポーター(URAT1)を阻害して、尿酸再吸収を抑制するのはどれか。

■選択肢

コルヒチン

フェブキソスタット

プロベネシド

アロプリノール

ラスブリカーゼ

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-039 ■正答| 3

■論点 |尿酸トランスポーターURAT1の阻害

論点は、尿酸トランスポーターURAT1を阻害して尿酸再吸収を抑制する薬剤を特定することです。

■解説1|

プロベネシドは尿酸トランスポーターURAT1を阻害することで、尿酸の再吸収を抑制し、尿酸の排泄を促進する薬剤です。これにより、高尿酸血症や痛風の治療に利用されます。

■解説2|

URAT1は腎尿細管で尿酸の再吸収を担う主要なトランスポーターです。プロベネシドはこのトランスポーターの働きを阻害することで、尿中への尿酸排泄を促進し、血中の尿酸濃度を低下させる効果があります。

■科目|薬理|問 108-039

デガレリクスの抗前立腺がん作用の機序はどれか。

■選択肢

アンドロゲン受容体遮断

エストロゲン受容体刺激

GnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)受容体遮断

アロマターゼ阻害

5α-還元酵素阻害

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-039 ■正答| 3

■論点 |デガレリクスの抗前立腺がん作用の機序

論点は、デガレリクスの抗前立腺がん作用の機序を特定することです。

■解説1|

デガレリクスはGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)受容体を遮断することで、下垂体からのLH(黄体形成ホルモン)の分泌を抑制し、結果的に精巣からのテストステロンの分泌を抑えます。これにより、前立腺がんの増殖が抑制されます。

■解説2|

前立腺がんはテストステロンに依存して成長するため、テストステロンの分泌を抑制することが治療の鍵となります。デガレリクスはGnRH受容体に直接結合し、テストステロンの分泌を速やかに抑制することで、前立腺がんの進行を抑える効果があります。

■科目|薬理|問 109-039

DNAジャイレース及びトポイソメラーゼⅣを阻害することで、細菌のDNA複製を抑制する抗菌薬はどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-039 ■正答| 1

■論点 |DNAジャイレース及びトポイソメラーゼⅣの阻害

論点は、細菌のDNA複製を抑制する抗菌薬として、DNAジャイレース及びトポイソメラーゼⅣを阻害する化合物を特定することです。

■解説1|

選択肢1の化合物は、DNAジャイレース及びトポイソメラーゼⅣを阻害する能力があります。

これらの酵素は細菌のDNA複製に必要であるため、その活性を阻害することで細菌の増殖が抑制されます。

■解説2|

DNAジャイレースは細菌セル内で超らせん構造を解消し、トポイソメラーゼⅣはクロマチドの分離を促進します。

選択肢1ではこれら両方の酵素が効果的に阻害されるため、広範囲な細菌種に対して効果的です。

画像に示された化合物1は、細菌のDNA複製に不可欠な酵素であるDNAジャイレースとトポイソメラーゼⅣを阻害することで、細菌の増殖を抑制する抗菌薬として機能します。これにより、感染症の治療に利用される可能性があります。

DNAジャイレース及びトポイソメラーゼⅣを阻害することで細菌のDNA複製を抑制する抗菌薬として知られているのは、ニューキノロン系抗菌薬です。これらの薬剤は、細菌のDNA複製に必要な酵素であるⅡ型トポイソメラーゼを阻害することで、細胞分裂を妨げ、細菌の死滅を引き起こします。

ニューキノロン系抗菌薬の中でも、特にレボフロキサシン(商品名クラビットなど)がこの作用機序を持ち、広範囲の細菌に対して効果を示します。レボフロキサシンは、DNAジャイレースとトポイソメラーゼⅣの両方を阻害することで、細菌のDNA複製を抑制し、殺菌作用を発揮します。

ニューキノロン系抗菌薬の一般的な構造には、フッ素原子と環状構造を持つものが含まれています。これらの構造がDNAジャイレースやトポイソメラーゼⅣと結合し、その活性を阻害することで抗菌作用を発揮します。

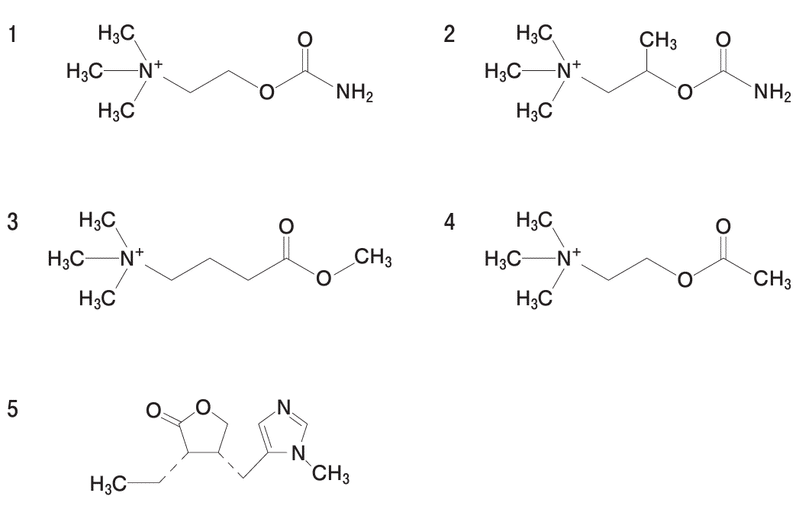

■科目|薬理|問 106-040

以下の直接型コリン作動薬のうち、コリンエステラーゼにより最も加水分解されやすいのはどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

■■Copilot

■科目|薬理|問 106-040 ■正答| 4

■論点 |直接型コリン作動薬の加水分解のしやすさ

論点は、直接型コリン作動薬の中で、コリンエステラーゼにより最も加水分解されやすい化合物を特定することです。

■解説1|

選択肢4の化合物は、コリンエステラーゼによる加水分解が容易であるため、最も加水分解されやすいです。

直接型コリン作動薬はアセチルコリン受容体に結合して効果を発揮しますが、その効果の持続時間や強度は化合物の構造に依存します。

■解説2|

選択肢4の化合物は、エステル結合を有しており、これが加水分解されやすい要因となっています。

他の選択肢では置換基や側鎖が存在し、これらがコリンエステラーゼとの相互作用を阻害する可能性があります。

画像に示された化合物4は、コリンエステラーゼにより最も加水分解されやすい直接型コリン作動薬です。この特性により、体内で迅速に分解され、作用時間が短いという特徴があります。

直接型コリン作動薬として知られている化合物には、アセチルコリン、カルバコール、ベタネコール、ピロカルピンなどがあります。これらの薬剤は、アセチルコリン受容体に直接作用してその効果を発揮します。特に、カルバコールはコリンエステラーゼによって加水分解されやすい特性を持っています。

直接型コリン作動薬の一般的な構造には、窒素原子にメチル基が置換された第4級アンモニウム塩が含まれています。これらの構造がアセチルコリン受容体に結合し、コリンエステラーゼによる加水分解を受けやすいことで、薬理作用を発揮するのです。

■科目|薬理|問 107-040

細菌のリボソーム30Sサブユニットに結合して、タンパク質合成を阻害する抗菌薬はどれか。

■選択肢

クリンダマイシン

ストレプトマイシン

リネゾリド

エリスロマイシン

クロラムフェニコール

■■Copilot

■科目|薬理|問 107-040 ■正答| 2

■論点 |リボソーム30Sサブユニットへの結合

論点は、細菌のリボソーム30Sサブユニットに結合してタンパク質合成を阻害する抗菌薬を特定することです。

■解説1|

ストレプトマイシンはアミノグリコシド系抗生物質で、細菌のリボソーム30Sサブユニットに結合します。

この結合により、mRNAの読み取りが誤って行われ、誤ったタンパク質が合成されることで細菌の成長が阻害されます。

■解説2|

ストレプトマイシンは、細菌のタンパク質合成の初期段階に干渉し、mRNAの誤読を引き起こします。

これにより、細菌の生存に必要な正常なタンパク質の生産が妨げられ、細菌の増殖が抑制されるのです。

■科目|薬理|問 108-040

緑内障治療薬ブリモニジンの作用機序はどれか。

■選択肢

プロスタノイドEP2受容体刺激

プロスタノイドFP受容体刺激

アドレナリンα2受容体刺激

アセチルコリンM3受容体刺激

Rhoキナーゼ阻害

■■Copilot

■科目|薬理|問 108-040 ■正答| 3

■論点 |ブリモニジンの作用機序

論点は、緑内障治療薬ブリモニジンの作用機序を特定することです。

■解説1|

ブリモニジンはアドレナリンα2受容体アゴニストで、眼圧を下げるために使用されます。

α2受容体の刺激により、眼房水の産生が減少し、眼圧が低下します。

■解説2|

アドレナリンα2受容体は、眼内のシュレム管の流出を改善することもあり、眼圧の低下に寄与します。

ブリモニジンはこの受容体に選択的に作用し、緑内障の治療に効果的です。

■科目|薬理|問 109-040

抗悪性腫瘍薬のうち、チュブリンに結合し微小管の重合を阻害するのはどれか。

■選択肢

シスプラチン

メトトレキサート

ビンクリスチン

フルオロウラシル

ブレオマイシン

■■Copilot

■科目|薬理|問 109-040 ■正答| 3

■論点 |微小管の重合阻害による抗悪性腫瘍作用

論点は、チュブリンに結合し微小管の重合を阻害する抗悪性腫瘍薬を特定することです。

■解説1|

ビンクリスチンは、チュブリンに結合し微小管の重合を阻害することで細胞分裂を妨げます。

この作用により、がん細胞の成長が抑制され、抗悪性腫瘍作用を発揮します。

■解説2|

ビンクリスチンは、細胞の分裂期における微小管の機能を阻害することで、がん細胞の増殖を阻止します。

この薬剤は、特に急性リンパ性白血病やホジキンリンパ腫などの治療に用いられます。

これらの解説は、薬理学の基本的な概念に基づいており、特定の薬剤の作用機序や臨床応用に関する一般的な情報を提供するものです。もし更に詳細な情報が必要な場合は、専門の文献や資料を参照してください。

薬理の場合、オリジナルの公的な科学的根拠は添付文書です。

下記から検索できます。PDFよりはHTMLで見るほうが軽いです。

時間があれば、読み込んでおくと応用力がつきます。(滝沢)

PMDA|医療用医薬品 情報検索

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

参考資料|

厚生労働省ホームページ / 薬剤師国家試験のページ

薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

過去の試験問題及び解答|

第109回(令和6年2月17日、2月18日実施)

第108回(令和5年2月18日、2月19日実施)

第107回(令和4年2月19日、2月20日実施)

第106回(令和3年2月20日、2月21日実施)

第105回(令和2年2月22日、23日実施)

第104回(平成31年2月23、2月24日実施)

第103回(平成30年2月24、2月25日実施)

第102回(平成29年2月25、2月26日実施)

第101回(平成28年2月27、2月28日実施)

第100回(平成27年2月28、3月1日実施)

第99回(平成26年3月1、2日実施)

第98回(平成25年3月2、3日実施)

第97回(平成24年3月3、4日実施)

過去の薬剤師国家試験の結果|

第109回(令和6年2月17日、18日実施)[PDF形式:2,589KB][2.6MB]

第108回(令和5年2月18日、19日実施)[PDF形式:471KB][471KB]

第107回(令和4年2月19日、20日実施)[PDF形式:803KB][803KB]

第106回(令和3年2月20日、21日実施)[PDF形式:871KB][871KB]

第105回(令和2年2月22日、23日実施)[PDF形式:371KB][371KB]

第104回(平成31年2月23、2月24日実施)[PDF形式:620KB][620KB]

第103回(平成30年2月24、2月25日実施)[PDF形式:457KB]

第102回(平成29年2月25、2月26日実施)[PDF形式:564KB]

第101回(平成28年2月27、2月28日実施)[PDF形式:796KB]

第100回(平成27年2月28、3月1日実施)[PDF形式:2,005KB]

第99回(平成26年3月1、2日実施)[PDF形式:1,116KB]

第98回(平成25年3月2、3日実施)[PDF形式:634KB]

第97回(平成24年3月3、4日実施)[PDF形式:285KB]

いかがでしたか?前回の4年前の集計と比較して、文章での解説を省略して、グラフだけで見せるアプローチにしてみました。

薬学生の皆さんは、ぜひ、グラフから分析と考察に挑戦してみてください。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

よろしければ、こちらもどうぞ

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 衛生 第106回-第109回 全40問 powered by GPT4, Copilot|matsunoya (note.com)

matsunoya|note

マガジンをお気に入りに登録してください!

薬剤師国家試験対策ノートはここでしか手に入らないe-ラーニング教材と学習空間。ワンストップでお届けいたします。

薬剤師国家試験対策ノート on note|matsunoya|note

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

ここから先は

¥ 500

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya