家計簿プリカ「B/43(ビーヨンサン)」について調べてみた

B/43は2021年にリリースされた「家計簿アプリ」と「Visaプリペイドカード」がセットになった「家計簿プリカ」で、お金の管理にまつわる問題を解決するサービスです。

家計簿プリカ「B/43(ビーヨンサン)」とは?

そもそもB/43というネーミングは、「Balance(残高) / 43(予算)」 や「Budget(予算) / 43 (資産)」を意識して生活できるように、という願いが由来となっています。

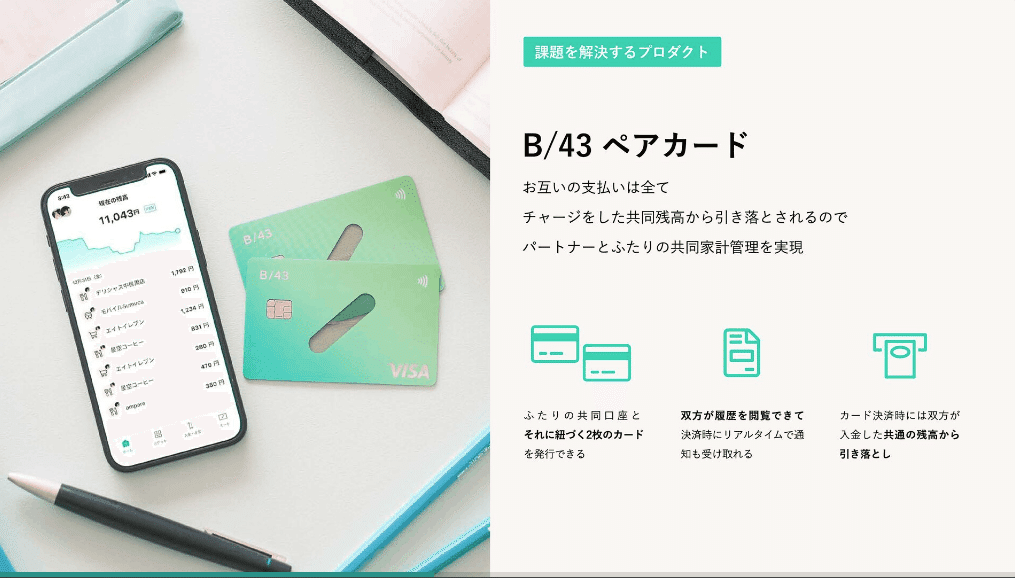

現在は、自分用にチャージして使う「B/43 マイカード」、パートナーとの共用にチャージした共有残高から引き落とされる「B/43 ペアカード」、子供用に親がチャージして使う「B/43 ジュニアカード」の3つのサービスがあります。

運営会社「株式会社スマートバンク」について

日本初のフリマアプリ「フリル」を生み出した創業者であるCEO堀井翔太さん、CTO堀井 雄太さん、CXOtakejuneさんが2019年4月に創業した会社です。

創業のnoteがありますが、「人々が本当にほしかったものをつくる」のパーパスへの熱量が伝わってくる内容となってします。

パーパス:人々が本当にほしかったものをつくる

ミッション:お金を「使う」「貯める」「増やす」を誰もが当たり前にできる未来をつくる

家計管理業界について

サービスを手法(デジタル/アナログ)と管理タイミングで整理しました。B/43は「アプリであること(デジタル)」×「事前に能動的に入金して管理する(事前管理)」が特徴的なサービスです。

事前管理というのは、「事前に使用用途ごとに分け、管理する」という行為で、今までは手作業でしかやれていなかったことを、デジタルでできるようにしたのが「B/43」がポイントとなります。

ちなみにですが、アナログだと、以下のように目的別に振り分けて家計管理しているパターンが多いようです。

ビジネスモデルについて

基本的には、B/43利用者がカード利用した際に発生する手数料の一部が収益となります。背景には、クレジットカード発行ブランド(例:Visa等のブランド)からB/43がライセンスを取得し、B/43のユーザーにカードの発行等の業務をする代わりに手数料を得ています(楽天カード等と同じ仕組み)

もう一点があとばらいチャージ機能となります。B/43利用者が急いで入金したいときや急な出費が発生したときにすぐに入金することができる代わりに、翌月末日までに利用分+手数料を支払う仕組みです(詳細は上図の左部を参照ください)

サービスの競合優位性について

B/43が優れている点について、個人的には以下の2点があるかと思いました。

(1)「家計の事前管理×デジタル」領域での先行者優位性

前述の通り、家計の事前管理×デジタルの領域では、B/43が初のサービスとなります。そのため、同事業領域=「B/43」の想起を非常に作りやすい状態であるので、今後の利用ユーザー獲得においてもやりやすい状態と思われます。

(2)「家計の事前管理×デジタル」領域でのスタンダード体験を作れる

事業領域でのサービスの利便性や使い勝手の基準をB/43が作れるのでは?と思いました。例えばB/43の類似サービスが出てきたとしても、B/43のサービスの方が利便性や使い勝手が良ければ、類似サービスでなく、利用者は先行サービスであるB/43を選択するからです。

「(1)の先行者優位性」と被る部分はありますが、同領域で先にサービス開発をしているため、ユーザー体験においてはより優れたサービスを作りやすい状況だと思います。

今後について

直近進めていくことや中長期観点で4点あるかと思いました。

(1)先行者優位性を生かして、ユーザー獲得を進める

前述の通り、家計の事前管理×デジタルの領域では、B/43が初のサービスのため、より認知を広げ、利用者を獲得していくと思われます。市場が証明された事業領域は、続々と参画している企業が発生するのが常なので、「事業を開始する上で必要な金融ライセンスの取得」という障壁がありますが、現フェーズにおいて優先して行うことなのかなと思いました。

(2)既存の家計簿サービスの機能においても拡充していく

B/43は2021年にリリースされたばかりのサービスです。そのため、既存の家計簿サービス(例:マネーフォワード ME等)でユーザーが利用している機能でも実装できていないものがあります。つまり、現在は既存の家計簿サービスを利用しているが、本質的にはB/43を利用したいユーザーに利用してもらうため、既存の家計簿サービスで実現できているユーザー体験についても、実装していくと思われます。

(3)より強固なチームを作り、後発サービスに追いつかれないようにする

市場が証明された事業領域においては、後発サービスの参入が想定されるので、利用者の利便性や事業としての強さを後発サービスに負けないようにする必要があると感じました。後発サービスは先行サービスの模倣をしてくることが発生するので、模倣が追いつかないスピードで正しい方向に進み続けるために、強いチームを作る必要があると思われます。

(4)利用者がさまざまなフィンテックサービスを利用できるようになる

B/43は利用者の購買履歴データの取集をできる可能性をもっているサービスです。そのため、より多様なフィンテックサービスを展開できる可能性があると感じました。

またミッションである『お金を「使う」「貯める」「増やす」を誰もが当たり前にできる未来をつくる』であることを考えると、より幅広い×深くサービスが成長していくのでは?と思いました。

まとめ:観察して感じたこと

特にtoC向けのサービスでは、最初にあるサービスが市場を作ったとしても、後発で複数のサービスが立ち上がり、市場としては大きくなっていくケースが多いと思います。

「家計の事前管理×デジタル」の領域においても同様に後発のサービスは発生すると思われますが、1つの家計で複数のサービスを利用することは考えにくいため、Winner takes allになりやすい構造だと思われます。

他領域の事例なども調べてみましたが、最終的には、より良いユーザー体験を作り、よりユーザーに届けられる事業を作り上げられるチーム(プロダクト)が勝つのではないかと思いました。

------------

お読みいただき、ありがとうございました。

自分なりに調べてみましたが、もし何かの参考になりましたら、幸いです!

(終)

読んでいただき、ありがとうございます!

もし面白いと感じたら「♡」を押していただけると嬉しいです!

いただいたサポートは、noteでいいなって感じた記事のサポートに使います🎉🎉🎉