青春ピカソ岡本太郎とセザンヌとリンゴ

★ルーブル美術館で閉館まで涙を流しながら立ちつくす岡本太郎

「こんな美しさを見たことがない―」

朝一番、自室の本棚の中で、「こんな本買ったかな」と思いながら手に取り、頁を開くと、目に飛び込んできた一行。

立ったまま、僕はその場で読み進めた。

『青春ピカソ』岡本太郎著

岡本太郎が18歳でパリで一人暮らしをすることになり、はじめてルーブル美術館に訪れ、ある絵画の前で衝撃的な体験をしてしまう。

その場面を本書から抜粋してみる。

「私は異常に興奮して、長い間そこに立ちつくしてしまった。

目頭がジワジワ熱くなって来る。

閉館時間になり、やむなく外に出た。雨が降っていた。

銀ねずみにすくぶるパリの街を私はびしょ濡れになって呆然と下宿に帰って行く。

激しく衝き上げられ衝き上げられする気持ちに、懸命に歯を食いしばった。

雨に濡れた頬に、涙がぽろぽろと伝わって流れた。

下宿に帰って少し気が落ちつくと、私は初めて自分が絵の前で泣いた事実に、今さらのように驚いた。」『青春ピカソ』岡本太郎著より抜粋

★岡本太郎に涙を流させた画家は誰?

岡本太郎は両親が芸術家で、小さい頃から絵画をみていたそうだ。

絵を描くこともとうぜん大好きな少年だったが、絵画を鑑賞して感動することはなかったという。

少年期の岡本太郎は、絵画の前で感激して涙をながすことなど自分にはないと思っていたようだ。

そんな青年にはじめて涙を流させた画家は誰なのだろうか?

岡本太郎の人生を変えた画家とは?

前の頁に答えが書いてあった。

「目の覚めるような豊麗のような絵が三枚、光のように私を射た。

セザンヌの絵であった。

―この美しさはどうしたものか!

タッチの豊穣、階調の明快さ。複製で見ていたセザンヌとは、まるで感じが違う。」

セザンヌ!

岡本太郎に涙を流させたのは「セザンヌ」だったのか。

★岡本太郎の人生を変えた画家の絵が観たい!

「セザンヌ、セザンヌか~」

そうかそうかとつぶやいたが、セザンヌの作品がパッとでてこない。

名前は聞いたことはあるけれど、どんな絵で、どんな人か僕は正直知らなかったのだ。

だからなおさら、気になって仕方がなくなってしまう。

岡本太郎の芸術家人生に大きな影響を与えた「セザンヌ」、彼にはじめて涙を流させたセザンヌの描いた作品を是非ともみてみたい!

早速、僕はタブレットに向かって、Hey siri! セザンヌの代表作について調べてと声をかける。

「セザンヌの代表作に関するこちらの情報がwebで見つかりました」

とsiriが答える。

これが彼の代表作「リンゴとオレンジのある静物」

おお〜これが有名な・・・?

ん?

これがセザンヌか?

これじゃないのもあるのかな?

画像検索をすると、似たようなリンゴの静物画が多いのがわかった。

正直、何が凄いのかわからない。

岡本太郎が涙を流したのは、このリンゴの静物画ではないのかもしれない。

色々と検索してみたが、彼がルーブルで観た三枚の絵は見つけられなかった。

もう一度、「リンゴとオレンジのある静物」を観る。

何か変わっているなとは思うけど、はっきりいって、僕にはさっぱり良さがわからない。

もしかすると期待してハードルを上げすぎたのかもしれない。

でも、岡本太郎でさえも日本でセザンヌの複製絵画を見ていたときには全く感動しなかったといっているし、癖のあるタッチが嫌味で反感を抱いていたらしいともいっている。

そんな印象だったセザンヌの絵を、岡本太郎は生で見たことで涙を流したのだから、きっと、想像するに、本物から醸し出されるパワーは凄まじいのだろう。

ぜひとも実物をこの目で見たい。

パリに行く目的ができた。

★はじめましてポール・セザンヌ

代表作が「リンゴとオレンジの静物」で違う意味で、衝撃を受けたセザンヌ。

もっと知りたくなった。

まずはウィキペディアから。

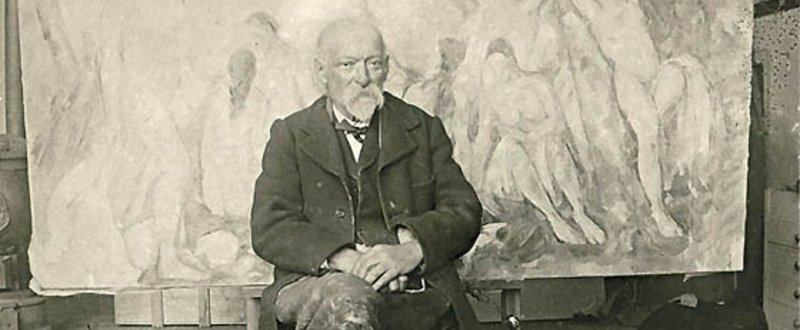

ポール・セザンヌ(Paul Cézanne, 1839年1月19日 - 1906年10月23日(墓碑には10月22日と記されているが、近年は23日説が有力))は、フランスの画家。

当初はクロード・モネやピエール=オーギュスト・ルノワールらとともに印象派のグループの一員として活動していたが、1880年代からグループを離れ、伝統的な絵画の約束事にとらわれない独自の絵画様式を探求した。

ポスト印象派の画家として紹介されることが多く、キュビスムをはじめとする20世紀の美術に多大な影響を与えたことから、しばしば「近代絵画の父」として言及される。

なるほどぉ。

モネやルノワールと同じ時代に、印象派として活躍していた画家なのか。

独自の画法を編み出し、「近代絵画の父」といわれているということは、美術史の中でもかなり重要な人なんだ。

キュビズムといえば、ピカソだ。ピカソにも影響を与えた人だということになる。

生まれた場所は、南フランスのエクス=アン=プロヴァンス。

お父さんは銀行の経営者で、お金持ちの家に生まれた。

さらに調べると、セザンヌがなにやら名言を残している。

「私は、一個のリンゴで、パリを仰天させてやりたいのだ」

なるほど。

だから画像検索では、リンゴの絵ばっかりだったのか。

この言葉の通り、リンゴの静止画を描き続け「近代絵画の父」と呼ばれるほど、多くの芸術家に影響を与えたのだから、すごい。

でも、何が凄いのだ?

★「セザンヌこそ、私のたった一人の師だった」byピカソ

ピカソもセザンヌに対して言葉を残している。

「セザンヌこそ、私のたった一人の師だった。彼は我々すべての父親のようなものだった」

現代美術のキングともいえるピカソが、唯一、師と仰いだ人だったようだ。

「彼は我々すべての父親のようなものだった」とあるように、当時の画家達に多大な影響を与えていたことがこの言葉でもわかる。

画家が求める画家、または画家達の画家といわれていたそうで、セザンヌの絵は、

モネ、ドガ、マティス、シニャック、ゴーギャン、ピサロ、ブラック、ピカソ

など、そうそうたるメンバーが買い求めたようだ。

やっぱり凄い人なのだ。

こちらが、ゴーギャンが購入して大切にしていた

【コンポートのある静物】1879-80

この作品を囲んで画家達が、議論・賞賛している様子を描いた作品もある。

モーリス・ドニ【セザンヌ礼賛】

★セザンヌの絵画革命

それにしてもセザンヌは、絵画の世界で、どんな革命を起こしたのだろうか。

さらに調べてみた。

セザンヌは、これまでのルネッサンスの遠近法、陰影法を使わず、立体物を、奥行きや量感を無くさないまま二次元に再現したのだそう。

【果物籠のある静物】

壺が上からの視点で描かれていたり、砂糖壺が傾いているのに対して、果物籠は横からの視点で描かれている。

テーブルの線もズレている。

このように複数の視点で描くことは、これまでなかったというわけだ。

ピカソ達のキュビズムに大きな影響を与えたのもわかるきがする。

しかしそれよりも、僕が驚いたのは、セザンヌの絵は目が点になるほど高い!ということ。

【テーブルの上の水差しと果物】14億2905万円

【リンゴとナプキン】22億7540万円

【カーテン、水差し、果物入れ】79億1000万円↓

桁が違うよね。

★セザンヌの友人ゾラとリンゴのエピソード

セザンヌは、なぜ、りンゴを描き続けたのか。

そこにはちょっとした感動のエピソードがあった。

セザンヌが中学生の頃、下級生がいじめられているのを助けようとしたのだが、自らも袋叩きにあってしまう。

でも、その下級生は翌日、感謝と友情の証として、カゴいっぱいのリンゴをセザンヌに届けた。

ここから二人の友情は、長く長く続くことになる。

この下級生の名前は、エミール・ゾラ、後にベストセラー作家となる。

助け合いながら、刺激を与え合いながら、芸術を追求していく二人の絆としてのリンゴを題材にして描き続けるセザンヌ。

「私は、一個のリンゴで、パリを仰天させてやりたいのだ」

リンゴに込めたセザンヌの気持ちの深さがしみる。

しかし、40代頃に、仲のよかった二人に亀裂が入る。

それは、1886年に「制作」という小説を発表したのだけれど、その内容にセザンヌが怒って絶交したらしい。

調べて見ると、最近、その後の手紙のやりとりが発見されたことから、いっときはケンカもしたけれど、生涯を通して親友だったのかもしれない。

ちなみにエミール・ゾラは、日本の文学者の尾崎紅葉、永井荷風らにも大きな影響を与えたのだそうだ。

絶交のきっかけとなったとされる

「制作」

僕の中で人物が動き出し、彼らにとても親近感がわいてしまった。

★青春ピカソ 岡本太郎

岡本太郎に涙を流せ、その後の芸術人生に多大な影響を与えた、画家セザンヌの絵がみたくてはじまった、ポール・セザンヌ。

知らなかったことを知る喜びを文に残したいとはじめたところ、セザンヌの生まれた街、南フランスのエクス=アン=プロヴァンスを調べたり、親友のエミール・ゾラを調べたり、光を捉えて描き、形を破壊した印象派のモネを調べたり、ゴーギャンを調べたり、15年くらい前にゴーギャンをモデルにした小説「月と六ペンス」サマセット・モームを読んだ記憶が蘇り、書架から探し出し、つい読みふけったりして時間がかかったり、まるまるその世界に浸った一日だった。

それで、結局『青春ピカソ』の内容を紹介しなかった。

岡本太郎が書く文章が芸術家らしくて素晴らしい。

「青春ピカソ」は、昭和28年に新潮社から発刊された、岡本太郎のピカソLOVE論であり、ピカソへの挑戦論でもある。

岡本太郎によるピカソ作品の解説もあって、独自の視点が面白い。

最終章には、なんと岡本太郎がピカソのアトリエに行って、ピカソと対話した内容が載っている。本当に最後まで読者をワクワクさせてくれる、とても面白い本となっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?