「おまえ、何故この店に入ってきた?」

おまえ、何故この店に入ってきた?

はじめて入ったカフェの店主にそう言われた。失礼な話だ。そんな失礼な店の思い出を書く。

◇

くるしい。寒の戻りで冷えついた外気にやられたのか、急なぜんそくの発作におそわれていた。薬を飲み、しばらくじっと休みたい。座れるならどこでもいい。最初に目に入った店のドアに手をかけた。

通りに面した窓際のスツールに座る。肉団子みたいにガッチリした坊主頭がカウンターから出てきて、水の入ったグラスをぶっきらぼうに置いた。コーヒーを注文する。坊主はこれまたぶっきらぼうに返事をする。

水で錠剤を流しこみ、発作が遠ざかるのを待ちながら、坊主と客の会話を背中で聞いていた。ひときわ声の高い男がまくしたてる軽口に、肉団子坊主が合いの手を入れる。常連ばかりなのかな。店全体が盛り上がっていた。僕をのぞいて。

その愛想を僕にも分けてくれりゃあいいのに。体調不良も相まって僕は少し不機嫌だった。坊主がカウンターから出てきてコーヒーを置く。さっき以上にぶっきらぼうに。内心いらつきながら黙ってコーヒーを飲んだ。こんな店、発作がおさまったらさっさと出よう。

しかし肉団子坊主は僕のそばを離れない。それどころか左隣のスツールに腰かけた。僕の顔をまじまじと見つめ、やがて口をひらいた。

「おまえ、何故この店に入ってきた?」

そんなこと言われたのは初めてだ。人は驚くと反応がシンプルになる。シンプルな僕はこれ以上無いレベルのシンプルさで「疲れたから」と答えた。

すると坊主は珍妙な顔をした。

少し困ったような顔。いやそういうことじゃなくてさ大体わかるだろ、とでも言いたげな顔。珍妙な肉団子坊主はアゴで店内を指す。振り向いて店を見回した僕は、肉団子の意図をようやく理解した。

店には黒人しかいなかった。

パリ、レ・アル地区のそのカフェで、僕は唯一のアジア人だった。

◇

「俺は毎日この店に来ている。本当に毎日だ」

レジ近くのカウンター席にいた細身の小洒落シャツ男が話に割りこんできた。高い声でエディ・マーフィーみたく喋り続けていた男だ。呼びもしないのに僕の右隣に座ったので、僕は肉団子坊主と小洒落シャツに挟まれる形となった。小洒落シャツのエディ・マーフィーは勝手に話し続けた。

「毎日来てるが、この店に白人は入ってこない。ゼロだ。当然だ。絶対的にゼロだ。中国人もアラブもゼロだ。ドゥドゥがたずねているのはそのことだ」

ドゥドゥ?と左を見ると肉団子がかすかに頷いた。肉団子坊主の名前らしい。

アフリカ系フランス人のドゥドゥ率は高い。アラブ系のモモ率はそれ以上に高い。モモはモハメッドが由来らしいから理解出来るけど、ドゥドゥは何処からきた名前なのかな。そんなことをふわふわ考える僕を、店中の人間 ( と言っても5人程だが ) が見つめていた。

なにか気の利いた返事でも出来れば良かったのだけれど、なにしろ僕はくたびれていたし、頭の中はドゥドゥとモモに占められていたのだ。だから、つい適当な返答をしてしまった。

「店にいてもいいだろう?僕は白人じゃない。色つきだよ。君ら同様に」

言ってすぐ「しまった」と思った。人種というデリケートな話題に対してあまりにデリカシーが無い。追い出されるか殴られるか、或いはその両方を覚悟した。

しかし、反応は予想外のものだった。小洒落シャツのエディ・マーフィーは「たしかに」と呟き、肉団子ドゥドゥはフンと鼻をならしカウンターに戻った。

ここにいてもいいのかな。

右隣の小洒落シャツは改めて僕に向きなおり、真剣な顔で訊いてきた。「おまえ名前は?俺はエディだ」

本当にエディかよ。

ぜんそくなんだから笑わせないでくれ。

◇

「それは歯みがき粉だ。俺には歯みがき粉としか思えないし実際歯みがき粉なんだ。よくそんな酒を飲むね」

ドゥドゥの店でパスティスを飲みながら日記を書く僕に、エディは毎回ケチをつけてきた。アニスの香りがどうにも気にくわないらしい。

あの日以来、僕はドゥドゥの店に通った。ドゥドゥは変わらず無愛想だったけど、僕の来店を拒否することも無かった。本当に毎日やってくるエディは必ず僕の隣に腰かけ、他の客に 「こいつは白人でも黒人でも無い男・アッシュだ」と謎の紹介をした。黒い肌しかいないドゥドゥの店で僕は黄色いアッシュだった。

アッシュとは僕のイニシャル「H」のことだ。H をフランス人が発音するとエイチでは無くアッシュになる。僕の「HIROSHI」という名前はフランス人には発音困難で、すったもんだの挙句、イニシャルのみの H (アッシュ) に落ちついた。

「俺はエディだ」と言われた日に「もういい。お前はアッシュだ」と決められた。別に構わなかった。フランスでは、もっとひどい呼び方をされたことが何度もあった。アッシュなんてマシな方だよ。

◇

「アッシュ、それは歯みがき粉だ」

もう何度目だろうか。その日も、僕の隣にはパスティスに文句を言うエディがいた。いつもと違うのはぶっきらぼうなドゥドゥが話に入ってきたことだ。

「パスティスが美味くなる飲み方がある。お前 "Mort dans l'après-midi" 飲んだことあるか?」

Mort dans l'après-midi (午後の死)?

なんとも不吉な名前だ。知らんと答えると目の前に実物が供された。

パスティスをシャンパンで割ったカクテル。悪い予感しかしなかったが不思議と口に合った。エディは「何を混ぜようともパスティスは不味い」とボヤき、口をつけなかったけど。

「ヘミングウェイが作ったカクテルだ。ヘミングウェイ。読んだこと無いけどな」ドゥドゥがぶっきらぼうに教えてくれた。

Mort dans l'après-midi

午後の死

ヘミングウェイ

そう日記に書きこむ。3杯飲んだら本当に死にかけた午後だった。

◇

「ここに来られるのは今日が最後なんだ」

店に通い始めて数カ月が経った日、いつも通り右隣に座るエディにそう伝えた。帰国が近づいていた。

そうか、と答えたエディは、真剣な表情で「だったら教えといてやる。白人女と黒人女の違いを」とか言い出したので僕は泣かずにすんだ。しんみりしたくは無いのだ。

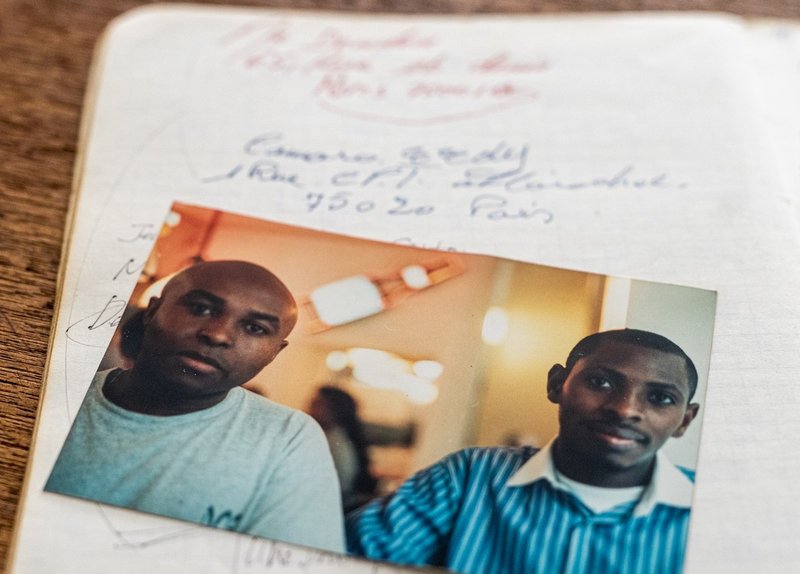

ひとしきりバカ話をし、他の常連に挨拶し終わったところでエディが声をかけてきた。「お前がいつも日記書いてるノートを貸してくれ」と。

ノートを渡すとエディは青いペンで自分の住所を書き出した。そして本当に真剣な顔をした。「アッシュ覚えとけ。おまえが、またフランスに来たときは、俺の住所を訪ねなければならない」

僕は目の奥が熱くなるのを我慢して笑った。勿論だと答え、受け取ろうとしたノートを別の手がつかんだ。

ドゥドゥだった。

ドゥドゥはいつも伝票にサインする赤いペンで自分の住所を書いた。そしてぶっきらぼうに言った。「俺の住所を先に訪ねなければならない」

自分がどんな顔をしてノートを受け取ったか思い出せない。多分、ひどい顔だったろう。思い出せるのはドゥドゥが店内の客すべてに振る舞った「午後の死」で乾杯したことだ。エディが「黒でも白でも無い、歯みがき粉に!」と叫ぶと、皆ゲラゲラ笑いながら「歯みがき粉に!」とグラスを上げた。

初めて、この店に迷いこんだとき、僕以外の皆は笑い騒ぎ、僕はひどい顔で独りスツールに座っていた。最後のこの日も、やはり、僕以外の皆は笑い騒ぎ、僕はおそらくひどい顔をしていた。

でも独りでは無かったよ。

インスタ( @masudahiroshi )やってます。ツイッター( @Masuda_h )もやってます。フォローして頂けると喜びます。どうぞよしなに。