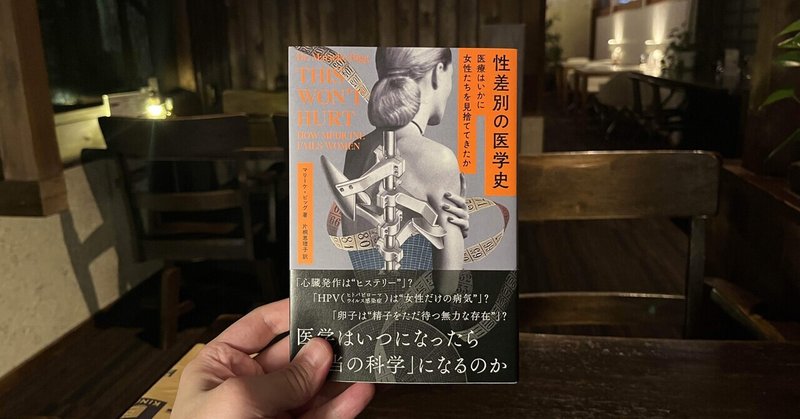

【読んだ】マリーケ・ビッグ著『性差別の医学史 医療はいかに女性たちを見捨ててきたか』

医学においては長らく、シス男性の身体が標準とされて治療が発展してしまっていると。それ故、女性やインターセックス、トランスジェンダーといった、「シス男性以外」の人々については、その身体特有の問題が無視され、治療には苦痛が伴い、性役割を再生産したり矯正したりするための医療行為が行われてきたと。本書は特に女性を取り巻く状況を取り上げながら、医学が如何に根深く家父長制や性別二元論や性差別に規定されてしまっているかを描き出す。その上で、フェムテックや人工生殖技術等々新しい展開を紹介し、その両義性を指摘しつつ、更には物語を通じた科学の民主化を説く本かと。

まず論じられるのは、身体の構造の違いについて。例えばホルモンバランスだけではなく、筋肉の構造、更には痛みの感じ方、こうしたものが如何に個々の身体ごとに異なっているのかを、本書は数々の実証データの中で示していく。

問題はその身体の違いが、家父長制に基づくジェンダーロールや性差別のバイアスを通して焦点化され、医療行為や文化装置によって性差として再生産される事だと。その最たるものが「生殖のタイムライン」を基準にした婦人科医療である。そこでは妊娠や出産に関する医療が重視されるのだけど、重視されるのはあくまでも再生産機能であり、患者個人のリプロダクティブ・ヘルスは軽視され続ける。結果として治療に伴う痛みや羞恥は放置され、更には生殖以外のタイミングで女性が必要とする治療やケアは軽んじられていく。性バイアスの再生産はこれだけではなく、例えば性二元論に基づく医療はインターセックスを「正常な性からの逸脱」とみなして「正常化」する事を目指し、不可逆な医療過誤も産み出していると。

他方で、こうした身体の違いはが等閑視される事も多い。その要因が「ビキニ・ビジョン」と呼ばれるもので、それは「生殖器以外の器官は性別を問わず同じ」であるという考え方である(p16)。そこでは男性の身体を基準にして医学を組み立てる事が「ジェンダーニュートラル」だとされ、女性特有の身体の問題に関する研究は資金が得にくいばかりか、医学としての成果が見えにくい人生全体のウェルネスやケアは軽視されていく。こうした医療の空白地帯には「エンパワメント」や「ウェルネス」という言葉で偽装した怪しげな似非科学商品が忍び込むのだけど、それもまた性役割を再生産していく。

おそらく最も大きな問題は、自分の身体に対する主体性が奪われている事かと。診療現場での「医者と患者」という権力関係、生殖をめぐる教育言説、あるいはポルノ描写、こうしたものによって、女性が如何に受動的存在として再生産されてきたのかを本書は丹念に描き出す。さらには科学者たちの認識もこの手の神話に捉われており、仮に旧来のジェンダーロールに反する実験結果が出てもそれを曲解し続けてきたと。マジかよ、と思ったのは第8章の骨相学をめぐる話で、骨の状態って生活の蓄積に左右されるから社会的に構築された不平等を露骨に反映してしまうけど、それが人種や性差の生物学的根拠に基づくものとして捉えられてきたと。そんな単純な相関と因果の取り違えあるのかよと思うけど、実際にあるらしい。

例えばフェムテックや人工生殖技術は一般的に、身体に対する主体性を取り戻したり、あるいは性からの解放をもたらすものとして捉えられているし、著者もそこに一定の期待を寄せている。ただ同時に、その手の商品や技術もまた、家父長制や性役割の再生産につながってしまう危険性も指摘する。この両義性を踏まえた上で提言されるのは、科学に関する「物語」を積極的に語る事である。つまりそれは、科学が社会的バイアスから中立ではありえない事を当たり前の前提として、現在の科学を覆っている性差別的条件を覆す事であり、いわば、物語を通じた科学の民主化を説いているのかと。

こう言うとまさに未来予測を用いた社会デザインが即座に思い浮かぶのだけど、この本ではその手の概念に言及されず、バイオアート等々と分類されるであろうアーティストの表現活動が紹介されていた。これ、スペキュラティヴ・デザインの教科書を何冊か読んだ時にも思ったんだけど、社会をデザインする方法論と表現活動はどちらも面白いし両立もできるだろうけど、根本では両者の役割ははっきりと異なるはずで、この手の話でそこが混同される事結構多いなとも思う。バイオアートにせよ現代アートにせよ、「物語」と言ってしまうとちょっと役割が違う気がするし、むしろきちんと批評が機能してほしいな、とは思いました。

科学人類学やジェンダー・スタディーズ等々に親しんでいる人にとっては、総論部分については既知の事も多い気がする(し、改めて問題の根深さを痛感するだろう)けども、やはりそこで例示される個別の事例はどれもしんどい。治療法や薬の処方の認可を男性研究者だけで決定してしまうような後進国ムーブはまず論外として、例えば痛みや羞恥が放置されている状況は誰がどうみてもダメでしょう。この手の話は、医師という神格化されがちな職能に紐づく倫理とされがちだけれども、これはきちんと民主的に点検すべきだし、多分科学技術コミュニケーションはここに取り組んでいるのかもしれない。いずれにせよ、はっきりと堂々と異議を申し立てる必要性を改めて強く感じる本でした。

#性差別の医学史

#双葉社