メシアン『トゥランガリーラ交響曲』 分析ノート 第5楽章

第5楽章 星たちの血の喜悦 Joie du Sang des Étoiles

昔「N響アワー」の番組冒頭で流れていたこの曲を聴いたことがある方は多いはずだ。この楽章で「トゥランガリーラ」を知る人も多いだろう。明確な変ニ長調の調性を持ち、規則的な拍子によるとてもキャッチーな音楽。かと思ったら展開部は非常に複雑で異常性をも感じる音楽へと変貌する。なんなんだ、この音楽は⁉︎と、私も思ったものだ。しかしこの「過剰性」こそがメシアンの特徴の一つであり、彼自身もこの楽章の「過剰」な性質を理解するには、恋人たちの結びつきが「宇宙規模での変容」であることを覚えておくように、と言っているのだ。

なお本稿ではオリヴィエ・メシアンの以下の著作物から引用を行っている。引用元は

"OLIVIER MESSIAEN

TURANGALÎLA SYMPHONY

pour piano solo,onde Martenot solo

et grand orchestre

(1946/1948 - révision 1990)

DURAND Editions Musicales"

・冒頭

この楽章は、第1循環主題「彫像のテーマ」のヴァリアンテによる長く熱狂的な歓喜の舞踏である。3/16という珍しい拍子で統一されている。メシアンの師であるポール・デュカスの「魔法使いの弟子」では3/8という拍子で小節が細分化されていたが、それと同様な趣向である。デュカスがいなければこの楽章の書法は生まれなかったであろう。

初めに、4楽章でも触れたが、調性とMTL2の関係を整理しておこう。それぞれの移高形には4つの長3和音が含まれるが、これを調性とともに使うことができる。(移調形と言うと調を移動したみたいに感じるので、ここでは音の高さを移動するという意味で「移高形」と言うことにする)

MTL2-1 {c,c#,d#,e,f#,g,a,b} には C: Es: Fis: A:

MTL2-2 {c#,d,e,f,g,g#,a#,h} には Cis: E: G: B:

MTL2-3 {d,d#,f,f#,g#,a,h,c} には D: F: As: H:である。

この楽章冒頭はDes durであるので主和音DesはMTL2-2、属和音AsはMTL2-3、下属和音GesはMTL2-1と結びつく。冒頭4小節は全てMTL2-2に属している。機能和声でいうとトニック(T)になる。これに応える弦楽器とオンドマルトノの5小節目からはMTL2の別の移高形が用いられる。上記譜例のように2² 2³ 2¹の和音が用いられる。ドミナント(D)サブドミナント(S)を使い機能で進行を示すと

T-D-T-S-T

となる。調性とMTL2の結びつきは第6楽章第10楽章でも重要なものとなる。

9小節目は冒頭と同じ和声、13小節目は

S-T-D-T

練習番号1番からは

S-T-D-T が2度繰り返され

次の4小節は

T-D-S-T

だ。不協和音が挟み込まれているにも拘らず、調性音楽のような通常の進行に聞こえるのは、このような機能が確立しているからだ。ここまでのスコアを挙げておこう。

ここまで非常に明快だった進行が次の小節より複雑な様相を呈する。

上記リダクション譜上2段、最初の2小節の和声は

6-z19 6-z43 7-z36 7-z12 7-z36 8-8

となる。「縮約された倍音の和音」第2和音、第1和音の連続提示である。8-8は7-z12に1音加えたもの。トップノートは{h a g f e♭ f}と全音音階のように辿る。3小節目からはD♭6 4-z29 3-5 3-4 4-16 4-5 D♭6 と続く。

上行形にMTL1-1 下降形にMTL1-2 が聞こえる。ドビュッシーにより効果的に多用された「全音音階」をメシアンは意図的に避けているが、このような別の要素と混在する場面では使用されることがある。メロディーのトップノートの全音階進行とMTL1が絡んでいき、これらが2番2小節前でD♭6 つまりDes-durの主和音に収斂されていく。

この後ここまでのセクションがもう一度繰り返される。

・4番

練習番号4番より、1小節目は5-8 5-15 2小節目は5-15 6-z12 そして5小節目はその連鎖(5-8 5-15 5-15 6-z12)と6-z38 6-z10が連なる。7小節目はDes主和音を含む7-20、8小節目は5-15 6-z6 である。

・5番

練習番号5番、ファンファーレ的な最初の小節は4-8 5-13 5-20

トランペットのd音の下で和音が動く。このd音以外の4音の構造は4-8 4-5 4-8となり、2楽章で頻繁に聞こえてきたものと同じだ。Des主和音に繋がる。続く弦楽器は直前の和音の模倣(5-20 Des主和音)だ。ソロピアノ、グロッケン、チェレスタ、木管楽器は主和音と結びつくMTL2-2、その後に登場するガムラン的動きの予兆を示す。

続いてホルン、クラリネット、ファゴットのMTL2-2の和音連鎖。タンブリンと共に 4 2 4 2 4 3 5 のリズム。これに絡みつく弦楽器はas音を中心に蠢くフレーズ。この最初の10音は楽章後半の大部分を占める「非シンメトリックな拡大」による展開の原音型となる重要なものだ。

続く4小節は全ての楽器の音がMTL6-5に属する。MTL6-5はMTL2-3との共通音が6つもある。

MTL6-5 {e f# g# a b c d d#}

MTL2-3 {d d# f f# g# a h c}

{d# f# g# a c d} の6音が共通。この音の中にはA♭7が含まれておりMTL6-5はMTL2-3と共にDes-durのドミナントの働きをすることに適している旋法と言える。練習番号6番のトニックに向けて D→T 進行となる。3番トランペット、2番トランペットのフラッターにドミナントa♭があることもその裏付けとなる。

・6番

練習番号6番から冒頭の繰り返し、それにソロピアノ、グロッケン、チェレスタのガムラン的動きが加わる。その音組織はその時に鳴るMTL2の構成音が基本であるが、時に逸脱したり半音階での進行となる。

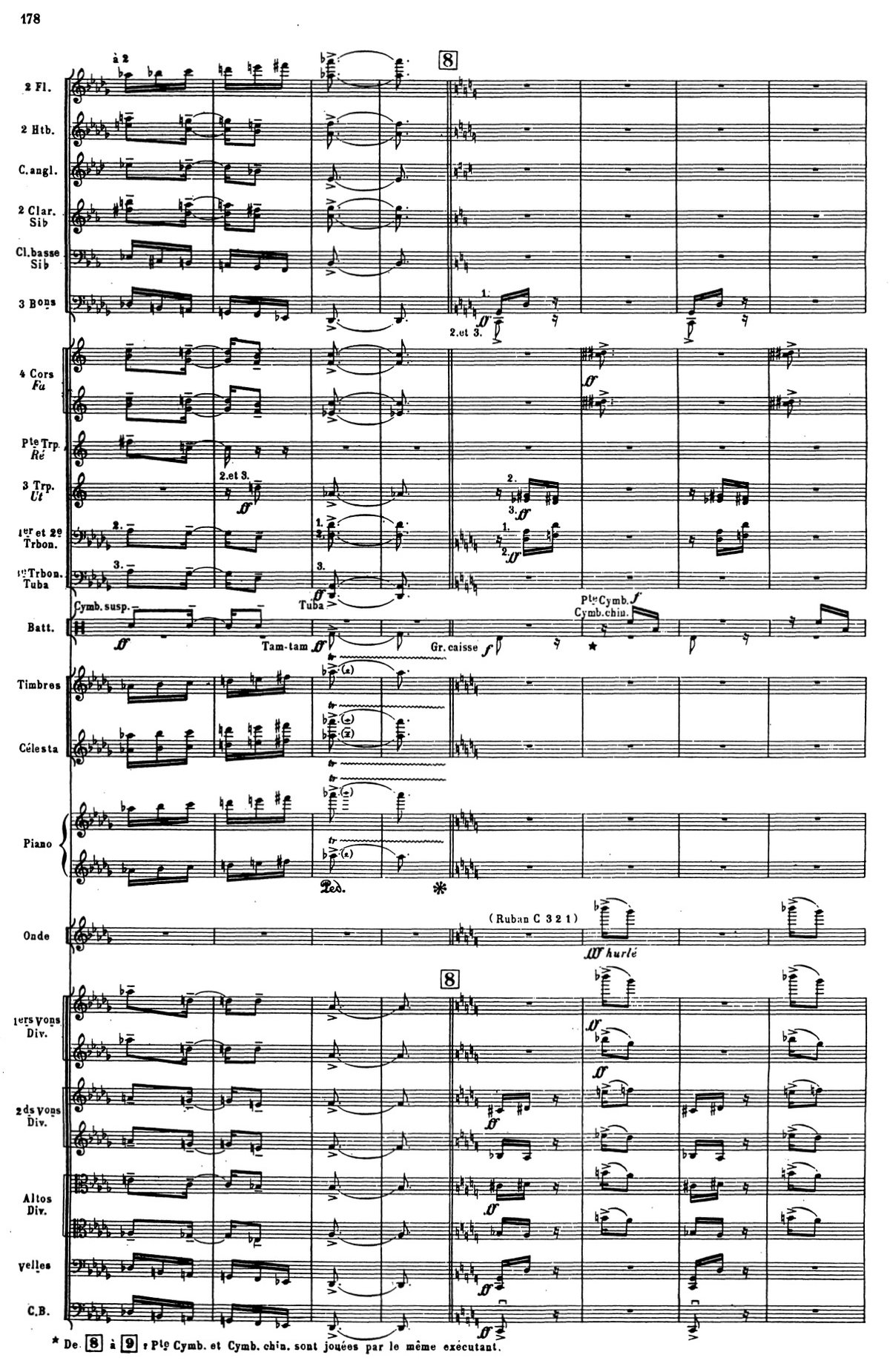

例えば下記の楽譜(6番の5小節目)の最初の小節{d g}{a♭ d♭}{h e} は弦楽器と同じMTL2-2の音、続く2つの音{e♭ a♭}{a d}は弦楽器と同じMTL2-3の音、しかし続く{f b}は弦楽器のMTL2-1ではない(b は構成音だが f が違う)。続く2つはそれぞれ2¹ 2²で弦楽器と一致。続く{f# a}からは半音階の進行だ。旋律的な進行を優先させている。

・8番

練習番号8番から新たな要素の導入。大太鼓の一撃の低音からオンドマルトノの叫びのような高音に繋がるダイナミックなフレーズ。最初の小節は 4-13 4-9 3-3 。続く小節は 6-z26 6-z36、これは第1楽章第2楽章にも登場している進行。一人のプレーヤーが叩く小シンバルとチャイニーズシンバルがリズムを埋めていく。

続く木管楽器とホルンは配置が変化した5-7の連鎖。1つ目の和音は[0,1,6,7,8] 2つ目の和音は[0,1,5,6,7]であるが、プライムフォームは両者とも[0,1,2,6,7] であり、移置すると同じピッチクラスセット5-7となる。これも第2楽章5番1小節前のソロピアノのカリヨンに使われていた。

続く弦楽器は 8-18 8-z29、これも第1楽章7番5小節目の最初の2つの和音に使われていた。このように微細な部分で、それまでの楽章との使用和音の関連性が図られている。

・9番

練習番号9番、弦楽器ホルン木管楽器の2つの短3度{a♭ c}{a c#}から始まり半音ずつ上行下降するフレーズを演奏。トランペットフルートは半音下降、ソロピアノは連続した長3和音の半音下降、トロンボーンは半音ずつ上昇する。あたかも様々な色彩が開いたり閉じたりするさまが描かれる。タンバリンのヘミオラのリズムも印象的に聞こえてくる。

クレッシェンドして行き着いた先では管楽器が、先程出てきた5-7 そして5-19 5-31の5音和音で下降上昇を繰り返す。これらは全てMTL4-2に属する。

MTL4-2{c# d e♭ f# g g# a c}

A♭₇の音{a♭ c e♭ g♭} を含むので、この旋法もDes-durのドミナントとして機能することができる。

弦楽器は非シンメトリックな拡大を思わせる旋回音型を弾く。

練習番号10番に向かうブリッジでは上行形の木管楽器、ソロピアノ、ヴィオラ、チェロは先ほども出てきたMTL6-5、そして下降音型の金管楽器、ヴァイオリンはMTL3-3だ。この旋法もMTL2-3との共通音が6つもある。

MTL3-3 {d e f f# g# a b c c#}

MTL2-3 {d d# f f# g# a h c}

共通音は{d f f# g# a c}、この音の中には{c g♭ a♭}のDes durドミナント構成音が含まれておりMTL3-3はMTL2-3と共にDes durのドミナントの働きをすることに適している旋法と言える。練習番号10番のトニックに向けて D→T 進行となる。3番トランペット、途中よりファゴットにドミナントa♭があることがその裏付けとなる。

Des durドミナントの機能を持つ「移調の限られた旋法」がここまでに4つ出てきた。MTL2-2 MTL3-3 MTL6-5 MTL4-2 の関係をまとめておこう。以下のように共通音が5つもある。

なお練習番号8番から10番のセクションは、34番から38番で大幅に展開された形で再登場する。

・10番

練習番号10番より第1主題がMTL2-2とMTL2-1で繰り返され、縮約された倍音の和音のフレーズが4小節続く。

練習番号11番は弦楽器とオンドマルトノ、ソロピアノ4音単位のフレーズが落下していく。

練習番号12番からは D♭6→E♭m7→D7→D♭6 というポピュラーミュージックにも出てきそうな進行。上声部のd♭音は保続される。サスペンドシンバルとチャイニーズシンバルがこのコードの2,3拍目を埋める。

練習番号13番よりDes主和音の保続音の中を弦楽器木管楽器ピアノの上下動する奏句が動き回る。保続和音のリズムは 5 5 5 4 4 4 3 3 2 1 と短縮されて切迫感を出す。D♭6の主和音により完全終止する。

・14番

練習番号14番より展開部が始まる。2種類の「非シンメトリックな拡大」と「ペルソナージュリトミック」が同時進行するメシアン渾身の場面。用いている主題はそれまでと同じだが、調性感のあったこれまでとは響きは大いに違ってくる。

・2種類の「非シンメトリックな拡大」

木管楽器、2ndヴァイオリン、ヴィオラ:7音のテーマを16分休符を挟み、繰り返すごとに最初の5音は半音ずつ下げる。後ろ2音は変化なし。16番で再び始まる時は半音下げて、18番ではさらに半音下げたところからスタートする。スタッカート、レガートのアーティキュレーションがついている。

ソロピアノ:頭に16分音符を含んだ7音のテーマを、繰り返すごとに最初の2音は変化なし、後の5音は半音ずつ上げる。16番、18番で再び始まる時も同じ形で繰り返される。ペダルを使わず全ての音がアクセントで演奏される。

・「ペルソナージュ・リトミック」

トロンボーンとホルンは単一テーマの音価を変化させていく

Aグループ 4 1 4 → 5 2 5 → 6 3 6 → 7 4 7 と音価を1ずつ増やす

Bグループ 8 4 8 → 7 3 7 → 6 2 6 → 5 1 5 と音価を1ずつ減らす

Cグループ 音価2を間に挟んだ1の連続、これは不変として扱うらしい(多少の音価の変化 10 11 9 はあるし、新しい始まりに音価1がくっ付いていたりするが。この辺りの理由はよくわからない、、)

これらが連続して以下のような譜面となる。AとCにはチャイニーズシンバル、Bにはサスペンドシンバルが付随する。グロッケンとチェレスタも同じリズムを演奏する。7音単位の新しいフレーズの始まりに→を付けて示した。テーマが5回に渡り半音上昇していくが、その箇所には↑を付けた。

上記要素をつなぐ部分、つまり練習番号15~16番、17~18番、19~21番について説明する。15番は以下のようになる。

スタートの音{c c# d f# g}はこれまでにも頻繁に登場した 5-7。ここから以下の操作が加えられる。

・16分音符で動く、半音ずつ下降する完全4度のグループと、上昇するグループ。小節のたびに長3度上昇する。

・16分音符を刻むホルンによる保続のd音

・低音の長2度が小節ごとに半音ずつ下がる。

これにオンドマルトノの4オクターブに渡るグリッサンドが付く。

その後に続く4小節間は木管楽器と弦楽器が以下のようなフレーズを演奏。木管楽器の音型を逆さまに読んだものが弦楽器の音型になることがわかるだろう。互いに逆行形を演奏しているのだ(同様な趣向は8楽章でも現れる)。木管最初の2小節は5音和音と4音和音、5-32が3回も登場する。後の2小節は8音和音と7音和音、ゼクエンツになっている。このように前半と後半でテクスチャーが変化する。弦楽器はその逆だ。

ソロピアノ、グロッケン、チェレスタのガムラングループは木管楽器グループに属し、そこから音を抽出している。

トライアングル、チューブラーベル、ヴァイブラフォンは 7 3 2 のリズムを刻む。

オンドマルトノは前のグリッサンドで到達したg音のトリル、ピッコロもこれに寄り添うが、ppで演奏することが注釈で書かれている。

17番は15番の半音上、その後の「逆行のある4小節」は音高に変化なし、で繰り返される。19番は17番の半音上からスタート、ここではこのパターンを3度繰り返し、その小節を3→4→5と増やしていく。ホルンは「ペルソナージュリトミック」に参加しているため、保続音はヴィオラとクラリネットに変わっている。

20番からは「逆行のある4小節」が3度繰り返されるが、2度目3度目と全音ずつ下げていく。また3度目はフレーズが3小節で断ち切られ21番に突入する。

展開部の開始部分のスコアを掲示しておく。「ペルソナージュリトミック」「非シンメトリックな拡大」の様子が見てとれるだろう。この改訂版スコアではペルソナージュリトミックのA,B,Cの記号とその音価がスコア上に記されている。またコンサートマスターがこれらの展開をするオーケストラを俯瞰する様にトリルを演奏するのが目に浮かぶだろう。

・21番

冒頭テーマが E dur で再現される。金管楽器、一部の木管楽器、弦楽器、オンドマルトノが奏するそれの最初16小節間は p で演奏される。あたかも目立つのを抑えているかのよう。22番のff でその存在が大っぴらになる感じである。

しかし誰しもが驚かされるのは、その周りに聞こえてくる音群である。

「彫像のテーマ」基本形を用い「非シンメトリックな拡大」をしていくのだが、極端に高い音域と低い音域で f で奏でられる。7音ごとに、最初の2音は半音下げ、真ん中の3音は不変、最後の2音は半音上げ、というパターンを繰り返していく。この操作が5回終わると基本形を半音上げて繰り返していく。

トライアングルとサスペンドシンバルは「リズムのテーマ」を叩く。これはすでに4楽章に登場している。

・23番

ここから25番にかけてブリッジ部分となる。

23番最初の4小節を基本の形として、高音系パートは半音ずつ上げて、低音系パートは半音ずつ下げて演奏していく。フレーズは4小節→4小節→2小節→2小節→1小節→1小節→1小節→1小節と焼却されていく。

24番4小節前の低音の音型{e f# d}はその前の小節のヴィオラの音型を半音下げたものと考えられる。その場合24番5小節前のヴィオラの最後の音は e でなく es とする方が整合性がとれるのではないか?24番8小節前からのコントラバス、チェロ、ヴィオラの動きは、6小節前では不変であるからだ。また24番4小節前から3小節前への移行のみ、半音下げではなく全音下げとなっている。

・24番

24番は4番の音楽が素材として使われる。最初の2小節こそ4番と同じ音(5-8 5-15 5-15 6-z12)だが、次の2小節間は 5-8 5-15 5-15 6-z10 となり、最後の音だけ配置が変化する。続く小節からは前から短3度上がった 5-8 5-15 5-15 6-z10 の連鎖が全て16分音符に圧縮されて6回にわたって繰り返される。ソロピアノは5-8 5-15 5-15 6-z10 の中から音が選択され、ゼクエンツで落下してくる。

低音部は24番より減5度の音型が

{f h} 全音上げ→{g c#} 全音上げ→{a d#} 全音下げ→{g c#} 全音下げ

と進む。続く小節からは到達した{f h}から始まるが、

チェロとファゴットの上声部が

f g♭g(半音上げ)e♭e f (半音上げ)c c# d e♭e f (半音上げ)

と進み、チェロファゴットの下声部、バスクラリネット、コントラバスは

h b a a♭g g♭(半音下げ)b a a♭g g♭f(半音下げ)

と進む。

こうした音高的錯綜とリズム的錯綜(3/16の中に4/16がある感覚)の中、ホルンはF₇のコードを演奏する。グロッケン、チェレスタがこれを f音のトリルでサポートする。ホルンとサスペンドシンバルはクレッシェンドを伴い、25番の新たな錯綜へと導いていく。

・25番

14番〜21番の音楽の逆行形と、トランペット群によるペルソナージュリトミックの順行形が、「全て半音上」で演奏される。

フィルムの逆回転のように進行していく音楽を「20のまなざし」の第6曲「それに全ては成されたり」"Par Lui tout a ete fait" ですでに実践しているメシアンだが、ここでは逆行形に加え、順行形もが同時進行するという、極めて複雑なテクスチャーが展開される。

メシアンが解説で「6つのリズムのキャラクター」と言っているのは順行形3つと逆行形3つの「ペルソナージュリトミック」が合わさって6つと言っているのだ。改訂版スコアでは「ペルソナージュリトミック」の箇所が、順行形がA¹ B¹ C¹として、逆行形はA² B² C² として示されている。

順行形に対応する打楽器はサスペンドシンバルと小トルコシンバル、逆行形に対応する打楽器はチャイニーズシンバルとタムタムとなっている。

この部分のスコア最初の1ページのみ示す。

・32番

21番と同様、冒頭テーマが再現されるが、調性は D-dur から F-dur と進んでいく。22番で主題は ff で演奏され、Des-dur のサブドミナントに転調する。2回の提示の後、34番の3小節前で縮約された倍音の和音のフレーズが聞こえるが、3小節で断ち切られる。

高音域と低音域での「非シンメトリックな拡大」は21番の全音上から開始され、先ほどと同様の規則で動く。

以下の楽譜はこのセクションの最後の「縮約された倍音の和音のフレーズ」の3小節間を見ることができる。

・34番

まずは新たにチェロとコントラバスに導入された要素について説明しよう。練習番号5番の9小節目に出てきた弦楽器の最初の10音を基礎音型として「非シンメトリックな拡大」の操作を行なっていく。これが43番に至るまで、周りがどんな音楽であろうと!延々と低音部において鳴り続けるのである。

最初の10音が終わると

1音〜3音 半音下げ

4音目(a♭) 不変

5音〜10音 半音上げ

という変形を加えて続けていく。これが8回終わると基礎音型のスタート音を半音あげて同じことを繰り返す。

40番2小節前の c音から始まるパターンから変形回数が8回から4回となる。

42番7小節前の d音から始まるパターンから変形回数が4回から2回となる。

42番7小節目の e音から始まるパターンと次の f音から始まるパターンには変形が行われない。そして43番3小節前からはフレーズ最初の3音を演奏するのみだ。43番直前の音は一つ音を飛ばしてe音となっている。

主にチェロとコントラバスに割り当てられたこの譜面、演奏には大変な集中力を必要とする。

ではそれ以外の要素を見ていこう。34番からは8番で出てきた要素の展開だ。木管楽器ホルンによる5-7音型は繰り返されるたび半音下げていく。それと同時に演奏されるピアノ、グロッケン、チェレスタのトリルも半音下がる。弦楽器、チューバ、トロンボーンの8-18は繰り返しのたびに半音下げ、8-z29は半音上がる。ピアノ、グロッケン、チェレスタもその影響を受ける。

・35番

フレーズの短縮と音高操作が以下のように行われていく。5個単位で最初の4-13のみ半音ずつ上昇。4回繰り返された後、4-13は引き続き半音ずつ上昇、6-z26,6-z36 は半音ずつ下降する。半音ずつ降りてくるオンドマルトノの響きが印象的だ。

練習番号36番は、9番の9小節目からのMTL4-2の進行が拡大される。37番より10番の前に聞かれたブリッジ部分が大きく拡大される。MTL6-5とMTL3-3が長いドミナントとして機能する。金管楽器は38番にかけて休符の間隔が伸びていき、作曲されたリタルダンドとなっている。a♭の持続、チューブラーベルのa♭音の周辺を巡る動き、サスペンドシンバル、マラカスのクレッシェンドなどが相まって、38番再現部への感動的な回帰を演出する!

・38番

再現部である。6番の音楽と低音域の「非シンメトリックな拡大」が合体されている。

・43番

ここで低音の動きが終わり、クリアな響きが帰ってくる(私はVerdi"Otello"の開幕のオルガンが鳴り止んだ場面を想起する)。弦楽器とオンドマルトノの音型はピアノと木管、そしてD管トランペットで繰り返される。

・44番

45番1小節前のDesトニックに向けた長い解決である。ドミナントの機能を有するMTL4-2とMTL2-2が使用されている。

MTL4-2 ヴァイオリン、ソロピアノ、グロッケン、チェレスタ、途中から第1第2トロンボーン、ホルンが加わる。

MTL2-2 ヴィオラ、チェロ、コントラバス、途中から3番トロンボーン、チューバ

ホルンがA♭₇{a♭ c e♭ g♭}を鳴らすが、前にも見た通り、MTL4-2とMTL2-2の共通音である。(9番の項参照)

それ以外の木管楽器、トランペットは単一テーマ冒頭2つの長3度をMTL2の間隔である「半音+全音」で下降してくる。

・45番

サブドミナントMTL2-1が壮大に鳴る。誰の耳にも印象的なのはオンドマルトノのグリッサンドだろう。チューブラーベルとヴァイブラフォンのa♭周辺を巡る音がスパイスとなっている。

46番5小節前から金管楽器がシンバル群とともに、MTL5の和音を長2度間隔の連鎖で演奏する。コルネットだけは上行で別の音列{d f a c d}を演奏し、最後の音のみ7-15が形成される。

金管楽器が印象的なので意外と認識されないが、それ以外の弦楽器と木管楽器はDes主和音を演奏している。

47番5小節前の金管楽器は、前のMTL5の続きの音から下降形が開始されるが、コルネットの上行形の1オクターブ上にD管トランペットが加わることで、上行形の輝かしい音型という認識が生まれるだろう。金管4つ目の和音のみ7音和音7-15を形成する。ヴァイオリン、ヴィオラ、高音木管楽器は前と同じ主和音だ。

44番以降ここまで、複雑な音楽が展開されるが、機能的に見てみると以下のように整理できる。

44番 D

45番1小節前 T

45番 S

46番5小節前 T

46番 S

47番5小節前 T

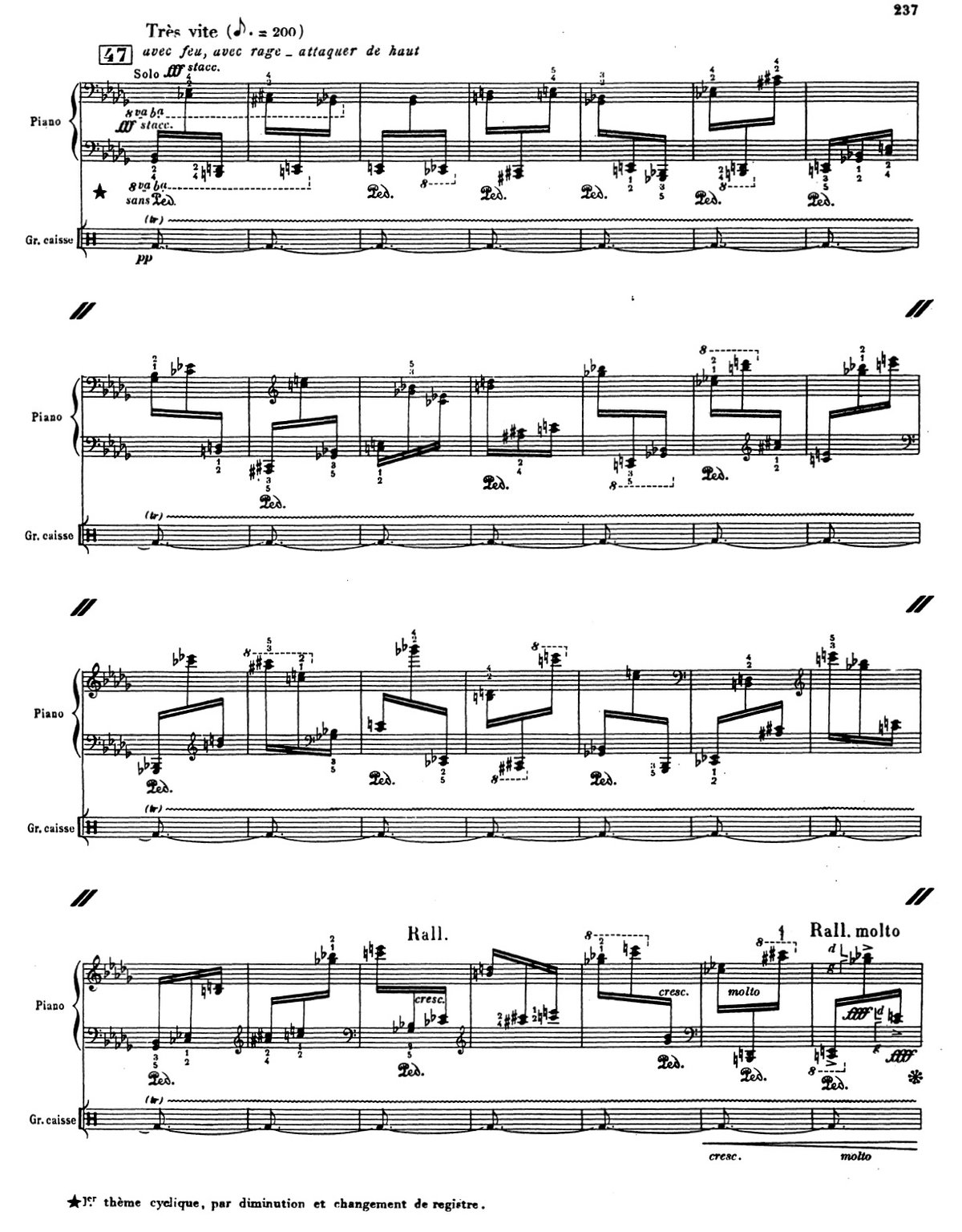

・47番

ソロピアノのカデンツァ。喜悦の錯乱、エクスタシーの表現だ。最速、最強音で7音単位の「彫像のテーマ」を連続12回弾くのだが、「音域変更法」でそれまでのtuttiを凌駕する劇的表現を獲得している。

上記を音高0として何オクターブ上下になっているかを示すと

ターン1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2

ターン2 -2 -4 -1 -3 -1 -2 -2

ターン3 -3 -2 -3 -1 -2 -2 -1

ターン4 -1 -1 -1 -3 +1 -2 -1

ターン5 0 -1 +1 -1 0 +1 -3

ターン6 -3 +1 +3 0 0 +1 +2

ターン7 -3 +1 +1 +2 +2 -1 0

ターン8 +2 -3 0 -4 +3 -2 +1

ターン9 -3 -3 -1 -1 +2 +1 0

ターン10 -2 -2 0 0 +1 +1 +2

ターン11 -1 -1 +1 +1 +2 +2 +3

ターン12 0 0 -2 +2 -3 +1 0

となる。ターン8の振り幅が最大値を示す。振り幅が大きいほど破滅的な⁉︎パッセージに思える。

初版では全ての音を「ペダルなし」で演奏するようになっていたが、改訂版(上掲譜面)では各所にペダルマークが付されている。数々の上演での経験から補足されたのであろう。大太鼓のロールのクレッシェンドが、コーダの「彫像のテーマ」を導く。

・48番

「彫像のテーマ」が金管楽器で鳴り響く。Des durのサブドミナントを感じさせる6音目の{g♭ b}まで演奏される。Des主和音から始まった弦楽器と木管楽器の和音は以下の中段ように、半音上がる和音と下がる和音に変化していき、捻れたような複雑な響きへと変容される。

最後は完全なD♭6 を極めて長く引き延ばし、この熱狂の楽章を終わる。ただし第6音 b は第1クラリネットと1stヴァイオリンの一部のみしか担当しておらず、聞いた印象は{d♭ f a♭}主和音の印象が強い。オンドマルトノの高音を際立たせるために、ピッコロは演奏していない。テンポは初版の1小節80から60に変更されている。

第6楽章へ↓

第4楽章は↓