メシアン『トゥランガリーラ交響曲』 分析ノート 第4楽章

第4楽章 愛の歌2 Chant d'Amour 2

第2楽章に続く「愛の歌」楽章。この第4楽章は全体がいくつかのセクションに分かれており、それらを並置したり重ねたりしながら進行していく大変興味深い楽章だ。美しいメロディーとともに第2、3楽章より引き継がれたリズム操作や音高操作もふんだんに行われる。

なお本稿ではオリヴィエ・メシアンの以下の著作物から引用を行っている。引用元は

"OLIVIER MESSIAEN

TURANGALÎLA SYMPHONY

pour piano solo,onde Martenot solo

et grand orchestre

(1946/1948 - révision 1990)

DURAND Editions Musicales"

この楽章は9つのセクションに分けることができる。

①ピッコロとファゴットのスケルツォ、ウッドブロックのリズム主題

②経過句

③ルフランと木管楽器による第1トリオ

④ソロ弦楽器による第2トリオ

⑤木管、弦楽器による2つのトリオとピアノによる「鳥の歌」

⑥経過句

⑦スケルツォの再現に、2つのトリオ、「彫像の主題」の重ね合わせ

⑧ピアノソロのカデンツァ

⑨コーダ

それぞれ見ていくことにしよう。

・① ピッコロとファゴットのスケルツォ、ウッドブロック「リズムのテーマ」

4オクターブ離れたピッコロとファゴットのユニゾンによるスケルツォ、すでに他の楽章でも聴かれていた半音を行ったり来たりするメロディーだ。途中に「彫像の主題」の音の動き(以下譜例のAの部分)が含まれているのがわかるだろう。これは②の経過句にも現れる。

ヴァイブラフォンとサスペンドシンバルは1楽章にも登場した「音価の半音階」を奏する。音価17からスタートし7まで減少、再び17に向けて増加する。

ウッドブロックが作品の「第5の循環主題」ともいうべき「リズムのテーマ」を叩き始める。メシアンが偏愛するリズム。下記のパターンを繰り返し演奏する。

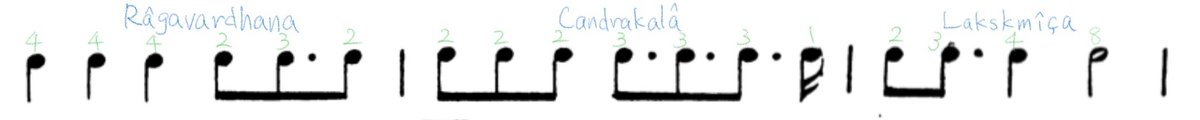

メシアンが好んだ「120のデシターラ」の3つのターラを繋げたものである。

練習番号1番から、コントラバスのピチカートは h から f にかけての半音階進行を音価を2から5に増やしながら演奏する。

ソロピアノは第4循環主題「和音のテーマ」のヴァリエーション。ただし完全な形での主題提示はほとんど行われていない(2楽章でちょっとだけ!)ので、ここで初登場といった趣だ。

練習番号1番の奏句は和音のテーマ最初の2音(7-7 7-16)の分散形だ。続く小節は完全4度と増4度を組み合わせた形を右手も左手も弾く。何度も見てきた3-5のセットだ。

以上の要素が混ぜ合わされる。楽章の最初2ページを示そう。

・②経過句

まずはこの部分のスコア最初の3ページを以下に示す。

小節ごとに仕組みを見ていこう。独自のリズムを刻む小太鼓は後程述べることにする。

練習番号2番〜

・第1小節 フルートとクラリネットで3-5の動き。4拍目でクラリネットが変化し、トロンボーン、ファゴット、ヴァイオリンのピチカートの低音gが加わり4-3を形成、そして小節最後の音は完全5度だ。ソロピアノは完全4度和声の上行と下降のパッセージ。この小節をaとしよう。

・第2小節 前の小節のフルートとクラリネットと同じ動きをオーボエとイングリッシュホルンが繰り返す。音は前の小節と全く一緒だ。ソロピアノは2つの減7の上行分散形。この小節をbとしよう。

・第3小節 ホルン、トランペット、ファゴットは5-7の和音を長2度ずつ下げていく。増4度と完全4度の累積で、第1楽章「彫像のテーマ」の背景にあった弦楽器の和音と同種のもの。MTL5とみることもできる。ファゴット以外の木管とピアノ、トロンボーンが一つのまとまりを形成する。b音、4-23、3-5だ。ヴィオラとチェロはこれだけで一つのグループであるが、たとえば開始音は木管楽器のb音とともに一瞬だがEs durの主和音が聞こえるように、互いに影響しあっている。タンバリン、タムタムもこれに連動する。この小節をcとしよう。

・第4〜6小節 全ての音が2¹に属する。ソロピアノとチェレスタは下降形を奏する。この3小節間をdとしよう。

・第7小節 木管楽器、ヴァイオリン、ヴィオラは練習番号1番2小節目のソロピアノと同じ音を奏する。3-5の連鎖だ。トランペットは「彫像のテーマ」と同じ音の動きをする。これは楽章の第1主題でAと示した部分とも同様である(一番最初に掲載した譜例も参照のこと)。この小節をeとしよう。

練習番号3番から、それまでの要素に変化を加え発展させる。

・第1小節 長2度上に移されたaの逆行形

・第2小節 長2度上に移されたbの逆行形

・第3小節 長2度上に移されたcの逆行形

・第4〜6小節 長2度上に移されたd、全ての音が2³に属する。ソロピアノとチェレスタだけは上行形に変化する。

・第7小節 長2度上に移されたe

練習番号4番よりaの逆行形とbが圧縮され展開される。ソロピアノは他の楽器との連動を外れ、すでに登場した要素を加え独自のパッセージを演奏をする。

ここで②経過句(練習番号2番から5番の1小節前)を図式化してみよう。

aの逆行形をa¯

bの逆行形をb¯

a¯が最初の4音に短縮されたものをa'¯

bが最初の4音に短縮されたものをb'

a¯が最初の2音に短縮されたものをa"¯

bが最初の2音に短縮されたものをb''

基本の音高に対して半音上昇を(+1)、全音上昇を(+2)

とすると以下のようになる。

2番 a b c d e

3番 a¯(+2) b¯(+2) c¯(+2) d(+2) e(+2)

4番 a¯(+4) b(+2) a¯(+5) b(+3)

a'¯(+6) b'(+4) a'¯(+7) b'(+5)

a"¯(+8) b''(+6) a"¯(+9) b''(+7) a''¯(+10) b''(+8) a''¯(+11) b''(+9)

a''¯(+12) a''˘(+13) a''¯(+14) a''¯(+15) a''¯(+16) a''¯(+17) a''¯(+18) a''¯(+19)

さて、小太鼓だけは上記の規則には捉われず、1楽章12番に登場した「非可逆行リズム」を刻む。全く同じリズムの再現である。

練習番号5番の2小節前のファゴット、ホルン、トロンボーン、弦楽器はMTL6-1である。a''¯の半音上昇と合体し、混沌状態が生まれるが、これが練習番号5番のA-dur 解決へのブリッジとなる。(規則通りいくと1stフルートと1stオーボエの最後の音は"d♭"であるはずだが、敢えてd#にしているのか、ちょっと疑わしい、、)

・③ルフランと木管楽器による第1トリオ

MTL2-1による雄大なルフラン。A-durの第二転回形のどっしりと安定したハーモニーの上にオンドマルトノを含む高音域のメロディーが奏でられる。

ここでMTL2と調性の関係を整理しておこう。

MTL2の3つの移高にはそれぞれ4つの主和音が入っている。つまり

MTL2-1 {c,c#,d#,e,f#,g,a,b} には C: Es: Fis: A:

MTL2-2 {c#,d,e,f,g,g#,a#,h} には Cis: E: G: B:

MTL2-3 {d,d#,f,f#,g#,a,h,c} には D: F: As: H:

である。また7音も含有しているためC₇ E♭₇ F#₇ A₇ もMTL2-1に属する。 練習番号5番からはA-durであるので、MTL2-1の音を使用しているわけだ。

これに続き木管楽器とホルンによる第1トリオが続く。このパッセージの音はすべてMTL3-3に属している。

MTL3-3 {d,e,f,f#,g#,a,b,c,c#}

A-durの主和音{a,c#,e}がこの旋法の中に含まれていることがわかるだろう。MTL2-1との共通音が6つもある。

ルフランと第1トリオが繰り返されると第1トリオの後半部分、ここはA-durのドミナントが明確に感じられ、旋法もMTL2-2となる。最初の音がE₇で始まっているのを確認できるだろう。

・④ソロ弦楽器による第2トリオ

再びルフランが繰り返されると弦楽器による第2トリオとなる。この部分の音は全てMTL4-5に属している。

MTL4-5 {e,f,f#,a,b,h,c,d#}

上声部は5音音階のようなメロディーの運びであり({a,h,c,e,f}を中心としている)、エキセントリックな雰囲気を醸し出す。2ndヴァイオリンは和声を主に担うが、改訂版では音量の変更(p→mf)と最下声を3人で弾くように変更されている。

ピアノとチェレスタは旋法音の{e f}をトリルで繰り返す。これはルフランA-durの属音にあたる。サスペンドシンバルが付随する。

・⑤木管、弦楽器による2つのトリオとピアノによる「鳥の歌」

再びルフランが繰り返されると、今見てきた2つのトリオが同時に演奏され、さらにピアノソロによる「鳥の歌」が加わってくる。

後年の複雑な和声を伴ったものと違い、ここでの「鳥の歌」はシンプルな単旋律である。ヴァイブラフォンもピアノソロの鳥の歌に関連する音型を演奏する。

トリオから再びルフランが戻ってくるところでは、楽章の第1主題とウッドブロックのリズム主題が同時演奏される。トリオ〜ルフラン〜トリオ〜ルフランと繰り返されこの部分を終わる。

・⑥経過句

再び経過句、練習番号2番の要素が再び現れるが、a b c の要素は逆行形で提示される。11番からは全ての要素が2番の長3度上で提示される。冒頭の小節は要素 a の逆行形、2小節目は b の逆行形、3小節目は c の逆行形、dの3小節間は保持されるが、ピアノとチェレスタはMTL2-2の上行形だ。e はそのまま保持される。

以後は最初の経過句で「全音上がる」(+2)となっているのが、「全音下がる」(−2)に変わる。上がっていたものは全て下がって再現される。スケルツォ再現部の2小節前、最初の経過句でMTL6-1で演奏された音型はMTL6-2に変わっている。13番5小節目からのピアノの分散形は前と同じだが、6小節目に鳴るコード 9-4と8-z29は同じだが配置は変わっている。

・⑦スケルツォの再現に、2つのトリオ、「彫像の主題」の重ね合わせ

練習番号14番よりスケルツォの再現部であるが、これまでに出てきた要素が重ね合わされ、10個の要素が同時演奏される大変興味深い場面だ。まず最初のセクション、ここにすでに7つの要素が登場する。

要素1 ピッコロ、ファゴット、オンドマルトノによる「第1主題」、途中からトランペットも加わる。

要素2 ウッドブロックの「リズムのテーマ」

要素3 小トルコシンバルとヴァイブラフォンの「音価の半音階」

要素4 「小太鼓のリズム」

要素5 グロッケン、チェレスタの「鳥の歌」

要素6 ソロピアノの「和音のテーマのヴァリエーション」

要素7 コントラバスの「増加する音価の半音階」

5小節進んだところで2つのトリオが参入する。

要素8 第1トリオ

要素9 第2トリオ

この混沌状態がしばらく続き、16小節目より第1循環主題「彫像のテーマ」がトロンボーンとチューバで印象的に聴こえてくる。

要素10 「彫像のテーマ」

この10の要素がすべて同じテンポに当て嵌められて渾然一体となりクライマックスを形成する。

・⑧ピアノソロのカデンツァ

全オーケストラが断ち切られ、ソロピアノによるカデンツァとなる。それまでのオーケストラが計画された混沌状態であったのに対し、ソロピアノは自由なパッセージによる即興演奏のような印象だ。

最初の小節は白鍵と黒鍵を素早く同時に弾く。これはRavelの作品にも見られる用法だ。「子供と魔法」には右手黒鍵、左手白鍵で弾く用例が見られる。

この走句に装飾音付きのカリヨンが付随する。

2小節目は音塊が5オクターブに渡って落下する。最初の3つは 6-z19 次の3つは 6-z43、これは「縮約された倍音の第2和音」である。6つの音群合わせて作品の重要な 9-5を形成する。

3,4小節目は増4度と完全4度が中心の和音、9-9

5小節目は加速する音型、最後の2音だけペダルが指定されており、密集された8-z29の響きが緊張感を生む。

6小節目の最初の2音は9-5、直前の8-z29はそのサブセットであるので響きの関連性が担保されている。ここから和音が展開していく。大体は9−5のサブセットを中心に。

11,12小節目で最初の音型が戻ってくる。

13小節目は低音域から黒鍵と白鍵を交互に弾きながら7オクターブにわたり上昇していく。ここの{c#,d#,d,c,f#,g#,g,f}は8-6で、やはり9-5のサブセット。

14小節目、低音eの上に上方共鳴音、次の走句と合わせると8-9を形成。続く3つの和音をまとめると8-16、どちらも9-5のサブセットであり音の選択は考え抜かれている。

15小節目、白鍵と黒鍵を弾く超高音域の衝撃音でカデンツァを締めくくる。

・⑨コーダ

第2循環主題「花のテーマ」が久々に登場。続いて第1循環主題「彫像のテーマ」が第1楽章に聴かれた形で再現される。

ソロピアノが低音域から6オクターブに渡って上昇音形を弾く。この{c,e♭,f,g♭,a♭,a,h}の音群はMTL2-3である。音量を弱めテンポを落とすと、ルフランのメロディーがあたかも天からの声のように優しく響く。ピアノとチェレスタによるMTL2-1の音階進行が、これを彩る。そして最後は明確なA-durとなり、ピアノソロとヴァイブラファンが扇を開くように音域を拡げていく。ヴァイブラファンは特に明確に知覚されるよう音量は f が指定されている。

第5楽章へ↓

第3楽章は↓