R・Strauss Salome 冒頭テーマについての考察

「サロメ」は前奏曲もなく、クラリネットの空中を舞うような妖しげなパッセージが聞こえたのち、ただちにナラボートが歌い出す。なんとも印象的な始まりだ。ミュートのついたトランペットや、チェレスタ、延々と半音上昇を続ける霧のような弦楽器など、開始早々にドラマの世界観に観客は引きずり込まれる。

最初のアウフタクト32分音符の上行音型は第1小節の調性であるcis-mollのドミナントの音階を吹いているようだが、少し違う。音の並びは以下の通り。

g# a# h# c# d e f# fisis

最初4音はcis-moll 旋律的短音階上行形の音階構成音、しかし続くdは本来d#であるはずの音が半音下がっている。続くe f#は構成音、そしてfisisは経過音として見ることができる。ということは第5音が下方変移されたドミナントと感じることが可能だ。いきなり普通ではない和声から導入される。私はd音この音に倦怠感と退廃的な雰囲気を感じる。

ちなみに第5音が下方変移されたドミナントから主音への進行は、第3場でサロメがヨハナーンの唇を讃える途中「トランペットの赤いファンファーレ」について語る箇所に現れる。以下の譜例最初の小節に下方変移されたドミナントがある。(g# h# d f#という構成音)

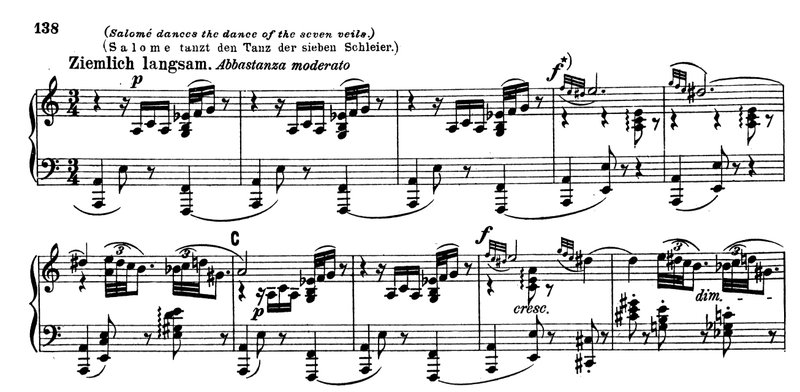

「サロメの踊り」の中にも東洋風のハーモニーの流れの中で使用される。

冒頭アウトタクトの話に戻ろう。このフレーズを2分割してみよう。

前半 g# a# h# c# と

後半 d e f# fisis

は音の間隔が同じだ。

全音 全音 半音 半音

と並ぶ。前半がcis-mollなら後半はg-mollとみることも可能。増4度関係の複調が並んでおり、バルトークの中心軸システムだと同じ機能を有するわけだ。またメシアンの「移調の限られた旋法」第6番であることも、メシアンファンの私の心をくすぐる。

さて前置きが長くなったが、今回の記事はこの第1小節目の冒頭テーマ(g# a fisis c# e c#)についての考察だ。よく解説では「サロメモティーフ」とされ、サロメその人を表すテーマとして紹介される。しかし単純にそのように言えるものではない、という論考である。私はこのテーマを、サロメという作品の全体を音楽的に支配する「モットー」主題と呼ぶことにする。

「サロメ」の物語を捉えるためのキーワードに「視線」がある。サロメを見つめるナラボート、ナラボートを見つめる小姓、サロメを見つめるヘロデ王、ナラボートを誘惑するサロメ、ヨハナーンを見つめるサロメ、等々。誰かが誰かを見つめている、という場面が非常に多い。時にそれは人間にとどまらず、作品の別のキーワード「月」を楽しげに見つめたり、不吉な様子で見つめたりする。この「視線」に注目していくとドラマが見え易くなる。

これからこの「モットー」がどのようなシチュエーションで使用されているのか、登場箇所を微細に見ていくことにする。かなり長大な検証・分析となるので、結論をお急ぎの方は見出しから結論に飛んでいただける。

譜例は挙げていくが、楽譜をお持ちの方は練習番号を参照されながら見て頂くことをオススメする。以後、単に「モットー」と記されていたならこの冒頭テーマのことを指す。それと同時にその他のモティーフについても紹介し、サロメのライトモティーフ技法の鮮やかさをを味わって頂こうと思う。

・第1場

・開幕小節 「モットー」の最初の登場のあと、ナラボートがサロメを見つめながら「今宵のサロメ姫は何と美しい」と歌う。

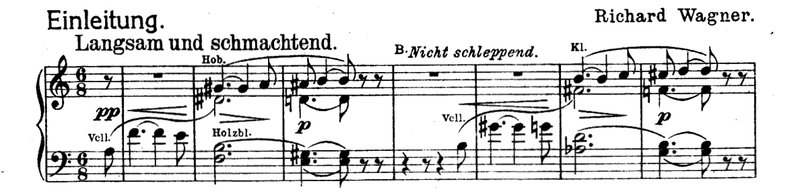

2段目の低音に出てくるのが「ナラボートのモティーフ」だ。6度上行と半音下降が特徴の「トリスタンとイゾルデ」の冒頭音型にインスパイアされている。

「トリスタン」 6度上昇→半音下降→半音下降

「ナラボート」 6度上昇→半音下降→6度上昇→半音下降→半音下降

「イゾルデを見つめるトリスタン」「サロメを見つめるナラボート」と状況もよく似ている。

ナラボート「今宵のサロメ姫の何と美しいこと!」

5小節目から「ナラボートのモティーフ」

・3番2小節前 ナラボートがサロメを見ながら「彼女は踊っているように思える」と歌った箇所に「モットー」が登場。アウフタクトの音程間隔は冒頭と一緒だ。

・7番~8番 小姓がナラボートに「サロメを見すぎだ」とナラボートを見つめて言う。小姓はメゾソプラノが歌うので女性と思われがちだが「男性」である。役名の"Ein Page"はホテルのボーイさんを表す言葉でもある。小姓はナラボートに好意を抱いており、尊敬かはたまた男色の関係であるかは定かではないが、「好き」であることは確かだ。小姓の視線はナラボートに向かっている。

ここでは「モットー」がヴィオラに出現する。全てが16分音符に圧縮されており、忙しない切羽詰まった感じが表現される。

実際に耳につくのは、3音同音反復ののち符点リズムで上昇する「よからぬことのモティーフ」"Schrecklich-Motiv"の方である。このモティーフは後々サロメがヨハナーンの首を要求するモティーフへと変容していく、大変重要なものである。

・8番6小節目 ナラボートがサロメを見つめながら再び「今宵の彼女はとても美しい」と歌った直後に「モットー」が出る。冒頭と同じアウフタクトを伴って。

2人の兵士が「王様は誰を見ているのか?」「わからん」と言う会話をする時に、低音に「サロメのモティーフ」の予告が現れ、誰を見ているのか音楽が語る。(c#g#d#e# と d a e f# 20番5小節目も参照)

兵士1「領主様は不機嫌そうに眺めておいでだ」

兵士2「ああ、彼は不機嫌そうに眺めておいでだ」

兵士1「誰を見ておられるのだろう?」

兵士2「わからん」

・9番 3連続で「モットー」がでる。相変わらずナラボートがサロメの様子を見ながら歌う。下記譜例の2段目の符点で始まるe-f-d は「蒼白のモティーフ」。サロメ登場時にも出てくる。

・19番 ナラボートがサロメが立ち上がった!とこれまた見つめながら歌う。「モットー」に付随する32分音符のアウフタクトは毎回変化する。詳細は以下。

19番 冒頭音階の3番目の音が半音下がった形。減7にスムーズに繋がる。

19番3小節 全音+半音の形(MTL2)、減7と調和する音階。

19番4小節 19番と同じ形。

19番6小節 最初の3音(h# c# d#)はcis-moll構成音だが、その後全音音階(e# g a h)を形成し、最後の導音h#からcis-mollに到達する。

「ナラボートのモティーフ」もこれに絡む。(19番4小節目)

・第2場

・20番9小節目 サロメがやってきたのを見ているナラボート。譜例の最初の小節に現れるモティーフが「サロメのモティーフ」それに続き「モットー」が出る。(注:フルスコアとヴォーカルスコアでは21番の位置が1小節ずれている。)

・22番3小節前 颯爽とした音楽で舞台に現れるが、それは彼女を見ているナラボートの気持ちの表現である。ヘロデの視線に耐えかねたサロメの歌い出しはオーケストラが「蒼白のモティーフ」を奏で、歌詞は「居たくない。居られない。」という言葉である。続いて「なぜ領主は私のことをずっとあんなふうに見ているのか」と不機嫌な様子で吐露する箇所に「モットー」が聞こえる。ここでもヘロデの視線が話題となる。

・26番4小節前 サロメが「ここなら息がつける」と外の空気を吸い心地よい感情に浸る。24番からの「空気のモティーフ」"Luft-Motiv" も全曲中重要なモティーフとなる。その後に「モットー」が登場する。

・29番10小節目以降 サロメが月を眺める。"Luft-Motiv"のなだらかな音型から「何て素晴らしい、月を眺めるのは」と歌い出す。"sehn"「眺める」と言う言葉から「モットー」が3回連鎖する。サロメの歌う音型 "Er ist wie eine silberne Blume"自体も「モットー」になっている。

・31番3小節目 井戸から聞こえてきたヨハナーンの声にサロメが関心を持つ。「モットー」と「サロメモティーフ」(31番2小節目より)が重ねて提示される。

・32番1小節前 兵士2がサロメからの質問に答える。きっと兵士だって美しいサロメに憧れを抱いていただろう、積極的に答えるその背景に「モットー」が聞こえる。預言者だと聞いたサロメが「ああ、預言者!」と言うときの背景には「蒼白のモティーフ」(32番4小節目)

・33番4小節前 「あの、領主が恐れているという」というサロメの言葉に「モットー」が聞こえる。紋切り型の「サロメモティーフ」にのって歌われる兵士2により、この預言者がヨハナーンという名前だとサロメは知る。

サロメ「誰なの、声を上げたのは?」

兵士2「預言者でございます、姫様。」

兵士2「そのことは存じません、姫様。預言者ヨハナーンでございます、声を上げたのは。」

・38番7,6小節前 サロメの「あの預言者は年寄りなの?」との問いに割って入るナラボート。何とか預言者への関心を引き離そうと必死なのが「モットー」の連続提示によってわかる。

サロメがナラボートに関心を寄せず、同じ質問を鋭い調子で繰り返す。「年寄り」"alter"には"Luft-Motiv"冒頭が短縮されたサロメの昂りを表す音型が現れる。

・38番5小節目 続く"Mann"より「モットー」が鳴り、今度は兵士1が「いえ、姫様、全く若うございます。」と答える。毎日食事を差し入れてヨハナーンの様子をよく知る彼でなければ答えられない。サロメに憧れているであろう兵士1も彼女の気を惹きたい思いはあったはず。直後に再びヨハナーンの声。

ナラボート「 姫様、 お入りになったほうがようございます。 お供いたしますことをお許し下さいませ。」

サロメ(強い調子で)「あの預言者は年寄りなの?」

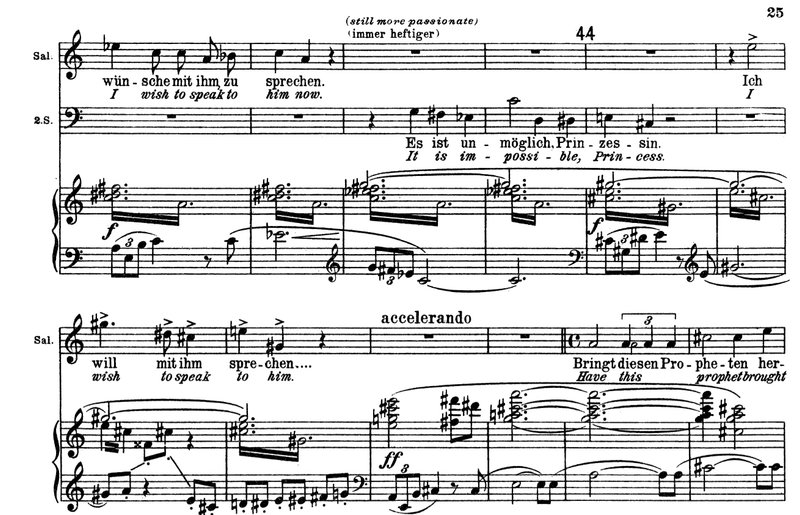

・42番2小節前 サロメの「あの者と話がしたい」の背景に「モットー」が鳴る。兵士2がに反応するが、その背景には「モットー」の語尾音型が継続的に聞こえてくる。

兵士2「姫様、 領主様がお許しになりません、 誰もあの者と話をすることは。 殿様は大祭司様にさえも禁じられたのです、 あの者と話をすることを。」

・44番2小節目 サロメのヨハナーンを見たいという強烈な願望。「サロメのモティーフ」と連続して現れる。サロメの歌唱パートには、まるで駄々をこねるように、全ての音符にアクセントが記されている。

・44番5小節目 高音域に拡大された「モットー」、ここも「サロメのモティーフ」と同時に演奏される。

・47番2小節前 サロメの願望「あの預言者を連れてきて、見たいのよ!」

・50番9小節前 ナラボートを誘惑する、まさに「ナラボート」という言葉の箇所から「モットー」が始まる。当然ナラボートを見つめているだろう。

・50番6小節前 5連符での「モットー」をオーボエが吹く。ナラボートのモティーフが続く。

・50番2小節目 細切れにされた「モットー」。サロメの視線がナラボートにまとわりついている様子を表す。低音部には「サロメのモティーフ」。

・53番5小節目 ナラボートの誘惑が続く。オーボエが1小節1音で「モットー」を敷衍させる。

・55番 さらにナラボートを誘惑。オーボエによる5連符の「モットー」

・56番からの「テーマ」3回連鎖、誘惑の仕上げ段階。「モットー」に呼応するように「ナラボートのモティーフ」が鳴る。

・61番 いよいよ井戸の蓋が開く。井戸を覗き込み、視線と興味がヨハナーンに向く様子をチェロの刻みによる「モットー」が示す。61番3小節前と61番7小節に2つの「ヨハナーンのモティーフ」。一つはホルンによる和声的なモティーフ、もう一つは4度下降の連鎖だ。また61番の低音に鳴るのは"Gruft-motiv"(墓のモティーフ)

2段目チェロの8分音符「モットー」

低音「墓のモティーフ」

3段目〜「ヨハナーンのモティーフ2」

・62番4小節目 同上。

・第3場

ここからしばらくヨハナーンの歌となり「モットー」は聞こえない。実際のヨハナーンを目にしたサロメは新たな欲望が湧き上がってくる。「サロメのモティーフ」の5、6番目の音を繰り返す新しい"Lust-motiv"(欲求のモティーフ)が現れる。

ナラボート「誰にもわかりません、姫様」

“c#-e-c#“音型は”Lust-motiv"

・77番4小節目 ヨハナーンに対する妖しい興味が沸き始める。ヴィオラ3,4,5プルトに「モットー」が聞こえてくる。ヴォーカルスコアには記載されていないのでフルスコアより譜例を挙げる。7番で小姓の背景に鳴っていたものと同じ趣向だ。

持続する和音は低音f#の上にE♭7の和音が乗った不協和音。複調性を感じさせるこの種の和音が出てくるのは全曲中初めて。ちなみに配置を変えると後の「エレクトラ和音」と同種の響きとなる。

クラリネットはヨハナーンの4度下降のモティーフを吹くが、サロメの歌の音と拮抗する。(aとa#がぶつかる)

・78番3小節前 細切れの「モットー」ヴァイオリンの音型とともに湖にゆらめく月の光を描写。ヨハナーンに対する妖しい興味が続いている。低音部にはc-mollの音塊が沈んでいる。

・78番 前後に上昇音型が付く「モットー」は冒頭と同じ形。サロメに”Glaubt ihr”と敬称で呼びかけられるナラボート、それまでずっとduで話されていたのに、ここで敬称で呼びかけらるなんて!ヨハナーンへの妖しい興味を喋り続けていたサロメが突然自分に対して話を振ったのだ(サロメ自身はナラボートには何の関心もないだろう)。それまでサロメをなんとかしたいと思いつつも、どんどん我を失っていく彼女の様子を恐ろしく見つめているだけだった。しかし自分への呼びかけがあったことでナラボート自身も我にかえるのだ。それがこの冒頭と同じ形の「モットー」で表現される。

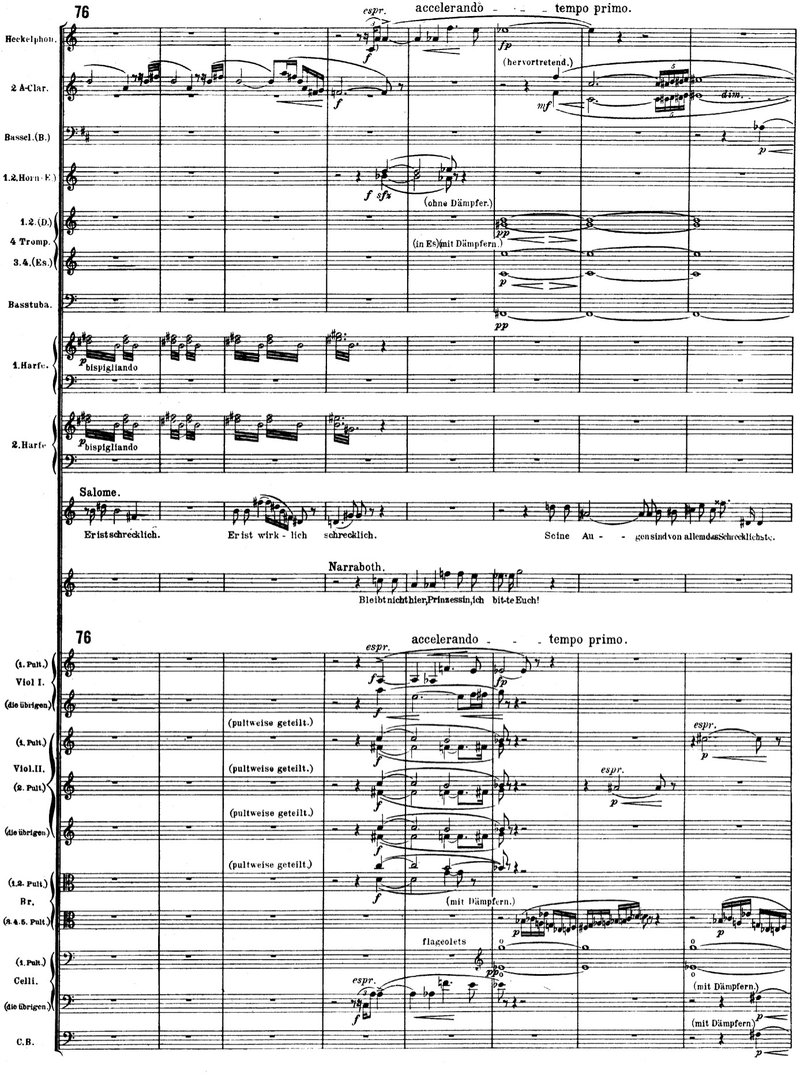

・79番 ヨハナーンのモティーフを使って「何て痩せてるの、まるで象牙の彫像みたい。きっと誰にも触られたことがないんだわ、月のように」と歌った後、「彼の身体は冷たいに違いない」と歌うところにイングリッシュホルンとヘッケルフォンによる「モットー」

・81番3小節前 「彼をもっと近くで仔細に見なくては」と歌うところから、オーボエと2ndヴァイオリンのピチカートによる細切れの「モットー」が83番3小節目まで延々と続く。サロメの視線がヨハナーンにまとわりついていることを示す。50番も同様の趣向であったが、ナラボートの誘惑とヨハナーンへの妖しい興味では、これを支えるハーモニーに大きな違いがある。81番2小節目からの低音は「ヨハナーンのモティーフ1」の変形である。ヨハナーンの嫌悪感を示している。上声部の半音階進行は「ヨハナーンのモティーフ2」後半の半音階進行である。

ナラボート「いけません、いけません、姫様。」

サロメ「あの者をもっと近くで仔細に見なくては。」

ナラボート「姫様!姫様!」

・83番4小節目 サロメの自己紹介「私はユダヤの王女」の箇所にヴァイオリンソロによる「モットー」。「私はサロメ、ヘロディアスの娘」という83番にはサロメのモティーフ。

・86番 サロメが「お前の声は音楽のようにこの耳に響く」と歌ったのち、ナラボートが必死の思いで制止しようとする。ここでクラリネットとオーボエ族による「モットー」冒頭の連鎖が聞こえてくる。これはナラボートの行動につけられた「モットー」である。サロメの行動につけられた音楽は、ヨハナーンの告発をサロメの求愛に読み替えたモティーフである(97番2小節前の項、『ライトモティーフの二面性』参照)。低音部ではナラボートのモティーフの冒頭連鎖が聞こえる。

ナラボート 「姫様! 姫様! 姫様!」

・91番3小節目 ヨハナーン讃歌の始まり。ここから身体、髪、唇の順で讃えていく。「ヨハーーナン」につけられた5連符の「モットー」は、まさにここから賛歌が始まる、と言うポータル的使用法に感じられる。次に登場箇所は讃歌の締めの部分に現れるのだから。

・96番2小節前 それがこの部分、第1賛歌の最後「お前の身体に触らせて」に、オーボエによる「モットー」がサロメの願望を表す。

ヨハナーン 「下がれ、バビロンの娘よ! この女から出ずる 世の災いよ」

・97番2小節前 ヨハナーンは「下がれ、バビロンの娘よ!この女から出ずる世の災いよ。」と返答する。「災い」"übel"と言う言葉に、サロメのモティーフとともに「モットー」が出る。サロメの願望を拒絶するように。

97番からの低音には嫌悪を示すヨハナーンモティーフ1を変形した低音の動き(81番と同様)。

「サロメ」のライトモティーフ用法には二面性がある。ここでは

サロメの願望 ⇔ ヨハナーンの拒絶

が同じ「モットー」で表現されている。

同様なことはその少し前に起こっている。ヨハナーンの告発のモティーフ(以下の譜例の最初から85番にかけて)は、85番からはサロメの憧れのモティーフに変わっている。低い音は高い音に、上方にあった和音は下方に移るのだ(簡単に言えばピアノ譜の右手と左手が逆になる)。

ヨハナーンの告発 ⇔ サロメの憧れ

が同じモティーフで表現されている。ヨハナーンの告発もサロメには音楽のように聞こえているのだ。

サロメ 「もっと話しておくれ、ヨハナーン、お前の声はまるで音楽のようにこの耳に響く。」

・109番2小節前 サロメによるヨハナーン第2賛歌の最後「お前の髪に触らせて」にオーボエによる「モットー」。下の譜例の最初、低音に出る動機は「サロメの憧れ」モティーフだ。低音部にあるがサロメが歌う時は「告発」でなく「憧れ」になる。

ヨハナーン 「下がれ、ソドムの娘よ! 」

・109番3,4小節目 ヨハナーン「私に触るな!」に「モットー」冒頭の連鎖。彼の拒絶を表す。

・3回目のヨハナーン賛歌の最後には「モットー」は現れない。代わりに"Lust-motiv"から続く「『キスさせて』モティーフ」"Lass mich ihn küssen-motiv" が現れる。この和声進行は間奏曲の最後とモノローグの途中、そして幕切れ(そこでは『キスした』に意味合いが変化するが)で繰り返される。

・123番2小節目よりナラボートのサロメに対する必死の懇願が始まる。124番、124番3小節目と「モットー」が連続で聞こえてくる。当然サロメに対する視線は極度に熱いものになっているはずだ。

それと同時にナラボートのモティーフはさらに頻度を増して展開される。なんと自害までに7回も連鎖する!

・125番 「私は耐えらません!」で「モットー」の冒頭が連鎖する。

・126番2小節目 「モットー」冒頭の7回連鎖。この小節でナラボートは自害する。この7回連鎖が示すように、狂おしいまでにサロメへの気持ちを抱えたまま死んでいく。サロメのほうと言えば、123番4小節前から新しく登場する「『お前の唇にキスしたい』モティーフ」"Ich will deinen Mund küssen-motiv" を執拗に繰り返すのみである。

さて、ナラボートの自害以降「モットー」はしばらく出てこない。「『お前の唇にキスしたい』モティーフ」が中心になって展開していく。こうしてみると「モットー」はナラボートの行動原理を指し示していることが多いのがわかるだろう。

・151番6小節目 久々に現れるこの「モットー」はコントラファゴットによる異様な音色で演奏される。末尾には7連符音形がつく。ヨハナーンに拒絶され、さらには井戸に帰っていってしまい、情熱が喪失している状況だ。つまりここでも求愛、願望とは反対の意味合いで用いられているということだ。

・第4場前半

・ヘロデが登場する。彼はサロメを見つめていた張本人なので「モットー」が頻出するかと思いきや出てこない。彼がサロメを見つける際に出てくるモティーフは156番にあるように"c d♭ a♭"という進行で、「モットー」最初の2音は共通だが3つ目の音を省き4つ目の音に向かう印象を持つ。

いずれにしろ開始2音は「モットー」も「ヘロデモティーフ」も半音上昇であるという共通項がある。

下の譜例、1段目や4段目に出てくる下降音型は全音音階であり、ヘロデのライトモティーフとして作用する(「ヘロデの全音音階」)。2段目ヘロディアスの第1声に纏わりつく16分音符は「風のモティーフ」

ヘロディアス 「あの娘を見てはなりません。 ずっとあなたはあの娘を見ておいでだわ!」

ヘロデ 「今宵の月は何というさまだ! 不思議な景色ではないか?」

・162番6小節目 4場になって初めて「モットー」が出るのがこの場面。ヘロデがナラボートの死体を見て「それは奇妙だ。あのシリアの若造、あれは美男だった。」と言う箇所。私が一番奇妙だと感じる「モットー」の使用箇所だ。

ナラボートを任命したのはヘロデであったが、2人は男色関係にあったのではないだろうか。そうでなければ意図せず自害した彼に対して「美男」と歌う前に「モットー」が鳴ることの説明がつかないのだ。ヘロデ王とナラボートの関係性をこの「モットー」が示しているのではないだろうか?新国立劇場でのエファーディング演出でも、2人の男色関係は十分ありうることだと関係者が証言している。

・163番3小節目 この箇所ではこれまでに何度も現れた「視線」が話題になるため「モットー」が現れるのは理解できよう。

・173番3小節目 「ワインを飲もう」と歌うヘロデは、好色の視線を投げかけながらサロメに近づいていく。細切れの「モットー」がヘロデの纏わりつく視線を表す。

・175番 サロメは「喉は乾いておりません」と冷ややかに答える。相変わらず情熱の喪失中であるためか、その前のヘロデの視線を表した「モットー」はヘッケルフォンの特異な音色で否定的に奏でられる。

サロメ 「喉は乾いておりません、領主様。」

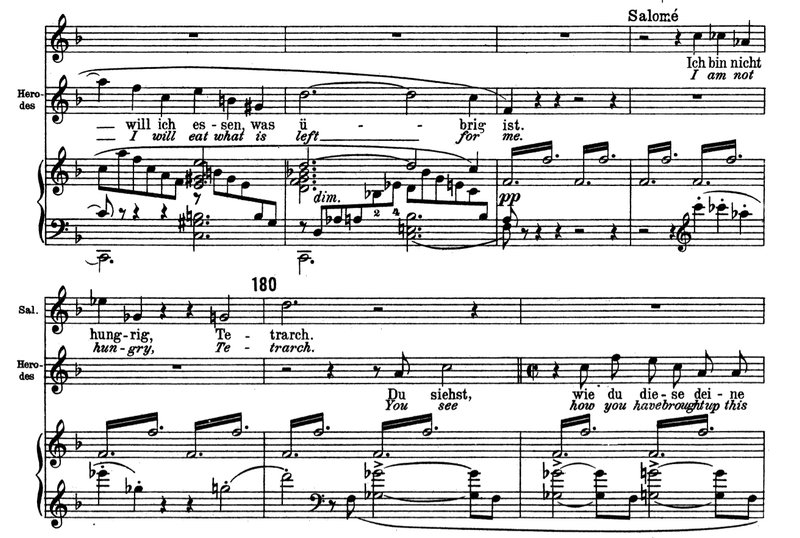

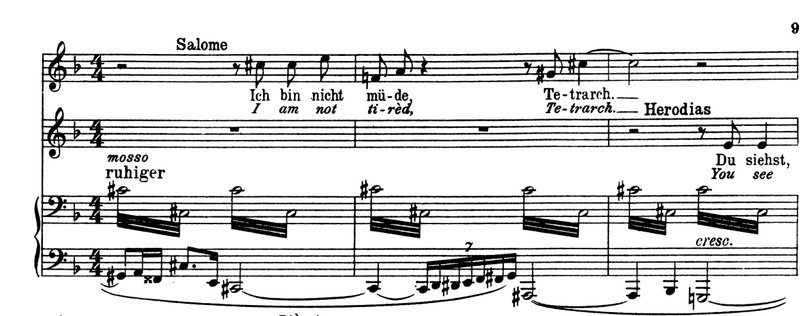

・180番2小節前 2回目の返答はいささか奇妙だ。「モットー」は最初の音と2番目の音が入れ替わったようになっている。もし最初の2つの音が入れ替わっていなかったら通常の「モットー」音型になる。このデフォルメが私には、サロメが一層関心を持ってない様を表しているように思える。

・183番 3回目の返答。「疲れてはおりません、領主様」その背景に間奏音楽で聞こえてきたコントラファゴットによる7連符付きの「モットー」が聞こえてくる。

そしてここからまたしばらく「モットー」は沈黙する。

・228番2小節前 再び「モットー」が出てくるのは「踊ってくれ、サロメ」とヘロデにお願いされたあとである。「欲しいものは何でもやる」と言うヘロデに対して、とんでもないアイディアを閃くサロメなのである。直前のヨハナーンの告発とヘロデのお願いが同時進行したのを聞いた故であろう。

「本当に下さるのですか、何でも私が望むものを、領主様?」

の背景にフルートによる「モットー」の連鎖が聞こえてくる。欲望と興味が復活した瞬間である。フルート吹き始めに鳴るトリルは、サロメの踊りのあとにも頻出する「要求のトリル」だ。

・243番 またしばらく「モットー」の出現はない。ヘロデ王の約束を確認しサロメは「あなたのために踊ります」と言う時、背景に「モットー」が出てくる。

・Salome Dance

「サロメダンス」の中での「モットー」の出現箇所はそれほど多くない。Dからフルートによる2回と、F4小節目、H3小節目5/4の小節、

後半部分

a~ 高音部に8分音符の動きとして

c4小節目~ 明確に知覚できるメロディーとして

e~ 高音部に細切れで

現れるのみである。それ以外のモティーフ、特に「首の要求のモティーフ」(以下の項参照)が中心となり、この音楽は構成される。全曲を書き終えたシュトラウスは最後にこのダンスを書き上げた。後半に現れるモティーフも有機的にこの音楽に投入することができた。

・第4場後半

この後はまた「モットー」はしばらく出てこない。顕著なのは「首の要求のモティーフ」だ(殺意のモティーフと呼ばれることもある)。代表的な284番3小節目を挙げておこう。7番小姓が歌う箇所に出てきた「よからぬことモチーフ」"Schrecklich-Motiv"が元になっているのは明らかであろう。小姓の予感はナラボートの死に留まらず、ヨハナーンの首の要求というとんでもないこととなって的中してしまうのだ。

4場の始まる前から聞こえていたこのモティーフの意味は、言葉がつくことにより明らかにされる。

・サロメのモノローグ

ここからはヨハナーンの首が出てくるので、サロメの視線は自ずと首に向かう。「モットー」は視線や愛情などさまざまな意味合いを有する。

・314番 念願のヨハナーンの首が出てきて、それに視線を向けながら歌う箇所に「モットー」は再び役割を与えられる。希望の喪失を表していた7連符付きの「モットー」はここでその逆の意味、つまり希望が叶った様子を表現する。低音部にはサロメのモティーフや"h d♭f a c"のモティーフも聞こえている。サロメが実際に声を上げるのは下の譜例の次の小節からである。首を確認してから声を上げるまでの時間にサロメの心の中に起こる感情が先にオーケストラで表現されているのだ。

・315番 「さあお前にキスするわ」の背景に32分音符に凝縮された「モットー」

・316番1小節前 内声で「モットー」が強奏される。32分音符のアウフタクトは冒頭の音型と同じ。

・318番4小節前 ここは4分音符のアウフタクトから始まる「モットー」

・318番3小節目 低音c#の上にドミナント和音が乗っかっているが、「モットー」はそのドミナントの和音の中で動く。g音が第5音g#に進む。さらにg音の前にはオーボエのアウフタクトが付くが、音の並びは冒頭と一緒である。

318番から出る半音進行は、ヘロデがサロメに果物を勧めた時に出てきた音型。177番参照。(ヘロデの歌詞の内容は「おまえのかわいい白い歯が果物につける噛みあとを わしは見たいのだ。ほんの少しだけ噛みちぎれ、この果物のほんの少しだけだ、そうしたら、わしは残りを食べるのだ。)その音型でサロメは「私の歯で噛みたいわ、 熟した果物を噛むときのように。 」と『歯・果物・噛む』という共通の内容を歌うのだ。

・319番1小節前、319番1,2小節目 32分音符に凝縮された「モットー」、サロメの内面の感情を炙り出す。

・325番3小節前 細切れの「モットー」

・326番2小節目 〜328番2小節目 ヨハナーンを見つめながら「そしてお前の舌は何も言葉を喋らない」と歌い出す時、細切れの「モットー」が背景に聞こえる。この用法は何度も出てきているが、纏わりつく視線を表す。それととともに、歯で果物を噛む符点動機が一緒に展開していく。

・331番 ヨハナーンの首が出てきた時の倒錯的な音楽が再現される。7連符付きの「モットー」。テンポはその箇所よりだいぶ早く、興奮のさらなる昂まりを感じることができる。歌詞の内容もさらに過激になっている。

・333番 2ndヴァイオリンの3人のSoliとチェレスタに「モットー」が3度聞こえる。音楽は92番ヨハナーン讃歌1番の再現だが、調性はH-durからCis-durに変わっている。絶対に否定されない讃歌であることもあり、微かに、しかし明瞭に聞こえる「モットー」は、心から自分の思いをヨハナーンに語りかけるサロメの愛を感じる。

このシャープ7つの特殊な調性と音楽はサロメダンスの中間部、練習記号Rのあとに転用されている(サロメダンスは全曲の一番最後に作曲された)。我々には逆にダンスの音楽がここで再現されたと聞こえるわけだ。

・348番 盛り上がったオーケストラに一瞬の休止、そしてサロメの声だけが聞こえる印象的な箇所。ここは全体の白眉、3つの主要動機「モットー」「ヨハナーン」「サロメ」が一堂に会す箇所だ。

・352番2小節前 ここでの「モットー」の使い方はなかなか奇妙だ。「ああ!兄の嫁が話しておる! 来い、わしはここにいたくない。」と話すヘロデの後ろに細切れの「モットー」、嫌悪のニュアンスを表現しているのだろう。

・359番2小節目 クライマックス。"e# d# c# g#"のモティーフ(ヨハナーン讃歌のモティーフ)に「『キスした』モティーフ」そして「モットー」が絡む。明快な嬰ハ長調だ。3小節目の2ndヴァイオリンにも「モットー」が。

361番の1小節目3拍目に全曲の絶頂がくるが、上声のメロディーを支えるのはA7の和音だ。激しいぶつかりが恍惚と嫌悪感を同時に醸し出す。

下の段1小節目にトランペットの「死のモティーフ」

2小節目にトロンボーンの「サロメモティーフ」

・362番 「モットー」の冒頭3音をホルンが3連符で執拗に吹き鳴らしたあと、「モットー」(362番3小節目)が続く。

・362番2小節目 その3小節前からトランペットが「死のモティーフ」を高らかに吹き鳴らし、続けて「モットー」がファンファーレのように続く。木管楽器は362番でヘロディアスの不機嫌のモティーフに続き "Raubvogel"「猛禽」=死の雄叫びを3度繰り返す。ティンパニの半音階はヘロデの全音音階を凝縮したもの。最後は「欲求のモティーフ」"Lust-Motiv"(c-es-c)が断ち切られ、サロメの異常な恋も終わりを告げるのだ。

ホルンとトランペットの「モットー」 トロンボーンは切れぎれの「サロメモティーフ」

ティンパニは「ヘロデの全音音階」を半音に圧縮 木管楽器はヘロディアスのモティーフと猛禽の鳴き声 最後は断ち切られる「欲求のモティーフ」

・結論

さて、このように使用箇所を検討してみると、「モットー」がサロメその人を表す動機とは言えないことがわかる。「モットー」の指し示す内容をまとめてみると

・視線

・愛、またその反対の憎悪・嫌悪

・興味、欲求、またそれらの反対の感情(無関心、拒絶、怠惰)

に大きくまとめられる。これらはまさに「サロメ」という作品の世界観そのものではないか!

この音楽モティーフに特定の名前をつけることは大変難しい。もとよりライトモティーフというのは、言葉で語り得ないものを音楽が語るための方便である。そしてそれは一義的ではなく、多義的、重層的である。

特にワーグナー「トリスタンとイゾルデ」では感情や深層心理をもライトモティーフで表現するという「絶技」が展開された。「ナラボートのモティーフ」が「トリスタンのモティーフ」のオマージュである、ということを書いたが、まさに「サロメ」という作品が「トリスタンとイゾルデ」へのオマージュ的要素を多分に含んでいるのだ。

関連記事

以前は自分自身でこのモティーフを「愛のモティーフ」と呼んでいた。愛するものを見つめる視線が主だった使用法だからである。それを裏の意味でも使えることは、トリスタンの「昼の動機」が実質「夜の動機」でもあることから許容されると感じていた。しかし「この冒頭動機は『愛の動機』です!」などと言っても、感覚的に理解できないのでポカーンとされてしまうのがオチだ。

というわけで今は、サロメの作品全体を貫く「モットー」と呼んでいる。交響的作品、例えば新世界交響曲、チャイコフスキーの第5交響曲など、全曲に渡り聞こえてくるモットー主題があるのと同じように、「サロメ」という一種異常な世界観を統一するための「モットー」として、この音楽モティーフは機能しているのである。

さて長くなったが、本稿で扱ったのは「モットー」とそれに付随するいくつかのライトモティーフのみだ。例えばヨハナーンやヘロデ、へロディアス、兵士のモティーフはほとんど触れていない。サロメに付随する他のモティーフもある。機会があれば語ってみようと思う。

このように「サロメ」は100分という凝縮された時間にワーグナー由来のライトモティーフ技法をシュトラウス流に発展させて織り上げられた作品ということができる。本稿が「サロメ」理解・鑑賞の一助になることを期待する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?