#18 秋の木漏れ日に見る光明

1.この1週間:自民党総裁選、緊急事態宣言解除、新首相誕生

緊急事態宣言が解除されました。前後して、自民党総裁選、本日の新首相誕生、イベント的には、この1週間は、慌しい1週間でした。

2回のワクチン接種を終えたとは言っても外出は憚られ、たまにマスクを着用していない人に遭遇すると、警戒感が先に立ちます。何ら警戒感もなく、対面で、「口角泡をとばす」ような会話をしていた自分が嘘のようです。この1年半余りのマスク着用による、行動変容に我ながら驚きます。

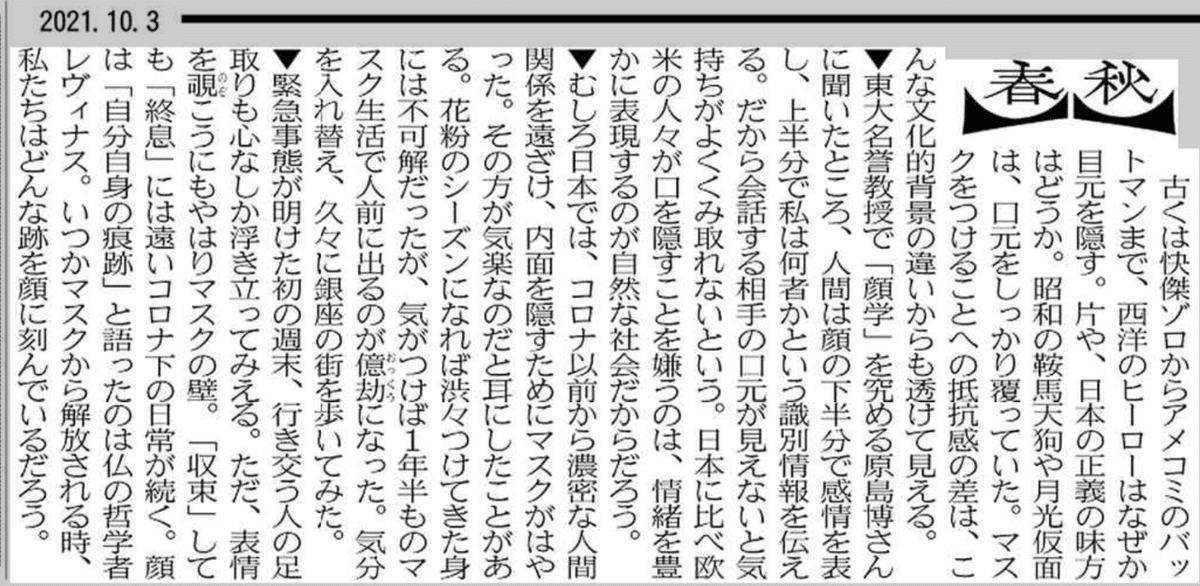

昨日(10月3日付)の日経新聞「春秋」に面白い記事が掲載されました。(下記ご参照)➡「春秋」では、日本と欧米文化との違いに言及した上で、マスクを嫌悪する欧米に比し、「日本では、コロナ以前から、濃密な人間関係を遠ざけ、内面を隠すためにマスクがはやった」としています。 (※100年前のスペイン風邪の時も、日本ではマスクを着用しており、日本では、マスクの着用がかなり前から、一般化していたと思われます。)

2.人が集まらないオンラインOB会

大学時代在籍していたサークル(混声合唱団)のOB会(隔年開催)が、今年はオンライン(Zoom)開催となり、「コロナ禍、感染の心配なし、となれば、さぞかし、大勢の参加があるだろう」と思っていたのですが、参加申し込みは低調です。

Zoomの操作ができない人はまれで、オンラインで参加すること自体、技術的に問題がある人は殆んどいません。2年前のOB会は、80人を超える参加申し込みがあり、私は急遽、予定を変更して、宿をとり、大阪で開催されたOB会に参加したのですが、今回のオンライン開催には、そういった魅力がないようです。一時ブームになった、「Zoom飲み会」が低調になったのも、対面コミュニケーションの魅力に及ばない、と感じる人が多いため、ではないでしょうか。

3.今年の新語「洞窟症候群」

米国発祥の今年の新語で「洞窟症候群:Cave syndrome」という言葉があるようです。米国フロリダ州の精神科医、アーサー・ブレグマン氏が命名し、「人々が感染する可能性があることを理由に外出に対して神経質になること」として、ウオールストリートジャーナルにも取り上げられています。(有料記事のため、貼付のURLで一部読むことができます。)https://jp.wsj.com/articles/fully-vaccinated-but-anxious-about-a-return-to-normal-life-you-may-have-cave-syndrome-11627099521

この記事を読んで、この1年半余りの巣ごもり、マスク生活の中で、自分にもこの傾向があると感じました。感染対策を万全にして、少しずつ、生活を戻して行きたいと思います。

4.対人コミュニケーション:対面かオンラインか

セミナーやキャリアコンサルティングの場面で、この1年余りで急速にオンラインでの対応が進展しました。オンラインの利便性に加え、感染の心配がない、という「安心感」もその背景にあると思います。

一方、これからは、ずっと抑えて来た、対面でのコミュニケーションを求めるニーズも顕在化すると思います。そうなると、感染対策を施した上での、「マスク着用」での対応になります。

「マスク着用」により感染不安を低減して「安心感」を醸成する一方、顔の半分が見えないことの不自由さと、しばらくは付き合っていくことになると思います。

その意味で、昨日の日経新聞「春秋」で紹介された「顔学」には興味を持ちました。非言語のコミュニケーションを通じて、何を感じとり、どう伝えるか、という意味でも、マスク越しのコミュニケーションには、「想像力」が必要です。

「春秋」で紹介された「顔学」には、学会も存在します(「日本顔学会」(1995年発足:創設者は原島博さん)http://www.jface.jp/jp/)。

本日は雲ひとつない秋晴れで、散歩しながら見た木漏れ日に今後の生活への光明を感じました。マスクを着用し、自他ともに安心できるスペースを確保しながら、少しずつ生活を戻して行きたいと思います。

原島博さん(東大名誉教授)は、毎週土曜日、30分、Zoomで自主講座を開催しておられます。私も参加して、マスク越しのコミュニケーションについ、知見を伺いたい、と考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?