『リカバリー』って何やりますか??

みなさん、こんばんは!

イクサポです!

そろそろシーズンの前半戦も大詰めですね!!

選手も疲労が溜まってくるころです。こういう時期は怪我人も増える傾向にあるので注意しましょう。

そこで今回は、この時期ぴったりのトピックです!

指導者の方々ならリカバリーって言葉はおなじみでしょう。

実際チームでリカバリーを取り入れていらっしゃる方も多くいると思います。

それではお聞きします。

リカバリーって何をしますか?

「ジョグして、、、ストレッチして、、、」

それではもっと突っ込んで聞いてみますね。

「なぜジョグやストレッチをしますか?」

今回はこの辺りを含めてリカバリーについて書いていこうと思います。

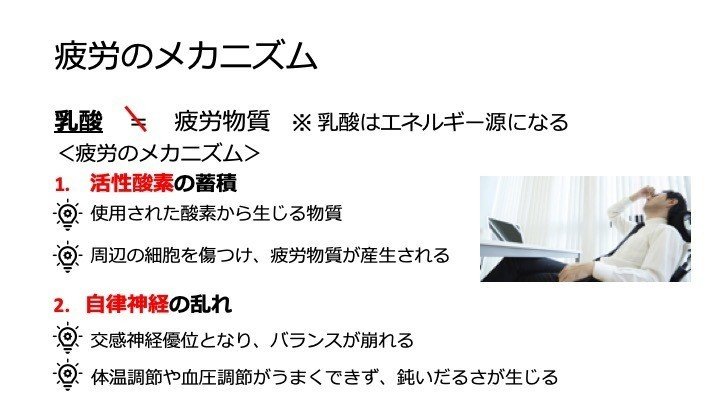

疲労のメカニズムを知る

疲労=乳酸

という解釈をまだしている方もいると思いますが、それは誤解です。

ここでは細かい説明は省きますが、乳酸は疲労とは逆にエネルギーを産生する上で重要な物質なのです。

この辺の話はまた記事であげます。

知りたい方は以下の書籍を参考にしてみてください!!

それでは、疲労とはどのように生じるのでしょうか?

最新の知見では、2つの要因があります。

・活性酸素の蓄積

・自律神経の乱れ

活性酸素の蓄積による疲れ

活性酸素は、簡単にいうと激しい運動や過度なストレスがかかった後は、細胞内で大量の酸素が使用されるため、それと引き換えに活性酸素という物質が産生されます。

この活性酸素が周辺の細胞を傷つけ、細胞から疲労物質が産生され蓄積すると、体の動きが鈍くなり、疲労を感じるようになります。

それではこの活性酸素を発生させないためにはどうすればいいのでしょうか?

全身に新たな酸素が行き渡ることで体内の細胞を活性化させます。

それでは全身に新しい酸素を行き渡らせるためには何が必要でしょうか?

そう、運動が必要になります。

ジョギングやストレッチなどは体内の血流の流れをよくすることで、新しい酸素を体内に循環させることが出来ます。また体内にある疲労物質を分散させます。

そのため、リカバリーの日にジョグをやることは、正解なのです。

ちなみに運動といっても有酸素運動(約20分程度)を行ってください。

心拍数が120〜140拍/分の低強度有酸素が必要になります。

強度の高い無酸素運動だと、より疲労を貯めるだけなのでリカバリーには不向きです。

自律神経の乱れからくる疲労

一番自律神経を乱すものとはなんでしょうか。

自律神経とは、交感神経と副交感神経に分かれ、これらの活動のバランスで体の機能の調整をしています。

交感神経優位:興奮状態のとき

副交感神経優位:安静状態、リラックス状態

結論からいうと一番の原因は睡眠です。

ある研究で行った脳の機能を測定するテストでは、睡眠不足の選手は脳震盪のアメフト選手と同じような波形を示しました。

つまり睡眠不足の人は、脳震盪と同じような状態でプレーや日常生活をしている可能性があるのです。

まずは日常生活での睡眠時間の確保が最優先にしなければならないことになります。

それでは次に、試合による過度なストレス環境でもこの自律神経の乱れは生じます。

試合のような精神的と肉体的なストレスがかかると、交感神経と副交感神経の切り替えがうまく行えなくなります。

すると、眠れなくなったり、体温調節がうまく出来なかったり、血圧や心拍数が上昇したりと様々な症状を引き起こします。

みなさんも経験はありませんか?

「試合の日の夜に寝つけない」

「試合が終わっているのに心臓がバクバクしている」

これも全て交感神経が優位になっている証拠です。

ここでも有酸素運動は非常にいい効果を与えます。

有酸素運動を行うと、交感神経の活動で体温や心拍数も徐々に上がってきます。

しかし、ある一定のペースで一定時間、有酸素運動を継続していると、そのうち副交感神経優位となり、リラックスした状態になるのです。

これにより、試合により交感神経優位になっている状態から、普段の正常な自律神経のバランスに調整してくれます。

育成年代のフィジカルサポートの環境改善に使わせて頂きます!🙇 皆さんの力で日本サッカーを発展させて行きましょう🔥