自分にあった人生モデルを選ぶべし4(人生は2度ある! 2ステージ型)

自分に与えられた時間が増える! この長寿化の恩恵を受けるため、人生100年のロードマップとなる「人生モデル」を紹介しています。

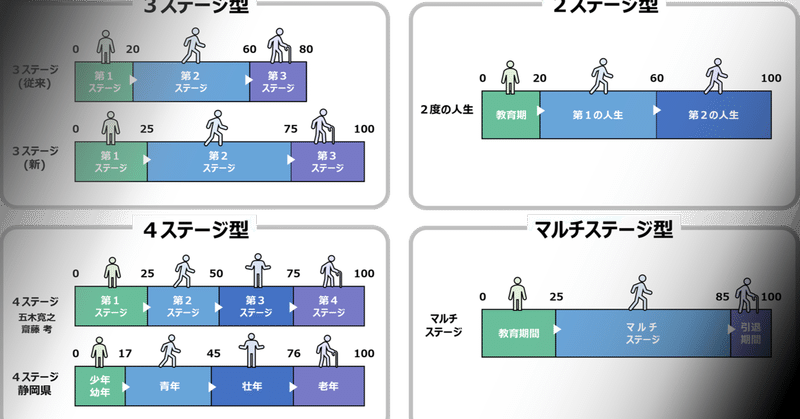

今回紹介するのは、テレビでもおなじみの武田邦彦さんの「2度の人生論」。2ステージ型といわれるように人生を二分しており、数ある人生モデルのなかで、私が最も影響を受けたものです。

武田流人生モデルと『老人のウソ』

『「老人」のウソ』は、武田邦彦さんが75歳の時(2018年)に出版された本です。

"ウソ" とは、出版社の担当者がつけたタイトルだそうですが、「古い常識」という意味で、「老後」「老化」「定年」といった老人に関わる社会常識が、ことごとく現実の生活と合わなくなっていると具体的な例をあげて指摘します。

そして、この"ウソ"(古い常識)が、シニアの活動の足を引っ張っています。50代の人が「そろそろ老後だ」と錯覚したり、老人扱いを受けたりして、それが続くと言葉の威力によって本当に身体が老化していくというのです。

そこで武田さんは、「第2の人生論」を展開されています。

文字通り、人生は2度あるというもので、50歳までが「第1の人生」、50歳以降を「第2の人生」と呼んでいます。

第2の人生とは

武田さんのユニークなところは、経験知でなく、科学者として生物学の観点から、「第1の人生」と「第2の人生」の節目となる50歳を設定していることです。

確かに、結婚や子育て、生計を立てるための仕事、そこでの熾烈な競争といったものは、すべて"生物としての活動"といえます。

そして、ほとんどの生物は出産・子育てを終えると"死のスイッチ"が入り、種の保存のために死んでいきますが、人間は、出産・子育てを終えても生き続けます。哺乳類の雌で出産・子育てが終わり、閉経後も生きているのは人間だけです。

人間が"生物としての活動"を終えるのが、概ね50歳。50歳を過ぎると次の段階である「第2の人生」に入ります。

50歳からの「第2の人生」は生物ではなく、人間として生きていく時代です。当然「第1の人生」とは異なる生き方をしていくことになります。

それでは、人間としての「第2の人生」の目的や意義とは何か? この人生モデル自体が新しく馴染みがないこともあり、まず、そこから自問自答していく必要があります。

武田さんは、「第2の人生」の意義は、他者や社会への「献身」だといいます。「社会貢献」「お世話をする」「感謝されることをする」「ギブする」ということ。

その前提は、もらった生命をしっかり生きるということなのですが、生きているだけでは社会が認めてくれません。種の保存ということでいえは「食べさせてもらっている」という意識が必要で、他者へ貢献することでようやく認められます。

具体的な活動は人それぞれですが、その人なりの「第2の人生」の意義がみつかると、「第1の人生」に増して充実してものになり、身体もそれにあった準備をして自然と機能低下を防ぐことができるといいます。

第2の人生の「仕事」

「第2の人生」では「仕事」の中味や「健康」への意識が変わります。

「第1の人生」での「仕事」とは、会社に勤めてお金を稼ぐことであり、あるいは、子どもを育てていくことでした。そして月~金までフルに働き、土日を安息日として休み、趣味を楽しむというサイクルです。

しかし「第2の人生」での「仕事」とは「社会に関わること」。つまり、社会との関わりにおける自分の時間の消費であり、それは一日5時間程度だといいます。

例えば、仲間と飲みにいっても「仕事」、趣味をしていても「仕事」、友達と買物に出かけても「仕事」、家事も料理も「仕事」、そして仕事も「仕事」。そこに土日の休みはありません。

ただし、「第2の人生」でも収入は重要なので、そこには優先順位をつけることが必要になりますが、基本的に他人や社会と接することは皆「仕事」です。

このように考えると、時間の考え方も変わります。「第1の人生」では目的が決まっているので時間を節約しなければなりません。例えば、ドライブであれば、目的地に早く着く必要がありました。

しかし、「第2の人生」では、ドライブ自体が仕事になるので、時間を節約する必要はありません。

ドクターストップのない「第2の人生」

「健康」の考え方も独特です。

武田さんは「第2の人生」に、「ドクターストップはない」といいます。

「第1の人生」では基本的に全員の目標は同じです。だから、医者はその決まった生き方をもとに指導します。それが「第2の人生」では、それぞれが自分の生き方に照らし合わせて考える必要があります。

例えば、血圧。日本高血圧学会は血圧140以上を高血圧症としていますが、血圧は年齢とともに上昇し、個人差も大きいののに、20歳も60歳も誰もが一律の基準になっている。これも"ウソ"の一つです。

高血圧は心臓や血管に障害をもたらし、時には命に関わるので、高血圧を薬で抑えようとします。しかし、そのことが血流量を減らし、栄養や酸素、病原菌を殺す白血球、ガンを防ぐ免疫細胞の身体への巡りを悪くします。

このように俯瞰してみると、どちらを選ぶのかは本人次第であり、1人ひとりの人生観に照らし合わせて選ぶしかないことがわかります。

「第2の人生」の健康法は、「第1の人生」と異なります。現在の医療をはじめとした社会システムは「第1の人生」をベースに作られています。早く「第2の人生」の概念を作り、自分なりの健康法を見いだしていく必要があるといいます。

日野原重明、平井孝志の人生論

これまで紹介してきた3ステージ型、4ステージ型の人生モデルは、人生をリニア(直線的)に考えていたるのに対して、武田さんの人生モデルは、人生が2度ある!と考えます。

こう考えることができれば、人生を2度楽しめますし、特に後半生の時間の使い方がガラッと変わります。

武田さんの人生モデルがユニークなのは、生物学的に寿命を考えて、前半を生物として生きる、後半を人間として生きる、と喝破してみせたことです。ここまで大きな割り切りができれば、後半生もずっと楽に生きることができると思います。実際、武田さんのご本人をみても、一日5時間どころか、若者並みに活発に活動されています。

しかし、『老人のウソ』で描かれているシニア像は、どちらかというとご隠居という感じが否めません。そこにはギャップを感じます。

少なくとも自立寿命まで、シニアはもっともっと元気なはずです。

そこで、同じ2ステージ型なのですが、もう少しアクティブなシニア像を提案している日野原重明さんや平井孝志さんの人生モデルを紹介していきます。

(丸田一葉)

参考)

『科学者が解く「老人」のウソ』武田邦彦、産経新聞出版、2018年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?